Medicinales 75

Kalanchoe

La facilidad de cultivo del kalanchoe le ha otorgado una popularidad indiscutible, sumada a su capacidad para ofrecer flores hermosas y vibrantes durante todo el año. Esta planta es, sin duda, una opción ideal para la decoración tanto de espacios interiores como exteriores. Sus flores presentan colores exóticos y llamativos como el rojo, fucsia, naranja y amarillo, mientras que sus hojas carnosas le permiten almacenar y dosificar el agua eficientemente, adaptándose a condiciones de sequía. Por esta razón, se ha convertido en la favorita de numerosos cultivadores que manipulan las horas de luz para simular las condiciones de la primavera y así promover una floración continua. Aunque cualquier lugar bien iluminado es adecuado para su desarrollo, el kalanchoe alcanza su máxima expresión de belleza en jardines rocosos, donde su colorido destaca con esplendor.

El origen del kalanchoe se atribuye principalmente a Madagascar y otras regiones tropicales de África, donde crece de forma natural. Su nombre científico es Kalanchoe blossfeldiana y pertenece a la familia Crasulaceae, que incluye más de 125 especies distribuidas en diversas partes del mundo. Esta diversidad hace que el género Kalanchoe sea especialmente valorado en jardinería y botánica.

Además de su nombre científico, el kalanchoe es conocido popularmente por una variedad de apelativos que reflejan sus características y usos, tales como hoja de aire, oreja de burro, siempre viva, hojerilla, ojansín, planta de Goethe y dulcamara. Estos nombres reflejan no solo su resistencia y longevidad, sino también su importancia cultural en distintas regiones.

Por otro lado, es importante destacar que el kalanchoe no solo es apreciado por su belleza, sino también por sus propiedades medicinales en algunas culturas. Tradicionalmente, se ha utilizado para tratar inflamaciones y otras afecciones cutáneas, aunque es fundamental consultar a un especialista antes de emplearla con fines terapéuticos, ya que algunas especies pueden ser tóxicas si se ingieren.

Características del kalanchoe

La mayoría de las especies de kalanchoe son arbustos perennes que se caracterizan por su resistencia y adaptabilidad. Generalmente, su tamaño no supera el metro y medio de altura, aunque existen excepciones notables, como el Kalanchoe beharensis, que puede alcanzar hasta 6 metros de altura, destacándose por su imponente tamaño y su follaje denso.

Estas plantas prosperan especialmente en climas cálidos y templados, donde las condiciones de luz y temperatura favorecen su desarrollo. De forma natural, el kalanchoe florece entre los meses de enero y abril, coincidiendo con el final del invierno y el inicio de la primavera en el hemisferio sur. Además, es capaz de reflorecer en otoño, lo que las convierte en plantas atractivas durante varias estaciones del año.

Las flores del kalanchoe se presentan en grandes umbelas, una disposición floral en la que los pedicelos surgen desde un punto común, formando una estructura similar a un paraguas. Estas flores surgen gracias al crecimiento diferencial de células en la parte interna de los pétalos, lo que provoca que estos se curven hacia afuera y permitan la apertura de la flor, un proceso fascinante que contribuye a su peculiar forma y atractivo visual.

En cuanto a su follaje, las hojas son generalmente verdes, aunque pueden presentar manchas castañas o violetas que varían según la especie y las condiciones ambientales. Tienen una forma redondeada y se disponen de manera alterna a lo largo del tallo. Además, cuentan con una cubierta cérea que les proporciona protección contra la pérdida de agua, una adaptación esencial para sobrevivir en ambientes secos.

Los tallos del kalanchoe se desarrollan firmes y erectos, con un grosor que puede llegar hasta un centímetro, aunque no suelen alcanzar un metro de diámetro como se ha mencionado erróneamente en algunas fuentes. Esta estructura robusta les permite sostener el peso de las hojas y flores, además de almacenar agua, lo que contribuye a su resistencia frente a periodos de sequía.

Iluminación, temperatura y riego del kalanchoe

El kalanchoe requiere al menos 12 horas de luz diaria, pero es fundamental evitar la exposición directa a los rayos solares intensos, ya que pueden dañar sus hojas. Prefiere ubicaciones luminosas con luz indirecta o sombra parcial, especialmente durante las horas más fuertes del día. Este tipo de iluminación favorece su crecimiento saludable y la floración.

En cuanto a la temperatura, el kalanchoe se desarrolla mejor en ambientes con temperaturas entre 15ºC y 18ºC durante el frío. Es sensible a las heladas y a temperaturas inferiores, las cuales pueden afectar gravemente su salud o incluso provocar la muerte de la planta.

El riego debe adaptarse a las estaciones del año: en verano, se recomienda un riego abundante pero controlado, permitiendo que la tierra se seque ligeramente entre riegos para evitar el encharcamiento. En invierno, el riego debe reducirse considerablemente, ya que el kalanchoe entra en un período de reposo y requiere menos agua.

Es importante observar la humedad del sustrato como indicador principal para regar; la tierra seca es señal de que la planta necesita agua. Sin embargo, no se debe mojar directamente las hojas, pues esto puede favorecer la aparición de enfermedades fúngicas o bacterianas. Para mantener un ambiente húmedo adecuado, es aconsejable colocar la maceta sobre un plato o cuenco con agua y piedras, de modo que la evaporación aumente la humedad ambiental sin afectar directamente a la planta.

Para evitar problemas de pudrición radicular, es fundamental permitir que el sustrato se seque completamente entre riegos y asegurarse de que la maceta tenga un drenaje adecuado que permita eliminar el exceso de agua rápidamente. El uso de un sustrato bien aireado y con buen drenaje, como una mezcla de tierra para cactus con perlita o arena gruesa, contribuye a mantener la planta saludable y vigorosa.

Cuidados generales del kalanchoe

Durante la etapa de floración, es fundamental abonar con un fertilizante líquido diluido en el agua de riego cada 15 a 20 días. Este aporte nutricional favorece que las flores se mantengan vigorosas y prolonga su duración, además de estimular un crecimiento saludable de la planta.

Es recomendable realizar una eliminación regular de hojas y flores marchitas o dañadas. Esta práctica no solo mejora la apariencia estética, sino que también previene la proliferación de enfermedades y plagas, asegurando una planta más saludable y longeva. Asimismo, es beneficioso podar las partes viejas y secas que se encuentran cerca del suelo para promover el rejuvenecimiento y la formación de nuevos brotes.

Una vez finalizada la floración, se aconseja trasplantar el kalanchoe a una maceta de mayor tamaño. Esto proporciona un espacio adecuado para el desarrollo de las raíces y mejora la absorción de nutrientes y agua, contribuyendo a la recuperación y preparación de la planta para su próximo ciclo de crecimiento.

En caso de observar signos de podredumbre en la base de los tallos, es importante reducir la humedad ambiental y mejorar la ventilación alrededor de la planta. El exceso de riego y la falta de circulación de aire pueden provocar la proliferación de hongos y bacterias que dañan el tejido vegetal. Para evitar este problema, se recomienda regar con moderación y asegurarse de que la maceta cuente con un buen sistema de drenaje.

Multiplicación

La forma más sencilla y efectiva de multiplicar el kalanchoe es mediante esquejes. Esta técnica se recomienda realizar en primavera, utilizando brotes sanos de aproximadamente 7 u 8 centímetros de longitud. Tras cortar los esquejes, es fundamental dejarlos cicatrizar durante dos o tres días para evitar infecciones y favorecer el enraizamiento.

Una vez cicatrizados, los esquejes deben plantarse en un sustrato ligero y bien drenado, preferiblemente una mezcla con arena, que permita un buen equilibrio entre retención de humedad y aireación. Además, se recomienda ubicarlos en un lugar con temperatura estable, idealmente entre 18ºC y 20ºC, condiciones que favorecen el desarrollo radicular.

Cuando los esquejes hayan desarrollado raíces suficientes, es momento de trasplantarlos individualmente a macetas con tierra especial para cactus o suculentas, la cual proporciona el drenaje adecuado y nutrientes específicos para este tipo de plantas.

Además de la propagación por esquejes, el kalanchoe puede multiplicarse a partir de semillas. Este método requiere mayor paciencia y cuidados, ya que las semillas deben mantenerse en un ambiente protegido, bajo techo, a una temperatura constante de alrededor de 20ºC. Es importante mantener el sustrato ligeramente húmedo y evitar la exposición directa al sol para asegurar una germinación exitosa.

El kalanchoe también posee la capacidad de reproducirse a través de brotes adventicios en los márgenes de sus hojas, característica que algunas especies presentan y que facilita aún más su multiplicación natural.

Posibles enfermedades y plagas

El kalanchoe puede verse afectado por diversas enfermedades bacterianas, entre ellas las agallas o cecidias, que son protuberancias que se forman en la planta como respuesta a ataques de hongos, insectos y otros artrópodos. Estas deformaciones pueden dificultar el desarrollo saludable de la planta y requieren atención oportuna para evitar daños mayores.

Además, el kalanchoe es susceptible a infecciones virales y a infestaciones de plagas como pulgones y cochinillas, las cuales provocan la caída prematura de las flores y el debilitamiento general del ejemplar. En estos casos, lo más recomendable es consultar a un especialista en fitopatología o un agrónomo, quienes podrán indicar el uso adecuado de insecticidas o tratamientos específicos que respeten las características y necesidades de la planta.

Es importante destacar que durante el invierno es común observar una ligera rugosidad o una coloración rojiza en las hojas del kalanchoe, un fenómeno que no necesariamente indica enfermedad sino una respuesta natural al frío. No obstante, si se detectan hojas dañadas o en mal estado, se recomienda retirarlas cuidadosamente para evitar la propagación de posibles problemas.

Una dificultad frecuente entre los cultivadores es la ausencia de floración. Para favorecer la aparición de flores, el kalanchoe debe mantenerse en un ambiente fresco durante el invierno, con temperaturas mínimas cercanas a los 10 ºC. Posteriormente, en primavera, es conveniente trasplantarlo a un sustrato fértil y aumentar de manera progresiva tanto el riego como la exposición a la luz solar directa. Estas condiciones estimulan su ciclo reproductivo y promueven una floración saludable.

En la agricultura profesional, se emplean técnicas especializadas para inducir la floración durante todo el año, como el control riguroso de la temperatura, la iluminación artificial y el manejo del riego, lo que permite optimizar la producción y comercialización de esta planta ornamental.

Beneficios y propiedades del kalanchoe

En diversos países de América Latina, Asia y África, el kalanchoe es ampliamente utilizado como planta medicinal en la medicina tradicional, debido a sus múltiples propiedades terapéuticas comprobadas científicamente. Esta planta suculenta destaca por su capacidad para ofrecer alivio en una variedad de afecciones, lo que la convierte en un recurso natural valioso en comunidades donde el acceso a medicamentos convencionales puede ser limitado.

El kalanchoe se ha empleado con éxito para tratar abscesos y tumores, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Además, puede ayudar a regular la hipertensión y aliviar problemas gastrointestinales como diarrea y cólicos, promoviendo la salud digestiva. También es eficaz en la reducción de la inflamación general y en la cicatrización de heridas profundas, favoreciendo una recuperación más rápida.

Adicionalmente, estudios y prácticas tradicionales sugieren que el kalanchoe puede contribuir a calmar síntomas asociados con trastornos psicológicos como la esquizofrenia, episodios de pánico y estados de ansiedad o miedo, actuando como un complemento en el manejo emocional. Sin embargo, es importante resaltar que su uso en estos casos debe estar supervisado por profesionales de la salud para evitar interacciones o efectos secundarios.

Entre los compuestos activos del kalanchoe se encuentran flavonoides, alcaloides, y bufadienólidos, que son responsables de sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos. Por ejemplo, en la medicina tradicional china y africana, se utiliza el jugo de las hojas para tratar infecciones respiratorias y problemas dermatológicos, demostrando su versatilidad como planta medicinal.

Espinaca

La espinaca es una planta de hojas verdes muy apreciada en la alimentación humana por su alto valor nutritivo y versatilidad culinaria. Aunque históricamente se le han atribuido propiedades excepcionales, algunas de ellas fueron exageradas debido a errores científicos, como la confusión sobre su contenido exacto de hierro. Su nombre científico es Spinacia oleracea, y pertenece a la familia de las amarantáceas, grupo que incluye otras hortalizas de hoja comestible.

Esta planta es especialmente valorada por su facilidad de cultivo durante todo el año y su notable resistencia a bajas temperaturas, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de climas y regiones. Además, la espinaca se adapta bien tanto a cultivos en huertos domésticos como a la producción industrial, siendo una fuente accesible de nutrientes esenciales.

Desde el punto de vista nutricional, la espinaca destaca por su contenido en vitaminas A, C y K, así como en ácido fólico, minerales como el magnesio, calcio y potasio, y antioxidantes que contribuyen a la salud celular. Su bajo aporte calórico y alto contenido en fibra la convierten en un alimento ideal para dietas equilibradas y saludables.

En la gastronomía, la espinaca es muy versátil y se utiliza en una gran variedad de platos, desde ensaladas frescas hasta preparaciones cocidas como cremas, guisos, tortillas y rellenos. Su sabor suave y textura agradable la hacen compatible con numerosos ingredientes y estilos culinarios a nivel mundial.

Descripción y características de la espinaca

La espinaca es una planta herbácea que puede ser anual o, en algunas variedades, perenne. Su altura promedio alcanza aproximadamente un metro, con tallos simples y poco ramificados. Las hojas son carnosas y de forma oblonga, mientras que la raíz es pivotante, poco ramificada y superficial.

En su primera fase de desarrollo, la espinaca forma hojas que crecen en rosetas. Estas hojas son pecioladas y presentan márgenes que pueden ser sinuosos o enteros. Su textura varía entre blanda, levemente rizada o lisa, y en algunos casos pueden tener una apariencia abollada.

Durante la segunda fase, la espinaca desarrolla un tallo floral que puede alcanzar hasta 80 centímetros de altura. De este tallo surgen flores de color verdoso. Al ser una planta dioica, posee flores masculinas y femeninas en individuos separados. Sin embargo, gracias al desarrollo de numerosas variedades híbridas, se han logrado ejemplares con características que facilitan la polinización cruzada y la obtención de híbridos con mejoras en sabor, color, textura y resistencia a distintas condiciones climáticas.

Tras la floración, la espinaca produce frutos en forma de aquenios puntiagudos, que contienen las semillas. Estas semillas tienen una capacidad germinativa aproximada de cuatro años y pueden alcanzar hasta 100 unidades por gramo. Esta alta densidad de semillas contribuye a la facilidad de propagación y cultivo de la planta.

Cultivo de la espinaca

La espinaca es una planta que tolera bajas temperaturas, soportando hasta -9°C, y puede crecer en suelos con salinidad moderada. Para un cultivo exitoso, es fundamental seleccionar suelos fértiles y bien abonados. Antes de la siembra, se recomienda realizar un laboreo profundo que permita una buena aireación y drenaje, favoreciendo el desarrollo radicular.

Es preferible cultivar la espinaca en áreas con sombra parcial, ya que la exposición excesiva a la luz solar puede acelerar la transición de la planta a su segunda fase de desarrollo, cuando el tallo floral se forma rápidamente en detrimento de la producción de hojas. Para maximizar la cosecha de hojas tiernas y carnosas, la sombra resulta un factor clave.

La siembra debe realizarse en primavera, cuando las condiciones del suelo son óptimas tras el trabajo previo de preparación. Las semillas se colocan en hileras, a una profundidad aproximada de 1,5 centímetros, con una separación adecuada para facilitar la aireación y evitar enfermedades. Se recomienda efectuar siembras escalonadas cada 2 o 3 semanas, lo que permite disponer de un suministro continuo de hojas frescas durante un período prolongado.

Existen variedades adaptadas tanto para cultivo de invierno como de verano, lo que posibilita la producción de espinaca durante todo el año en regiones con climas templados. Independientemente de la variedad, es esencial un riego abundante y regular para mantener la humedad constante del suelo, condición que promueve el crecimiento de hojas más gruesas y de mejor calidad. Además, un adecuado manejo del riego ayuda a prevenir el estrés hídrico y reduce la incidencia de plagas y enfermedades.

Propiedades nutricionales y beneficios para la salud

La espinaca destaca por su contenido elevado de betacarotenos, superando incluso a la zanahoria. Estos compuestos son pigmentos vegetales que, mediante la acción del hígado, se transforman en vitamina A, esencial para mantener una buena visión, fortalecer el sistema inmunológico y promover la salud de la piel y las mucosas. Además, los betacarotenos actúan como antioxidantes que ayudan a prevenir el desarrollo de células cancerígenas, contribuyendo así a la prevención de ciertos tipos de cáncer.

Otro componente importante en la espinaca es el ácido alfa-lipoico, un antioxidante potente que desempeña un papel clave en la protección celular, ayudando a retrasar el envejecimiento prematuro y a mantener la función metabólica adecuada. Este ácido también mejora la regeneración de otros antioxidantes, amplificando sus efectos beneficiosos en el organismo.

La espinaca es una fuente rica de flavonoides como la luteína y la zeaxantina, compuestos que tienen un impacto significativo en la salud ocular. Estos antioxidantes protegen la mácula, una región de la retina, ayudando a prevenir el envejecimiento macular y la pérdida progresiva de la visión relacionada con la edad. Diversos estudios han demostrado que la ingesta regular de estos flavonoides puede reducir el riesgo de desarrollar cataratas y otras enfermedades oculares degenerativas en personas mayores.

Además, la espinaca contiene una cantidad considerable de vitamina K, esencial para la coagulación sanguínea adecuada y la salud ósea. Esta vitamina contribuye a la mineralización ósea y a la prevención de fracturas, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores y mujeres posmenopáusicas. Asimismo, la presencia de ácidos grasos insaturados en la espinaca favorece la fluidez de la sangre y ayuda a prevenir la arteriosclerosis, reduciendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La espinaca puede consumirse tanto cruda, en ensaladas, como cocida, en sopas, guisos o salteados. Para aprovechar al máximo sus vitaminas y antioxidantes, se recomienda su consumo en crudo, especialmente en dietas orientadas a la pérdida de peso, ya que conserva mejor sus nutrientes y aporta pocas calorías. Sin embargo, cocinarla ligeramente también puede facilitar la absorción de ciertos minerales como el hierro y el calcio, por lo que alternar ambas formas es beneficioso para una dieta equilibrada.

Historia y mitos sobre el contenido de hierro

Durante muchos años, la espinaca fue considerada una fuente insustituible de hierro. Esta creencia se popularizó aún más gracias a la famosa serie de dibujos animados de Popeye, cuyo personaje principal obtenía una fuerza extraordinaria tras consumir espinacas. Sin embargo, la supuesta alta concentración de hierro en esta planta resultó ser un error científico.

En 1870, el químico E. Von Wolf realizó un análisis sobre el contenido de hierro en la espinaca. Sin embargo, cometió un error tipográfico al colocar la coma decimal en una posición incorrecta, multiplicando por diez la cantidad real de hierro presente en la planta. Este fallo condujo a la difusión de un mito que perduró durante décadas, hasta que estudios posteriores corrigieron la información y mostraron que, aunque la espinaca contiene hierro, su concentración no es tan elevada como se pensaba originalmente.

Es importante destacar que, aunque la espinaca no es la fuente de hierro más rica, sigue siendo un alimento valioso debido a su aporte de otros nutrientes esenciales, como vitaminas A, C y K, así como minerales como el magnesio y el calcio. Además, la absorción del hierro presente en las espinacas puede verse limitada por la presencia de ácido oxálico, un compuesto que se une al hierro y dificulta su asimilación por el organismo.

Remolacha

Una de las verduras más llamativas que nos ofrece la naturaleza es la remolacha. De un característico color morado intenso, esta planta pertenece a la familia de las Quenopodiáceas, un grupo que incluye alrededor de 1.400 especies distribuidas a nivel mundial. La remolacha crece de manera óptima en regiones costeras y terrenos templados con suelos salinos, condiciones que favorecen su desarrollo. Los expertos destacan que esta planta está emparentada con otros vegetales conocidos como la acelga y la espinaca, lo que explica algunas similitudes en sus características y usos culinarios.

Con un sabor agridulce pronunciado, la remolacha tiene su origen en la zona litoral de África, donde se ha cultivado desde tiempos antiguos. En estas regiones, los agricultores cultivaban principalmente dos tipos de hortalizas: la acelga y la remolacha, esta última valorada por su bulbo carnoso y jugoso. Originalmente, el consumo se centraba en las hojas de la remolacha, consideradas nutritivas y sabrosas, hasta que posteriores estudios revelaron los múltiples beneficios del bulbo. Hoy en día, este bulbo es ampliamente utilizado en la preparación de ensaladas, jugos y diversos platos, debido a su sabor distintivo y aporte nutricional.

En la actualidad, Francia e Italia se destacan como los principales países productores de remolacha, liderando la producción mundial gracias a sus condiciones climáticas favorables y a la demanda creciente en la industria alimentaria y de bebidas naturales. Además, la remolacha no solo es apreciada por su sabor, sino también por su alto contenido en antioxidantes, vitaminas (como la vitamina C y ácido fólico) y minerales (como hierro y potasio), lo que la convierte en un alimento funcional con beneficios para la salud cardiovascular y la digestión.

Características de interés

La remolacha se presenta principalmente en dos tipos: la forrajera, utilizada como alimento para animales, y la remolacha roja o común, que es la variedad destinada al consumo humano. Es fácil reconocerlas por su forma, que puede ser esférica, alargada o intermedia, y por su superficie lisa y brillante. Al manipularla, el jugo que libera puede manchar las manos debido a su intenso pigmento.

Esta raíz suele medir entre 5 y 10 centímetros de largo y pesar aproximadamente entre 80 y 200 gramos. Aunque la remolacha más común es la de tonalidad rojiza o morada, existen variedades en otros colores, como el anaranjado y el rosáceo, mientras que la pulpa puede ser blanca, roja o incluso amarillenta.

Una ventaja importante para los consumidores es que la remolacha no tiene una temporada de cosecha estricta, lo que permite que esté disponible durante todo el año en mercados y supermercados.

Además de su característico sabor agridulce, la remolacha es fundamental en la producción de azúcar, especialmente en países donde se cultiva a gran escala. Su versatilidad en la cocina es amplia, siendo utilizada en ensaladas, jugos, sopas y como ingrediente principal en platos tradicionales de diversas culturas.

El cultivo y cuidados de la remolacha

Para obtener una plantación exitosa de remolachas, es fundamental contar con un suelo fértil, profundo y bien drenado. Este suelo debe estar equilibrado en nutrientes, especialmente en potasio, ya que este mineral favorece el desarrollo óptimo de la raíz. Se recomienda evitar el uso de estiércol fresco, dado que puede afectar negativamente la calidad del suelo y la salud de las plantas debido a la posible presencia de patógenos o un exceso de nitrógeno.

El ambiente ideal para el cultivo de la remolacha es la semisombra, ya que esta condición permite un crecimiento equilibrado de la planta, evitando el estrés por exceso de luz solar directa, que puede afectar la calidad y sabor de la raíz.

La remolacha se adapta muy bien a climas templados y frescos, con temperaturas que oscilan entre 15 y 18 grados Celsius. Estas condiciones climáticas favorecen su desarrollo y previenen enfermedades comunes en climas más cálidos.

Las semillas deben sembrarse en la tierra a una profundidad aproximada de dos centímetros. Para mejorar la tasa de germinación, es aconsejable remojarlas durante dos días antes de la siembra, lo que ayuda a activar el proceso de crecimiento. El periodo óptimo para la siembra es entre mayo y finales de junio, aprovechando las condiciones climáticas favorables de primavera y principios de verano.

Después de aproximadamente tres semanas, se observará la emergencia de las primeras plántulas y en un plazo de tres meses, las remolachas estarán listas para ser cosechadas y consumidas.

Cuando las hojas comienzan a crecer, es importante realizar un aclareo, eliminando las plantas menos vigorosas para proporcionar mayor espacio a las que presentan mejor desarrollo. Esto contribuye a que las raíces crezcan con mayor tamaño y calidad. Si se desea obtener remolachas grandes, la distancia entre plantas debe ser de aproximadamente 25 centímetros. En cambio, si se prefiere una cosecha de raíces más pequeñas, una separación de ocho centímetros es suficiente.

Además, para un cultivo exitoso, se recomienda mantener un riego constante pero moderado, evitando el encharcamiento, ya que la remolacha es sensible al exceso de agua, que puede provocar enfermedades radiculares y afectar su sabor.

Es fundamental mantener un riego constante, especialmente durante los meses de verano, para asegurar un desarrollo óptimo de la planta. Sin embargo, es importante evitar encharcar el terreno, ya que el exceso de agua puede dañar las raíces y provocar enfermedades. Lo ideal es regar varias veces a la semana, pero en cantidades moderadas, asegurándose de que el suelo permanezca húmedo sin saturarse. Un suelo demasiado seco puede causar que la raíz de la remolacha se agriete, afectando su calidad y rendimiento.

Para controlar la proliferación de malas hierbas en los cultivos de remolacha, es recomendable realizar aporque o agregar tierra alrededor de la base de la planta con frecuencia. Este proceso ayuda a fortalecer el tallo y evita la competencia por nutrientes. En caso de que aparezca monte o maleza, debe eliminarse manualmente con cuidado para no dañar las plantas jóvenes.

La remolacha es una planta de rápido crecimiento, y su raíz puede cosecharse en un tiempo relativamente corto, generalmente entre 50 y 70 días después de la siembra, dependiendo de la variedad y condiciones climáticas. Para recolectar, se cortan primero las hojas, dejando un pequeño tallo adherido a la raíz, lo cual facilita su manipulación y conservación. Aunque es un procedimiento sencillo, requiere atención para evitar dañar la raíz durante la cosecha.

Para prevenir la aparición de plagas como moscas y otros insectos que pueden afectar la planta, es esencial retirar regularmente las hojas secas y muertas. Esta práctica reduce la acumulación de materia orgánica en descomposición que atrae a los insectos y favorece el desarrollo de enfermedades.

Otra recomendación importante es no sembrar las semillas demasiado profundas. Las semillas plantadas a una profundidad adecuada (aproximadamente 2 a 3 cm) germinan mejor y desarrollan tallos fuertes y saludables, mientras que una siembra demasiado profunda puede dificultar la emergencia y debilitar la planta.

Finalmente, al manipular la remolacha, es común que las manos se manchen debido a los pigmentos naturales de la raíz. Para eliminar estas manchas, se recomienda lavarlas con sal, que actúa como un abrasivo suave, facilitando la limpieza sin dañar la piel.

Beneficios para la salud de la remolacha

La remolacha es ampliamente valorada por sus múltiples beneficios para la salud. Para preservar al máximo sus nutrientes y su característico color, es recomendable cocinarla con la piel durante aproximadamente una hora. Cocinarla al vapor es una opción aún más adecuada, ya que ayuda a conservar sus propiedades nutricionales y su textura.

El consumo regular de remolacha ofrece numerosos efectos positivos para el organismo. Entre sus beneficios más destacados se encuentran:

- Control de la presión arterial: Gracias a su contenido en nitratos naturales, la remolacha ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, favoreciendo una mejor circulación y contribuyendo a mantener niveles saludables de presión arterial.

- Aumento de los niveles de energía: Su riqueza en carbohidratos saludables y antioxidantes contribuye a mejorar el rendimiento físico y mental.

- Reducción de la inflamación: Los compuestos antiinflamatorios presentes en la remolacha ayudan a disminuir la hinchazón y proteger los tejidos del cuerpo.

- Eliminación de toxinas: Sus propiedades depurativas facilitan la eliminación de sustancias dañinas acumuladas en el organismo, favoreciendo la función hepática y renal.

- Prevención de la osteoporosis: La remolacha es una fuente importante de minerales como el calcio y el magnesio, esenciales para mantener huesos fuertes y saludables.

- Mejora de la musculatura: Su aporte en nitratos y antioxidantes contribuye a la recuperación muscular y al aumento de la resistencia física.

- Protección cardiovascular: Consumir remolacha regularmente ayuda a reducir el riesgo de enfermedades del corazón al mejorar la circulación y disminuir el colesterol LDL.

- Refuerzo del sistema inmunológico: Su contenido en vitamina C y otros antioxidantes fortalece las defensas naturales del cuerpo.

- Prevención del Alzheimer y deterioro cognitivo: Algunos estudios sugieren que los antioxidantes y nitratos en la remolacha pueden mejorar el flujo sanguíneo cerebral, contribuyendo a la salud cognitiva y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

Además de estos beneficios, la remolacha contiene fibra dietética que favorece la digestión y ayuda a mantener un peso saludable. Por su versatilidad, puede incorporarse en ensaladas, jugos, sopas o como acompañamiento, aprovechando así todas sus propiedades nutricionales.

Conservación y selección

Al momento de elegir remolachas, se recomienda seleccionar aquellas que estén frescas, firmes, redondas y carnosas, evitando siempre las que presenten golpes, magulladuras o signos de desgaste. Un color intenso y uniforme en la raíz es un indicativo de frescura y calidad, lo que garantiza que están en óptimas condiciones para su consumo.

Además de la raíz, las hojas de la remolacha también son comestibles y muy nutritivas. Si se desea adquirirlas, es fundamental que estén bien verdes y sin manchas, ya que esto indica que son tiernas y frescas, ideales para preparar ensaladas, salteados o sopas. Para conservar tanto la raíz como las hojas, se recomienda almacenarlas en el refrigerador, preferentemente en bolsas perforadas para mantener la humedad adecuada y prolongar su frescura.

Haya

El árbol de la haya es una especie predominante en Europa, perteneciente a la familia de las Fagáceas, la misma que incluye a los robles y castaños. Su nombre científico es Fagus sylvatica L., y destaca principalmente por su imponente altura, que puede alcanzar hasta los 40 metros. Este árbol se encuentra habitualmente en bosques de clima templado, distribuyéndose en países como Francia, Polonia, Alemania, Italia, Ucrania y el Reino Unido, entre otros.

La haya ha estado presente en la historia y cultura europea no solo como un componente esencial de los bosques, sino también por sus múltiples aplicaciones prácticas y simbólicas. Se dice que su madera fue fundamental en la aparición de la escritura en Europa, ya que numerosas inscripciones antiguas fueron grabadas en tablillas elaboradas con madera de haya. Una de las historias más difundidas relata que Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, pudo haber descubierto este invento gracias a un experimento con un fragmento de madera de haya. Según la leyenda, Gutenberg imprimió unas líneas sobre la corteza del árbol y luego las transfirió a papel, notando que las palabras se habían grabado con claridad. Aunque esta historia carece de evidencia histórica concreta, refleja la importancia simbólica y práctica que tuvo la haya en los primeros desarrollos de la comunicación escrita.

Además de su relevancia cultural, la madera de haya es muy valorada por su dureza y resistencia, siendo utilizada tradicionalmente en la fabricación de muebles, herramientas y utensilios domésticos. También posee un crecimiento relativamente rápido y una textura uniforme, lo que la convierte en una materia prima ideal para la carpintería y la fabricación de instrumentos musicales.

Desde el punto de vista ecológico, el haya desempeña un papel crucial en los ecosistemas donde habita, ya que sus bosques proporcionan un hábitat para numerosas especies de fauna y flora, contribuyendo a la biodiversidad y al equilibrio ambiental. Sus hojas caducas enriquecen el suelo con materia orgánica, favoreciendo la fertilidad del terreno y el ciclo natural de nutrientes.

Características de la haya

El tronco de la haya crece de forma recta cuando está aislado, mientras que adopta una apariencia columnar cuando crece en grupos densos. Su corteza es lisa y de color grisáceo, lo que facilita su identificación en los bosques donde predomina.

Las hojas de la haya son caducas, de forma ovalada y con bordes finamente denticulados. Presentan una textura suave y, en ocasiones, pueden mostrar diminutos vellos y nervaduras bien marcadas. Estas hojas se disponen de manera alterna a lo largo de las ramas, formando filas ordenadas, y alcanzan generalmente entre 5 y 10 centímetros de longitud. En otoño, las hojas cambian a tonalidades doradas o marrones, aportando un espectáculo visual característico de los bosques de haya.

La haya es una especie monoica, lo que significa que produce flores masculinas y femeninas en el mismo árbol. Las flores masculinas son colgantes y cuentan con entre 5 y 10 estambres, facilitando la dispersión del polen mediante el viento. Por su parte, las flores femeninas aparecen en pares y se presentan con pedúnculos erguidos y de tamaño reducido, lo que favorece la polinización cruzada dentro del mismo ejemplar o con árboles cercanos.

En cuanto a los frutos, la haya produce unas semillas triangulares conocidas como hayucos, que guardan un gran parecido con las castañas. Estos frutos están protegidos por una cúpula espinosa que se abre al madurar, mostrando un atractivo color ocre justo antes del inicio del otoño. Los hayucos desempeñan un papel fundamental en el ecosistema, sirviendo de alimento para diversas especies de fauna, como aves y pequeños mamíferos, que a su vez contribuyen a la dispersión de las semillas.

Desarrollo y supervivencia de la haya

La haya es un árbol caracterizado por un crecimiento lento, pero destaca por su longevidad, pudiendo vivir aproximadamente hasta 300 años. Esta longevidad, combinada con su lenta maduración, la convierte en una especie valiosa para ecosistemas estables y bosques maduros.

Entre sus principales requisitos ambientales se encuentran la humedad atmosférica y la altitud. La haya se desarrolla óptimamente entre los 400 y 1900 metros sobre el nivel del mar, condiciones que le permiten estabilizarse y prosperar. Aunque es resistente al frío, no tolera bien las heladas intensas, las ventiscas fuertes ni las temperaturas extremadamente altas, lo que limita su distribución en zonas con climas muy extremos.

En cuanto al suelo, la haya no es especialmente exigente: puede crecer tanto en suelos ácidos como en calcáreos, siempre que el terreno cuente con un buen drenaje. Este factor es fundamental para evitar el encharcamiento, que puede dañar sus raíces. Además, requiere un aporte constante de agua para mantenerse en condiciones óptimas. Las hayas maduras pueden tolerar períodos de sequía, pero durante su etapa de crecimiento necesitan un riego cuidadoso y abundante.

En lo que respecta a la nutrición, la haya se beneficia significativamente de la polinización complementada con fertilizantes ricos en nitrógeno, especialmente aquellos que contienen urea. Estos aportes químicos aseguran la disponibilidad de nutrientes esenciales, favoreciendo su desarrollo y resistencia a enfermedades.

La poda no es un requisito indispensable para la haya, pero puede resultar beneficiosa durante su fase de crecimiento. La eliminación de hojas dañadas y la orientación de las ramas facilitan un desarrollo estructural más saludable y armonioso, además de mejorar la ventilación interna del árbol.

Finalmente, es importante considerar que la haya desarrolla un sistema de raíces superficiales muy extenso, lo que puede favorecer la competencia con otras plantas. Es fundamental controlar la proliferación de hierbas y pastos cercanos, ya que muchas de estas especies liberan sustancias alelopáticas que pueden resultar tóxicas para la haya y afectar su crecimiento.

Reproducción

La haya se reproduce con gran facilidad mediante semillas, las cuales germinan de forma óptima durante la primavera. Para favorecer una germinación exitosa, es recomendable sembrar las semillas en otoño o someterlas a un proceso de estratificación durante aproximadamente 90 días a una temperatura constante de 4ºC. Además, es fundamental que las semillas se mantengan húmedas y no se dejen secar, ya que la desecación puede afectar negativamente su viabilidad.

En cuanto a la propagación vegetativa, técnicas como el injerto inglés, la hendidura y el enchapado son métodos confiables y ampliamente utilizados para clonar ejemplares seleccionados de haya. Estos injertos se realizan preferentemente sobre plantas jóvenes de Fagus sylvatica obtenidas directamente de semilla, garantizando así una mejor compatibilidad y desarrollo.

Por el contrario, el uso de esquejes no es recomendable para la reproducción de la haya, ya que suelen presentar bajas tasas de éxito y dificultad para enraizar, lo que limita su efectividad para la propagación de esta especie.

Usos medicinales de la haya

La haya ha sido reconocida tradicionalmente por sus propiedades curativas, atribuibles a su riqueza en compuestos bioactivos como flavonoides, taninos y minerales esenciales como potasio, calcio, fósforo, azufre y magnesio. Estas sustancias confieren a diferentes partes del árbol un amplio espectro de aplicaciones medicinales, utilizadas desde la antigüedad para tratar diversas afecciones.

Uno de los usos más comunes es el empleo de la corteza, que se procesa para elaborar astringentes eficaces en el control de la diarrea. Además, a partir de la misma corteza se preparan infusiones tradicionales que han demostrado utilidad en el alivio de enfermedades respiratorias como la bronquitis, la gripe y los resfriados comunes. Estos usos reflejan el valor que la fitoterapia atribuye a la haya en el tratamiento de síntomas infecciosos y inflamatorios.

Por otro lado, el hervido de las hojas de haya es ampliamente utilizado para tratar afecciones de la garganta, tales como anginas y faringitis, debido a sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Asimismo, existen preparados tópicos derivados de la haya que se emplean para el cuidado de lesiones cutáneas, heridas y reacciones alérgicas, favoreciendo la cicatrización y la reducción de la inflamación.

Es importante destacar que, aunque la medicina tradicional ha valorado mucho estas aplicaciones, la investigación científica moderna continúa estudiando los compuestos activos de la haya para validar y ampliar su potencial terapéutico. Siempre se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento con plantas medicinales, para garantizar su uso seguro y adecuado.

Otras utilidades

En épocas ancestrales, las semillas de la haya se secaban y tostaban para convertirlas en harina, la cual era ampliamente utilizada en la repostería tradicional. Esta harina aportaba un sabor característico y nutrientes esenciales, lo que la hacía especialmente valorada en la alimentación humana. Además, las mismas semillas se empleaban como alimento para cerdos, cabras y ovejas debido a su alto contenido en grasas saludables, hidratos de carbono y proteínas, lo que contribuía a mejorar la calidad nutricional del ganado.

Por otro lado, la madera de haya ha sido históricamente muy apreciada en la fabricación de diversos objetos y estructuras. Antes de la introducción del hierro forjado, la madera de haya se utilizaba para fabricar partes de vagones y otros elementos de transporte debido a su densidad y resistencia mecánica. Sin embargo, su sensibilidad a la humedad limita su uso en exteriores o en ambientes húmedos, ya que puede deteriorarse con mayor rapidez en estas condiciones. A pesar de esto, la madera de haya sigue siendo valorada en la fabricación de muebles, utensilios de cocina y herramientas, gracias a su textura fina y su facilidad para ser trabajada y moldeada.

Algarrobo

El algarrobo es originario del centro de Chile, el sur de Perú y el oeste de Argentina. Se desarrolla principalmente en regiones mediterráneas, donde el clima templado y seco favorece su crecimiento. Este árbol perenne puede alcanzar hasta 10 metros de altura, presentando una copa frondosa y densa que proporciona sombra y refugio a diversas especies. Su nombre científico es Ceratonia siliqua L., aunque comúnmente se le conoce como algarrobo.

El algarrobo prospera en suelos planos y bien drenados, especialmente cerca de lagunas y ríos, donde la humedad relativa favorece su desarrollo. Además de su presencia en Chile, Perú y Argentina, existen amplias poblaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Centroamérica y el sur de Estados Unidos. Asimismo, especies afines se encuentran en regiones de India, Pakistán y el norte de África, adaptadas a condiciones climáticas similares.

Pertenece a la familia de las Leguminosas, un grupo botánico caracterizado por producir frutos en forma de legumbres o vainas. Una particularidad importante del algarrobo es su asociación simbiótica con bacterias del género Rhizobium en sus raíces. Estas bacterias tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, transformándolo en compuestos nitrogenados que el árbol puede utilizar como nutrientes, favoreciendo así la fertilidad del suelo. Este proceso no solo beneficia al algarrobo, sino que también enriquece el entorno agrícola donde crece, permitiendo un manejo más sostenible del suelo.

Características del algarrobo

La copa del algarrobo se asemeja a una sombrilla, extendiéndose de manera amplia y espléndida hasta alcanzar un diámetro aproximado de 15 metros. De esta copa surgen numerosas ramas que se despliegan con libertad, cubiertas por un follaje exuberante y de un verde intenso. Algunas de las ramas más vigorosas rompen la forma habitual y se proyectan hacia abajo, casi tocando el suelo, como si quisieran acariciarlo.

Las hojas del algarrobo crecen agrupadas en pares y pueden alcanzar entre 10 y 20 centímetros de longitud. Durante el verano, estas hojas suelen ser atacadas por orugas, cuyos daños pueden extenderse a las flores, que se desarrollan en forma de espigas axilares. Estas flores, inicialmente verdes, adquieren tonalidades amarillas o rojizas cuando maduran, aportando un contraste cromático característico en la copa del árbol.

El fruto del algarrobo es una vaina que contiene una pulpa dulce y carnosa, la cual adquiere un color marrón oscuro a medida que madura. En su interior alberga de 20 a 30 semillas aplanadas, ovoideas, de color rojizo y con una consistencia sólida. Estas semillas son valoradas tanto por su uso alimenticio como por sus propiedades medicinales, y en algunas culturas son empleadas para la elaboración de harina o como alimento para el ganado.

La recolección de las vainas se realiza generalmente desde finales del otoño hasta mediados de la primavera, dependiendo de la región y las condiciones climáticas. Es importante destacar que algunos ejemplares no producen frutos, ya que se trata de algarrobos machos. Estos árboles desarrollan flores que únicamente producen polen en sus cinco estambres, sin generar vainas.

La corteza del algarrobo es particularmente llamativa por su robustez y colores que varían entre tonos pardos, grises y negros. Su superficie exterior es fisurada y leñosa, mientras que el interior es más fibroso, con un aroma característico similar al barniz y una mezcla de tonalidades rojizas y blancas. Además, el algarrobo posee dos tipos de raíces con características distintas: unas profundas que le permiten acceder a fuentes de agua subterránea en períodos de sequía, y otras más superficiales para absorber nutrientes y agua de la capa superior del suelo, contribuyendo a su gran resistencia y adaptabilidad en ambientes áridos y semiáridos.

Aspectos generales del algarrobo

El algarrobo es un árbol que requiere una exposición directa y constante al sol para desarrollarse adecuadamente. No es común encontrarlo a grandes altitudes, ya que prefiere climas cálidos y secos. Es una especie intolerante al frío y especialmente sensible a las heladas, por lo que su cultivo se limita a regiones con inviernos suaves. Los suelos calizos, bien drenados y con baja retención de humedad, resultan ideales para su crecimiento óptimo.

La reproducción del algarrobo se realiza principalmente mediante semillas, las cuales necesitan un tratamiento previo para mejorar su germinación. Estas semillas deben remojarse en agua caliente o en ácido sulfúrico durante aproximadamente una hora, seguido de un remojo prolongado en agua fría durante toda una noche. Este proceso ayuda a romper la dureza de la cubierta seminal y facilita la brotación. La siembra debe efectuarse preferentemente en otoño o primavera, épocas que ofrecen condiciones climáticas favorables para el desarrollo inicial de la planta. Además, es posible reproducir el algarrobo mediante injertos en escudete, técnica que permite mejorar ciertas características y acelerar el crecimiento.

Para la plantación, es recomendable utilizar macetas o vasijas de gran tamaño, donde el algarrobo pueda crecer durante uno o dos años antes de ser trasplantado a su ubicación definitiva en el suelo. Este método permite un mejor control sobre las condiciones iniciales de crecimiento y reduce el riesgo de daños. En cuanto al riego, el algarrobo no requiere un suministro abundante, ya que está adaptado a ambientes secos; un riego moderado y bien espaciado es suficiente para su desarrollo saludable.

Además, el algarrobo tiene un papel ecológico importante, ya que sus raíces ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo, mejorando la fertilidad del terreno y favoreciendo la biodiversidad local. Su madera es apreciada por ser dura y resistente, y su fruto, la algarroba, es utilizado tanto en alimentación animal como en la producción de harinas y otros derivados alimenticios.

Utilización y propiedades medicinales del algarrobo

Desde tiempos ancestrales, el algarrobo ha sido valorado por su versatilidad y sus múltiples usos tanto alimenticios como medicinales. Gracias a su composición nutricional, que incluye proteínas, minerales, azúcares naturales, fibras y complejos de vitamina B, se emplea frecuentemente en la elaboración de energizantes naturales y suplementos dietéticos.

Del fruto del algarrobo se extrae una sustancia conocida como algarrobina, una mezcla viscosa que, tras su procesamiento, se le atribuyen diversas propiedades medicinales. Se considera que la algarrobina aporta calcio para fortalecer los huesos, refuerza el sistema nervioso, mejora la función cerebral, previene la anemia, controla la caída del cabello, combate el estreñimiento, reduce los síntomas de la menopausia y ayuda a prevenir episodios de ansiedad.

En países como Perú, la algarrobina se utiliza para preparar un cóctel tradicional que combina leche, pisco, huevo, azúcar, licor y canela. Este preparado se sirve frío y se le atribuyen beneficios para el tratamiento de la disfunción eréctil y ciertas afecciones pulmonares, aunque estos usos se basan en prácticas ancestrales y requieren mayor respaldo científico.

Además, las semillas del algarrobo son aprovechadas para la elaboración de productos como café y bebidas alcohólicas. Sus hojas constituyen un alimento nutritivo para el ganado ovino y caprino, mientras que sus frutos se han consolidado como una alternativa saludable para sustituir el maíz y el salvado de trigo en la alimentación de animales, favoreciendo una dieta más equilibrada y natural.

Los apicultores también se benefician del algarrobo, ya que sus flores son fuente de néctar para la producción de miel, cera, polen y jalea real. En la agricultura, el algarrobo es valorado como un excelente abono orgánico, y en la agroforestería se emplea para la construcción de cortavientos, cercos y techos, contribuyendo a la conservación del suelo y la biodiversidad.

La madera del algarrobo destaca por su dureza y resistencia, lo que la convierte en un material ideal para la fabricación de puertas, mesas, vigas, bancas y fachadas en construcciones rurales. Sin embargo, su principal limitación es su susceptibilidad a la humedad, lo que requiere tratamientos adecuados para su conservación.

En la gastronomía, el algarrobo ha adquirido un lugar destacado. La pulpa seca de su fruto se procesa para obtener un producto similar al cacao, conocido por su sabor dulce y textura cremosa. Este ingrediente versátil se utiliza en una gran variedad de recetas, desde bebidas hasta postres y productos horneados, ofreciendo una alternativa nutritiva y deliciosa para quienes buscan opciones sin cafeína ni estimulantes.

Importancia ecológica y cultural del algarrobo

Más allá de sus aplicaciones prácticas, el algarrobo desempeña un papel fundamental en los ecosistemas donde se encuentra. Su capacidad para fijar nitrógeno y mejorar la fertilidad del suelo contribuye a la conservación de la biodiversidad y al equilibrio ambiental en zonas áridas y semiáridas. Además, la sombra que proporciona favorece la proliferación de fauna local, creando microhábitats esenciales para numerosas especies.

Culturalmente, el algarrobo tiene un valor simbólico en muchas comunidades originarias de América Latina, donde forma parte de la tradición ancestral y de prácticas agrícolas sostenibles. Su uso en la alimentación, medicina y artesanía refleja la estrecha relación entre el ser humano y este árbol, que ha sido fuente de sustento y bienestar a lo largo de los siglos.

Albizia

La Albizia, conocida científicamente como Albizia julibrissin, es una especie arbórea destacada por su follaje denso y abundante, similar al de los helechos. Sus flores crecen en delicados ramilletes compuestos por finos estambres de tonos rosados o amarillos, motivo por el cual es llamada comúnmente el “árbol de la seda”. También es conocida popularmente como acacia de Constantinopla o parasol de China. Originaria de Taiwán, Asia y China, esta especie se ha extendido a regiones de Europa, África y Estados Unidos, principalmente en zonas tropicales y subtropicales.

Pertenece a la familia Mimosoideae y al género Albizia, nombre que rinde homenaje al naturalista florentino Filippo Degli Albizzi, responsable de introducir esta especie en Europa alrededor de 1740. La Albizia incluye aproximadamente 100 especies distribuidas en diversas regiones del mundo.

En cuanto a su tamaño, suele alcanzar entre 6 y 7 metros de altura. Su valor ornamental es notable, principalmente debido a la elegancia de sus hojas bipinnadas y la vibrante tonalidad de sus flores, que florecen esplendorosamente en primavera o verano, dependiendo del clima local. Durante el invierno, el árbol pierde sus hojas, pero en primavera vuelve a brotar con un follaje más brillante y flores coloridas que embellecen el paisaje.

Entre las variedades más comunes se encuentran la Albizia julibrissin var. rosea, Albizia julibrissin var. umbrella y Albizia julibrissin var. pompadour, que se distinguen principalmente por la intensidad y tonalidad de sus flores, las cuales varían desde un rosa pálido hasta un rosa intenso, añadiendo diversidad visual a los jardines y espacios donde se cultivan.

Además de su valor ornamental, la Albizia es apreciada por su capacidad para proporcionar sombra debido a su copa amplia y extendida. También se utiliza en proyectos de reforestación y control de erosión en regiones tropicales, ya que su rápido crecimiento y resistencia contribuyen a estabilizar el suelo y mejorar la biodiversidad local.

Características y reproducción de la Albizia

El tronco de la Albizia es delgado y está cubierto por una corteza fina de color gris. Sus frutos son legumbres colgantes y aplanadas que maduran en otoño. Estas vainas contienen semillas utilizadas para la propagación del árbol. Para mejorar la tasa de germinación, algunos cultivadores someten las semillas a un choque térmico: primero se sumergen en agua hirviendo durante un segundo y luego se colocan en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Esta técnica ayuda a ablandar la cubierta dura de la semilla, facilitando su brotación.

Posteriormente, se siembran una o dos semillas por maceta o cavidad, ubicándolas en un lugar soleado hasta que germinen. Cuando las plántulas comienzan a crecer en altura, es recomendable trasplantarlas si es necesario y sujetar el tallo con una vara para evitar que se inclinen o se dañen por el viento.

Si se opta por cultivar la Albizia en macetas, es fundamental elegir recipientes de gran tamaño para minimizar la necesidad de trasplantes frecuentes, limitándolos idealmente a dos durante el ciclo de vida joven del árbol. Aunque la Albizia no es exigente en cuanto al tipo de suelo, se recomienda utilizar una mezcla de arena gruesa con un sustrato fértil y ligeramente ácido para favorecer un buen desarrollo radicular. Además, es aconsejable renovar la capa superficial del sustrato cada 12 meses, retirando la tierra agotada y reemplazándola por una más fresca y nutritiva.

La época más adecuada para sembrar Albizia es en otoño o a finales del invierno, cuando las condiciones climáticas favorecen la germinación y el crecimiento inicial. Algunos jardineros prefieren cultivar los árboles de forma individual, mientras que otros los agrupan para crear espacios agradables y sombreados que invitan al descanso y la contemplación.

Además de la propagación por semillas, la Albizia puede multiplicarse mediante técnicas vegetativas como los esquejes y los acodos, que permiten obtener nuevos ejemplares con características genéticas idénticas al árbol madre. Estas prácticas son especialmente útiles para conservar rasgos específicos o para acelerar la producción de plantas.

¿Cómo sembrar una Albizia?

La Albizia es una planta ideal para espacios abiertos. Su elegante follaje y su porte atractivo la hacen destacar en jardines, terrazas, parques, bosques y cualquier área despejada donde pueda lucir plenamente su belleza. Aunque es resistente al frío, se adapta mejor a climas templados. En zonas donde se presenten heladas, es recomendable cubrirla con plástico o materiales protectores para evitar daños en sus hojas y brotes.

Independientemente de que se cultive a pleno sol o en sombra parcial, el requisito más importante para la Albizia es un buen drenaje del suelo. No tolera el exceso de humedad, ya que el encharcamiento puede provocar pudrición en sus raíces. Según la estación del año, el riego debe realizarse de dos a cuatro veces por mes, ajustando la cantidad según las condiciones climáticas. Una vez que la planta alcanza su madurez, desarrolla un sistema radicular profundo y extenso que le permite aprovechar eficientemente el agua disponible, reduciendo la frecuencia de riego.

La Albizia es una especie bastante versátil y resistente, capaz de crecer en casi todos los tipos de suelos, incluso en aquellos cercanos al mar o con escasos nutrientes. Sin embargo, para un crecimiento óptimo, es preferible un suelo bien aireado y ligeramente ácido a neutro. En suelos muy pobres, se recomienda enriquecer la tierra con materia orgánica antes de la siembra para favorecer el desarrollo inicial.

Para sembrarla, se aconseja plantar las semillas o plántulas a una profundidad adecuada, asegurándose de que el área cuente con suficiente espacio para el desarrollo de su amplia copa y raíces. Además, es importante protegerla de vientos fuertes durante sus primeros meses, ya que aunque la Albizia es resistente, puede resultar afectada por condiciones extremas en su etapa juvenil.

Cuidados de la Albizia

Para fomentar un crecimiento saludable de la Albizia, es recomendable aplicar una dosis anual de estiércol libre de nitrógeno, ya que esto contribuye a fortalecer la planta sin promover un crecimiento excesivo y débil. Durante la fase de floración, se puede complementar esta nutrición con fertilizantes minerales específicos que aporten los nutrientes necesarios para potenciar la floración y el desarrollo general.

La poda no resulta estrictamente necesaria para la Albizia, pero sí es aconsejable realizar cortes moderados para darle una forma estética y eliminar ramas dañadas o enfermas. El momento ideal para podar es antes del inicio de la floración, asegurándose siempre de emplear herramientas limpias y esterilizadas para evitar la propagación de enfermedades y plagas.

Uno de los principales problemas fitosanitarios que afecta a la Albizia es la susceptibilidad a enfermedades causadas por el exceso de riego, lo cual puede favorecer la aparición de hongos y pudriciones radiculares. Además, esta especie es vulnerable al ataque de un insecto conocido como Psilla, que inverna en la planta y se alimenta de su savia. Este insecto provoca defoliación y la contaminación del follaje, afectando la salud general del árbol.

En caso de detectar la presencia de Psilla, se recomienda aplicar un tratamiento fitosanitario que incluya primero la desinfección de la planta con productos que contengan ácidos grasos, los cuales ayudan a eliminar huevos y larvas. Posteriormente, se debe utilizar insecticidas específicos para controlar la población adulta y evitar su reproducción. Es importante realizar un seguimiento continuo para prevenir futuras infestaciones.

Para mantener la Albizia en óptimas condiciones, es fundamental controlar el riego, asegurándose de que el suelo drene bien y evitar encharcamientos. También es beneficioso ubicarla en un lugar con buena exposición solar y protegerla de vientos fuertes, que pueden dañar sus delicadas ramas y flores.

Usos medicinales y beneficios para la salud

Diversas comunidades mayas utilizaban tanto la hoja como la corteza de la Albizia para el tratamiento de traumas y quemaduras, aplicándola en animales y seres humanos. Además, sus usos tradicionales incluyen la reducción de síntomas asociados a la gripe y la tos, la disminución del enrojecimiento cutáneo, la detención de hemorragias, el alivio de dolencias musculares, así como la mitigación de infecciones e inflamaciones. También se emplea para calmar afecciones respiratorias, y se le atribuye un efecto beneficioso en la regeneración y recuperación de los tejidos dañados.

Las preparaciones a base de Albizia son diversas. Comúnmente, la corteza se deja secar para luego procesarla en cápsulas o polvos. En la medicina tradicional china, esta corteza es conocida como la “Corteza de la felicidad”, debido a sus supuestos efectos sobre el estado de ánimo y la limpieza espiritual del corazón, promoviendo un bienestar emocional y mental integral.

Por su parte, las hojas secas suelen utilizarse para la elaboración de infusiones y cataplasmas, que se aplican tópicamente o se ingieren para aprovechar sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y expectorantes. Estas aplicaciones reflejan el valor ancestral y la versatilidad terapéutica de la Albizia en distintas tradiciones medicinales alrededor del mundo.

Alcornoque

El alcornoque es un árbol de gran importancia económica y ecológica, especialmente en la región mediterránea occidental. Su corteza gruesa y esponjosa es ampliamente utilizada para la fabricación de corchos, tapones, aislantes, aplicaciones navales y tejidos. Este árbol abunda en países como Marruecos, Argelia, Túnez, España, Portugal, Italia y Francia. Conocido también como chaparro o corco en algunas regiones, su nombre común es alcornoque.

Junto con los robles, encinas y castaños, el alcornoque pertenece a la familia de las fagáceas. Su denominación científica es Quercus suber L. Puede vivir hasta 500 años en estado natural, aunque su supervivencia está amenazada por diversos factores, especialmente en España, donde la regeneración es lenta debido a la actividad de pastoreo, incendios, la depreciación del mercado del corcho y el cambio climático.

Características de su hábitat

El alcornoque prospera en laderas y colinas de poca elevación, prefiriendo climas cálidos. Las heladas extremas pueden dañar sus hojas. Prefiere suelos silíceos, libres de rocas calizas, lo que facilita su oxigenación. La disponibilidad de agua es esencial; requiere unos 400 litros/m² al año, de los cuales al menos 100 litros/m² deben ser suministrados en verano a través de precipitaciones horizontales, rocío o acumulaciones subterráneas.

Distribución y conservación

A pesar de las amenazas, España sigue siendo uno de los territorios con mayor presencia de alcornoques, con aproximadamente 725 mil hectáreas, concentradas principalmente en Andalucía. El Parque Natural de Los Alcornocales es uno de los reservorios más impresionantes, abarcando 167,767 hectáreas en Málaga y Cádiz. Este parque no solo es un lugar para el disfrute, sino también para la conservación del alcornoque y la producción de corcho. Diversos estudios sugieren que el desarrollo de su corteza está relacionado con la evolución para protegerse del fuego.

Apariencia del alcornoque

La robustez es una de las principales características del alcornoque. En su juventud, se muestra regio y erguido, pero con el tiempo puede inclinarse. Su altura no sobrepasa los 20-25 metros. Destaca por su copa amplia y ramificaciones copiosas. Sus raíces son fuertes y pueden generar brotes propios. Las hojas son perennes, de 3 a 7 centímetros, ovaladas y de un verde penetrante en el haz.

Enfermedades y plagas

El alcornoque es susceptible a diversas enfermedades, especialmente por los descorches constantes. La Diplodia es un hongo que puede causar la muerte del árbol. El follaje puede ser afectado por la fumagina, causada por plagas como el pulgón, la cochinilla o la mosca blanca.

La floración y fruto del alcornoque

El alcornoque florece en primavera, aunque ocasionalmente lo hace en verano u otoño. Las flores masculinas son colgantes y amarillas, mientras que las femeninas son pedunculadas. El fruto del alcornoque, las bellotas, mide de 2 a 5 centímetros y empieza a desarrollarse cuando el árbol tiene de 10 a 12 años. Aunque son alargadas y vellosas, no son comestibles.

Propiedades del alcornoque

Además de la producción de corcho, el alcornoque se utiliza como alimento para el ganado. Tiene propiedades medicinales, principalmente debido a su efecto antiinflamatorio, que se atribuye al tanino presente en ramas, hojas y frutos. Se utiliza para tratar inflamaciones, infecciones bucales, úlceras y dolencias articulares. Para aprovechar sus beneficios, se recomienda preparar una infusión con una cucharada del fruto y una taza de agua, hirviendo y reposando antes de aplicar.

Doradilla

La doradilla es una planta medicinal que ha capturado el interés de diversas culturas a lo largo de la historia debido a sus propiedades terapéuticas. Originaria de Europa occidental y central, esta variedad de helecho crece principalmente en las grietas de rocas calcáreas. Su uso medicinal se remonta a la antigüedad, cuando ya era conocida por sus beneficios como diurético y antitusivo. La doradilla, cuyo nombre científico es Ceterach officinarum, pertenece a la familia de las Aspleniceae.

Descripción y características de la doradilla

La doradilla es fácilmente identificable debido a su similitud con otros helechos. Posee un rizoma corto y cespitoso, cubierto de páleas lanceoladas de color castaño oscuro o negro con márgenes ciliados. Las frondes, que emergen de los rizomas, pueden alcanzar hasta 15 centímetros de longitud y suelen agruparse en pecíolos verdes, más cortos que la lámina.

La lámina de la doradilla mide entre 4 y 12 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, con una forma lanceolada. El haz de la lámina es verde oscuro y glabro, mientras que el envés es mate y densamente cubierto de páleas plateadas, algunas glandulosas. Presenta entre 6 y 15 pares de pinnas dispuestas de forma alterna, con ápices redondeados y márgenes enteros o crenados. Los esporangios están situados en el envés de la fronde, en soros lineares, y producen esporas pardas ovoideas.

Propiedades medicinales y aplicaciones de la doradilla

La doradilla es valorada en la herbolaria por sus principios activos, que incluyen taninos, ácidos orgánicos y mucílagos. Estos componentes le confieren propiedades diuréticas, coleréticas, hipotensivas, hipoviscosizantes, tónicas y antitusivas. Además, se recomienda su uso para aumentar la diuresis en afecciones genitourinarias como cistitis, ureteritis y uretritis, así como en casos de oliguria, urolitiasis, hiperazotemia, hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas y sobrepeso con retención de líquidos.

La doradilla también se utiliza en la prevención de la arteriosclerosis, disquinesias biliares, bronquitis, gripes y resfriados. Las partes de la planta que se utilizan con fines medicinales son las frondes, las cuales se preparan en forma de infusión.

Uso en medicina tradicional

En la medicina tradicional, la doradilla es utilizada para aliviar los síntomas en mujeres en estado de parto, ayudándolas a reducir el consumo de medicamentos. Para estos fines, las hojas secas o frescas se hierven durante unos 5 minutos, y la infusión resultante se puede beber o emplear en baños.

En casos de bronquitis, tos, catarros, problemas renales y períodos de convalecencia, la doradilla contribuye a mejorar las condiciones generales del organismo y a combatir la fatiga asociada a estos estados. Se recomienda preparar un cocimiento con 30 gramos de doradilla por cada litro de agua, hirviendo el agua durante 20 minutos, dejándola reposar 10 minutos y filtrándola. Para aprovechar sus propiedades como tónico pectoral y remedio para la tos, se sugiere consumir el cocimiento caliente, con limón y un endulzante natural.

Hábitat y distribución de la doradilla

La doradilla se encuentra en zonas umbrosas, grietas de muros y roquedos en rocas básicas, desde el nivel del mar hasta los 2700 metros de altitud. Es una especie típica de Europa occidental y central, extendiéndose por la región mediterránea hasta Asia en su zona templada.

Forma parte de comunidades vegetales de la clase Asplenietea trichomanis, caracterizadas por su escaso recubrimiento y compuestas por hemicriptófitos, geófitos y caméfitos que crecen en fisuras de peñascos, cantiles o muros secos. Entre las plantas características de estas comunidades se encuentran Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Ceterach officinarum, Phagnalon saxatile y Sedum dasyphyllum.

Pingüica

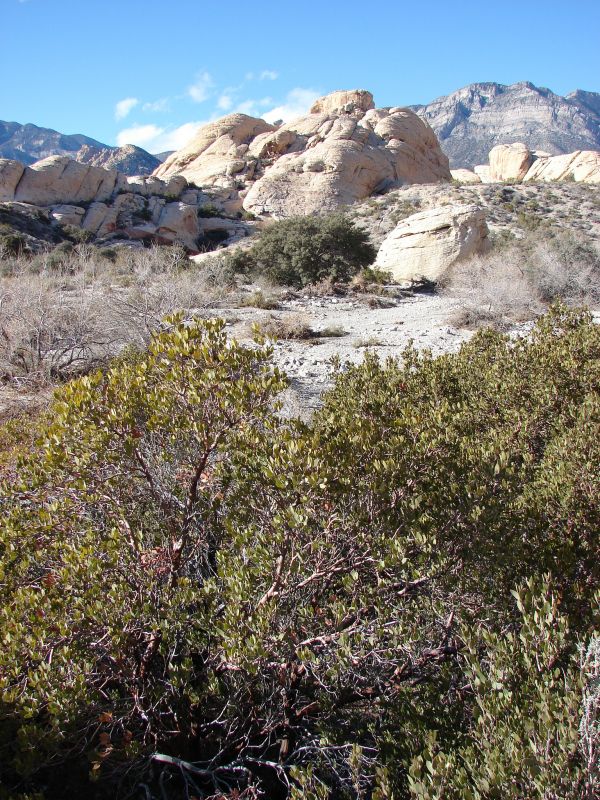

La pingüica, conocida científicamente como Arctostaphylos pungens y perteneciente a la familia Ericaceae, es un arbusto significativo en el ecosistema del sur de Estados Unidos y en casi todo México. En México, se le conoce comúnmente como «manzanita» debido a sus frutos pequeños y redondos que recuerdan a una manzana. Esta planta no solo es vital en su hábitat natural, sirviendo como alimento para diversas especies animales, sino que también es apreciada en la gastronomía local para la elaboración de mermeladas. A lo largo de los años, ha captado la atención por sus usos y propiedades medicinales, especialmente en la medicina tradicional mexicana.

Características de la pingüica

El arbusto de pingüica se caracteriza por sus tallos erectos que pueden alcanzar una altura de entre 1 y 3 metros. Su corteza rojiza y lisa es distintiva, al igual que sus ramas cortas de las que brotan hojas coriáceas, de un verde brillante y forma ovalada o lanceolada. Estas hojas pueden medir hasta 4 centímetros de largo, y las nuevas presentan una apariencia lanosa, un rasgo curioso de la planta.

Las inflorescencias de la pingüica consisten en racimos esféricos formados por numerosas flores. Su fruto, una drupa globosa y lisa de entre 5 y 8 milímetros, es carnoso y comestible. El proceso de maduración del fruto comienza al final de la primavera o a finales del verano, pasando de un color amarillo a un tono café rojizo. Los frutos permanecen en la planta durante uno o dos meses.

La pingüica prospera en suelos secos, poco profundos y ricos en grava y arena, con un pH ácido. Para maximizar la absorción de nutrientes y agua, esta planta establece relaciones simbióticas con hongos del suelo. En áreas afectadas por incendios forestales, las semillas de pingüica requieren escarificación para germinar, lo que demuestra su adaptación a estos ambientes.

Usos y propiedades de la pingüica

La pingüica desempeña un papel crucial en el ecosistema al servir como alimento para muchas especies silvestres. En México, los frutos se recolectan para hacer mermeladas, una tradición que data de antes de la llegada de los conquistadores. No obstante, la falta de un cultivo sistematizado ha limitado los estudios exhaustivos sobre sus propiedades.

En la medicina popular mexicana, la pingüica es valorada por sus propiedades diuréticas. Se recomienda su uso en infusiones a partir de sus raíces, hojas o frutos para aliviar síntomas de enfermedades renales. Además, es utilizada para tratar diarreas, reumatismo, hidropesía e inflamaciones.

Importancia ecológica de la pingüica

La pingüica juega un papel esencial en la restauración de suelos erosionados y en la alimentación de la fauna silvestre. Naturalmente, prospera en terrenos pedregosos donde contribuye a la formación de suelo fértil, facilitando el establecimiento de otras especies. En California, se ha observado que arbustos como la pingüica actúan como nodrizas para especies arbóreas como Juniperus sp. y Pinus monophylla, mejorando el suelo y el microclima.

Como especie clave en la gestión de áreas forestales, su capacidad para responder a incendios y restaurar áreas degradadas es notable. Su estrategia ecológica incluye la producción abundante de frutos, dispersión por mamíferos y aves, y germinación dependiente del fuego. Sin embargo, su propensión a intensificar incendios puede desplazar otras especies si no se gestiona adecuadamente.

Conservación y manejo de la pingüica

La gestión de áreas de transición, que utiliza el fuego para promover el crecimiento de pastos, podría aumentar la densidad de pingüica. Su reemplazo en ausencia de fuego puede tardar hasta 50 años, por lo que las prácticas de extracción mecánica podrían ser necesarias para su sustitución. Dada su importancia ecológica, es fundamental desarrollar sistemas de manejo para conservar esta especie valiosa, que no solo es crucial para la supervivencia de varias especies de vida silvestre, sino también para la generación de sustrato en suelos escasos.

Tepezcohuite

Tepezcohuite, conocido científicamente como Mimosa tenuiflora, es una planta que ha captado la atención por sus propiedades medicinales y usos tradicionales. Este arbusto espinoso ha sido empleado desde tiempos prehispánicos por los mayas, quienes lo utilizaban para tratar diversos trastornos cutáneos. En la actualidad, el tepezcohuite ha resurgido en la industria cosmética y farmacéutica, siendo apodado el «árbol de la piel» debido a su eficacia en la cicatrización y regeneración dérmica. Sin embargo, es importante considerar sus efectos alucinógenos, que han sido comparados con los del LSD.

Descripción del tepezcohuite y sus características

El tepezcohuite es un arbusto espinoso que puede alcanzar hasta 8 metros de altura. Sus hojas son alternas y están compuestas de 6 a 9 pares de pinnas, cada una formada por 20 a 40 hojuelas linear oblongas y ligeramente viscosas. Las flores son pequeñas y blancas, dispuestas en densas espigas que pueden medir entre 5 y 8 centímetros de largo. La planta produce vainas oblongas de unos 7 centímetros de ancho y semillas casi ovoides, morenas u oliváceas, que tienen un brillo distintivo y miden de 3 a 5 centímetros de largo.

Hábitat y distribución del tepezcohuite

El tepezcohuite prospera en climas cálidos y húmedos, especialmente en pastizales y matorrales espinosos. Se encuentra principalmente en las partes secas de zonas cálidas y húmedas, integrándose en las selvas bajas espinosas. Esta planta se distribuye desde Brasil hasta el norte de México, con una población abundante en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y el sur de Chiapas. En algunas regiones de México, se considera una maleza difícil de erradicar debido a su capacidad para invadir cultivos de maíz y áreas agrícolas abandonadas.

Usos farmacológicos y cosméticos del tepezcohuite

Las propiedades cicatrizantes de la corteza del tepezcohuite han sido objeto de múltiples estudios científicos. La actividad biológica se debe principalmente a su contenido de taninos y saponinas. Los ensayos clínicos han demostrado la eficacia de los extractos de corteza de Mimosa tenuiflora en el tratamiento de úlceras venosas de la pierna.

La comercialización de extractos de tepezcohuite ha requerido el desarrollo de métodos de control de calidad para asegurar la autenticidad de la materia prima. Los estudios químicos han identificado los taninos como el componente principal de la corteza, representando un 16% de su composición. El polvo de tepezcohuite se utiliza para tratar problemas estomacales e intestinales, así como para elaborar cataplasmas para afecciones cutáneas. Un uso popular es el tratamiento de granos y heridas, mediante un enjuague casero realizado al hervir la cáscara y enfriar el líquido resultante.

Efectos alucinógenos del tepezcohuite

Investigaciones recientes han detectado la presencia de N, N-Dimetriltriptamina (N, N-DMT) en el tepezcohuite, un compuesto que, en presencia de inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), puede producir efectos psicoactivos similares al LSD. Históricamente, los chamanes combinaban el N, N-DMT con plantas que contenían IMAO para preparar una bebida utilizada en rituales, conocida como Ayahuasca.

Innovaciones recientes en el uso del tepezcohuite

En los últimos años, el tepezcohuite ha cobrado relevancia en la industria cosmética gracias a sus propiedades regenerativas y antiinflamatorias. Estudios recientes han explorado su aplicabilidad en productos para el cuidado de la piel, como cremas antiarrugas y tratamientos para cicatrices. Además, se están investigando sus posibles beneficios en el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas, aprovechando su capacidad para modular la respuesta inmunitaria.

La creciente demanda de productos naturales ha impulsado investigaciones adicionales sobre el tepezcohuite, enfocándose en su sostenibilidad y en la optimización de los procesos de extracción de sus componentes activos, maximizando así sus beneficios terapéuticos y cosméticos.