Julio 2017 14

Boletus Edulis

La seta comestible conocida popularmente como hongo blanco, hongo pambazo, seta calabaza o simplemente calabaza, recibe en latín el nombre de Boletus edulis. Esta especie se encuentra comúnmente en bosques de pinos, donde forma una relación micorrízica con las raíces de los árboles, beneficiando a ambos organismos. Una de sus características más distintivas es su tamaño, ya que puede alcanzar dimensiones notables, con sombreros que varían entre 7 y 20 centímetros de diámetro y bases robustas. En algunas regiones, se han encontrado ejemplares excepcionales que pesan hasta 2 kilogramos, lo que refleja su capacidad para desarrollarse en condiciones óptimas.

Zaragatona

La zaragatona, cuyo nombre científico es Plantago psyllium, es una planta herbácea caducifolia perteneciente a la extensa familia Plantaginaceae, que también incluye especies como el llantén menor y el llantén mayor. Esta planta, considerada una maleza en muchas regiones, crece de forma silvestre en diversas partes del mundo, adaptándose a distintos tipos de suelo y climas. Presenta un tallo erecto y ramificado, con hojas lineales y alargadas que contribuyen a su identificación.

Sus flores, de color verde opaco, se agrupan en espigas compactas que dan lugar a pequeñas semillas pardas. Estas semillas poseen una característica notable: al entrar en contacto con el agua, pueden aumentar su tamaño hasta cuatro veces, formando un gel mucilaginoso. Esta propiedad ha sido aprovechada durante siglos en distintos ámbitos, especialmente en la medicina tradicional y la nutrición.

Se cree que las semillas de zaragatona se dispersaron ampliamente durante la época de la colonización del Nuevo Mundo, facilitando su cultivo y uso en diversas culturas. A lo largo de la historia, han sido valoradas por sus beneficios para la salud, particularmente en el tratamiento de problemas digestivos como el estreñimiento, debido a su alto contenido de fibra soluble que favorece el tránsito intestinal y ayuda a regular los niveles de colesterol y glucosa en sangre.

Además de sus aplicaciones medicinales, la zaragatona también se utiliza en la industria alimentaria como un agente espesante natural y en la producción de suplementos dietéticos. Su capacidad para formar un gel espeso al hidratarse la convierte en un componente útil en productos para el control de peso y para mejorar la sensación de saciedad.

Biodiversity Heritage Library (licencia)Principios activos de la zaragatona

Los beneficios terapéuticos de la zaragatona se deben a diversos principios activos presentes principalmente en sus semillas. Entre los más destacados se encuentran:

- Mucílagos: Son fibras solubles y viscosas que constituyen entre el 12% y el 15% de la composición de la semilla de zaragatona. Estas fibras tienen la capacidad de absorber agua, lo que les confiere propiedades laxantes al facilitar el tránsito intestinal y promover la formación de heces más blandas. Además, los mucílagos actúan como agentes tonificantes y protectores de las vías respiratorias, ayudando a aliviar irritaciones y tos.

- Fitosteroles: Son compuestos vegetales que contribuyen a reducir la absorción de colesterol en el intestino, favoreciendo así la salud cardiovascular. En la zaragatona, los fitosteroles predominantes son el beta-sitosterol, el estigmasterol y el campesterol, cada uno con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que complementan sus beneficios.

- Aucubina: Se trata de un glucósido iridoide con reconocidas propiedades hepatoprotectoras. La aucubina ayuda a proteger el hígado frente a daños causados por toxinas y puede contribuir a mejorar la función hepática.

- Alcaloides: La zaragatona contiene varios alcaloides, entre ellos la indicaína, la colina, la noscapina, la indicamina y la plantagonilala. Estos compuestos poseen diversas actividades farmacológicas, como efectos analgésicos, antiinflamatorios y antitusivos, que potencian las propiedades medicinales de la planta.

Es importante destacar que la combinación de estos principios activos convierte a la zaragatona en un recurso natural valioso para el tratamiento de trastornos digestivos, respiratorios y metabólicos, respaldando su uso tradicional y su interés en la fitoterapia moderna.

Propiedades de la zaragatona

Las semillas de zaragatona poseen múltiples beneficios para la salud, especialmente en la regulación de las funciones estomacales e intestinales. Su eficacia como laxante natural se debe a los principios activos presentes en su composición, que favorecen el tránsito intestinal de manera suave y efectiva.

Además, la zaragatona tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de líquido, lo cual, combinado con la alta viscosidad de su fibra soluble, ayuda a prevenir cólicos e inflamaciones intestinales que a menudo se asocian con otros tipos de laxantes más agresivos. Esta característica la convierte en una opción segura y bien tolerada para personas con sensibilidad digestiva.

Otro beneficio importante es su efecto saciante, que contribuye a controlar el apetito y puede ser un complemento útil en programas de pérdida de peso. Por esta razón, la zaragatona se ha integrado frecuentemente en dietas adelgazantes y planes nutricionales orientados al control del peso corporal.

Adicionalmente, la zaragatona tiene un efecto tonificante sobre el sistema respiratorio, lo cual resulta beneficioso para personas que padecen asma u otras afecciones pulmonares, ya que ayuda a mejorar la función respiratoria y aliviar síntomas asociados.

Entre sus propiedades también destacan la capacidad para reducir los niveles de colesterol en sangre y proteger la función hepática. Sin embargo, es importante señalar que, aunque la zaragatona puede ser un complemento útil en la mejora de estos parámetros, no debe considerarse un sustituto de tratamientos farmacológicos prescritos por profesionales de la salud, dado que su eficacia no es comparable en intensidad ni alcance.

Para qué sirve la zaragatona

La zaragatona se emplea principalmente para aliviar el estreñimiento crónico, facilitando el tránsito intestinal y ablandando las heces. Esto resulta especialmente beneficioso en casos donde existen hemorroides o fisuras anales, ya que reduce el esfuerzo durante la defecación y ayuda a prevenir la irritación y el dolor.

Además, la zaragatona es un complemento útil para acelerar la recuperación postoperatoria en cirugías del recto, contribuyendo a mantener una correcta función intestinal y evitando complicaciones relacionadas con el estreñimiento.

Por otro lado, se ha demostrado que la zaragatona puede ser eficaz en el manejo de trastornos como la diarrea, la disentería y el síndrome de intestino irritable, ayudando a regular la consistencia de las heces y a mejorar la salud digestiva en general.

También posee beneficios cardiovasculares, ya que su consumo regular puede contribuir a reducir los niveles de colesterol LDL en sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Asimismo, algunos estudios sugieren que la zaragatona puede ayudar a reducir ciertos factores de riesgo asociados con el desarrollo de algunos tipos de cáncer, gracias a su contenido de fibra soluble y sus propiedades antioxidantes.

Es fundamental destacar que la zaragatona no debe confundirse con otras variedades de psyllium, como la ispágula, ya que esta última puede provocar molestias estomacales en algunas personas debido a diferencias en su composición y efectos digestivos.

Ingesta de la zaragatona

Una forma común de consumir la zaragatona es remojar una cucharada de sus semillas en agua, cubriéndolas con aproximadamente dos dedos de líquido, durante toda la noche. Al día siguiente, la mezcla puede incorporarse al yogur o consumirse directamente con agua. Aunque su aspecto puede resultar poco atractivo debido a su textura gelatinosa, su sabor es neutro y fácil de tolerar.

La consistencia mucilaginosa que adquiere la zaragatona al hidratarse es la responsable de sus efectos beneficiosos en el sistema digestivo, ya que ayuda a regular el tránsito intestinal y mejorar la digestión.

Algunas recomendaciones importantes para su ingesta son:

- La dosis recomendada para tratar el estreñimiento oscila entre 10 y 30 gramos diarios, distribuidos en varias tomas. Por cada 10 gramos de semillas, se debe mezclar con al menos 100 ml de agua y, posteriormente, beber otros 200 ml adicionales para asegurar una correcta hidratación y evitar obstrucciones.

- Es fundamental no masticar las semillas, ya que al quedar fragmentadas podrían alojarse en los riñones o vías urinarias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones o enfermedades.

- Se aconseja consumir la zaragatona entre 30 y 60 minutos después de las comidas para maximizar su efecto saciante y favorecer la correcta absorción de nutrientes.

Además, es importante señalar que, debido a su alto contenido en fibra soluble, la zaragatona puede también ayudar a controlar los niveles de colesterol y glucosa en sangre, lo que la convierte en un complemento útil para personas con problemas metabólicos o que buscan mejorar su salud cardiovascular. Sin embargo, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de iniciar su consumo habitual.

Seguridad en el uso de la zaragatona

La zaragatona es considerada segura para el consumo siempre que se ingiera acompañada de una cantidad adecuada de agua, lo cual facilita su paso a través del sistema digestivo y previene posibles obstrucciones. Los efectos secundarios asociados suelen ser leves y temporales, manifestándose principalmente como gases, inflamación abdominal y sensación de hinchazón.

En casos poco frecuentes, algunas personas pueden presentar reacciones alérgicas. Los síntomas de estas reacciones incluyen goteo nasal, enrojecimiento ocular, erupciones cutáneas y, en situaciones más graves, episodios de asma. Es importante que quienes experimenten estos síntomas suspendan su uso y consulten a un profesional de la salud.

Además, estudios han sugerido que las semillas de zaragatona pueden contribuir a la disminución de los niveles de glucosa en sangre. Por esta razón, se recomienda que las personas con diabetes o que estén bajo tratamiento para controlar sus niveles de azúcar consulten a su médico antes de incorporar la zaragatona en su dieta, para evitar posibles interacciones o hipoglucemias.

Como medida general de precaución, se aconseja comenzar con dosis bajas para evaluar la tolerancia individual y aumentar gradualmente el consumo, siempre respetando las indicaciones específicas de uso. Asimismo, se recomienda evitar su uso prolongado sin supervisión médica, especialmente en personas con condiciones gastrointestinales preexistentes.

Advertencias y precauciones

Es fundamental tener en cuenta que consumir zaragatona con una cantidad insuficiente de agua puede representar un grave riesgo de asfixia. Debido a esta peligrosidad, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta que obliga a que los productos que contienen zaragatona incluyan una etiqueta con la siguiente advertencia: “ADVERTENCIA: Tomar este producto sin una cantidad adecuada de líquido puede causar que se hinche y bloquee la garganta o el esófago, lo que puede provocar asfixia. No tome este producto si tiene dificultad para tragar. Si experimenta dolor en el pecho, vómitos o dificultad para tragar o respirar después de consumirlo, busque atención médica inmediata”.

Además, se recomienda consumir únicamente las semillas de zaragatona que han sido procesadas y comercializadas en presentaciones médicas certificadas, disponibles en farmacias y tiendas naturistas. Esto se debe a que la planta contiene una sustancia potencialmente nefrotóxica, la cual puede causar daño renal si no es correctamente eliminada durante el proceso de depuración al que se someten estos productos. De esta manera, se minimizan los riesgos de toxicidad asociados.

En cuanto a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, su consumo sólo debe realizarse bajo estricta supervisión médica. En estos casos, es imprescindible respetar las recomendaciones sobre la cantidad de agua a ingerir junto con la zaragatona para evitar posibles complicaciones de salud tanto para la madre como para el bebé.

Autótrofos

Los organismos autótrofos son aquellos capaces de producir sus propios alimentos, lo que les permite no depender de otros seres vivos para subsistir. Transforman materia inorgánica simple, como dióxido de carbono y agua, en sustancias orgánicas complejas que constituyen su masa celular y son esenciales para el funcionamiento de su metabolismo.

Para llevar a cabo este proceso, los autótrofos utilizan dos principales fuentes de energía: la luz solar y las sustancias químicas. Los que emplean la luz solar realizan la fotosíntesis, un proceso mediante el cual convierten la energía lumínica en energía química almacenada en moléculas orgánicas. Por otro lado, algunos autótrofos, conocidos como quimiótrofos, obtienen la energía necesaria a partir de reacciones químicas que involucran compuestos inorgánicos, como el sulfuro de hidrógeno o el amoníaco.

Estos organismos se consideran la base de las cadenas tróficas y suelen denominarse productores, ya que constituyen el primer eslabón en la transferencia de energía dentro de los ecosistemas. Los autótrofos generan materia orgánica que sirve de alimento para los consumidores primarios, como los herbívoros, que a su vez son presa de los carnívoros. Así, no solo sostienen su propio desarrollo, sino que también mantienen la vida de numerosas especies heterótrofas, contribuyendo a la estabilidad y el equilibrio ecológico.

Ejemplos representativos de organismos autótrofos incluyen plantas, algas y ciertas bacterias fotosintéticas, así como bacterias quimiótrofas que habitan en ambientes extremos, como las fuentes hidrotermales. Su capacidad para transformar materia inorgánica en materia orgánica es fundamental para el ciclo de nutrientes y la producción primaria en diversos hábitats.

Origen y terminología de los autótrofos

El término autótrofo proviene del griego auto, que significa «por sí mismo», y trophe, que significa «nutrición». Esto refleja la capacidad de estos organismos para producir internamente su propio alimento utilizando sustancias inorgánicas del ambiente.

Tipos y clasificación de los autótrofos

Existen diferentes tipos de autótrofos según el proceso que utilizan para obtener energía:

- Fotoautótrofos: Utilizan la luz solar como fuente de energía para realizar la fotosíntesis. Ejemplos incluyen plantas, algas y cianobacterias.

- Quimioautótrofos: Obtienen energía a partir de reacciones químicas de sustancias inorgánicas, como la oxidación de compuestos de azufre o hierro. Estos organismos suelen encontrarse en ambientes extremos, como fuentes hidrotermales o suelos ricos en minerales.

Esta clasificación, basada en la fuente de energía, es fundamental para entender cómo los autótrofos contribuyen a los ciclos biogeoquímicos y a la producción primaria en diversos ecosistemas, desde los terrestres hasta los acuáticos.

Nutrición autótrofa

En los organismos autótrofos, el proceso de nutrición es considerablemente más sencillo que en los heterótrofos, que requieren siete fases para obtener energía y nutrientes. A diferencia de estos últimos, los autótrofos no necesitan consumir materia orgánica externa, ya que son capaces de sintetizar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, sin gasto energético significativo por parte de la célula.

El proceso inicia cuando moléculas simples como el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono atraviesan la membrana celular y llegan al citoplasma. Allí, mediante una serie de reacciones químicas especializadas, estas sustancias se transforman y generan la energía necesaria para la fabricación de biomoléculas y componentes celulares. Finalmente, los productos de desecho resultantes son eliminados del organismo. Para simplificar, la nutrición autótrofa puede resumirse en tres etapas fundamentales: el transporte a través de la membrana, el metabolismo celular y la excreción.

Un aspecto clave en la nutrición autótrofa es la fijación del carbono, que se lleva a cabo a través del ciclo de Calvin, un proceso metabólico esencial en la fotosíntesis. Para que esta fijación ocurra, los organismos autótrofos requieren dióxido de carbono (CO2), agua (H2O), clorofila —un pigmento verde característico de las plantas— y energía lumínica proveniente del sol. La clorofila captura la energía solar, que impulsa las reacciones químicas necesarias para convertir el CO2 y el agua en glucosa y oxígeno, sustancias vitales para el organismo y el ecosistema en general.

Se considera que los autótrofos fueron probablemente los primeros organismos en aparecer en la Tierra, ya que su capacidad para producir materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos sentó las bases para el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Aunque existen teorías alternativas, la evidencia científica apoya la idea de que estos organismos forman la base de casi todas las cadenas tróficas actuales, siendo los productores primarios más abundantes y esenciales para el equilibrio de los ecosistemas.

Ejemplos de organismos autótrofos

Entre los organismos autótrofos destacan diversas bacterias que realizan procesos bioquímicos esenciales para los ecosistemas. Por ejemplo, las bacterias incoloras del azufre utilizan el sulfuro de hidrógeno (H2S) presente en aguas residuales como fuente de energía. También se encuentran las bacterias nitrificantes, que transforman el amoníaco en nitratos, un proceso clave en el ciclo del nitrógeno. Asimismo, las bacterias del hierro oxidan compuestos ferrosos para convertirlos en compuestos férricos, contribuyendo al reciclaje de minerales en el medio ambiente.

Dentro de los organismos autótrofos fotosintéticos, las cianobacterias representan un grupo fundamental. Son los únicos procariotas capaces de realizar fotosíntesis oxigénica, utilizando el dióxido de carbono como fuente de carbono y liberando oxígeno como subproducto. Su presencia es crucial en ambientes acuáticos y terrestres, y también se les considera responsables de la oxigenación primitiva de la atmósfera terrestre.

Las algas rojas, o rodóficas, forman otro grupo importante de autótrofos. Aunque contienen clorofila, poseen pigmentos adicionales que les confieren colores característicos y les permiten habitar en profundidades mayores donde la luz solar es limitada. Estas algas pueden clasificarse tanto dentro del reino Protista como en grupos cercanos a las plantas, debido a sus características fotosintéticas y estructurales.

En ambientes terrestres, los autótrofos más comunes incluyen plantas como el césped, la hierba o pasto, que forman cubiertas densas en jardines, parques y canchas deportivas. Estos organismos realizan fotosíntesis, capturando la luz solar para producir su propio alimento y sostener comunidades biológicas diversas.

Además, muchas plantas conocidas como la margarita, la hortensia, el laurel, el roble albar y el perejil, son ejemplos de autótrofos terrestres. El perejil, por ejemplo, es una planta cultivada con fines culinarios y medicinales; aunque su altura promedio es de 15 centímetros, sus tallos pueden alcanzar hasta 60 centímetros o más. Por otro lado, las algas unicelulares como las diatomeas y las algas verde-amarillas del grupo Xanthophyceae también contribuyen significativamente a la producción primaria en ecosistemas acuáticos y marinos.

En resumen, los organismos autótrofos constituyen la base de la cadena alimentaria, ya que producen materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, sustentando así la vida de otros seres vivos en múltiples ecosistemas.

Rosa

Regalar flores es una expresión universal de afecto y aprecio, pero para transmitir el mensaje deseado, es fundamental elegir la flor adecuada. Entre todas las opciones, la rosa se destaca como la favorita indiscutible, pues simboliza el amor en todas sus formas y matices. Esta especie pertenece a la familia de las rosáceas, un grupo caracterizado por plantas espinosas y floridas que han acompañado a la humanidad durante milenios. Su origen se remonta al siglo XVI a.C. en la isla de Cnossos, Grecia, y curiosamente, la isla de Rodas debe su nombre precisamente a esta emblemática flor.

Bosque de coníferas

El estudio de los ecosistemas nos permite comprender las características particulares de las distintas regiones del planeta, abarcando aspectos como el clima, la fauna, la vegetación y las dinámicas ambientales. En esta ocasión, nos enfocaremos en el bosque de coníferas, un ecosistema caracterizado por la predominancia de árboles coníferos, que poseen hojas aciculares y suelen ser perennes.

Este tipo de bosques desempeña un papel fundamental tanto desde el punto de vista ecológico como económico. Ecológicamente, los bosques de coníferas actúan como importantes sumideros de carbono, contribuyendo a la regulación del clima global, además de proporcionar hábitats para numerosas especies de flora y fauna adaptadas a estas condiciones. Desde el ámbito económico, son una fuente principal de madera utilizada en múltiples industrias, como la construcción, la fabricación de papel y productos derivados de la celulosa, lo que los convierte en recursos renovables imprescindibles para la sociedad.

Asimismo, los bosques de coníferas se encuentran mayormente en regiones templadas y boreales, adaptándose a climas fríos y suelos pobres, donde otras formaciones vegetales tienen dificultades para prosperar. Ejemplos representativos incluyen los vastos bosques taiga que se extienden por Siberia, Canadá y Escandinavia, así como las coníferas de montaña en la cordillera de los Andes o los bosques de pino de América del Norte.

Características generales del bosque de coníferas

Existen cuatro tipos principales de bosques de coníferas, cada uno con características bien definidas que justifican su diferenciación: el bosque boreal, el bosque templado de coníferas, el bosque subtropical de coníferas y el bosque subalpino.

Estos bosques comparten varias características comunes. En primer lugar, presentan una marcada estacionalidad, con inviernos fríos y veranos relativamente cálidos, lo que influye en la composición y adaptación de su vegetación. Predominan las coníferas, árboles perennes con hojas aciculares que les permiten conservar agua y resistir las bajas temperaturas. Además de estas coníferas, es habitual encontrar arbustos pequeños, hierbas, musgos y líquenes, que prosperan en un suelo ácido, rico en materia orgánica en descomposición, formando una capa significativa de humus y manteniendo una abundante presencia de hongos que contribuyen a los procesos de descomposición y reciclaje de nutrientes.

El bosque de coníferas está mayoritariamente presente en el hemisferio norte, donde el bosque boreal, también conocido como taiga, ocupa extensas áreas que se extienden desde Norteamérica hasta Eurasia, siendo el ecosistema terrestre continuo más grande del planeta.

El régimen de precipitaciones varía según el tipo de bosque de coníferas. En general, las lluvias oscilan entre 300 y 900 milímetros anuales. Sin embargo, en el bosque templado de coníferas, las precipitaciones pueden alcanzar hasta 2.000 milímetros al año, favoreciendo un mayor desarrollo vegetal y una diversidad más amplia.

Estos bosques son emblemáticos de los climas fríos y templados. Entre las especies más representativas se encuentran los abetos, pinos y piceas, que dominan gran parte de estas formaciones. En las zonas de clima templado, también es común encontrar especies como las secuoyas, cipreses y cedros, árboles que pueden alcanzar grandes alturas y desempeñan un papel fundamental en el equilibrio ecológico y la economía forestal de estas regiones.

Bosque boreal o taiga

También conocido como Taiga, este ecosistema representa la mayor masa forestal continua del planeta, extendiéndose por vastas regiones del hemisferio norte. Su importancia ecológica radica en su capacidad para almacenar grandes cantidades de carbono y albergar una biodiversidad adaptada a condiciones extremas.

Este tipo de bosque se caracteriza por una marcada amplitud térmica entre estaciones, con temperaturas medias que pueden alcanzar los 19°C en verano y descender hasta -30°C en invierno. Las precipitaciones anuales son relativamente bajas, generalmente no superando los 450 milímetros, y la temporada de crecimiento vegetal es corta, abarcando aproximadamente un tercio del año debido a las largas y severas condiciones invernales.

El bosque boreal se encuentra predominantemente en la región europea de Rusia, Siberia, el norte de Europa, así como en el norte de Canadá, Alaska y alrededor de la Bahía de Hudson. Estas áreas comparten características climáticas y edáficas que favorecen el desarrollo de este ecosistema particular.

La flora del bosque boreal está dominada por coníferas de gran tamaño, muchas de las cuales superan los 40 metros de altura. Estas especies presentan una copa piramidal, una adaptación que facilita el deslizamiento de la nieve y evita su acumulación excesiva sobre las ramas, reduciendo el riesgo de rotura. Las hojas son perennes, en forma de aguja, lo que les permite conservar agua y resistir las bajas temperaturas durante el invierno.

Entre las especies más representativas se encuentran la pícea (Picea spp.), el pino (Pinus spp.), el alerce (Larix spp.) y el abeto (Abies spp.). El sotobosque, aunque presenta una diversidad limitada debido a las condiciones climáticas restrictivas, está dominado por musgos, líquenes y algunos helechos, que cumplen un papel fundamental en la conservación del suelo y el ciclo de nutrientes.

Además de su importancia ecológica, el bosque boreal es esencial para las comunidades indígenas y locales que dependen de sus recursos para la caza, pesca y recolección. La conservación de este ecosistema es crucial frente a amenazas como la deforestación, el cambio climático y la explotación industrial.

Bosque templado de coníferas: flora y distribución

El bosque templado de coníferas es un bioma característico de regiones con climas templados, donde predominan veranos cálidos e inviernos fríos, acompañados de precipitaciones suficientes para sostener una vegetación dominada principalmente por coníferas y otras gimnospermas. Este tipo de bosque se distingue por su adaptabilidad a condiciones climáticas variables y su importancia ecológica como hábitat de numerosas especies.

Desde un punto de vista geográfico, estos bosques se encuentran distribuidos en diversas regiones del mundo. En América del Norte, son comunes en el noroeste de los Estados Unidos, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico. En Sudamérica, destacan en el sur de Chile y el suroeste de Argentina, donde forman ecosistemas exuberantes y de gran biodiversidad. Además, Nueva Zelanda y Tasmania albergan bosques templados de coníferas extensos y bien conservados. En Europa, se localizan principalmente en el noroeste, así como en la región del Cáucaso. En Asia, el sur de Japón presenta también este tipo de formaciones forestales.

La flora característica de estos bosques está compuesta por especies emblemáticas como cipreses, cedros, pinos, secuoyas, abetos, enebros y sabinas. Estas coníferas, adaptadas a suelos ácidos y condiciones variables, constituyen la capa arbórea dominante. En el sotobosque, la vegetación es diversa y se compone de plantas herbáceas, arbustos y helechos, que contribuyen a la complejidad ecológica y al equilibrio del ecosistema.

En algunos bosques templados de coníferas, especialmente aquellos situados en zonas con alta humedad, se registran niveles excepcionales de biomasa, convirtiéndolos en algunos de los ecosistemas más productivos del planeta. Un ejemplo destacado son las secuoyas gigantes y las secuoyas rojas, que pueden alcanzar alturas y volúmenes impresionantes, junto con los abetos de Douglas, que también son árboles de gran tamaño y longevidad. Estas formaciones forestales no solo son vitales para la conservación de la biodiversidad, sino que también juegan un papel crucial en la regulación del clima y en la captura de carbono.

Bosque subtropical de coníferas y bosque subalpino

El bosque subtropical de coníferas es una variante del bioma forestal de coníferas que se encuentra principalmente en regiones con climas subtropicales, tanto en zonas altas como bajas. Este tipo de bosque se caracteriza por presentar una estación seca prolongada dentro de un ambiente semi-húmedo, lo que influye directamente en la composición y adaptación de su vegetación.

La vegetación predominante en estos bosques está conformada por diversas especies de pinos, que se alternan con árboles y plantas de hojas anchas, formando lo que se conoce como bosques mixtos. Esta combinación crea ecosistemas ricos en biodiversidad, donde las coníferas y las plantas frondosas coexisten y se complementan.

Los bosques subtropicales de coníferas son característicos de regiones como las sierras de México, donde destacan especies como el pino ayacahuite (Pinus ayacahuite), así como los bosques de araucarias en Brasil, famosos por la araucaria angustifolia, una conífera emblemática de la zona. En América Central, estos bosques también se manifiestan en distintas áreas montañosas con una gran diversidad de pinos adaptados a las condiciones locales.

Fuera del continente americano, este tipo de bosque se encuentra en regiones como Birmania, Sumatra y la isla de Luzón en Filipinas, donde las especies de pinos han desarrollado adaptaciones específicas para sobrevivir a las condiciones subtropicales. Estas adaptaciones incluyen resistencia a períodos prolongados de sequía y a las variaciones térmicas propias de la estación seca.

Además, dentro de la clasificación de los bosques de coníferas, es importante considerar el bosque subalpino, que se caracteriza por la predominancia de diversas especies de coníferas adaptadas a altitudes elevadas y condiciones climáticas más extremas. Este tipo de bosque, aunque se encuentra en zonas más frías y a mayor altitud, comparte con los bosques subtropicales la dominancia de coníferas, lo que resalta la importancia ecológica y adaptativa de estas especies en diferentes contextos climáticos.

Tala de árboles

Los árboles constituyen uno de los recursos naturales más valiosos e indispensables para la vida en el planeta. Su cuidado y protección deben ser responsabilidad de toda la sociedad, sin embargo, cada día se enfrentan a la amenaza de la tala indiscriminada, una práctica que pone en riesgo la integridad de numerosos ecosistemas. La tala de árboles es el proceso mediante el cual se corta y se retira la madera de los árboles, lo que conduce a la deforestación y, en consecuencia, a graves daños ambientales y a la pérdida de biodiversidad. Los árboles no solo proporcionan oxígeno esencial para la vida humana, sino que también regulan el clima, conservan el suelo y albergan una gran variedad de especies.

La tala de árboles, especialmente cuando es descontrolada y sin criterios sostenibles, conduce a la destrucción masiva de bosques, una problemática que representa una de las mayores amenazas ambientales a nivel global. La pérdida de estos ecosistemas afecta la “salud” del planeta, generando desequilibrios que impactan tanto a nivel local como mundial. A pesar de los esfuerzos y políticas implementadas para reducir la deforestación, los resultados han sido limitados y la tendencia negativa persiste en muchas regiones.

Las consecuencias de la tala indiscriminada son profundas y a menudo irreversibles: pérdida de hábitats, disminución de la biodiversidad, alteraciones en el ciclo del agua, aumento de la erosión del suelo, y contribución significativa al cambio climático debido a la liberación de carbono almacenado en la biomasa forestal. Además, la desaparición de los bosques afecta directamente a comunidades indígenas y rurales que dependen de ellos para su sustento y cultura.

Es fundamental ampliar la perspectiva y hablar no solo de la tala de árboles en sí, sino del impacto que esta actividad tiene sobre los bosques y los ecosistemas en su conjunto. La tala sin control representa un atentado ecológico que trasciende fronteras y afecta a todo el planeta. A nivel mundial, se estima que más de 10 millones de hectáreas de bosques desaparecen cada año debido a esta práctica, lo que evidencia la urgencia de adoptar medidas más efectivas y sostenibles para su conservación.

Causas de la tala de árboles

La tala de árboles se lleva a cabo principalmente por la necesidad de obtener madera, un recurso fundamental para la fabricación de muebles, construcción de viviendas, infraestructuras como carreteras, así como para la elaboración de objetos utilitarios y decorativos. Además, la madera se utiliza ampliamente como leña o combustible, tanto en procesos industriales como en hogares.

Otra causa importante de la tala es la expansión de tierras para actividades agrícolas y ganaderas, ya que la creciente demanda de alimentos y productos derivados del ganado impulsa la deforestación para abrir nuevos espacios de cultivo y pastoreo.

Es importante señalar que, además de las actividades humanas, factores naturales como incendios forestales, plagas y enfermedades también contribuyen significativamente a la pérdida de árboles. Estos fenómenos pueden afectar grandes extensiones de bosque, provocando la muerte o debilitamiento de los árboles, lo que en algunos casos genera la necesidad de talar árboles secos o enfermos para prevenir la propagación del daño.

Finalmente, la tala puede ser resultado de políticas forestales o económicas que promueven la explotación de los recursos naturales, así como de prácticas ilegales que agravan el problema de la deforestación y afectan la biodiversidad y los ecosistemas.

Consecuencias de la tala de árboles

Es fundamental resaltar las consecuencias de la tala de árboles, ya que este problema impacta de manera directa e indirecta a todos los seres vivos. Entre las más comunes se encuentran la erosión del suelo, la ruptura de la cadena alimentaria en los ecosistemas, los cambios climáticos, la disminución de las precipitaciones y el aumento del efecto invernadero. Además, la pérdida de biodiversidad está estrechamente vinculada con la deforestación, afectando gravemente la estabilidad ecológica.

La tala de árboles implica la pérdida irreversible de ejemplares, lo cual se vuelve especialmente trágico cuando se trata de bosques centenarios o ecosistemas maduros. Esta práctica indiscriminada no solo destruye árboles, sino que también elimina grandes reservorios naturales de carbono, que desempeñan un papel crucial en la absorción del dióxido de carbono (CO2) y en la purificación del aire que respiramos.

Los bosques son conocidos como el «pulmón del planeta» porque generan oxígeno y mantienen la calidad del aire, además de ser el hábitat de una inmensa diversidad biológica. Su destrucción provoca la desaparición de numerosas especies, muchas de ellas en peligro de extinción, y afecta directamente a las comunidades locales que dependen de estos recursos para su subsistencia y bienestar.

Investigaciones recientes han demostrado que la tala de árboles influye significativamente en los patrones de lluvia, reduciendo la humedad atmosférica y contribuyendo a la aparición de fenómenos climáticos extremos, como sequías prolongadas o inundaciones repentinas. Asimismo, afecta la fertilidad del suelo, disminuye la capacidad de absorción de energía solar por parte de la vegetación y altera el equilibrio natural de las selvas y bosques.

En numerosos países, la tala ilegal está prohibida debido a sus graves consecuencias ambientales y sociales. Sin embargo, a pesar de las regulaciones y sanciones, esta práctica persiste, poniendo en riesgo la integridad del ecosistema y la salud del planeta a largo plazo. La concienciación, la aplicación efectiva de la ley y la promoción de prácticas sostenibles son esenciales para mitigar estos impactos y garantizar la conservación de los bosques para las futuras generaciones.

La tala de árboles en la actualidad

En los últimos 25 años, la tala de árboles en los bosques ha disminuido a la mitad. El porcentaje anual de pérdida de selvas debido a esta actividad pasó de un 0,18% en la década de los 90 a un 0,08% en los últimos cinco años. Esta reducción refleja el creciente compromiso de naciones y organismos ambientales que han mejorado sus prácticas forestales y ampliado significativamente las áreas protegidas.

Un caso particularmente notable es el de Europa, donde la superficie de bosques ha aumentado considerablemente. En 2016, la cobertura forestal europea era un tercio mayor que hace un siglo, demostrando que con políticas adecuadas es posible revertir la deforestación. De manera similar, Cuba ha experimentado un incremento de casi un 30% en su superficie boscosa en las últimas décadas, y Rusia ha ampliado sus áreas forestales desde 1961, lo que resalta la importancia de una gestión sostenible y planificada de los recursos naturales.

Sin embargo, la situación es distinta en los países en vías de desarrollo, donde los bosques continúan reduciéndose cada año debido a la expansión agrícola, la explotación maderera no regulada y la urbanización. En contraste, los países industrializados tienden a recuperar sus bosques, que a menudo se transforman en espacios de valor turístico y recreativo, promoviendo así una relación más sostenible con el medio ambiente.

En las naciones más desarrolladas, aunque la tala directa puede estar controlada, otros factores afectan la salud de los bosques. La lluvia ácida, provocada por emisiones contaminantes, representa una amenaza significativa para la conservación forestal. Para mitigar este problema, se han implementado regulaciones estrictas que limitan el uso de combustibles con altos niveles de azufre y fomentan tecnologías más limpias, contribuyendo a la protección de estos ecosistemas.

Además, la tala de árboles en la selva tropical húmeda ha recibido una mayor vigilancia internacional debido a su alta biodiversidad y papel crucial en la regulación climática global. No obstante, los bosques secos tropicales, menos visibles pero igualmente importantes, están siendo degradados rápidamente por la conversión a tierras agrícolas mediante técnicas que no siempre consideran la sostenibilidad a largo plazo.

Prácticas sostenibles y la importancia de la participación ciudadana

Como alternativa a la tala indiscriminada, se promueven prácticas de manejo forestal sostenible, que incluyen la reforestación, el aprovechamiento selectivo y la protección de áreas naturales clave. Estas estrategias buscan equilibrar las necesidades económicas con la conservación ambiental, garantizando que las generaciones futuras puedan beneficiarse de los servicios ecosistémicos que los bosques proveen.

Es fundamental que cada persona tome conciencia y participe activamente en la protección de los árboles. Involucrarse en campañas ambientalistas, apoyar políticas de conservación y promover prácticas responsables puede marcar la diferencia. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos minimizar la tala indiscriminada y preservar la vida en nuestro planeta para las generaciones futuras.

Estafiate

La Artemisia ludoviciana, comúnmente conocida como estafiate, es una planta con múltiples aplicaciones en la medicina natural tradicional. Se trata de un arbusto perenne que pertenece a la familia Asteraceae, un grupo botánico que comprende aproximadamente 23,000 especies distribuidas en alrededor de 1,600 géneros. Esta diversidad refleja la amplia adaptabilidad y utilidad de sus miembros en distintos ecosistemas y culturas.

La estafiate cuenta con una variedad de nombres populares que varían según la región y el uso cultural, entre los cuales destacan ajenjo del país, cola de zorrillo, hierba maestra, incienso verde y azumate de Puebla. Esta diversidad de denominaciones ilustra la importancia de la planta en distintas tradiciones locales, especialmente en México y partes del suroeste de Estados Unidos.

En su hábitat natural, la Artemisia ludoviciana se clasifica en tres subespecies principales: candicans, incompta y ludoviciana. Cada una presenta características específicas en cuanto a morfología y distribución geográfica, adaptándose a diferentes condiciones climáticas y de suelo. Por ejemplo, la subespecie candicans suele encontrarse en zonas más elevadas y áridas, mientras que incompta prospera en áreas más húmedas y bajas.

Además de su uso medicinal, la estafiate tiene aplicaciones en la cultura popular y en prácticas tradicionales como la limpieza espiritual, donde sus hojas se queman para purificar espacios y alejar energías negativas. Su aroma característico, similar al del ajenjo, se ha valorado también en la elaboración de productos aromáticos y en la gastronomía regional.

Matt Lavin (licencia)Características del Estafiate

El estafiate es una planta que crece de forma vertical, alcanzando hasta un metro de altura. Sus ramas presentan tonos grisáceos o blanquecinos, lo que le confiere un aspecto distintivo y atractivo. Las hojas del estafiate están divididas en tres segmentos, con un dorso cubierto de finos vellos que le dan una textura peluda y un brillo nacarado, mientras que su superficie superior exhibe un tono verdoso intenso. Esta combinación de colores y texturas hace que el estafiate destaque especialmente en jardines urbanos y espacios naturales.

La floración del estafiate comienza en verano y se extiende hasta el otoño. Sus flores, pequeñas y de un vibrante color amarillo, brotan en racimos y son conocidas por liberar una fragancia muy particular cuando se estrujan, un aroma que ha sido valorado tradicionalmente en diversas culturas por sus propiedades medicinales y aromáticas. Además, esta planta es resistente a condiciones áridas y es común encontrarla en regiones semidesérticas, donde contribuye a la biodiversidad local.

Clima idóneo y hábitat

El estafiate se desarrolla principalmente en suelos de Estados Unidos, México y Guatemala. Esta planta es adaptable a diversas condiciones climáticas, prosperando en ambientes tropicales, semitropicales, semiáridos y templados. Su capacidad de adaptación le permite crecer desde zonas con alta humedad hasta regiones con períodos prolongados de sequía.

Es común encontrar el estafiate tanto en jardines domésticos donde se cultiva por sus propiedades medicinales y aromáticas, como en áreas silvestres donde crece de manera natural. Suele prosperar en terrenos descuidados, bordes de caminos y áreas abiertas dentro de ecosistemas variados, incluyendo bosques caducifolios, perennifolios y espinosos. Además, es habitual en bosques de encino, pino y junípero, donde la combinación de sombra parcial y suelos bien drenados favorece su crecimiento.

La versatilidad del estafiate para adaptarse a diferentes tipos de suelo y climas lo convierte en una planta resistente y ampliamente distribuida, lo que facilita su recolección y cultivo en diversas regiones.

Cuidados y propagación

El estafiate es una planta de rápido crecimiento, por lo que se recomienda realizar un trasplante anual para asegurar su desarrollo óptimo. En cuanto a la poda, no requiere cuidados exhaustivos; basta con eliminar las hojas secas durante el mes de abril para mantener una apariencia compacta y saludable.

Prefiere suelos con un pH neutro o ligeramente ácido, con textura arenosa, ya que estas condiciones favorecen su crecimiento y floración. Además, es fundamental que el terreno cuente con un buen drenaje para evitar el encharcamiento, ya que el exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces y comprometer la salud del arbusto.

En cuanto al riego, el estafiate no es una planta exigente. Generalmente, basta con suministrar agua una vez por semana para mantenerla en buen estado. Sin embargo, es importante ajustar la frecuencia y cantidad de riego según factores ambientales como la humedad relativa, las temperaturas y la exposición solar. En climas más secos o durante temporadas calurosas, puede requerir un riego más frecuente para evitar el estrés hídrico.

Finalmente, para estimular una floración abundante y vigorosa, se recomienda situar la planta en lugares con buena exposición solar, preferentemente a pleno sol o con sombra parcial durante las horas más intensas del día.

La propagación más efectiva del estafiate se realiza mediante el uso de sus raíces. Esta planta puede sembrarse en áreas que reciban luz solar directa durante gran parte del día o en zonas con sombra parcial, ya que tiene la capacidad de sobrevivir y desarrollarse en ambas condiciones ambientales.

Matt Lavin (licencia)Es fundamental considerar que el estafiate es una especie invasiva, lo que significa que puede competir y afectar el crecimiento de arbustos y otras plantas cercanas. Por esta razón, se recomienda mantenerlo separado del resto de la vegetación para evitar interferencias en el desarrollo de otras especies.

Una característica notable del estafiate es su alta resistencia a plagas, lo que facilita su cultivo y reduce la necesidad de tratamientos constantes. Sin embargo, esta planta es vulnerable a enfermedades fúngicas, por lo que es esencial estar atentos a signos de infección para intervenir a tiempo.

Con la llegada de la primavera, los riesgos de infestación fúngica aumentan considerablemente debido a las fluctuaciones de temperatura y la mayor humedad ambiental. Para proteger al estafiate, se recomienda aplicar fungicidas de manera preventiva o al primer indicio de infección, garantizando así su salud y vigor.

Además, el estafiate tiene un valor cultural y medicinal significativo en diversas regiones de México, donde se utiliza tradicionalmente para tratar afecciones digestivas y respiratorias, lo que añade un interés adicional para su cultivo y conservación.

Propiedades medicinales y beneficios

En la tradición mexicana, el estafiate ha sido considerado una planta sagrada y de origen divino, debido a su amplia gama de propiedades curativas. Desde tiempos ancestrales, su uso ha sido valorado para tratar diversas dolencias, lo que ha consolidado su lugar en la medicina popular.

Uno de los usos más comunes del estafiate es en el tratamiento de trastornos gastrointestinales. Se recomienda su consumo en casos de diarrea, preparando una infusión con agua hervida y algunas ramas de la planta. Esta preparación puede enriquecerse con flores de manzanilla, conocidas por sus propiedades calmantes, para potenciar el efecto terapéutico. Este mismo remedio es efectivo para tratar la disentería, un trastorno inflamatorio del intestino que provoca dolor y evacuaciones frecuentes.

Para niños menores de un año y adultos que presentan síntomas de empacho, se sugiere preparar la infusión y añadir pequeñas cantidades de carbonato, lo que ayuda a aliviar las molestias digestivas y facilita la digestión.

En prácticamente todo el territorio mexicano, el estafiate es ampliamente utilizado para aliviar malestares estomacales como cólicos y espasmos abdominales. Además, es eficaz para reducir la inflamación en la región del esófago, mejorando la sensación de ardor o irritación en esta área.

Más allá de sus beneficios digestivos, el estafiate es reconocido por sus propiedades tónicas y estimulantes. Se emplea para regular el flujo menstrual y para tratar casos de amenorrea, gracias a su acción antiespasmódica que ayuda a relajar el útero y aliviar los dolores asociados.

También se ha documentado su eficacia en el tratamiento de afecciones relacionadas con la salud mental, como la neurastenia —caracterizada por fatiga crónica y debilidad nerviosa— y la histeria, un trastorno que antiguamente se relacionaba con desequilibrios emocionales.

Además, el estafiate es utilizado para aliviar dolencias hepáticas, reumatismo, problemas biliares, mareos, así como malestares en los oídos y cefaleas. Su amplio espectro de acción convierte a esta planta en un recurso valioso dentro de la medicina tradicional mexicana.

Es importante destacar que, aunque el estafiate cuenta con numerosos beneficios, su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud, especialmente en casos de condiciones crónicas o en mujeres embarazadas, para evitar posibles contraindicaciones.

Otras aplicaciones del estafiate

En el ámbito agrícola, la estafiate se utiliza como pesticida natural, siendo especialmente eficaz para combatir plagas como los gusanos cogolleros, que afectan gravemente a cultivos como el maíz. Su uso contribuye a un manejo integrado de plagas más sostenible, reduciendo la dependencia de productos químicos sintéticos.

Además de su función agrícola, la estafiate tiene un lugar destacado en la gastronomía tradicional, donde se emplea para facilitar la digestión después de comidas abundantes o pesadas. Sus propiedades carminativas y antiinflamatorias ayudan a aliviar molestias estomacales, promoviendo una mejor absorción de los nutrientes.

En algunas regiones de México, la estafiate también se utiliza en infusiones medicinales para tratar afecciones respiratorias y como antiinflamatorio natural. Su uso ancestral refleja la importancia de esta planta en la medicina tradicional, valorizando sus múltiples beneficios más allá de la cocina y la agricultura.

Matt Lavin (licencia)Precauciones y recomendaciones en su ingesta

El estafiate ofrece una amplia variedad de beneficios para la salud, razón por la cual es comúnmente cultivado como planta medicinal. No obstante, su consumo está desaconsejado en mujeres embarazadas o que sospechen estarlo, debido a que podría ocasionar efectos adversos en el desarrollo del feto.

Se recomienda limitar la ingesta de estafiate a un máximo de seis días consecutivos. Tras este periodo, es necesario suspender su consumo durante otros seis días antes de retomar el tratamiento, repitiendo este ciclo hasta que la afección haya sido completamente tratada. Este esquema permite aprovechar al máximo sus propiedades terapéuticas, minimizando el riesgo de efectos secundarios.

Además, aunque el estafiate sea una planta con propiedades beneficiosas, es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento con esta hierba, especialmente si se planea usarla en formas concentradas o prolongadas. Un especialista podrá evaluar las condiciones individuales y evitar posibles interacciones con otros medicamentos o contraindicaciones.

Reino Fungi

Muchos organismos vivos son utilizados en la actualidad para la producción de medicamentos y alimentos, debido a la facilidad con la que pueden modificarse sus estructuras para diversos fines, incluyendo la mejora y conservación del medio ambiente. En este contexto, los hongos adquieren una relevancia fundamental para los seres humanos. Durante mucho tiempo, fueron clasificados erróneamente dentro del Reino Plantae; sin embargo, investigaciones científicas avanzadas han demostrado diferencias significativas que justifican su clasificación en un reino propio: el Reino Fungi.

Rebozuelo

Conocido comúnmente como rebozuelo, anacate o chantarela, Cantharellus cibarius es un hongo basidiomiceto perteneciente a la familia Cantharellaceae. Este género, Cantharellus, agrupa alrededor de 50 especies comestibles, ampliamente valoradas tanto por su sabor como por su textura. La rebozuelo es una seta fácilmente reconocible gracias a su distintiva forma, que recuerda a una copa o trompeta, y su característico color amarillo uniforme, que puede variar desde tonos dorados hasta amarillos más pálidos.

Una de sus características morfológicas más notables son los pliegues estrechos, apretados y ramificados que se extienden desde la base o tallo hacia el borde del sombrero, a diferencia de las láminas típicas de otros hongos. Estos pliegues no solo le confieren una apariencia única, sino que también facilitan su identificación en el campo.

Además, el rebozuelo suele crecer en bosques de coníferas y caducifolios, formando micorrizas con árboles como pinos, abetos y robles. Este hongo desempeña un papel ecológico fundamental al establecer relaciones simbióticas que benefician tanto a él como a las plantas asociadas.

Por su valor culinario, el rebozuelo es muy apreciado en diversas gastronomías alrededor del mundo, especialmente en la cocina europea. Su aroma suave y afrutado, junto con su sabor delicado, lo convierten en un ingrediente ideal para sopas, guisos, salsas y platos a la parrilla. Además, es una fuente natural de vitaminas y minerales, como vitamina D y potasio, lo que añade un valor nutricional significativo.

Clasificación y Diversidad del Rebozuelo

El rebozuelo es un hongo que pertenece a la familia Cantharellaceae, dentro del orden Cantharellales y la clase Agaricomycetes, que forma parte de la división Agaricomycotina. Esta clasificación refleja su posición taxonómica dentro del reino Fungi, destacando sus características micológicas y evolutivas.

Recientemente, en Mallorca (España), se descubrió una nueva especie de rebozuelo, denominada Cantharellus lilacinus pruinatus. Esta especie se distingue por presentar un característico borde lila en el sombrero, un rasgo inusual que la diferencia de otras especies conocidas del género Cantharellus. Este hallazgo amplía el conocimiento sobre la diversidad y distribución geográfica de los rebolluelos, además de ofrecer nuevas oportunidades para el estudio de su ecología y potencial uso gastronómico.

Características del Rebozuelo

El rebozuelo es un hongo comestible muy apreciado en la gastronomía por su sabor y aroma distintivos. Su nombre científico, Cantharellus, proviene del latín y es un diminutivo de «copa», haciendo referencia a la forma característica de su sombrero, que suele asemejarse a una pequeña copa o trompeta.

La tonalidad del rebozuelo puede variar según las condiciones del suelo y el entorno donde crece, aunque lo más común es encontrarlo en tonos que van desde un amarillo pálido o blanquecino hasta un vibrante amarillo anaranjado. El tamaño del sombrero suele oscilar entre 6 y 10 cm de diámetro.

En su etapa juvenil, el sombrero del rebozuelo presenta una forma convexa y ligeramente plana. A medida que madura, el centro se hunde y el sombrero adopta una forma de trompeta, con bordes lobulados, sinuosos y levemente enrollados hacia abajo, lo que contribuye a su apariencia distintiva. El pie es sólido, pequeño y cilíndrico, con una base más delgada que la parte superior, y carece de anillo, a diferencia de otros hongos.

La carne del rebozuelo es blanca, gruesa en el centro del sombrero y se vuelve más delgada hacia los bordes. Destaca por su aroma afrutado, que recuerda al durazno, y su sabor es dulce y delicado, características que lo convierten en un ingrediente muy valorado en la cocina. Además, su textura firme y carnosa permite que se utilice en una amplia variedad de preparaciones, desde guisos y sopas hasta platos sofisticados que resaltan su fragancia única.

El rebozuelo también es conocido por sus propiedades nutricionales, siendo una buena fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que añade un valor adicional a su consumo.

Hábitat y Ecología

El rebozuelo es un hongo ampliamente distribuido por toda Europa, con especial presencia en países como España, Italia, Alemania e Inglaterra. Su aparición suele ocurrir a finales de la primavera o principios del verano en zonas con lluvias frecuentes, así como al inicio del otoño tras las primeras precipitaciones importantes.

Este hongo se desarrolla principalmente en entornos boscosos, donde se encuentra tanto en coníferas como en bosques de árboles de hoja ancha. Es común hallarlo bajo la sombra de encinas, alcornoques y robles, donde las condiciones de humedad y sombra favorecen su crecimiento. Prefiere crecer en suelos silíceos y ácidos, resultantes de la descomposición de rocas como cuarcitas, areniscas, granitos, gneis, pizarras y esquistos, que proporcionan el pH y la textura adecuados para su desarrollo.

Para fructificar, el rebozuelo requiere de una elevada humedad ambiental, aunque una vez formado, muestra una notable resistencia a la sequía, lo que le permite persistir y mantenerse en condiciones menos favorables. Esta capacidad de hidratación le facilita sobrevivir varios días incluso en condiciones de calor extremo, aumentando así la ventana temporal en la que puede ser recolectado.

Además, el rebozuelo establece relaciones micorrízicas con los árboles que lo rodean, formando una simbiosis beneficiosa tanto para el hongo como para el hospedante, lo que contribuye a la salud del ecosistema forestal donde habita.

Producción y Sostenibilidad

La producción del rebozuelo puede variar considerablemente, aunque generalmente es bastante abundante en bosques maduros de roble, haya o pino. Se ha observado que esta especie micológica prefiere bosques con más de 40 años de antigüedad, ya que su presencia es escasa en arbolados jóvenes. Además, el rebozuelo se desarrolla óptimamente en suelos ácidos, con un pH que oscila entre 4,5 y 5,5, lo que favorece su fructificación.

En condiciones ideales, la producción puede alcanzar hasta 50 kg por hectárea en años especialmente favorables. En años menos productivos, la cosecha suele situarse entre 10 y 17 kg por hectárea. Durante temporadas desfavorables, la recolección puede disminuir drásticamente, llegando a valores mínimos de 2 a 7 kg por hectárea, e incluso en ocasiones puede ser nula.

Es importante destacar que la variabilidad en la producción también está influenciada por factores climáticos, como la humedad y la temperatura, así como por el manejo forestal y la conservación del ecosistema. Por ello, la planificación de la recolección y el respeto por los ciclos naturales son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de esta valiosa fuente alimentaria.

Usos Gastronómicos

Todas las variedades del género Cantharellus son muy apreciadas en la gastronomía mundial, y el rebozuelo destaca como una de las especies más valoradas. Se comercializa tanto fresco como seco, ya que posee una notable resistencia a la descomposición. Además, no suele ser atacado por larvas, lo que facilita su conservación y transporte. Su fácil secado permite mantener sus cualidades organolépticas por períodos prolongados, convirtiéndolo en un producto muy versátil.

En la cocina, el rebozuelo es apreciado por su sabor delicado y afrutado, con matices que recuerdan al albaricoque, y por su textura firme que aporta un agradable contraste en diversos platos. Se utiliza comúnmente en guisos, salsas, risottos y conservas, así como en preparaciones secas que permiten preservar su aroma y sabor intensos. Una de sus grandes ventajas es que, una vez seco, puede almacenarse hasta un año a temperatura ambiente sin perder sus propiedades, lo que lo convierte en un ingrediente accesible durante todo el año.

Su versatilidad también se refleja en su capacidad para acompañar distintos tipos de carnes, especialmente aves y caza, realzando los sabores y aportando un toque terroso y elegante. Además, es habitual encontrarlo en platos vegetarianos y veganos, donde su sabor umami aporta profundidad y complejidad.

Debido a su alta demanda en la gastronomía internacional, la recolección indiscriminada y a gran escala del rebozuelo está generando preocupación en algunos países de Europa Central, donde se encuentra amenazado por el riesgo de sobreexplotación. Esto ha llevado a que se implementen normativas para regular su recolección y fomentar prácticas sostenibles que aseguren su conservación a largo plazo, protegiendo así tanto el ecosistema como la biodiversidad micológica.

Especies Similares y Precauciones

El rebozuelo a menudo se confunde con Hygrophoropsis aurantiaca, conocida como falso rebozuelo. Aunque esta especie también es comestible, su calidad es inferior. Su carne es escasa, con una textura blanda en el sombrero y fibrosa o tenaz en el pie. Presenta un color similar al del rebozuelo auténtico, en tonos amarillos o anaranjados, pero su olor es casi imperceptible y su sabor suele ser ligeramente amargo, lo que la distingue del verdadero rebozuelo.

Otra especie que suele confundirse con el rebozuelo es la llamada comoseta del olivo, Omphalotus olearius, que crece en grupos bajo troncos y es considerada venenosa. Esta seta aparece principalmente a los pies de olivos, robles y castaños durante el otoño y el verano, en regiones con clima mediterráneo. La ingestión de esta especie puede causar intoxicaciones severas, por lo que es fundamental identificarla correctamente para evitar riesgos.

Por último, el Cantharellus subpruinosus es otra especie similar que se diferencia por presentar tonos blanquecinos en la cutícula. Su carne es densa en el sombrero y más delgada en los bordes. De color amarillento, posee un aroma agradable y un sabor ligeramente picante. Esta seta suele aparecer a finales de la primavera y principios del otoño, habitando principalmente bajo pinares, jaras y encinares.

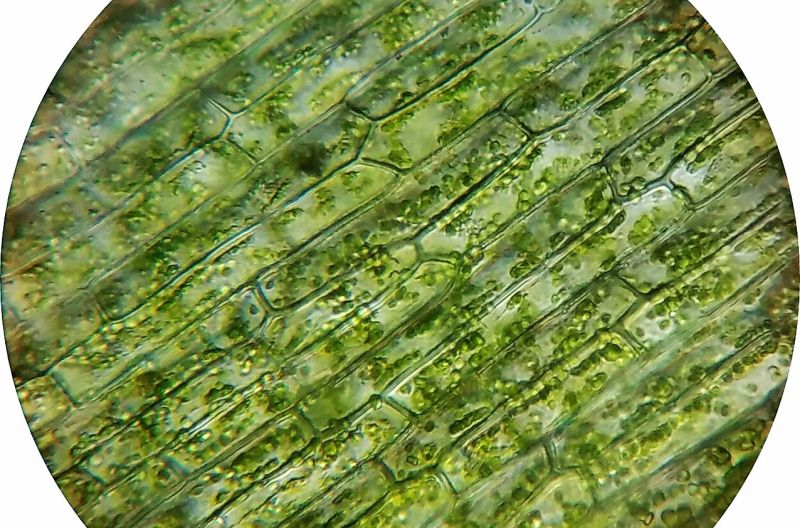

Cloroplastos

El término cloroplasto proviene del vocablo griego chloros, que significa «verde». Los cloroplastos son orgánulos celulares presentes exclusivamente en las células vegetales y en algunos protistas fotosintéticos, constituyendo una de las tres principales clases de plástidos o plastidios que se encuentran en estas células, pero ausentes en animales y hongos. Estos orgánulos desempeñan un papel fundamental en la generación de energía metabólica, similar a las mitocondrias en células animales. Además, poseen su propio ADN y ribosomas, lo que les permite replicarse de manera autónoma mediante un proceso de división binaria.

Los cloroplastos son esenciales para el proceso de la fotosíntesis, en el cual el pigmento clorofila, presente en sus membranas internas, captura la energía lumínica. Esta energía es utilizada para fijar dióxido de carbono (CO2) y convertirlo en azúcares y otros compuestos orgánicos que sirven como fuente de energía y materia prima para el crecimiento y desarrollo de las plantas. En términos simples, los cloroplastos transforman la energía solar en energía química, sustentando no solo la vida vegetal sino también la de muchos otros organismos a través de las cadenas tróficas.

Además de la clorofila, los cloroplastos contienen otros pigmentos accesorios, como los carotenoides, que amplían el espectro de luz absorbida y protegen al orgánulo de daños causados por la luz excesiva. Estructuralmente, los cloroplastos están formados por una doble membrana externa y un sistema interno de membranas llamado tilacoides, organizados en pilas denominadas grana, donde se llevan a cabo las reacciones luminosas de la fotosíntesis.

Este orgánulo no solo es crucial para la fotosíntesis, sino que también participa en otros procesos metabólicos, como la síntesis de ácidos grasos, aminoácidos y la regulación del equilibrio redox celular. La capacidad de los cloroplastos para replicarse y mantener su propio material genético también ha sido fundamental para comprender la teoría endosimbiótica, que explica su origen a partir de antiguas bacterias fotosintéticas que fueron incorporadas a células eucariotas ancestrales.

Morfología

En las plantas superiores, los cloroplastos suelen presentar formas ovoides o lenticulares. Sin embargo, en ciertas algas se observan morfologías distintas. Por ejemplo, en Spirogyra se encuentran uno o dos cloroplastos con forma de hélice, mientras que en Chlamydomonas existe un único cloroplasto con forma de cáliz, adaptado a las necesidades específicas de estas células.

El número de cloroplastos por célula varía según el tipo celular y la especie. En células parenquimáticas clorofílicas, que son las células fundamentales encargadas de la fotosíntesis, lo común es encontrar entre 20 y 40 cloroplastos. Sin embargo, existen casos excepcionales, como en las células foliares de Ricinus communis, donde se han registrado hasta 400,000 cloroplastos por milímetro cuadrado, lo que evidencia una gran capacidad fotosintética adaptada a sus condiciones ambientales.

En cuanto al tamaño, los cloroplastos presentan una considerable variabilidad entre especies y tejidos. En promedio, miden entre 2 y 6 micrómetros de diámetro y de 5 a 10 micrómetros de longitud, aunque estas dimensiones pueden fluctuar dependiendo del estado fisiológico y del desarrollo celular.

Los cloroplastos son orgánulos altamente dinámicos dentro de la célula vegetal. No solo se mueven activamente dentro del citoplasma, sino que también pueden cambiar su posición para optimizar la captación de luz, un proceso conocido como movimiento cloroplástico. Este comportamiento está influenciado por factores ambientales, principalmente la intensidad y calidad de la luz, que modulan la orientación y distribución de los cloroplastos para maximizar la eficiencia fotosintética y minimizar daños por exceso de radiación.

Además, los cloroplastos pueden multiplicarse mediante división propia, asegurando así la continuidad funcional durante el crecimiento celular. Su distribución dentro del citoplasma suele ser homogénea, aunque en algunas células se observan agrupaciones específicas alrededor del núcleo o próximas a la membrana plasmática, lo que podría estar relacionado con funciones metabólicas o señalización celular integradas.

Estructura de los Cloroplastos

La estructura de los cloroplastos es compleja y altamente especializada para cumplir con su función principal: la fotosíntesis. Cada cloroplasto está rodeado por una doble membrana, externa e interna, conocida como envoltura cloroplástica. El espacio que existe entre estas dos membranas se denomina espacio intermembranoso.

La membrana interna delimita una región interna llamada estroma, un fluido gelatinoso y esponjoso que contiene una matriz rica en agua, enzimas, hierro, glúcidos, lípidos y pigmentos como el caroteno y la xantofila. En el estroma se encuentra el ADN propio del cloroplasto, así como ribosomas, lo que permite la síntesis de algunas de sus proteínas de manera autónoma. Asimismo, en el centro del estroma suele observarse una vacuola que contiene agua, proteínas y glúcidos, contribuyendo al equilibrio osmótico y almacenamiento de sustancias.

Dentro del estroma se encuentra un sistema membranoso continuo denominado membrana tilacoidal, que forma un conjunto de estructuras aplanadas y plegadas llamadas tilacoides. Estos tilacoides se agrupan en pilas semejantes a monedas apiladas, conocidas como grana (singular: granum). Cada grana está compuesta por múltiples tilacoides superpuestos, que contienen pigmentos fotosintéticos como la clorofila, xantofila y caroteno, además de proteínas esenciales para los procesos de captura de luz y transporte electrónico.

Los tilacoides están integrados por capas proteicas alternadas con membranas ricas en pigmentos, conectadas entre sí mediante lamelas o membranas tilacoidales intergrana, que facilitan la comunicación y transferencia de energía entre las grana. Esta organización permite optimizar la captación de luz solar y la eficiencia en la conversión de energía luminosa en energía química.

En resumen, los cloroplastos presentan tres membranas diferenciadas: la externa, la interna y la tilacoidal, así como tres compartimentos internos claramente delimitados: el espacio intermembranoso, el estroma y el espacio tilacoidal. Esta compleja arquitectura es fundamental para el correcto funcionamiento de la fotosíntesis y para la autonomía genética parcial que poseen estos organelos en las células vegetales.

Fotosíntesis y Cloroplastos

La fotosíntesis es un proceso fundamental dividido en dos etapas principales: la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa ocurre en la membrana tilacoidal de los cloroplastos, donde la energía solar se convierte en energía química mediante la producción de ATP y NADPH. Por otro lado, la fase oscura, también conocida como ciclo de Calvin, tiene lugar en el estroma del cloroplasto y utiliza la energía generada para sintetizar glucosa a partir de dióxido de carbono y agua.

En las plantas, los cloroplastos se originan a partir de proplastos, que son orgánulos pequeños e incoloros presentes en las células jóvenes. A medida que la planta crece, las células se dividen y, simultáneamente, los proplastos también se reproducen por fisión, asegurando que las células hijas hereden la capacidad de realizar la fotosíntesis mediante la formación de nuevos cloroplastos funcionales.

En contraste, en muchas algas los cloroplastos no se desarrollan a partir de proplastos, sino que se dividen de manera autónoma dentro de la célula. Esta capacidad de los cloroplastos para reproducirse independientemente, manteniendo una gran semejanza estructural y funcional, respalda la teoría endosimbiótica. Según esta teoría, los cloroplastos fueron en algún momento organismos independientes que establecieron una relación simbiótica con células eucariotas primitivas, evolucionando hasta convertirse en los orgánulos esenciales para la fotosíntesis en plantas y algas.

Además, los cloroplastos contienen su propio ADN y maquinaria genética, lo que les permite sintetizar algunas de sus proteínas de manera autónoma. Esta característica es una evidencia adicional que respalda su origen endosimbiótico y destaca su importancia en la evolución celular y en la capacidad de las plantas para transformar la energía solar en energía química.

Función de los Cloroplastos

Los cloroplastos son orgánulos esenciales en las células eucariotas de las plantas y algunos protistas, y desempeñan funciones fundamentales para la vida vegetal. Son los únicos plastidios que llevan a cabo procesos bioquímicos complejos y vitales, siendo protagonistas de la fotosíntesis, el proceso mediante el cual la energía luminosa se convierte en energía química utilizable por la célula.

En presencia de luz, la clorofila, el pigmento principal contenido en los cloroplastos, captura la energía lumínica. Esta energía es transformada en adenosín trifosfato (ATP) y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido (NADPH) a través de una serie de reacciones fotoquímicas que ocurren en las membranas tilacoides, organizadas en estructuras llamadas grana. Estos compuestos energéticos son fundamentales para las etapas posteriores de la fotosíntesis.

Además, los cloroplastos llevan a cabo reacciones independientes de la luz, también conocidas como reacciones oscuras o ciclo de Calvin, en las cuales el dióxido de carbono (CO2) se fija y se convierte en carbohidratos como la glucosa. Este proceso es vital para la producción de materia orgánica que sirve como fuente de energía y estructura para la planta.

Más allá de la fotosíntesis, los cloroplastos participan en otras rutas metabólicas importantes. Por ejemplo, sintetizan ácidos grasos utilizando el ATP y NADPH generados, contribuyen a la reducción de nitritos a amoníaco, un paso crucial para la incorporación de nitrógeno en la síntesis de aminoácidos y nucleótidos, componentes esenciales de proteínas y ácidos nucleicos.

En conjunto, estas funciones confirman la importancia central de los cloroplastos en la producción y almacenamiento de energía química derivada de la luz solar, que es fundamental para el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las plantas. Además, su actividad impacta directamente en los ecosistemas, ya que sustentan la base de la cadena alimentaria y contribuyen al equilibrio atmosférico mediante la liberación de oxígeno.

Importancia Evolutiva y Biológica

La capacidad de los cloroplastos para replicarse y mantener su propio material genético ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría endosimbiótica, que postula que estos orgánulos se originaron a partir de antiguas bacterias fotosintéticas que fueron incorporadas a células eucariotas ancestrales. Este evento evolutivo permitió la integración de la fotosíntesis en organismos eucariotas, lo que resultó en la diversificación y éxito evolutivo de las plantas y algas.

Esta relación simbiótica no solo marcó un hito en la evolución celular, sino que también tuvo un impacto profundo en la biosfera, ya que la fotosíntesis realizada por los cloroplastos es responsable de la producción de oxígeno y la fijación de carbono, procesos esenciales para la vida tal como la conocemos.