La quitina es uno de los polisacáridos más abundantes en la naturaleza. Tras la celulosa, ocupa el segundo lugar en abundancia. El término quitina proviene del griego chitón, que significa capa o envoltura, aludiendo a su dureza.

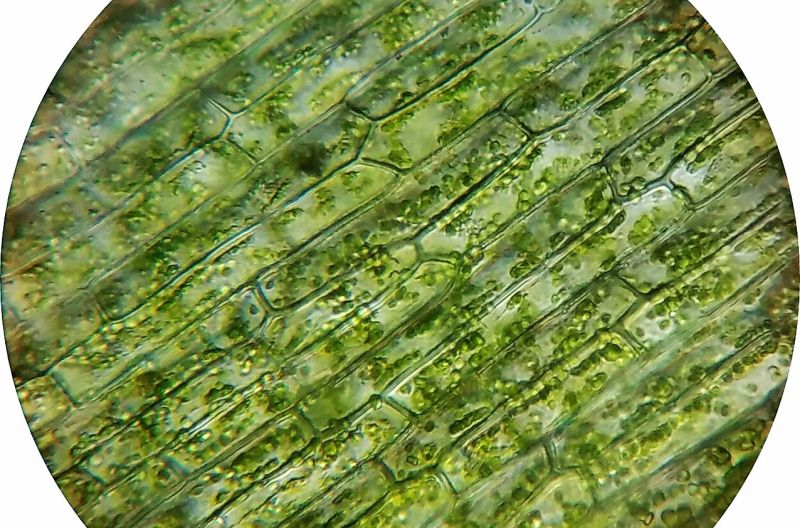

Se localiza esencialmente en el exoesqueleto de muchos crustáceos; también forma parte de la cutícula de los insectos y de la pared celular de hongos. En algunas algas y otros microorganismos se han identificado estructuras que contienen quitina, aunque su presencia es menos común en esas fuentes.

Desde el punto de vista químico, la quitina es un polisacárido lineal compuesto por unidades de N-acetilglucosamina unidas por enlaces β-(1→4). Es insoluble en la mayoría de disolventes y presenta fuertes enlaces de hidrógeno entre cadenas, lo que le confiere gran resistencia. La desacetilación parcial de la quitina da lugar al quitosano, un polisacárido soluble en soluciones ácidas.

La quitina se obtiene principalmente a partir de cáscaras y exoesqueletos de crustáceos mediante procesos de desproteinización y desmineralización, seguidos de desacetilación para obtener diferentes grados de quitosano. También se puede producir a partir de hongos. Su disponibilidad, sostenibilidad y biocompatibilidad la hacen atractiva para diversas industrias.

- Farmacéutica y medicina: vendajes hemostáticos a base de quitosano; matrices para liberación controlada de fármacos; andamios para ingeniería de tejidos.

- Alimentaria: uso como aditivo alimentario y fibra dietética; clarificante de jugos y vinos; espesante y estabilizante de emulsiones.

- Cosmética: formadores de película, agentes acondicionadores de la piel y productos para reparación de heridas; protección de la barrera cutánea.

- Medio ambiente y agricultura: floculante en tratamientos de aguas; recubrimientos biodegradables y envases; liberación controlada de fertilizantes; bioplaguicidas y selladores de suelos.

- Biotecnología y materiales: matrices para cultivo celular y sistemas de liberación, fibras y recubrimientos biodegradables.

Nota: Las personas alérgicas a los mariscos deben consultar a un profesional de la salud antes de utilizar productos derivados de quitina o quitosano, ya que pueden presentarse reacciones en algunas personas sensibles.

CARACTERÍSTICAS de la quitina

La quitina es un polisacárido compuesto por unidades de N‑acetilglucosamina unidas entre sí por enlaces β‑1,4. Esta organización lineal favorece una red fuertemente entrelazada mediante puentes de hidrógeno entre cadenas adyacentes, lo que confiere al material una considerable resistencia estructural y una baja solubilidad.

La desacetilación parcial de la quitina da lugar al quitosano, un derivado cuyas propiedades de reactividad y solubilidad pueden variar según el grado de desacetilación y el medio de disolución. En condiciones adecuadas, el quitosano presenta mayor solubilidad y funcionalización química en comparación con la quitina.

Entre sus características destacadas se halla su alto peso molecular y su naturaleza porosa, que favorecen una excelente retención y absorción de agua. Normalmente se presenta como un polisacárido nitrogenado de color blanco, en forma de polvo o escamas. En general, es insoluble en agua y en la mayoría de disolventes orgánicos, aunque puede disolverse en soluciones ácidas cuando el grado de desacetilación es bajo.

- Origen y disponibilidad: se halla de forma abundante en los exoesqueletos de crustáceos y, en menor medida, en hongos y otros microorganismos. Es una fuente renovable y biodegradable.

- Propiedades físicas y químicas: alto peso molecular, estructura semocrystalline y porosa; capacidad de absorber agua y formar redes hidratadas; estabilidad térmica razonable.

- Solubilidad y funcionalidad: insoluble en la mayoría de disolventes; el quitosano se vuelve soluble en soluciones ácidas y su reactividad se puede modificar por desacetilación controlada y por reticulación química.

- Aplicaciones: films y recubrimientos biodegradables, matrices para liberación controlada de fármacos, apósitos para heridas, ingeniería de tejidos, uso en la industria alimentaria como aditivo y en cosmética.

DESCUBRIMIENTO

La quitina fue identificada principalmente en el dermoesqueleto de los artrópodos, entre ellos arácnidos, crustáceos e insectos, así como en estructuras como quetas y perisarcos. Asimismo, se halla en la epidermis de los nematelmintos y en el revestimiento celular de ciertas setas y microorganismos.

A diferencia de otros biopolímeros, la quitina no se halla en los caparazones de los moluscos gasterópodos. Estos caparazones están formados principalmente por carbonato de calcio y proteínas, entre las que se incluyen la conquiolina y, cuando corresponde, estructuras nacarinas. En otros organismos, la quitina proporciona soporte estructural y protección.

- Composición y estructura: es un polisacárido lineal formado por unidades de N-acetilglucosamina unidas por enlaces β-(1→4), lo que le confiere gran resistencia y ligereza.

- Distribución biológica: se encuentra en el dermoesqueleto de artrópodos, en quetas y perisarcos, y en la epidermis de algunos nematelmintos, así como en ciertas setas y otros microorganismos.

- Relación con otros biopolímeros: a partir de la desacetilación parcial se obtiene quitosano, un material con importantes aplicaciones en biomedicina, agricultura y tratamiento de aguas.

- Aplicaciones y usos: la quitina y el quitosano se emplean en bioplásticos, liberación controlada de fármacos, curación de heridas, cosmética y agricultura para mejorar la resistencia de las plantas.

OBTENCIÓN DE LA QUITINA

Cada año, las industrias procesadoras de mariscos, como camarón, cangrejos y otros afines, generan grandes cantidades de desechos sólidos. Estos desechos consisten en conchas, cabezas y patas que representan entre el 75% y el 85% del peso neto de los animales.

La acumulación de estos residuos contamina el entorno y su degradación es lenta. Esta situación impone costos y desafíos a las empresas, ya que la eliminación y la gestión de los desechos incrementan gastos y riesgos ambientales. Por ello, existen opciones tecnológicas que permiten aprovechar estos remanentes y convertirlos en productos de mayor valor.

La valorización de la quitina extraída de los desechos de mariscos ha emergido como una solución atractiva para mitigar el problema ambiental y generar ingresos. En promedio, se obtienen alrededor de 120.000 toneladas de quitina a partir de los residuos de mariscos a nivel mundial. A nivel industrial, la obtención de este biopolímero se basa en el procesamiento de las cubiertas o exoesqueletos de distintos crustáceos, principalmente del camarón y del cangrejo.

Procesos típicos de obtención de quitina:

- Pretratamiento mecánico y lavado para eliminar impurezas gruesas.

- Desmineralización: tratamiento ácido, generalmente con ácido clorhídrico, para eliminar carbonatos y sales minerales.

- Desproteinización: tratamiento alcalino, habitualmente con hidróxido de sodio, para eliminar proteínas adheridas.

- Descoloración y purificación: métodos para eliminar pigmentos y obtener quitina de mayor pureza, que pueden incluir oxidantes suaves o agentes blanqueadores adecuados.

- Secado y molienda: obtención de polvo de quitina con tamaño de partícula controlado para su uso en distintas aplicaciones.

Una vez obtenida, la quitina puede someterse a desacetilación para producir quitosano, un biopolímero con múltiples aplicaciones en medicina, agricultura, agua y alimentos. Esta conversión amplía su rango de uso y facilita su manejo en diversas industrias, debido a la mayor solubilidad y reactividad del quitosano frente a la quitina.

Además de crustáceos, se investigan fuentes alternativas de quitina, como hongos y ciertos insectos, además de otros residuos marinos. Diversificar las fuentes ayuda a reducir presiones sobre una única cadena de suministro y a promover una economía circular basada en el reciclaje de desechos.

USOS de la quitina

La quitina y sus derivados se emplean cada vez más en diversas industrias. A diferencia de los productos derivados del petróleo, se obtienen a partir de subproductos de las actividades pesqueras y acuícolas, lo que favorece su uso sostenible.

La quitina y el quitosano se presentan con frecuencia como residuos de plantas procesadoras de origen natural y renovable. No son tóxicos ni alérgicos para las personas; además, son antimicrobianos y biodegradables. Sus aplicaciones se agrupan en varias áreas.

Agricultura

En esta área existen diversas aplicaciones. Entre ellas destacan:

- Recubrimientos de semillas con quitosano para mejorar su conservación y germinación tras la siembra.

- Recubrimientos y sistemas de liberación controlada de fertilizantes, que optimizan la disponibilidad de nutrientes y reducen pérdidas por lixiviación.

- Uso como agente desinfectante y fungicida para proteger las plántulas durante las etapas iniciales de desarrollo.

Cosmética

La quitina y el quitosano se utilizan de forma amplia en la industria cosmética y de cuidado personal. Entre las aplicaciones más comunes se cuentan:

- Tratamientos para control de peso y productos atrapa grasas, que ayudan a la reducción de la absorción de grasas en el sistema digestivo.

- Aditivos antisépticos en champús y productos para el cuidado de la piel, así como en cremas de afeitar y en formulaciones dentales y bucales.

- Propiedades hidratantes: los geles que contienen quitosano retienen agua, ayudando a prevenir la resequedad cutánea.

Medicina

En medicina, la quitina y el quitosano se han utilizado históricamente para acelerar la cicatrización de lesiones. En la actualidad, se emplean en la fabricación de suturas quirúrgicas y vendajes biodegradables, así como en gasas impregnadas. También se utilizan en cremas antisépticas para el tratamiento de quemaduras y heridas menores.

Tratamiento de las aguas

Este es uno de los usos más extensos e importantes de la quitina y del quitosano. Sus aplicaciones incluyen:

- Coagulante y floculante en aguas residuales turbias y alcalinas, para facilitar la clarificación y la eliminación de sólidos suspendidos y grasas.

- Atrapado de metales pesados y pesticidas disueltos en el agua, gracias a la capacidad de formar complejos con diversas especies contaminantes.

- Detector de fenoles en aguas desechadas por la industria, apoyado por la inmovilización de la enzima tirosinasa para señales analíticas.

Biosensores

El quitosano se utiliza con frecuencia como soporte en la inmovilización de catalizadores y enzimas sensibles a sustancias específicas. Ejemplos notables incluyen:

- Detección de glucosa en sangre, basada en la inmovilización de la enzima glucosa oxidasa sobre el quitosano, en combinación con el mediador Azul de Prusia para la lectura electroquímica.

- Desarrollo de otros biosensores para analitos clínicos y ambientales mediante enzimas específicas o microorganismos encapsulados en matrices de quitosano.

SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

La valorización de la quitina extraída de los desechos de mariscos ha emergido como una solución atractiva para mitigar el problema ambiental y generar ingresos. En promedio, se obtienen alrededor de 120.000 toneladas de quitina a partir de los residuos de mariscos a nivel mundial. A nivel industrial, la obtención de este biopolímero se basa en el procesamiento de las cubiertas o exoesqueletos de distintos crustáceos, principalmente del camarón y del cangrejo.

La diversificación de fuentes, como hongos e insectos, y el aprovechamiento de otros residuos marinos, fortalece la resiliencia de la cadena de suministro y fomenta una economía circular.

Procesos típicos de obtención de quitina:

- Pretratamiento mecánico y lavado para eliminar impurezas gruesas.

- Desmineralización: tratamiento ácido, generalmente con ácido clorhídrico, para eliminar carbonatos y sales minerales.

- Desproteinización: tratamiento alcalino, habitualmente con hidróxido de sodio, para eliminar proteínas adheridas.

- Descoloración y purificación: métodos para eliminar pigmentos y obtener quitina de mayor pureza, que pueden incluir oxidantes suaves o agentes blanqueadores adecuados.

- Secado y molienda: obtención de polvo de quitina con tamaño de partícula controlado para su uso en distintas aplicaciones.

Una vez obtenida, la quitina puede someterse a desacetilación para producir quitosano, un biopolímero con múltiples aplicaciones en medicina, agricultura, agua y alimentos. Esta conversión amplía su rango de uso y facilita su manejo en diversas industrias, debido a la mayor solubilidad y reactividad del quitosano frente a la quitina.

Además de crustáceos, se investigan fuentes alternativas de quitina, como hongos y ciertos insectos, además de otros residuos marinos. Diversificar las fuentes ayuda a reducir presiones sobre una única cadena de suministro y a promover una economía circular basada en el reciclaje de desechos.