Octubre 2016 23

Haya

El árbol de la haya es una especie predominante en Europa, perteneciente a la familia de las Fagáceas, la misma que incluye a los robles y castaños. Su nombre científico es Fagus sylvatica L., y destaca principalmente por su imponente altura, que puede alcanzar hasta los 40 metros. Este árbol se encuentra habitualmente en bosques de clima templado, distribuyéndose en países como Francia, Polonia, Alemania, Italia, Ucrania y el Reino Unido, entre otros.

La haya ha estado presente en la historia y cultura europea no solo como un componente esencial de los bosques, sino también por sus múltiples aplicaciones prácticas y simbólicas. Se dice que su madera fue fundamental en la aparición de la escritura en Europa, ya que numerosas inscripciones antiguas fueron grabadas en tablillas elaboradas con madera de haya. Una de las historias más difundidas relata que Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, pudo haber descubierto este invento gracias a un experimento con un fragmento de madera de haya. Según la leyenda, Gutenberg imprimió unas líneas sobre la corteza del árbol y luego las transfirió a papel, notando que las palabras se habían grabado con claridad. Aunque esta historia carece de evidencia histórica concreta, refleja la importancia simbólica y práctica que tuvo la haya en los primeros desarrollos de la comunicación escrita.

Además de su relevancia cultural, la madera de haya es muy valorada por su dureza y resistencia, siendo utilizada tradicionalmente en la fabricación de muebles, herramientas y utensilios domésticos. También posee un crecimiento relativamente rápido y una textura uniforme, lo que la convierte en una materia prima ideal para la carpintería y la fabricación de instrumentos musicales.

Desde el punto de vista ecológico, el haya desempeña un papel crucial en los ecosistemas donde habita, ya que sus bosques proporcionan un hábitat para numerosas especies de fauna y flora, contribuyendo a la biodiversidad y al equilibrio ambiental. Sus hojas caducas enriquecen el suelo con materia orgánica, favoreciendo la fertilidad del terreno y el ciclo natural de nutrientes.

Características de la haya

El tronco de la haya crece de forma recta cuando está aislado, mientras que adopta una apariencia columnar cuando crece en grupos densos. Su corteza es lisa y de color grisáceo, lo que facilita su identificación en los bosques donde predomina.

Las hojas de la haya son caducas, de forma ovalada y con bordes finamente denticulados. Presentan una textura suave y, en ocasiones, pueden mostrar diminutos vellos y nervaduras bien marcadas. Estas hojas se disponen de manera alterna a lo largo de las ramas, formando filas ordenadas, y alcanzan generalmente entre 5 y 10 centímetros de longitud. En otoño, las hojas cambian a tonalidades doradas o marrones, aportando un espectáculo visual característico de los bosques de haya.

La haya es una especie monoica, lo que significa que produce flores masculinas y femeninas en el mismo árbol. Las flores masculinas son colgantes y cuentan con entre 5 y 10 estambres, facilitando la dispersión del polen mediante el viento. Por su parte, las flores femeninas aparecen en pares y se presentan con pedúnculos erguidos y de tamaño reducido, lo que favorece la polinización cruzada dentro del mismo ejemplar o con árboles cercanos.

En cuanto a los frutos, la haya produce unas semillas triangulares conocidas como hayucos, que guardan un gran parecido con las castañas. Estos frutos están protegidos por una cúpula espinosa que se abre al madurar, mostrando un atractivo color ocre justo antes del inicio del otoño. Los hayucos desempeñan un papel fundamental en el ecosistema, sirviendo de alimento para diversas especies de fauna, como aves y pequeños mamíferos, que a su vez contribuyen a la dispersión de las semillas.

Desarrollo y supervivencia de la haya

La haya es un árbol caracterizado por un crecimiento lento, pero destaca por su longevidad, pudiendo vivir aproximadamente hasta 300 años. Esta longevidad, combinada con su lenta maduración, la convierte en una especie valiosa para ecosistemas estables y bosques maduros.

Entre sus principales requisitos ambientales se encuentran la humedad atmosférica y la altitud. La haya se desarrolla óptimamente entre los 400 y 1900 metros sobre el nivel del mar, condiciones que le permiten estabilizarse y prosperar. Aunque es resistente al frío, no tolera bien las heladas intensas, las ventiscas fuertes ni las temperaturas extremadamente altas, lo que limita su distribución en zonas con climas muy extremos.

En cuanto al suelo, la haya no es especialmente exigente: puede crecer tanto en suelos ácidos como en calcáreos, siempre que el terreno cuente con un buen drenaje. Este factor es fundamental para evitar el encharcamiento, que puede dañar sus raíces. Además, requiere un aporte constante de agua para mantenerse en condiciones óptimas. Las hayas maduras pueden tolerar períodos de sequía, pero durante su etapa de crecimiento necesitan un riego cuidadoso y abundante.

En lo que respecta a la nutrición, la haya se beneficia significativamente de la polinización complementada con fertilizantes ricos en nitrógeno, especialmente aquellos que contienen urea. Estos aportes químicos aseguran la disponibilidad de nutrientes esenciales, favoreciendo su desarrollo y resistencia a enfermedades.

La poda no es un requisito indispensable para la haya, pero puede resultar beneficiosa durante su fase de crecimiento. La eliminación de hojas dañadas y la orientación de las ramas facilitan un desarrollo estructural más saludable y armonioso, además de mejorar la ventilación interna del árbol.

Finalmente, es importante considerar que la haya desarrolla un sistema de raíces superficiales muy extenso, lo que puede favorecer la competencia con otras plantas. Es fundamental controlar la proliferación de hierbas y pastos cercanos, ya que muchas de estas especies liberan sustancias alelopáticas que pueden resultar tóxicas para la haya y afectar su crecimiento.

Reproducción

La haya se reproduce con gran facilidad mediante semillas, las cuales germinan de forma óptima durante la primavera. Para favorecer una germinación exitosa, es recomendable sembrar las semillas en otoño o someterlas a un proceso de estratificación durante aproximadamente 90 días a una temperatura constante de 4ºC. Además, es fundamental que las semillas se mantengan húmedas y no se dejen secar, ya que la desecación puede afectar negativamente su viabilidad.

En cuanto a la propagación vegetativa, técnicas como el injerto inglés, la hendidura y el enchapado son métodos confiables y ampliamente utilizados para clonar ejemplares seleccionados de haya. Estos injertos se realizan preferentemente sobre plantas jóvenes de Fagus sylvatica obtenidas directamente de semilla, garantizando así una mejor compatibilidad y desarrollo.

Por el contrario, el uso de esquejes no es recomendable para la reproducción de la haya, ya que suelen presentar bajas tasas de éxito y dificultad para enraizar, lo que limita su efectividad para la propagación de esta especie.

Usos medicinales de la haya

La haya ha sido reconocida tradicionalmente por sus propiedades curativas, atribuibles a su riqueza en compuestos bioactivos como flavonoides, taninos y minerales esenciales como potasio, calcio, fósforo, azufre y magnesio. Estas sustancias confieren a diferentes partes del árbol un amplio espectro de aplicaciones medicinales, utilizadas desde la antigüedad para tratar diversas afecciones.

Uno de los usos más comunes es el empleo de la corteza, que se procesa para elaborar astringentes eficaces en el control de la diarrea. Además, a partir de la misma corteza se preparan infusiones tradicionales que han demostrado utilidad en el alivio de enfermedades respiratorias como la bronquitis, la gripe y los resfriados comunes. Estos usos reflejan el valor que la fitoterapia atribuye a la haya en el tratamiento de síntomas infecciosos y inflamatorios.

Por otro lado, el hervido de las hojas de haya es ampliamente utilizado para tratar afecciones de la garganta, tales como anginas y faringitis, debido a sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Asimismo, existen preparados tópicos derivados de la haya que se emplean para el cuidado de lesiones cutáneas, heridas y reacciones alérgicas, favoreciendo la cicatrización y la reducción de la inflamación.

Es importante destacar que, aunque la medicina tradicional ha valorado mucho estas aplicaciones, la investigación científica moderna continúa estudiando los compuestos activos de la haya para validar y ampliar su potencial terapéutico. Siempre se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento con plantas medicinales, para garantizar su uso seguro y adecuado.

Otras utilidades

En épocas ancestrales, las semillas de la haya se secaban y tostaban para convertirlas en harina, la cual era ampliamente utilizada en la repostería tradicional. Esta harina aportaba un sabor característico y nutrientes esenciales, lo que la hacía especialmente valorada en la alimentación humana. Además, las mismas semillas se empleaban como alimento para cerdos, cabras y ovejas debido a su alto contenido en grasas saludables, hidratos de carbono y proteínas, lo que contribuía a mejorar la calidad nutricional del ganado.

Por otro lado, la madera de haya ha sido históricamente muy apreciada en la fabricación de diversos objetos y estructuras. Antes de la introducción del hierro forjado, la madera de haya se utilizaba para fabricar partes de vagones y otros elementos de transporte debido a su densidad y resistencia mecánica. Sin embargo, su sensibilidad a la humedad limita su uso en exteriores o en ambientes húmedos, ya que puede deteriorarse con mayor rapidez en estas condiciones. A pesar de esto, la madera de haya sigue siendo valorada en la fabricación de muebles, utensilios de cocina y herramientas, gracias a su textura fina y su facilidad para ser trabajada y moldeada.

Algarrobo

El algarrobo es originario del centro de Chile, el sur de Perú y el oeste de Argentina. Se desarrolla principalmente en regiones mediterráneas, donde el clima templado y seco favorece su crecimiento. Este árbol perenne puede alcanzar hasta 10 metros de altura, presentando una copa frondosa y densa que proporciona sombra y refugio a diversas especies. Su nombre científico es Ceratonia siliqua L., aunque comúnmente se le conoce como algarrobo.

El algarrobo prospera en suelos planos y bien drenados, especialmente cerca de lagunas y ríos, donde la humedad relativa favorece su desarrollo. Además de su presencia en Chile, Perú y Argentina, existen amplias poblaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Centroamérica y el sur de Estados Unidos. Asimismo, especies afines se encuentran en regiones de India, Pakistán y el norte de África, adaptadas a condiciones climáticas similares.

Pertenece a la familia de las Leguminosas, un grupo botánico caracterizado por producir frutos en forma de legumbres o vainas. Una particularidad importante del algarrobo es su asociación simbiótica con bacterias del género Rhizobium en sus raíces. Estas bacterias tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, transformándolo en compuestos nitrogenados que el árbol puede utilizar como nutrientes, favoreciendo así la fertilidad del suelo. Este proceso no solo beneficia al algarrobo, sino que también enriquece el entorno agrícola donde crece, permitiendo un manejo más sostenible del suelo.

Características del algarrobo

La copa del algarrobo se asemeja a una sombrilla, extendiéndose de manera amplia y espléndida hasta alcanzar un diámetro aproximado de 15 metros. De esta copa surgen numerosas ramas que se despliegan con libertad, cubiertas por un follaje exuberante y de un verde intenso. Algunas de las ramas más vigorosas rompen la forma habitual y se proyectan hacia abajo, casi tocando el suelo, como si quisieran acariciarlo.

Las hojas del algarrobo crecen agrupadas en pares y pueden alcanzar entre 10 y 20 centímetros de longitud. Durante el verano, estas hojas suelen ser atacadas por orugas, cuyos daños pueden extenderse a las flores, que se desarrollan en forma de espigas axilares. Estas flores, inicialmente verdes, adquieren tonalidades amarillas o rojizas cuando maduran, aportando un contraste cromático característico en la copa del árbol.

El fruto del algarrobo es una vaina que contiene una pulpa dulce y carnosa, la cual adquiere un color marrón oscuro a medida que madura. En su interior alberga de 20 a 30 semillas aplanadas, ovoideas, de color rojizo y con una consistencia sólida. Estas semillas son valoradas tanto por su uso alimenticio como por sus propiedades medicinales, y en algunas culturas son empleadas para la elaboración de harina o como alimento para el ganado.

La recolección de las vainas se realiza generalmente desde finales del otoño hasta mediados de la primavera, dependiendo de la región y las condiciones climáticas. Es importante destacar que algunos ejemplares no producen frutos, ya que se trata de algarrobos machos. Estos árboles desarrollan flores que únicamente producen polen en sus cinco estambres, sin generar vainas.

La corteza del algarrobo es particularmente llamativa por su robustez y colores que varían entre tonos pardos, grises y negros. Su superficie exterior es fisurada y leñosa, mientras que el interior es más fibroso, con un aroma característico similar al barniz y una mezcla de tonalidades rojizas y blancas. Además, el algarrobo posee dos tipos de raíces con características distintas: unas profundas que le permiten acceder a fuentes de agua subterránea en períodos de sequía, y otras más superficiales para absorber nutrientes y agua de la capa superior del suelo, contribuyendo a su gran resistencia y adaptabilidad en ambientes áridos y semiáridos.

Aspectos generales del algarrobo

El algarrobo es un árbol que requiere una exposición directa y constante al sol para desarrollarse adecuadamente. No es común encontrarlo a grandes altitudes, ya que prefiere climas cálidos y secos. Es una especie intolerante al frío y especialmente sensible a las heladas, por lo que su cultivo se limita a regiones con inviernos suaves. Los suelos calizos, bien drenados y con baja retención de humedad, resultan ideales para su crecimiento óptimo.

La reproducción del algarrobo se realiza principalmente mediante semillas, las cuales necesitan un tratamiento previo para mejorar su germinación. Estas semillas deben remojarse en agua caliente o en ácido sulfúrico durante aproximadamente una hora, seguido de un remojo prolongado en agua fría durante toda una noche. Este proceso ayuda a romper la dureza de la cubierta seminal y facilita la brotación. La siembra debe efectuarse preferentemente en otoño o primavera, épocas que ofrecen condiciones climáticas favorables para el desarrollo inicial de la planta. Además, es posible reproducir el algarrobo mediante injertos en escudete, técnica que permite mejorar ciertas características y acelerar el crecimiento.

Para la plantación, es recomendable utilizar macetas o vasijas de gran tamaño, donde el algarrobo pueda crecer durante uno o dos años antes de ser trasplantado a su ubicación definitiva en el suelo. Este método permite un mejor control sobre las condiciones iniciales de crecimiento y reduce el riesgo de daños. En cuanto al riego, el algarrobo no requiere un suministro abundante, ya que está adaptado a ambientes secos; un riego moderado y bien espaciado es suficiente para su desarrollo saludable.

Además, el algarrobo tiene un papel ecológico importante, ya que sus raíces ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo, mejorando la fertilidad del terreno y favoreciendo la biodiversidad local. Su madera es apreciada por ser dura y resistente, y su fruto, la algarroba, es utilizado tanto en alimentación animal como en la producción de harinas y otros derivados alimenticios.

Utilización y propiedades medicinales del algarrobo

Desde tiempos ancestrales, el algarrobo ha sido valorado por su versatilidad y sus múltiples usos tanto alimenticios como medicinales. Gracias a su composición nutricional, que incluye proteínas, minerales, azúcares naturales, fibras y complejos de vitamina B, se emplea frecuentemente en la elaboración de energizantes naturales y suplementos dietéticos.

Del fruto del algarrobo se extrae una sustancia conocida como algarrobina, una mezcla viscosa que, tras su procesamiento, se le atribuyen diversas propiedades medicinales. Se considera que la algarrobina aporta calcio para fortalecer los huesos, refuerza el sistema nervioso, mejora la función cerebral, previene la anemia, controla la caída del cabello, combate el estreñimiento, reduce los síntomas de la menopausia y ayuda a prevenir episodios de ansiedad.

En países como Perú, la algarrobina se utiliza para preparar un cóctel tradicional que combina leche, pisco, huevo, azúcar, licor y canela. Este preparado se sirve frío y se le atribuyen beneficios para el tratamiento de la disfunción eréctil y ciertas afecciones pulmonares, aunque estos usos se basan en prácticas ancestrales y requieren mayor respaldo científico.

Además, las semillas del algarrobo son aprovechadas para la elaboración de productos como café y bebidas alcohólicas. Sus hojas constituyen un alimento nutritivo para el ganado ovino y caprino, mientras que sus frutos se han consolidado como una alternativa saludable para sustituir el maíz y el salvado de trigo en la alimentación de animales, favoreciendo una dieta más equilibrada y natural.

Los apicultores también se benefician del algarrobo, ya que sus flores son fuente de néctar para la producción de miel, cera, polen y jalea real. En la agricultura, el algarrobo es valorado como un excelente abono orgánico, y en la agroforestería se emplea para la construcción de cortavientos, cercos y techos, contribuyendo a la conservación del suelo y la biodiversidad.

La madera del algarrobo destaca por su dureza y resistencia, lo que la convierte en un material ideal para la fabricación de puertas, mesas, vigas, bancas y fachadas en construcciones rurales. Sin embargo, su principal limitación es su susceptibilidad a la humedad, lo que requiere tratamientos adecuados para su conservación.

En la gastronomía, el algarrobo ha adquirido un lugar destacado. La pulpa seca de su fruto se procesa para obtener un producto similar al cacao, conocido por su sabor dulce y textura cremosa. Este ingrediente versátil se utiliza en una gran variedad de recetas, desde bebidas hasta postres y productos horneados, ofreciendo una alternativa nutritiva y deliciosa para quienes buscan opciones sin cafeína ni estimulantes.

Importancia ecológica y cultural del algarrobo

Más allá de sus aplicaciones prácticas, el algarrobo desempeña un papel fundamental en los ecosistemas donde se encuentra. Su capacidad para fijar nitrógeno y mejorar la fertilidad del suelo contribuye a la conservación de la biodiversidad y al equilibrio ambiental en zonas áridas y semiáridas. Además, la sombra que proporciona favorece la proliferación de fauna local, creando microhábitats esenciales para numerosas especies.

Culturalmente, el algarrobo tiene un valor simbólico en muchas comunidades originarias de América Latina, donde forma parte de la tradición ancestral y de prácticas agrícolas sostenibles. Su uso en la alimentación, medicina y artesanía refleja la estrecha relación entre el ser humano y este árbol, que ha sido fuente de sustento y bienestar a lo largo de los siglos.

Albizia

La Albizia, conocida científicamente como Albizia julibrissin, es una especie arbórea destacada por su follaje denso y abundante, similar al de los helechos. Sus flores crecen en delicados ramilletes compuestos por finos estambres de tonos rosados o amarillos, motivo por el cual es llamada comúnmente el “árbol de la seda”. También es conocida popularmente como acacia de Constantinopla o parasol de China. Originaria de Taiwán, Asia y China, esta especie se ha extendido a regiones de Europa, África y Estados Unidos, principalmente en zonas tropicales y subtropicales.

Pertenece a la familia Mimosoideae y al género Albizia, nombre que rinde homenaje al naturalista florentino Filippo Degli Albizzi, responsable de introducir esta especie en Europa alrededor de 1740. La Albizia incluye aproximadamente 100 especies distribuidas en diversas regiones del mundo.

En cuanto a su tamaño, suele alcanzar entre 6 y 7 metros de altura. Su valor ornamental es notable, principalmente debido a la elegancia de sus hojas bipinnadas y la vibrante tonalidad de sus flores, que florecen esplendorosamente en primavera o verano, dependiendo del clima local. Durante el invierno, el árbol pierde sus hojas, pero en primavera vuelve a brotar con un follaje más brillante y flores coloridas que embellecen el paisaje.

Entre las variedades más comunes se encuentran la Albizia julibrissin var. rosea, Albizia julibrissin var. umbrella y Albizia julibrissin var. pompadour, que se distinguen principalmente por la intensidad y tonalidad de sus flores, las cuales varían desde un rosa pálido hasta un rosa intenso, añadiendo diversidad visual a los jardines y espacios donde se cultivan.

Además de su valor ornamental, la Albizia es apreciada por su capacidad para proporcionar sombra debido a su copa amplia y extendida. También se utiliza en proyectos de reforestación y control de erosión en regiones tropicales, ya que su rápido crecimiento y resistencia contribuyen a estabilizar el suelo y mejorar la biodiversidad local.

Características y reproducción de la Albizia

El tronco de la Albizia es delgado y está cubierto por una corteza fina de color gris. Sus frutos son legumbres colgantes y aplanadas que maduran en otoño. Estas vainas contienen semillas utilizadas para la propagación del árbol. Para mejorar la tasa de germinación, algunos cultivadores someten las semillas a un choque térmico: primero se sumergen en agua hirviendo durante un segundo y luego se colocan en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Esta técnica ayuda a ablandar la cubierta dura de la semilla, facilitando su brotación.

Posteriormente, se siembran una o dos semillas por maceta o cavidad, ubicándolas en un lugar soleado hasta que germinen. Cuando las plántulas comienzan a crecer en altura, es recomendable trasplantarlas si es necesario y sujetar el tallo con una vara para evitar que se inclinen o se dañen por el viento.

Si se opta por cultivar la Albizia en macetas, es fundamental elegir recipientes de gran tamaño para minimizar la necesidad de trasplantes frecuentes, limitándolos idealmente a dos durante el ciclo de vida joven del árbol. Aunque la Albizia no es exigente en cuanto al tipo de suelo, se recomienda utilizar una mezcla de arena gruesa con un sustrato fértil y ligeramente ácido para favorecer un buen desarrollo radicular. Además, es aconsejable renovar la capa superficial del sustrato cada 12 meses, retirando la tierra agotada y reemplazándola por una más fresca y nutritiva.

La época más adecuada para sembrar Albizia es en otoño o a finales del invierno, cuando las condiciones climáticas favorecen la germinación y el crecimiento inicial. Algunos jardineros prefieren cultivar los árboles de forma individual, mientras que otros los agrupan para crear espacios agradables y sombreados que invitan al descanso y la contemplación.

Además de la propagación por semillas, la Albizia puede multiplicarse mediante técnicas vegetativas como los esquejes y los acodos, que permiten obtener nuevos ejemplares con características genéticas idénticas al árbol madre. Estas prácticas son especialmente útiles para conservar rasgos específicos o para acelerar la producción de plantas.

¿Cómo sembrar una Albizia?

La Albizia es una planta ideal para espacios abiertos. Su elegante follaje y su porte atractivo la hacen destacar en jardines, terrazas, parques, bosques y cualquier área despejada donde pueda lucir plenamente su belleza. Aunque es resistente al frío, se adapta mejor a climas templados. En zonas donde se presenten heladas, es recomendable cubrirla con plástico o materiales protectores para evitar daños en sus hojas y brotes.

Independientemente de que se cultive a pleno sol o en sombra parcial, el requisito más importante para la Albizia es un buen drenaje del suelo. No tolera el exceso de humedad, ya que el encharcamiento puede provocar pudrición en sus raíces. Según la estación del año, el riego debe realizarse de dos a cuatro veces por mes, ajustando la cantidad según las condiciones climáticas. Una vez que la planta alcanza su madurez, desarrolla un sistema radicular profundo y extenso que le permite aprovechar eficientemente el agua disponible, reduciendo la frecuencia de riego.

La Albizia es una especie bastante versátil y resistente, capaz de crecer en casi todos los tipos de suelos, incluso en aquellos cercanos al mar o con escasos nutrientes. Sin embargo, para un crecimiento óptimo, es preferible un suelo bien aireado y ligeramente ácido a neutro. En suelos muy pobres, se recomienda enriquecer la tierra con materia orgánica antes de la siembra para favorecer el desarrollo inicial.

Para sembrarla, se aconseja plantar las semillas o plántulas a una profundidad adecuada, asegurándose de que el área cuente con suficiente espacio para el desarrollo de su amplia copa y raíces. Además, es importante protegerla de vientos fuertes durante sus primeros meses, ya que aunque la Albizia es resistente, puede resultar afectada por condiciones extremas en su etapa juvenil.

Cuidados de la Albizia

Para fomentar un crecimiento saludable de la Albizia, es recomendable aplicar una dosis anual de estiércol libre de nitrógeno, ya que esto contribuye a fortalecer la planta sin promover un crecimiento excesivo y débil. Durante la fase de floración, se puede complementar esta nutrición con fertilizantes minerales específicos que aporten los nutrientes necesarios para potenciar la floración y el desarrollo general.

La poda no resulta estrictamente necesaria para la Albizia, pero sí es aconsejable realizar cortes moderados para darle una forma estética y eliminar ramas dañadas o enfermas. El momento ideal para podar es antes del inicio de la floración, asegurándose siempre de emplear herramientas limpias y esterilizadas para evitar la propagación de enfermedades y plagas.

Uno de los principales problemas fitosanitarios que afecta a la Albizia es la susceptibilidad a enfermedades causadas por el exceso de riego, lo cual puede favorecer la aparición de hongos y pudriciones radiculares. Además, esta especie es vulnerable al ataque de un insecto conocido como Psilla, que inverna en la planta y se alimenta de su savia. Este insecto provoca defoliación y la contaminación del follaje, afectando la salud general del árbol.

En caso de detectar la presencia de Psilla, se recomienda aplicar un tratamiento fitosanitario que incluya primero la desinfección de la planta con productos que contengan ácidos grasos, los cuales ayudan a eliminar huevos y larvas. Posteriormente, se debe utilizar insecticidas específicos para controlar la población adulta y evitar su reproducción. Es importante realizar un seguimiento continuo para prevenir futuras infestaciones.

Para mantener la Albizia en óptimas condiciones, es fundamental controlar el riego, asegurándose de que el suelo drene bien y evitar encharcamientos. También es beneficioso ubicarla en un lugar con buena exposición solar y protegerla de vientos fuertes, que pueden dañar sus delicadas ramas y flores.

Usos medicinales y beneficios para la salud

Diversas comunidades mayas utilizaban tanto la hoja como la corteza de la Albizia para el tratamiento de traumas y quemaduras, aplicándola en animales y seres humanos. Además, sus usos tradicionales incluyen la reducción de síntomas asociados a la gripe y la tos, la disminución del enrojecimiento cutáneo, la detención de hemorragias, el alivio de dolencias musculares, así como la mitigación de infecciones e inflamaciones. También se emplea para calmar afecciones respiratorias, y se le atribuye un efecto beneficioso en la regeneración y recuperación de los tejidos dañados.

Las preparaciones a base de Albizia son diversas. Comúnmente, la corteza se deja secar para luego procesarla en cápsulas o polvos. En la medicina tradicional china, esta corteza es conocida como la “Corteza de la felicidad”, debido a sus supuestos efectos sobre el estado de ánimo y la limpieza espiritual del corazón, promoviendo un bienestar emocional y mental integral.

Por su parte, las hojas secas suelen utilizarse para la elaboración de infusiones y cataplasmas, que se aplican tópicamente o se ingieren para aprovechar sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y expectorantes. Estas aplicaciones reflejan el valor ancestral y la versatilidad terapéutica de la Albizia en distintas tradiciones medicinales alrededor del mundo.

Alcornoque

El alcornoque es un árbol de gran importancia económica y ecológica, especialmente en la región mediterránea occidental. Su corteza gruesa y esponjosa es ampliamente utilizada para la fabricación de corchos, tapones, aislantes, aplicaciones navales y tejidos. Este árbol abunda en países como Marruecos, Argelia, Túnez, España, Portugal, Italia y Francia. Conocido también como chaparro o corco en algunas regiones, su nombre común es alcornoque.

Junto con los robles, encinas y castaños, el alcornoque pertenece a la familia de las fagáceas. Su denominación científica es Quercus suber L. Puede vivir hasta 500 años en estado natural, aunque su supervivencia está amenazada por diversos factores, especialmente en España, donde la regeneración es lenta debido a la actividad de pastoreo, incendios, la depreciación del mercado del corcho y el cambio climático.

Características de su hábitat

El alcornoque prospera en laderas y colinas de poca elevación, prefiriendo climas cálidos. Las heladas extremas pueden dañar sus hojas. Prefiere suelos silíceos, libres de rocas calizas, lo que facilita su oxigenación. La disponibilidad de agua es esencial; requiere unos 400 litros/m² al año, de los cuales al menos 100 litros/m² deben ser suministrados en verano a través de precipitaciones horizontales, rocío o acumulaciones subterráneas.

Distribución y conservación

A pesar de las amenazas, España sigue siendo uno de los territorios con mayor presencia de alcornoques, con aproximadamente 725 mil hectáreas, concentradas principalmente en Andalucía. El Parque Natural de Los Alcornocales es uno de los reservorios más impresionantes, abarcando 167,767 hectáreas en Málaga y Cádiz. Este parque no solo es un lugar para el disfrute, sino también para la conservación del alcornoque y la producción de corcho. Diversos estudios sugieren que el desarrollo de su corteza está relacionado con la evolución para protegerse del fuego.

Apariencia del alcornoque

La robustez es una de las principales características del alcornoque. En su juventud, se muestra regio y erguido, pero con el tiempo puede inclinarse. Su altura no sobrepasa los 20-25 metros. Destaca por su copa amplia y ramificaciones copiosas. Sus raíces son fuertes y pueden generar brotes propios. Las hojas son perennes, de 3 a 7 centímetros, ovaladas y de un verde penetrante en el haz.

Enfermedades y plagas

El alcornoque es susceptible a diversas enfermedades, especialmente por los descorches constantes. La Diplodia es un hongo que puede causar la muerte del árbol. El follaje puede ser afectado por la fumagina, causada por plagas como el pulgón, la cochinilla o la mosca blanca.

La floración y fruto del alcornoque

El alcornoque florece en primavera, aunque ocasionalmente lo hace en verano u otoño. Las flores masculinas son colgantes y amarillas, mientras que las femeninas son pedunculadas. El fruto del alcornoque, las bellotas, mide de 2 a 5 centímetros y empieza a desarrollarse cuando el árbol tiene de 10 a 12 años. Aunque son alargadas y vellosas, no son comestibles.

Propiedades del alcornoque

Además de la producción de corcho, el alcornoque se utiliza como alimento para el ganado. Tiene propiedades medicinales, principalmente debido a su efecto antiinflamatorio, que se atribuye al tanino presente en ramas, hojas y frutos. Se utiliza para tratar inflamaciones, infecciones bucales, úlceras y dolencias articulares. Para aprovechar sus beneficios, se recomienda preparar una infusión con una cucharada del fruto y una taza de agua, hirviendo y reposando antes de aplicar.

Doradilla

La doradilla es una planta medicinal que ha capturado el interés de diversas culturas a lo largo de la historia debido a sus propiedades terapéuticas. Originaria de Europa occidental y central, esta variedad de helecho crece principalmente en las grietas de rocas calcáreas. Su uso medicinal se remonta a la antigüedad, cuando ya era conocida por sus beneficios como diurético y antitusivo. La doradilla, cuyo nombre científico es Ceterach officinarum, pertenece a la familia de las Aspleniceae.

Descripción y características de la doradilla

La doradilla es fácilmente identificable debido a su similitud con otros helechos. Posee un rizoma corto y cespitoso, cubierto de páleas lanceoladas de color castaño oscuro o negro con márgenes ciliados. Las frondes, que emergen de los rizomas, pueden alcanzar hasta 15 centímetros de longitud y suelen agruparse en pecíolos verdes, más cortos que la lámina.

La lámina de la doradilla mide entre 4 y 12 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, con una forma lanceolada. El haz de la lámina es verde oscuro y glabro, mientras que el envés es mate y densamente cubierto de páleas plateadas, algunas glandulosas. Presenta entre 6 y 15 pares de pinnas dispuestas de forma alterna, con ápices redondeados y márgenes enteros o crenados. Los esporangios están situados en el envés de la fronde, en soros lineares, y producen esporas pardas ovoideas.

Propiedades medicinales y aplicaciones de la doradilla

La doradilla es valorada en la herbolaria por sus principios activos, que incluyen taninos, ácidos orgánicos y mucílagos. Estos componentes le confieren propiedades diuréticas, coleréticas, hipotensivas, hipoviscosizantes, tónicas y antitusivas. Además, se recomienda su uso para aumentar la diuresis en afecciones genitourinarias como cistitis, ureteritis y uretritis, así como en casos de oliguria, urolitiasis, hiperazotemia, hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas y sobrepeso con retención de líquidos.

La doradilla también se utiliza en la prevención de la arteriosclerosis, disquinesias biliares, bronquitis, gripes y resfriados. Las partes de la planta que se utilizan con fines medicinales son las frondes, las cuales se preparan en forma de infusión.

Uso en medicina tradicional

En la medicina tradicional, la doradilla es utilizada para aliviar los síntomas en mujeres en estado de parto, ayudándolas a reducir el consumo de medicamentos. Para estos fines, las hojas secas o frescas se hierven durante unos 5 minutos, y la infusión resultante se puede beber o emplear en baños.

En casos de bronquitis, tos, catarros, problemas renales y períodos de convalecencia, la doradilla contribuye a mejorar las condiciones generales del organismo y a combatir la fatiga asociada a estos estados. Se recomienda preparar un cocimiento con 30 gramos de doradilla por cada litro de agua, hirviendo el agua durante 20 minutos, dejándola reposar 10 minutos y filtrándola. Para aprovechar sus propiedades como tónico pectoral y remedio para la tos, se sugiere consumir el cocimiento caliente, con limón y un endulzante natural.

Hábitat y distribución de la doradilla

La doradilla se encuentra en zonas umbrosas, grietas de muros y roquedos en rocas básicas, desde el nivel del mar hasta los 2700 metros de altitud. Es una especie típica de Europa occidental y central, extendiéndose por la región mediterránea hasta Asia en su zona templada.

Forma parte de comunidades vegetales de la clase Asplenietea trichomanis, caracterizadas por su escaso recubrimiento y compuestas por hemicriptófitos, geófitos y caméfitos que crecen en fisuras de peñascos, cantiles o muros secos. Entre las plantas características de estas comunidades se encuentran Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Ceterach officinarum, Phagnalon saxatile y Sedum dasyphyllum.

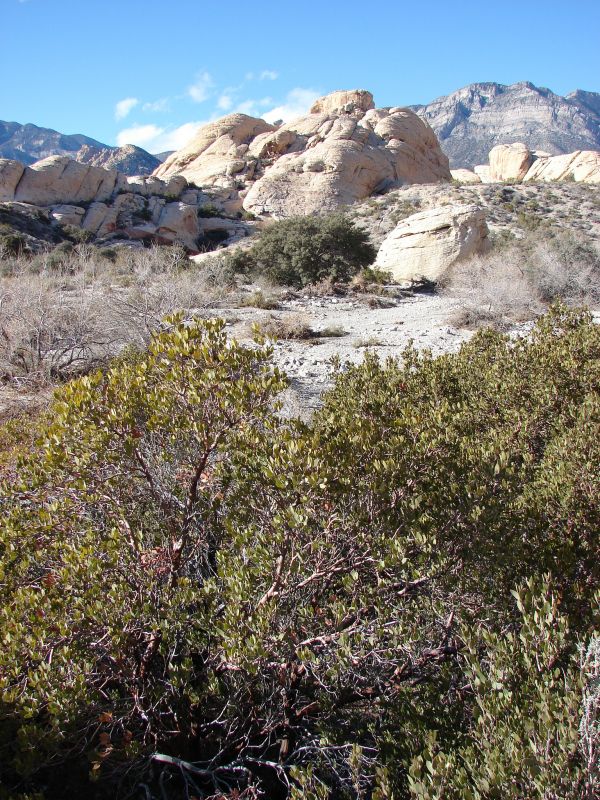

Pingüica

La pingüica, conocida científicamente como Arctostaphylos pungens y perteneciente a la familia Ericaceae, es un arbusto significativo en el ecosistema del sur de Estados Unidos y en casi todo México. En México, se le conoce comúnmente como «manzanita» debido a sus frutos pequeños y redondos que recuerdan a una manzana. Esta planta no solo es vital en su hábitat natural, sirviendo como alimento para diversas especies animales, sino que también es apreciada en la gastronomía local para la elaboración de mermeladas. A lo largo de los años, ha captado la atención por sus usos y propiedades medicinales, especialmente en la medicina tradicional mexicana.

Características de la pingüica

El arbusto de pingüica se caracteriza por sus tallos erectos que pueden alcanzar una altura de entre 1 y 3 metros. Su corteza rojiza y lisa es distintiva, al igual que sus ramas cortas de las que brotan hojas coriáceas, de un verde brillante y forma ovalada o lanceolada. Estas hojas pueden medir hasta 4 centímetros de largo, y las nuevas presentan una apariencia lanosa, un rasgo curioso de la planta.

Las inflorescencias de la pingüica consisten en racimos esféricos formados por numerosas flores. Su fruto, una drupa globosa y lisa de entre 5 y 8 milímetros, es carnoso y comestible. El proceso de maduración del fruto comienza al final de la primavera o a finales del verano, pasando de un color amarillo a un tono café rojizo. Los frutos permanecen en la planta durante uno o dos meses.

La pingüica prospera en suelos secos, poco profundos y ricos en grava y arena, con un pH ácido. Para maximizar la absorción de nutrientes y agua, esta planta establece relaciones simbióticas con hongos del suelo. En áreas afectadas por incendios forestales, las semillas de pingüica requieren escarificación para germinar, lo que demuestra su adaptación a estos ambientes.

Usos y propiedades de la pingüica

La pingüica desempeña un papel crucial en el ecosistema al servir como alimento para muchas especies silvestres. En México, los frutos se recolectan para hacer mermeladas, una tradición que data de antes de la llegada de los conquistadores. No obstante, la falta de un cultivo sistematizado ha limitado los estudios exhaustivos sobre sus propiedades.

En la medicina popular mexicana, la pingüica es valorada por sus propiedades diuréticas. Se recomienda su uso en infusiones a partir de sus raíces, hojas o frutos para aliviar síntomas de enfermedades renales. Además, es utilizada para tratar diarreas, reumatismo, hidropesía e inflamaciones.

Importancia ecológica de la pingüica

La pingüica juega un papel esencial en la restauración de suelos erosionados y en la alimentación de la fauna silvestre. Naturalmente, prospera en terrenos pedregosos donde contribuye a la formación de suelo fértil, facilitando el establecimiento de otras especies. En California, se ha observado que arbustos como la pingüica actúan como nodrizas para especies arbóreas como Juniperus sp. y Pinus monophylla, mejorando el suelo y el microclima.

Como especie clave en la gestión de áreas forestales, su capacidad para responder a incendios y restaurar áreas degradadas es notable. Su estrategia ecológica incluye la producción abundante de frutos, dispersión por mamíferos y aves, y germinación dependiente del fuego. Sin embargo, su propensión a intensificar incendios puede desplazar otras especies si no se gestiona adecuadamente.

Conservación y manejo de la pingüica

La gestión de áreas de transición, que utiliza el fuego para promover el crecimiento de pastos, podría aumentar la densidad de pingüica. Su reemplazo en ausencia de fuego puede tardar hasta 50 años, por lo que las prácticas de extracción mecánica podrían ser necesarias para su sustitución. Dada su importancia ecológica, es fundamental desarrollar sistemas de manejo para conservar esta especie valiosa, que no solo es crucial para la supervivencia de varias especies de vida silvestre, sino también para la generación de sustrato en suelos escasos.

Tepezcohuite

Tepezcohuite, conocido científicamente como Mimosa tenuiflora, es una planta que ha captado la atención por sus propiedades medicinales y usos tradicionales. Este arbusto espinoso ha sido empleado desde tiempos prehispánicos por los mayas, quienes lo utilizaban para tratar diversos trastornos cutáneos. En la actualidad, el tepezcohuite ha resurgido en la industria cosmética y farmacéutica, siendo apodado el «árbol de la piel» debido a su eficacia en la cicatrización y regeneración dérmica. Sin embargo, es importante considerar sus efectos alucinógenos, que han sido comparados con los del LSD.

Descripción del tepezcohuite y sus características

El tepezcohuite es un arbusto espinoso que puede alcanzar hasta 8 metros de altura. Sus hojas son alternas y están compuestas de 6 a 9 pares de pinnas, cada una formada por 20 a 40 hojuelas linear oblongas y ligeramente viscosas. Las flores son pequeñas y blancas, dispuestas en densas espigas que pueden medir entre 5 y 8 centímetros de largo. La planta produce vainas oblongas de unos 7 centímetros de ancho y semillas casi ovoides, morenas u oliváceas, que tienen un brillo distintivo y miden de 3 a 5 centímetros de largo.

Hábitat y distribución del tepezcohuite

El tepezcohuite prospera en climas cálidos y húmedos, especialmente en pastizales y matorrales espinosos. Se encuentra principalmente en las partes secas de zonas cálidas y húmedas, integrándose en las selvas bajas espinosas. Esta planta se distribuye desde Brasil hasta el norte de México, con una población abundante en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y el sur de Chiapas. En algunas regiones de México, se considera una maleza difícil de erradicar debido a su capacidad para invadir cultivos de maíz y áreas agrícolas abandonadas.

Usos farmacológicos y cosméticos del tepezcohuite

Las propiedades cicatrizantes de la corteza del tepezcohuite han sido objeto de múltiples estudios científicos. La actividad biológica se debe principalmente a su contenido de taninos y saponinas. Los ensayos clínicos han demostrado la eficacia de los extractos de corteza de Mimosa tenuiflora en el tratamiento de úlceras venosas de la pierna.

La comercialización de extractos de tepezcohuite ha requerido el desarrollo de métodos de control de calidad para asegurar la autenticidad de la materia prima. Los estudios químicos han identificado los taninos como el componente principal de la corteza, representando un 16% de su composición. El polvo de tepezcohuite se utiliza para tratar problemas estomacales e intestinales, así como para elaborar cataplasmas para afecciones cutáneas. Un uso popular es el tratamiento de granos y heridas, mediante un enjuague casero realizado al hervir la cáscara y enfriar el líquido resultante.

Efectos alucinógenos del tepezcohuite

Investigaciones recientes han detectado la presencia de N, N-Dimetriltriptamina (N, N-DMT) en el tepezcohuite, un compuesto que, en presencia de inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), puede producir efectos psicoactivos similares al LSD. Históricamente, los chamanes combinaban el N, N-DMT con plantas que contenían IMAO para preparar una bebida utilizada en rituales, conocida como Ayahuasca.

Innovaciones recientes en el uso del tepezcohuite

En los últimos años, el tepezcohuite ha cobrado relevancia en la industria cosmética gracias a sus propiedades regenerativas y antiinflamatorias. Estudios recientes han explorado su aplicabilidad en productos para el cuidado de la piel, como cremas antiarrugas y tratamientos para cicatrices. Además, se están investigando sus posibles beneficios en el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas, aprovechando su capacidad para modular la respuesta inmunitaria.

La creciente demanda de productos naturales ha impulsado investigaciones adicionales sobre el tepezcohuite, enfocándose en su sostenibilidad y en la optimización de los procesos de extracción de sus componentes activos, maximizando así sus beneficios terapéuticos y cosméticos.

Liquidámbar

El liquidámbar es uno de los árboles más emblemáticos del otoño en regiones que experimentan las cuatro estaciones del año. Su impactante cambio de coloración durante esta estación lo convierte en un atractivo natural que adorna parques y jardines, destacándose por su belleza y aportando un toque especial al paisaje.

Conocido comúnmente como árbol del ámbar o estoraque, su nombre científico es Liquidámbar styraciflua, que significa «ámbar líquido». Esto se debe a la resina aromática que se extrae de su corteza, rica en compuestos gomosos. Pertenece a la familia de las Hamamelidáceas, lo que lo sitúa entre especies botánicas de gran interés ornamental y medicinal.

Características del Liquidámbar

El liquidámbar presenta hermosas hojas en forma de arce que, al llegar el otoño, se transforman en un espectáculo visual de tonos amarillos, rojos y burdeos, especialmente cuando reciben abundante sol y bajas temperaturas sin precipitaciones.

Este árbol es muy solicitado para embellecer espacios públicos y privados debido a su asombroso despliegue de colores. Alcanza una altura promedio de 10 a 40 metros y puede extenderse hasta unos 10 metros de ancho. Su forma cónica o piramidal es característica, tornándose más ancha con la edad. El tronco se distingue por sus hendiduras profundas y una corteza corchosa.

Floración

En primavera, el liquidámbar florece, aunque sus flores no son especialmente vistosas y, por lo tanto, no se utilizan con fines ornamentales. Lo curioso es que produce tanto flores masculinas como femeninas. Las femeninas son globosas y alargadas, mientras que las masculinas son más redondeadas y se agrupan en racimos terminales.

Los frutos, de apariencia capsular, se abren mediante dos valvas y crecen en grupos globosos. Contienen numerosas semillas comprimidas, con una ala membranosa, y miden aproximadamente cuatro centímetros de diámetro. Estas esferas marrones, cubiertas de espinas, cuelgan tras la caída de las hojas.

El desarrollo del liquidámbar es lento al principio, pero se acelera después de tres o cuatro años de plantado. Una vez alcanza la madurez, el crecimiento se estabiliza.

Debido a que no requiere poda frecuente, el liquidámbar es ideal para plantarse en calles y parques, ya que generalmente no interfiere con cables ni estructuras arquitectónicas. Su resistencia al clima adverso, capacidad de proporcionar sombra y frenar el viento lo hacen también adecuado para jardines residenciales.

Nueva Sección: Importancia Ecológica y Usos del Liquidámbar

El liquidámbar no solo es valioso por su belleza y propiedades medicinales, sino también por su importancia ecológica. Este árbol contribuye a la biodiversidad, ofreciendo refugio y alimento a diversas especies de aves e insectos. Su resina y las hojas caídas enriquecen el suelo al descomponerse, promoviendo un ecosistema saludable.

Más allá de sus beneficios ecológicos, el liquidámbar es utilizado en la industria de la perfumería y en la fabricación de productos de limpieza debido a su agradable fragancia. También se investiga su potencial en la elaboración de biocombustibles, lo que podría representar un avance en la búsqueda de fuentes de energía más sostenibles.

Cultivo del Liquidámbar

Para cultivar un liquidámbar, es esencial considerar la delicadeza de sus raíces; debe plantarse solo cuando estas estén bien desarrolladas. Aunque es un árbol resistente, no es recomendable sembrarlo en áreas con clima o suelo excesivamente secos, ni en suelos poco profundos o espacios reducidos que no permitan su crecimiento pleno.

Para un crecimiento óptimo, el terreno debe ser húmedo o contar con un buen sistema de riego. Idealmente, el suelo debe ser ácido para potenciar el colorido otoñal del árbol. Aunque no requiere poda continua, es recomendable eliminar la madera muerta al inicio del otoño, evitando excesos en regiones frías para no debilitar el árbol.

Su reproducción varía según la estación: a partir de semillas en otoño, por esquejes en verano y mediante acodo en primavera. Las semillas deben recolectarse cuando los frutos maduran, ya que se abren rápidamente. Para superar el letargo interno de la semilla, es aconsejable someterlas a un tratamiento antes de sembrarlas.

Propiedades del Liquidámbar

El liquidámbar es conocido por el aceite de estoraque extraído de su corteza interna, utilizado en la preparación de bálsamos y pomadas tanto comerciales como caseras. Este aceite es eficaz en el tratamiento de afecciones como ansiedad, bronquitis, gripes, tos, cortes en la piel, ahogo y sarna.

Además, actúa como un potente expectorante en casos de catarro crónico, asma y bronquitis, gracias a sus beneficios sobre las enfermedades respiratorias. También se emplea en el tratamiento de la gonorrea, leucorrea y diversas lesiones cutáneas, incluidas parasitosis, eccemas y ulceraciones.

Para obtener el bálsamo de estoraque, se realizan incisiones en el tronco del árbol para recolectar el aceite o resina. También es común su uso como ambientador, calentando el aceite para liberar su fragancia, similar a los sahumerios elaborados con hojas de eucalipto.

Aglaonema

La aglaonema es una planta ornamental muy apreciada por su capacidad para adaptarse a ambientes interiores con poca luminosidad. Originaria de las regiones tropicales de Asia y Nueva Guinea, esta planta es común en oficinas, centros comerciales y hogares. Su follaje siempre verde, decorado con listones plateados, la convierte en una adición estética en diversos ambientes. El género Aglaonema incluye alrededor de 20 especies, siendo la más conocida la aglaonema commutatum, perteneciente a la familia de las Aráceas.

Descripción y características de la aglaonema

La aglaonema es una planta herbácea perenne, conocida por sus hojas siempre verdes que se disponen en tallos erectos, a veces ramificados o amacollados. Estos tallos pueden alcanzar entre 50 centímetros y 1,5 metros de altura, con un diámetro de hasta 6 centímetros. Con el tiempo, los tallos pueden volverse colgantes. Sus hojas son grandes, con pecíolos de hasta 25 centímetros de longitud y una forma elíptico-lanceolada, midiendo 30 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. El color verde oscuro de las hojas se ve realzado por matices gris plateado que se extienden a lo largo de las venas laterales.

La planta presenta inflorescencias axilares, con un espádice de 6 centímetros de color crema que contiene las flores masculinas en su parte superior, mientras que las flores femeninas ocupan la parte inferior, rodeadas por una espata de color verdoso de unos 9 centímetros. Los frutos de la aglaonema son bayas ovoides y alargadas, de unos 25 centímetros. Estas bayas cambian de color verde a amarillo y finalmente a un rojo intenso en su madurez, conteniendo una sola semilla en su interior.

Condiciones de cultivo de la aglaonema

El cultivo de la aglaonema se ha practicado en Asia desde hace siglos, valorada no solo por su belleza ornamental sino también por la creencia de que trae suerte. Introducida en Occidente a finales del siglo XIX, ha sido objeto de múltiples hibridaciones para obtener especies más resistentes y con características estéticas mejoradas. Su popularidad se debe a su capacidad para prosperar en condiciones de poca luz.

Es importante tener en cuenta que la aglaonema es sensible a las bajas temperaturas, comenzando a deteriorarse a menos de 15°C. Las plantas afectadas presentan manchas negras y de aspecto grasoso en el follaje. Para mejorar la resistencia a las bajas temperaturas, se han desarrollado híbridos con características mejoradas.

Reproducción y cuidados de la Aglaonema

La reproducción de la aglaonema se realiza principalmente a través de esquejes o por división de los brotes basales. Prefiere suelos húmedos y se recomienda el uso de pequeñas cantidades de fertilizante para promover su crecimiento. Es crucial proteger las plantas de la luz solar directa y de las bajas temperaturas. Para un desarrollo óptimo, se aconseja retirar las inflorescencias, lo cual ayuda a prolongar la vida de las plantas.

La aglaonema es susceptible a ataques de ácaros y nematodos que afectan sus raíces, así como de hongos y bacterias. Para evitar estos problemas, es esencial no encharcar el suelo durante el riego. Los ácaros y cochinillas que se adhieren a las hojas pueden eliminarse frotándolas suavemente con un algodón empapado en alcohol.

Un dato importante es que la savia de la aglaonema contiene cristales de oxalato de calcio, los cuales pueden provocar irritación cutánea dolorosa y afectar las membranas mucosas si se ingiere.

Recomendaciones adicionales para el cuidado de la Aglaonema

Durante la primavera y el verano, la aglaonema requiere un riego moderado para mantener el sustrato ligeramente húmedo. En invierno, es conveniente espaciar los riegos, permitiendo que el sustrato se seque completamente entre ellos. La primavera también es el momento ideal para trasplantar las aglaonemas a macetas más grandes, aprovechando para dividir las matas y obtener nuevos ejemplares.

Hierba de sapo

La hierba de sapo, conocida científicamente como Eryngium carlinae, es una planta espinosa originaria de México y algunas regiones de Centroamérica. Pertenece a la familia de las Apiaceae y ha sido valorada desde tiempos ancestrales por sus potenciales propiedades medicinales. A pesar de ser considerada endémica y, por lo tanto, a menudo combatida en ciertas regiones, su popularidad ha crecido a medida que se realizan más estudios científicos para determinar sus verdaderas capacidades curativas.

La hierba de sapo ha captado la atención de investigadores y profesionales de la salud debido a su potencial para ofrecer soluciones alternativas en el ámbito de la medicina natural, especialmente en áreas donde el acceso a tratamientos médicos modernos es limitado.

Identificación y características de la hierba de sapo

La hierba de sapo es una planta espinosa y perenne que generalmente carece de tallo o presenta uno corto y inclinado, alcanzando en ocasiones una altura de hasta 50 centímetros. Su sistema de raíces es notablemente profundo, extendiéndose hasta 5 metros, lo que dificulta su erradicación en campos de cultivo.

Las hojas de la hierba de sapo son basales y se organizan en forma de roseta densa. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, son aserradas y espinosas, con bordes pilosos. Las inflorescencias forman una cabeza ovoide con flores pequeñas, hermafroditas y de colores que varían entre blanco, azul y morado. El fruto es un aquenio esquizocarpo con una semilla en su interior.

Propiedades medicinales y aplicaciones terapéuticas

Las propiedades medicinales de la hierba de sapo han sido reconocidas desde las civilizaciones prehispánicas, que la utilizaban para tratar afecciones como el «mal de la sangre pesada». Aunque aún no cuenta con el respaldo de entidades como la Food and Drug Administration (FDA), investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México han mostrado resultados prometedores, indicando que esta planta podría ayudar a reducir grasas, triglicéridos y ácido úrico en el organismo.

Además, la hierba de sapo se considera una opción viable para integrar conceptos de medicina tradicional en comunidades con acceso limitado a la medicina moderna. Sin embargo, es crucial tener en cuenta las posibles contraindicaciones, especialmente para quienes padecen de hipotensión arterial, trastornos renales y gastritis.

Componentes activos de la hierba de sapo

Entre los componentes activos de la hierba de sapo, destacan las saponinas, conocidas por sus propiedades expectorantes y depurativas. Aunque efectivas, pueden causar irritación si se utilizan sin supervisión médica. También contiene flavonoides, que actúan como antioxidantes y podrían tener propiedades anticancerígenas.

Los fitoesteroles presentes en la planta ayudan en la absorción del colesterol, mientras que los triterpenos facilitan la absorción de vitaminas esenciales como K, E y A. Además, la hierba de sapo es una fuente importante de hierro y calcio.

Usos tradicionales y potencial futuro

A lo largo de los siglos, la hierba de sapo ha sido una de las plantas más populares en el contexto de la medicina tradicional mexicana. Hoy en día, los estudios científicos buscan validarla como una alternativa viable en regiones donde el desarrollo médico es limitado, combinando conocimientos ancestrales con descubrimientos recientes. Esto podría abrir nuevas puertas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que la región ofrece.