Otros 78

Floema

Desde el punto de vista botánico, los sistemas vasculares de las plantas están conformados por dos tipos de conductos: el floema y el xilema. Aunque están intrínsecamente relacionados, presentan características y funciones distintas. En conjunto, permiten a las plantas explotar una amplia gama de hábitats y recursos, favoreciendo la distribución de nutrientes y la estructura del organismo. El floema facilita la translocación de los productos de la fotosíntesis, principalmente azúcares, desde las hojas hacia las demás regiones de la planta; el xilema transporta agua y sales minerales desde las raíces hasta las partes aéreas.

El término floema procede del griego phloios, que significa corteza.

Quitina

La quitina es uno de los polisacáridos más abundantes en la naturaleza. Tras la celulosa, ocupa el segundo lugar en abundancia. El término quitina proviene del griego chitón, que significa capa o envoltura, aludiendo a su dureza.

Se localiza esencialmente en el exoesqueleto de muchos crustáceos; también forma parte de la cutícula de los insectos y de la pared celular de hongos. En algunas algas y otros microorganismos se han identificado estructuras que contienen quitina, aunque su presencia es menos común en esas fuentes.

Desde el punto de vista químico, la quitina es un polisacárido lineal compuesto por unidades de N-acetilglucosamina unidas por enlaces β-(1→4). Es insoluble en la mayoría de disolventes y presenta fuertes enlaces de hidrógeno entre cadenas, lo que le confiere gran resistencia. La desacetilación parcial de la quitina da lugar al quitosano, un polisacárido soluble en soluciones ácidas.

La quitina se obtiene principalmente a partir de cáscaras y exoesqueletos de crustáceos mediante procesos de desproteinización y desmineralización, seguidos de desacetilación para obtener diferentes grados de quitosano. También se puede producir a partir de hongos. Su disponibilidad, sostenibilidad y biocompatibilidad la hacen atractiva para diversas industrias.

- Farmacéutica y medicina: vendajes hemostáticos a base de quitosano; matrices para liberación controlada de fármacos; andamios para ingeniería de tejidos.

- Alimentaria: uso como aditivo alimentario y fibra dietética; clarificante de jugos y vinos; espesante y estabilizante de emulsiones.

- Cosmética: formadores de película, agentes acondicionadores de la piel y productos para reparación de heridas; protección de la barrera cutánea.

- Medio ambiente y agricultura: floculante en tratamientos de aguas; recubrimientos biodegradables y envases; liberación controlada de fertilizantes; bioplaguicidas y selladores de suelos.

- Biotecnología y materiales: matrices para cultivo celular y sistemas de liberación, fibras y recubrimientos biodegradables.

Nota: Las personas alérgicas a los mariscos deben consultar a un profesional de la salud antes de utilizar productos derivados de quitina o quitosano, ya que pueden presentarse reacciones en algunas personas sensibles.

CARACTERÍSTICAS de la quitina

La quitina es un polisacárido compuesto por unidades de N‑acetilglucosamina unidas entre sí por enlaces β‑1,4. Esta organización lineal favorece una red fuertemente entrelazada mediante puentes de hidrógeno entre cadenas adyacentes, lo que confiere al material una considerable resistencia estructural y una baja solubilidad.

La desacetilación parcial de la quitina da lugar al quitosano, un derivado cuyas propiedades de reactividad y solubilidad pueden variar según el grado de desacetilación y el medio de disolución. En condiciones adecuadas, el quitosano presenta mayor solubilidad y funcionalización química en comparación con la quitina.

Entre sus características destacadas se halla su alto peso molecular y su naturaleza porosa, que favorecen una excelente retención y absorción de agua. Normalmente se presenta como un polisacárido nitrogenado de color blanco, en forma de polvo o escamas. En general, es insoluble en agua y en la mayoría de disolventes orgánicos, aunque puede disolverse en soluciones ácidas cuando el grado de desacetilación es bajo.

- Origen y disponibilidad: se halla de forma abundante en los exoesqueletos de crustáceos y, en menor medida, en hongos y otros microorganismos. Es una fuente renovable y biodegradable.

- Propiedades físicas y químicas: alto peso molecular, estructura semocrystalline y porosa; capacidad de absorber agua y formar redes hidratadas; estabilidad térmica razonable.

- Solubilidad y funcionalidad: insoluble en la mayoría de disolventes; el quitosano se vuelve soluble en soluciones ácidas y su reactividad se puede modificar por desacetilación controlada y por reticulación química.

- Aplicaciones: films y recubrimientos biodegradables, matrices para liberación controlada de fármacos, apósitos para heridas, ingeniería de tejidos, uso en la industria alimentaria como aditivo y en cosmética.

DESCUBRIMIENTO

La quitina fue identificada principalmente en el dermoesqueleto de los artrópodos, entre ellos arácnidos, crustáceos e insectos, así como en estructuras como quetas y perisarcos. Asimismo, se halla en la epidermis de los nematelmintos y en el revestimiento celular de ciertas setas y microorganismos.

A diferencia de otros biopolímeros, la quitina no se halla en los caparazones de los moluscos gasterópodos. Estos caparazones están formados principalmente por carbonato de calcio y proteínas, entre las que se incluyen la conquiolina y, cuando corresponde, estructuras nacarinas. En otros organismos, la quitina proporciona soporte estructural y protección.

- Composición y estructura: es un polisacárido lineal formado por unidades de N-acetilglucosamina unidas por enlaces β-(1→4), lo que le confiere gran resistencia y ligereza.

- Distribución biológica: se encuentra en el dermoesqueleto de artrópodos, en quetas y perisarcos, y en la epidermis de algunos nematelmintos, así como en ciertas setas y otros microorganismos.

- Relación con otros biopolímeros: a partir de la desacetilación parcial se obtiene quitosano, un material con importantes aplicaciones en biomedicina, agricultura y tratamiento de aguas.

- Aplicaciones y usos: la quitina y el quitosano se emplean en bioplásticos, liberación controlada de fármacos, curación de heridas, cosmética y agricultura para mejorar la resistencia de las plantas.

OBTENCIÓN DE LA QUITINA

Cada año, las industrias procesadoras de mariscos, como camarón, cangrejos y otros afines, generan grandes cantidades de desechos sólidos. Estos desechos consisten en conchas, cabezas y patas que representan entre el 75% y el 85% del peso neto de los animales.

La acumulación de estos residuos contamina el entorno y su degradación es lenta. Esta situación impone costos y desafíos a las empresas, ya que la eliminación y la gestión de los desechos incrementan gastos y riesgos ambientales. Por ello, existen opciones tecnológicas que permiten aprovechar estos remanentes y convertirlos en productos de mayor valor.

La valorización de la quitina extraída de los desechos de mariscos ha emergido como una solución atractiva para mitigar el problema ambiental y generar ingresos. En promedio, se obtienen alrededor de 120.000 toneladas de quitina a partir de los residuos de mariscos a nivel mundial. A nivel industrial, la obtención de este biopolímero se basa en el procesamiento de las cubiertas o exoesqueletos de distintos crustáceos, principalmente del camarón y del cangrejo.

Procesos típicos de obtención de quitina:

- Pretratamiento mecánico y lavado para eliminar impurezas gruesas.

- Desmineralización: tratamiento ácido, generalmente con ácido clorhídrico, para eliminar carbonatos y sales minerales.

- Desproteinización: tratamiento alcalino, habitualmente con hidróxido de sodio, para eliminar proteínas adheridas.

- Descoloración y purificación: métodos para eliminar pigmentos y obtener quitina de mayor pureza, que pueden incluir oxidantes suaves o agentes blanqueadores adecuados.

- Secado y molienda: obtención de polvo de quitina con tamaño de partícula controlado para su uso en distintas aplicaciones.

Una vez obtenida, la quitina puede someterse a desacetilación para producir quitosano, un biopolímero con múltiples aplicaciones en medicina, agricultura, agua y alimentos. Esta conversión amplía su rango de uso y facilita su manejo en diversas industrias, debido a la mayor solubilidad y reactividad del quitosano frente a la quitina.

Además de crustáceos, se investigan fuentes alternativas de quitina, como hongos y ciertos insectos, además de otros residuos marinos. Diversificar las fuentes ayuda a reducir presiones sobre una única cadena de suministro y a promover una economía circular basada en el reciclaje de desechos.

USOS de la quitina

La quitina y sus derivados se emplean cada vez más en diversas industrias. A diferencia de los productos derivados del petróleo, se obtienen a partir de subproductos de las actividades pesqueras y acuícolas, lo que favorece su uso sostenible.

La quitina y el quitosano se presentan con frecuencia como residuos de plantas procesadoras de origen natural y renovable. No son tóxicos ni alérgicos para las personas; además, son antimicrobianos y biodegradables. Sus aplicaciones se agrupan en varias áreas.

Agricultura

En esta área existen diversas aplicaciones. Entre ellas destacan:

- Recubrimientos de semillas con quitosano para mejorar su conservación y germinación tras la siembra.

- Recubrimientos y sistemas de liberación controlada de fertilizantes, que optimizan la disponibilidad de nutrientes y reducen pérdidas por lixiviación.

- Uso como agente desinfectante y fungicida para proteger las plántulas durante las etapas iniciales de desarrollo.

Cosmética

La quitina y el quitosano se utilizan de forma amplia en la industria cosmética y de cuidado personal. Entre las aplicaciones más comunes se cuentan:

- Tratamientos para control de peso y productos atrapa grasas, que ayudan a la reducción de la absorción de grasas en el sistema digestivo.

- Aditivos antisépticos en champús y productos para el cuidado de la piel, así como en cremas de afeitar y en formulaciones dentales y bucales.

- Propiedades hidratantes: los geles que contienen quitosano retienen agua, ayudando a prevenir la resequedad cutánea.

Medicina

En medicina, la quitina y el quitosano se han utilizado históricamente para acelerar la cicatrización de lesiones. En la actualidad, se emplean en la fabricación de suturas quirúrgicas y vendajes biodegradables, así como en gasas impregnadas. También se utilizan en cremas antisépticas para el tratamiento de quemaduras y heridas menores.

Tratamiento de las aguas

Este es uno de los usos más extensos e importantes de la quitina y del quitosano. Sus aplicaciones incluyen:

- Coagulante y floculante en aguas residuales turbias y alcalinas, para facilitar la clarificación y la eliminación de sólidos suspendidos y grasas.

- Atrapado de metales pesados y pesticidas disueltos en el agua, gracias a la capacidad de formar complejos con diversas especies contaminantes.

- Detector de fenoles en aguas desechadas por la industria, apoyado por la inmovilización de la enzima tirosinasa para señales analíticas.

Biosensores

El quitosano se utiliza con frecuencia como soporte en la inmovilización de catalizadores y enzimas sensibles a sustancias específicas. Ejemplos notables incluyen:

- Detección de glucosa en sangre, basada en la inmovilización de la enzima glucosa oxidasa sobre el quitosano, en combinación con el mediador Azul de Prusia para la lectura electroquímica.

- Desarrollo de otros biosensores para analitos clínicos y ambientales mediante enzimas específicas o microorganismos encapsulados en matrices de quitosano.

SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

La valorización de la quitina extraída de los desechos de mariscos ha emergido como una solución atractiva para mitigar el problema ambiental y generar ingresos. En promedio, se obtienen alrededor de 120.000 toneladas de quitina a partir de los residuos de mariscos a nivel mundial. A nivel industrial, la obtención de este biopolímero se basa en el procesamiento de las cubiertas o exoesqueletos de distintos crustáceos, principalmente del camarón y del cangrejo.

La diversificación de fuentes, como hongos e insectos, y el aprovechamiento de otros residuos marinos, fortalece la resiliencia de la cadena de suministro y fomenta una economía circular.

Procesos típicos de obtención de quitina:

- Pretratamiento mecánico y lavado para eliminar impurezas gruesas.

- Desmineralización: tratamiento ácido, generalmente con ácido clorhídrico, para eliminar carbonatos y sales minerales.

- Desproteinización: tratamiento alcalino, habitualmente con hidróxido de sodio, para eliminar proteínas adheridas.

- Descoloración y purificación: métodos para eliminar pigmentos y obtener quitina de mayor pureza, que pueden incluir oxidantes suaves o agentes blanqueadores adecuados.

- Secado y molienda: obtención de polvo de quitina con tamaño de partícula controlado para su uso en distintas aplicaciones.

Una vez obtenida, la quitina puede someterse a desacetilación para producir quitosano, un biopolímero con múltiples aplicaciones en medicina, agricultura, agua y alimentos. Esta conversión amplía su rango de uso y facilita su manejo en diversas industrias, debido a la mayor solubilidad y reactividad del quitosano frente a la quitina.

Además de crustáceos, se investigan fuentes alternativas de quitina, como hongos y ciertos insectos, además de otros residuos marinos. Diversificar las fuentes ayuda a reducir presiones sobre una única cadena de suministro y a promover una economía circular basada en el reciclaje de desechos.

Cochayuyo

El cochayuyo es una alga marina que crece en aguas de fuerte corriente y bajas temperaturas. Su nombre científico es Durvillaea antarctica y se halla en los mares subantárticos del Océano Pacífico, especialmente alrededor de Chile y Nueva Zelanda, así como en algunas islas subantárticas.

Es parte del filo Phaeophyta (algas pardas). Se dice que su nombre procede del quechua y significa “planta marina”. Al cochayuyo también se le conocen expresiones como Cochayugo, Cochaguasca, Cochahuasca, Coyofe y Cachiyuyo.

Por su sabor suave y ligeramente marino, el cochayuyo es muy utilizado en la gastronomía, especialmente en la cocina chilena. Su versatilidad permite incorporarlo a ensaladas, guisos, sopas y marinados, así como en preparaciones de medicina natural popular. También se emplea para espesar caldos y aportar una textura agradable a diversos platillos.

Desde el punto de vista nutricional, el cochayuyo es una fuente notable de fibra y minerales, entre ellos yodo, calcio y otros compuestos bioactivos. Aporta proteínas y vitaminas, y su consumo se asocia a beneficios para la salud digestiva, el metabolismo y el bienestar general. Como toda alga, su ingesta debe ser moderada, especialmente para personas con trastornos tiroideos, hipertensión o alergias; se recomienda consultar a un profesional de la salud si se incorpora de forma regular a la dieta.

- Propiedades nutricionales destacadas: fibra dietética, yodo, calcio y proteínas, con presencia de minerales y vitaminas.

- Usos culinarios: ensaladas de cochayuyo, guisos, sopas, caldos y platos marinos.

- Preparación en casa: remojo en agua fría durante varias horas, enjuague y cocción; el cochayuyo rehidratado adquiere una textura firme y absorbente.

- Notas de salud: ofrece beneficios para la digestión y el metabolismo; moderación recomendada para personas con condiciones tiroideas.

Obtención, procesamiento y conservación

El cochayuyo se consume con mayor frecuencia en su estado seco, lo cual facilita su conservación y manejo culinario. Al deshidratarse, puede formarse una cavidad interna por una bolsa de gas, lo que le permite flotar hacia la superficie para buscar la luz solar.

Para su obtención, especialmente en las costas chilenas donde abunda, se recomienda cortar la planta por la base adherida a la roca y dejarla en el agua para que la corriente la arrastre hacia la orilla. Una vez en la orilla, se limpia de arena y otros residuos y se deja secar al aire libre hasta lograr la deshidratación deseada. Posteriormente se almacena en lugares frescos y secos, en envases herméticos. Es recomendable practicar una cosecha responsable para no dañar los ecosistemas costeros y evitar recolectar de zonas protegidas.

- Usos culinarios: una vez rehidratado, se corta en tiras o trozos pequeños y se incorpora a caldos, sopas y guisos; también puede añadirse a ensaladas cuando está ya blando. Aporta sabor umami y una textura atractiva para platos tradicionales.

- Propiedades nutricionales: es rico en fibra dietética y minerales como yodo, calcio y hierro; aporta vitaminas del complejo B y es bajo en grasas.

- Notas de conservación: tras hidratarse y deshidratarse adecuadamente, puede mantenerse en un lugar seco por varios meses en envases herméticos, evitando la humedad para prevenir moho.

- Notas ambientales: la recolección debe hacerse de forma sostenible, evitando dañar las rocas o la fauna local y respetando áreas protegidas y las mareas para limitar el impacto ambiental.

Beneficios nutricionales

El cochayuyo es una alga marina de alto valor nutricional. Es fuente de vitaminas A, B, C, D y E, así como de ácido fólico. También aporta proteínas y minerales como sodio, azufre y fósforo, destacando su contenido de calcio.

Al igual que otras algas, contiene yodo, magnesio, manganeso, hierro y ácidos grasos omega-3, que pueden contribuir a la salud tiroidea, metabólica y cardiovascular cuando se integra en una dieta equilibrada.

- Proteínas: en promedio, alrededor de 11–12 g por cada 100 g de porción comestible.

- Fibra: su alto contenido de fibra dietética favorece la saciedad y la salud intestinal; los valores pueden variar según la variedad y el procesamiento, situándose entre rangos altos.

- Calorías y carbohidratos: alrededor de 85 kcal por 100 g, con unos 12 g de carbohidratos.

- Vitaminas y minerales: aporta vitaminas A, B, C, D y E, ácido fólico; minerales como calcio, yodo, magnesio, manganeso y hierro; y contiene ácidos grasos omega-3.

En conjunto, estas propiedades hacen del cochayuyo una opción valiosa dentro de una alimentación equilibrada. Su combinación de fibra, proteína y micronutrientes puede favorecer la saciedad, apoyar el metabolismo y contribuir a una dieta de control de peso cuando se consume de forma moderada y dentro de un plan nutricional adecuado.

Consejos prácticos de consumo: se presenta en forma seca o deshidratada, así como en conservas. Para prepararlo, se remoja para hidratarlo y luego se cocina en caldos, sopas, guisos, ensaladas o como acompañamiento. Debido a su contenido de yodo y, en algunas preparaciones, de sodio, conviene moderar su ingesta, especialmente en personas con trastornos tiroideos o hipertensión. Opta por versiones con bajo sodio y consulta a un profesional de la salud si tienes dudas o condiciones médicas.

Usos medicinales del cochayuyo

Si algo destacan del cochayuyo es su amplia utilidad en la medicina tradicional y en la nutrición. A continuación se presentan algunos de sus usos y beneficios más citados.

- Desintoxica. El cochayuyo contiene cisteína, un aminoácido con propiedades mucolíticas y antioxidantes que pueden ayudar a la eliminación de toxinas y apoyar la función hepática. Su consumo podría favorecer a personas con ciertas condiciones hepáticas y, por su alto contenido de hierro, a quienes padecen anemia. Para aprovecharlo, se remoja la alga en jugo de limón y se incorpora a platos ricos en hierro.

- Previene y alivia el estreñimiento. Su elevado contenido de fibra favorece la regularidad intestinal y contribuye a la desintoxicación del organismo. Puede ser útil en casos de estreñimiento o molestias asociadas, como las hemorroides.

- Contribuye a reducir el colesterol. Su fibra ayuda a disminuir los niveles de colesterol en sangre, especialmente la fibra soluble que favorece la reducción de la absorción de colesterol.

- Apoya la función tiroidea. Por su contenido de yodo, el cochayuyo puede favorecer una adecuada función tiroidea. Se recomienda moderación y consultar con un profesional de la salud, especialmente en personas con hipertiroidismo o bocio. Una pauta común es consumir aproximadamente una cucharada diaria de cochayuyo deshidratado, siempre que no existan contraindicaciones.

- Reduce la fatiga. Gracias a su combinación de vitaminas, minerales, proteínas y oligoelementos, aporta nutrientes que pueden contribuir a la vitalidad y al bienestar general. No sustituye una alimentación equilibrada ni un tratamiento médico en casos de cansancio intenso.

- Aporta saciedad y ayuda en la pérdida de peso. Al ser bajo en azúcares y grasas y alto en fibra, favorece la sensación de saciedad y ralentiza la absorción de carbohidratos, lo que puede apoyar programas de control de peso cuando se incorpora dentro de una dieta balanceada.

Otros beneficios

- Es recomendada para apoyar la salud en la fibromialgia, la fatiga crónica, la artritis y la osteoporosis, gracias a su contenido de magnesio.

- Contribuye a aliviar la acidez estomacal en algunas personas, gracias a su fibra y a compuestos que favorecen la digestión.

- Favorece la salud de la piel, el cabello y las uñas; puede ayudar a reducir brotes de acné y a fortalecer la fibra capilar y la queratina de las uñas.

- Apoya la salud cardiovascular, aportando fibra, potasio y antioxidantes que favorecen la circulación y la salud de las arterias.

- Por su alta saciedad y su aporte de fibra, ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, lo que puede ser beneficioso en dietas para la diabetes.

- Nota: debido a su contenido de yodo, debe consumirse con moderación en personas con trastornos tiroideos o en embarazo; consultar a un profesional de la salud antes de incorporar este alimento de forma regular.

- En la cocina, aporta un sabor umami característico y se puede rehidratar para añadir textura y color a ensaladas, guisos y caldos.

El cochayuyo en la gastronomía

El cochayuyo es una alga marina ampliamente utilizada en la cocina chilena y en otras culturas costeras. Su sabor suave y su textura masticable la hacen compatible con una amplia variedad de preparaciones, aportando cuerpo, sabor marino y valor nutricional. Además de sus atributos culinarios, su fibra ayuda a la digestión y aporta minerales como yodo y calcio.

Antes de su uso, se desala y rehidrata para lograr la textura deseada. Se puede consumir cruda en ciertas preparaciones o hidratada para incorporar a ensaladas, ceviches, sopas, guisos y pastas. También se utiliza triturada para espesar salsas o como condimento aromático en platos de mariscos y legumbres.

- Desalado y rehidratación: remojo en agua fría o tibia durante 20–60 minutos (según espesor), enjuague y escurrido adecuados antes de cortar o cocinar.

- En ensaladas y platos fríos: cortado en tiras o trozos pequeños; puede usarse crudo o ligeramente hidratado para una textura más suave.

- En sopas, guisos y caldos: se añade durante la cocción para ablandar y aportar sabor marino y fibra; tiende a deshilacharse al cocinarse.

- En ceviches y marinados: picado fino para equilibrar la acidez con su aroma marino; combina bien con limón, cebolla y cilantro.

- En salsas y pastas: triturado o rallado para espesar y aportar sabor; da cuerpo a salsas cremosas o a caldos para pasta.

- Conservación: se comercializa en seco o en conserva; una vez rehidratado, conviene conservarlo en refrigeración y consumirlo en 2–3 días.

Propiedades y consideraciones nutricionales: el cochayuyo es rico en fibra dietética y minerales como yodo, calcio y hierro, y aporta proteínas de origen vegetal. Su bajo aporte calórico lo hace adecuado para dietas equilibradas. Es apto para vegetarianos y veganos, y naturalmente libre de gluten. Por su contenido de yodo, su consumo debe ser moderado por personas con trastornos tiroideos; ante dudas, es recomendable consultar a un profesional de la salud. Al comprarlo, elija productos deshidratados de buena calidad y cámbielos de olor a humedad o moho.

Más aplicaciones

Los pueblos huilliches de la región austral de Chile emplean las hojas del cochayuyo para confeccionar pelotas. Estas pelotas se cubren con telas para practicar linao o inao, juegos tradicionales de pelota que presentan similitudes con el rugby, aunque con reglas propias de cada comunidad.

Antiguamente, se extraía del tallo un colorante oscuro que se utilizaba para teñir las telas y otros textiles de uso cotidiano, como prendas y objetos decorativos.

Además de sus usos lúdicos y tintóreos, el cochayuyo es una alga comestible muy valorada en la cocina chilena y patagónica. Su sabor y textura la hacen adecuada para ensaladas, guisos y platos marinados, y destaca por su alto contenido en fibra, vitaminas y minerales.

En la actualidad, estas prácticas siguen formando parte del patrimonio cultural huilliche. Se transmiten a través de talleres, demostraciones y proyectos de conservación, y pueden observarse en ferias y eventos culturales donde se muestran técnicas de recolección, preparación y usos tradicionales del cochayuyo de forma sostenible.

Precauciones y recomendaciones

Como para otras algas, el cochayuyo posee un alto contenido de yodo y, en ciertas preparaciones, de sodio. Su consumo debe ser moderado, especialmente en personas con trastornos tiroideos, hipertensión o alergias. Si se incorpora de forma regular a la dieta, es recomendable consultar a un profesional de la salud para ajustar la ingesta y evitar desequilibrios. Opta por versiones con bajo sodio y controla la humedad durante su almacenamiento para evitar moho. En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, consulte a su médico antes de incluirlo de forma repetida.

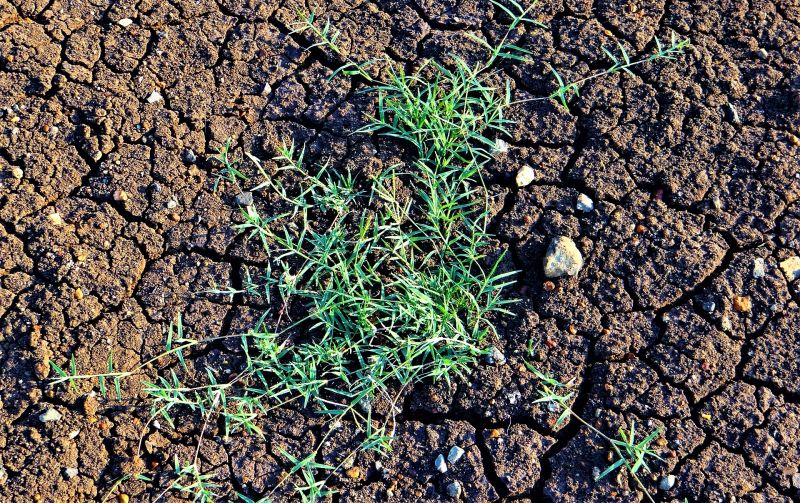

Germinación

La germinación es el proceso mediante el cual una semilla, ubicada en condiciones adecuadas de humedad, temperatura y oxígeno, se transforma en una plántula capaz de crecer y desarrollarse hasta la adultez. Es un paso característico de la reproducción sexual de las plantas. La semilla, fruto de la fertilización, funciona como unidad de dispersión y perpetuación de la especie; la germinación facilita la continuidad de la vida vegetal al dar origen a nuevas plantas.

En las gramíneas, durante la germinación el embrión debe activarse para convertirse en una plántula que pueda desenvolverse por sí misma. Esto implica una serie de cambios metabólicos y morfológicos que culminan con la germinación y el inicio del crecimiento autónomo de la planta.

La germinación puede describirse en fases principales: imbibición, activación metabólica, ruptura de la testa y emergencia de las estructuras embrionarias (radícula y plúmula). A partir de la plúmula se desarrollan las primeras hojas y el tallo, y la plántula obtiene un sistema radicular funcional que le permite absorber agua y nutrientes del medio.

- Imbibición: la semilla absorbe agua y se rehidrata, reanudando enzimas y procesos metabólicos.

- Activación metabólica: reactivación de la respiración celular y síntesis de componentes necesarios para el crecimiento.

- Ruptura de la cubierta: la testa se rompe para permitir el crecimiento de las estructuras embrionarias.

- Emergencia de la radícula y la plúmula: la raíz embrionaria inicia su crecimiento y el brote asciende, emergiendo por encima del sustrato.

Factores ambientales clave para la germinación incluyen la disponibilidad de agua (humedad), temperatura adecuada según la especie, oxígeno y, en algunos casos, la luz. Las gramíneas suelen germinar mejor en rangos templados y con suficiente humedad; sin embargo, la respuesta óptima varía entre especies.

Ejemplos comunes de gramíneas cuyo proceso de germinación es fundamental en la agricultura y la horticultura incluyen el trigo, el maíz, el arroz y el césped. La calidad de la semilla y las condiciones de almacenamiento influyen significativamente en la rapidez y el porcentaje de germinación.

PROCESO DE LA GERMINACIÓN

La germinación es un proceso crítico y delicado; una vez que se inicia, no puede revertirse. En la cariopsis se halla un embrión reducido pero completo, que contiene la plúmula (hoja inicial) y la radícula (raíz inicial).

La zona nutritiva interna está formada por el endospermo, que suministra la energía necesaria para el crecimiento inicial. El proceso comienza con la imbibición, la absorción de agua, que activa el metabolismo y moviliza las reservas. Durante esta etapa se sintetiza el ácido giberélico, una hormona clave.

El ácido giberélico se reconoce por las células de la capa aleurónica, las cuales producen enzimas hidrolíticas (principalmente α-amilasa) que degradan el endospermo en azúcares simples. Estos azúcares alimentan al embrión y permiten su crecimiento durante las primeras fases, hasta que la plántula puede realizar la fotosíntesis por sí misma.

Con la emergencia de la radícula y, poco después, de la plúmula, la plántula se ve capaz de desarrollar clorofila y puede iniciar la fotosíntesis al estar expuesta a la luz. En muchas especies, las primeras hojas verdaderas se desarrollan tras la salida de la plántula del sustrato.

Factores ambientales como la temperatura, la humedad, el oxígeno y la dormancia de la semilla influyen en la velocidad y la proporción de germinación. Los cereales y, en general, las plantas de semilla pequeña, suelen germinar mejor en rangos de temperatura moderados (aproximadamente 15–25 °C), con humedad constante y oxígeno suficiente.

- Fase de imbibición: la semilla absorbe agua, rehidrata los tejidos y activa los procesos metabólicos.

- Activación metabólica y movilización de reservas: se sintetizan enzimas y se liberan azúcares y aminoácidos desde el endospermo para alimentar al embrión.

- Ruptura de la testa y emergencia de la plántula: la testa se rompe y emergen la radícula y, posteriormente, la plúmula.

- Desarrollo inicial y establecimiento de la fotosíntesis: la plántula desarrolla las primeras hojas y, al estar en luz, inicia la fotosíntesis para sostener el crecimiento.

ETAPAS

La germinación es el conjunto de procesos que permiten que un embrión contenido en una semilla pase de un estado latente a una plántula. Durante este periodo, el embrión utiliza las sustancias nutritivas almacenadas en la semilla para su desarrollo inicial, y la estructura embrionaria se va organizando hasta emerger. Se distinguen tres etapas:

- Hidratación: es la primera fase y esencial para que la germinación comience. La semilla absorbe agua, las células se hinchan y se activan las enzimas que liberan y movilizan las reservas nutritivas almacenadas.

- Germinación: proceso metabólico en el que se reanudan las vías respiratorias y metabólicas. Las reservas se movilizan para formar componentes básicos de la plántula; con condiciones adecuadas, la radícula (raíz embrionaria) rompe el revestimiento y empieza a penetrar en el sustrato, seguida por la aparición de la plúmula.

- Crecimiento: fase de desarrollo de la plántula tras la emergencia. A partir de la salida de la plántula de la semilla, la absorción de agua se mantiene o aumenta y se inician las primeras hojas, permitiendo la fotosíntesis y la continuación del crecimiento.

Factores que influyen: la germinación depende de la humedad constante, temperatura adecuada para la especie, oxígeno suficiente y condiciones químicas favorables en el sustrato. La viabilidad de la semilla, la edad y el almacenamiento también afectan el éxito de la germinación. Además, la luz puede acelerar o inhibir la germinación según la especie (algunas semillas germinan mejor a oscuras, otras requieren luz).

TIPOS DE GERMINACIÓN

Las semillas pueden germinar mediante dos patrones principales: germinación epigea y germinación hipogea. A continuación se describen sus características y ejemplos.

- Germinación epigea. En este tipo, la plántula eleva la porción entre la radícula y los cotiledones (hipocótilo), que se alarga y empuja a los cotiledones por encima del suelo. Posteriormente, los cloroplastos se diferencian en los cotiledones y estos realizan la fotosíntesis, funcionando como hojas iniciales. Con el tiempo se desarrolla el epicótilo, la región situada entre los cotiledones y las primeras hojas. Ejemplos típicos de este tipo de germinación son la lechuga, el ricino, la cebolla y las judías, entre otros; también especies como tomate, pepino y calabacín muestran germinación epigea.

- Germinación hipogea. En las plántulas hipogeas, los cotiledones permanecen enterrados y sólo la plúmula rompe la superficie del suelo; el hipocótilo es muy corto o casi inexistente. El epicótilo se alarga y emergen las hojas verdaderas, que son las primeras hojas fotosintéticas de la plántula. Este tipo de germinación es característico de varios cereales y cultivos, tales como maíz, trigo y cebada, así como de leguminosas como guisantes y alubias, entre otros.

IMPORTANCIA PRÁCTICA Y APLICACIONES

La germinación es un proceso clave para el éxito de cultivos en agricultura y horticultura. Conocer sus fases y los factores que la condicionan permite optimizar el manejo de semilleros, mejorar la caducidad y la calidad de las semillas, seleccionar condiciones de sustrato adecuadas y anticipar posibles fallos durante el establecimiento de plántulas. Asimismo, facilita la toma de decisiones sobre almacenamiento, tratamiento de semillas y etapas de siembra para maximizar la germinación y el establecimiento de las plantas.

CONDICIONES PARA que prospere

La germinación exitosa depende de la calidad de la semilla y de condiciones ambientales adecuadas. En primer lugar, la semilla debe ser viable y madura: estar bien formada y poseer un embrión vivo que conserve su poder germinativo.

Además, se requieren tres factores esenciales que deben combinarse de forma equilibrada para activar las enzimas y movilizar las reservas nutritivas almacenadas en la semilla:

- Humedad adecuada: la semilla debe absorber agua para ablandar el tegumento y activar enzimas que transforman los nutrientes en energía para el crecimiento inicial. Un exceso de agua puede provocar asfixia y pudrición; por ello, el sustrato debe mantener la humedad sin encharcarse.

- Temperatura adecuada: la germinación tiene un rango óptimo que varía según la especie. En general, temperaturas moderadas favorecen la activación enzimática y el desarrollo embrionario. Temperaturas muy altas pueden dañar las células, mientras que las bajas las ralentizan o impiden.

- Aire y oxígeno: la semilla requiere oxígeno para la respiración durante las primeras etapas. Un sustrato suelto, bien drenado y con buena aireación facilita el intercambio de gases y evita la saturación de humedad.

Durante la germinación, el embrión utiliza las reservas nutritivas (almidón, aceites y proteínas) para crecer hasta que la plántula desarrolle hojas y comience la fotosíntesis. El tegumento se ablanda y se rompe gradualmente a medida que el embrión se activa.

Una tierra o sustrato adecuado proporciona una textura suelta que permite el paso de aire y agua, favoreciendo el desarrollo radicular inicial. En macetas, se recomienda una mezcla bien drenante y, si corresponde, un ligero acolchado para mantener la humedad de forma estable y evitar fluctuaciones bruscas de temperatura.

LA SEMILLA COMO ELEMENTO DE LA GERMINACIÓN

Una semilla resulta de la maduración de un óvulo fecundado; en su interior se halla el embrión y, en muchas especies, una reserva de alimento. Bajo condiciones adecuadas de humedad, temperatura y oxígeno, la semilla da origen a una nueva planta.

En el embrión se distinguen las siguientes estructuras:

- Radícula: es la primera estructura que emerge y se transforma en la raíz principal. Una vez exteriorizada, da origen a las raíces primarias y a los pelos absorbentes que facilitan la absorción de agua y minerales del suelo.

- Plúmula: también denominada yema apical, se ubica en el extremo opuesto a la radícula y dará lugar al tallo y a las primeras hojas.

- Hipocótilo: es la porción situada entre la radícula y la plúmula. Conecta ambas y, a medida que la plántula se desarrolla, constituye la parte inicial del tallo embrionario.

- Cotiledones: son las primeras hojas o, en algunas semillas, la reserva de alimento. En ciertas especies pueden cumplir simultáneamente ambas funciones: servir como reserva y formar las primeras hojas.

Nota: en las semillas monocotiledóneas, la reserva de alimento suele estar contenida en el endospermo, mientras que en las dicotiledóneas la reserva se almacena principalmente en los cotiledones. Esta distribución influye en la forma en que la plántula utiliza las reservas durante la germinación.

La germinación está condicionada por varios factores, entre los principales:

- Hidratación suficiente: la imbibición de agua activa el metabolismo y permite que las enzimas descompongan las reservas.

- Temperatura adecuada: cada especie tiene un rango óptimo; temperaturas fuera de este rango ralentizan o impiden la germinación.

- Oxígeno: el adecuado suministro de oxígeno es esencial para la respiración celular durante la germinación.

- Viabilidad y frescura de la semilla: semillas viejas o dañadas presentan menor capacidad de germinar.

- Dormancia: algunas semillas poseen dormancia que impide la germinación hasta que se superen ciertas condiciones (estratificación, escarificación o tratamiento hormonal).

Ejemplos prácticos de germinación en plantas de uso común:

- Trigo: germina rápidamente a temperaturas templadas y con humedad constante.

- Frijol común: necesita oxígeno adecuado y temperatura tibia; al absorber agua, activa rápidamente su metabolismo.

- Maíz: su endospermo y cotiledones permiten una reserva nutritiva útil durante la emergencia.

Polinización

La polinización es un proceso botánico mediante el cual se transfiere el polen desde los estambres, órganos masculinos de una flor, hacia el pistilo, la parte femenina. Su objetivo es facilitar la fecundación y, como resultado, la producción de semillas y frutos. El polen se forma en los sacos polínicos de los estambres y, una vez liberado, puede ser transportado por diversos agentes hasta el pistilo para iniciar la fecundación.

En la flor, el estambre es la parte masculina y porta los sacos polínicos que producen el polen. El pistilo, la parte femenina, contiene el óvulo y, tras la fecundación, dará lugar a la semilla. La polinización puede ocurrir dentro de la misma planta (autopolinización) o entre plantas distintas (polinización cruzada). La polinización cruzada suele favorecer la diversidad genética y la adaptación de las poblaciones a cambios ambientales.

- Agentes polinizadores: insectos (abejas, abejorros, mariposas), aves (colibríes), murciélagos y otros vertebrados; en algunas especies, el viento o el agua también pueden transferir el polen.

- Factores que influyen en la eficacia: la morfología de la flor, su color y olor, la presencia de néctar, la época de floración y la sincronización con la actividad de los polinizadores; la distancia entre flores y la disposición de estambres y pistilo también influyen.

FLORES HERMAFRODITAS Y POLINIZACIÓN

Las flores hermafroditas poseen simultáneamente estambres (órganos masculinos) y pistilos (órgano femenino). Aunque a primera vista podría pensarse que la autofecundación es posible, en la práctica la reproducción exitosa se da principalmente mediante la polinización cruzada. Esta tendencia aumenta la variabilidad genética y la adaptabilidad de las poblaciones. Por ello, la naturaleza ha desarrollado estrategias para favorecer la transferencia de polen entre flores de diferentes individuos y evitar que el polen llegue a su propio pistilo.

La polinización es el proceso por el cual se transfiere el polen desde los estambres hasta el pistilo. En las flores hermafroditas, la fecundación puede ocurrir por polinización cruzada, impulsada por polinizadores como abejas, abejorros, mariposas, aves y murciélagos, o en algunos casos por medio del viento (anemofilia). Los mecanismos que promueven la cruzada incluyen diferencias temporales en la maduración de los gametas (polen y óvulos no maduran al mismo tiempo), barreras anatómicas o químicas que dificultan la autopolinización, y variaciones morfológicas que separan físicamente estambres y estigma.

Ejemplos de estrategias para evitar la autofecundación:

- Autoincompatibilidad: sistemas genéticos o químicos que impiden la unión entre el polen de la misma flor o de la misma planta.

- Diferencias de maduración: el polen madura en momentos distintos al del estigma o del óvulo, reduciendo la posibilidad de autofecundación.

- Desalineación de estambres y estigma: variaciones de altura o posición que dificultan que el polen alcance el pistilo propio.

- Características que atraen polinizadores externos: colores, aromas y estructuras florales que orientan la visita de insectos o aves hacia otras flores.

Además de su papel en la reproducción, la polinización cruzada tiene importantes implicaciones ecológicas y agrícolas: muchos cultivos dependen de polinizadores para obtener frutos de buena calidad y rendimiento. La conservación de polinizadores y de hábitats florales cercanos es crucial para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

PROCESO DE POLINIZACIÓN

La polinización es el proceso por el cual el polen viable se transfiere desde la antera de una flor hasta el estigma de otra flor de la misma especie, lo que permite la fertilización y el desarrollo de semillas. Este traslado requiere elementos externos a la flor y, en muchos casos, la intervención de polinizadores.

La transportación del polen se realiza principalmente a través de agentes polinizadores, entre los que destacan los animales. Los polinizadores facilitan el contacto del polen con el estigma y pueden influir en la eficiencia de la reproducción. Además, existen mecanismos abióticos que también pueden contribuir a la polinización, como el viento o el agua, dependiendo de la especie.

La estación del año que favorece la floración y la reproducción varía según la especie y la región, pero con frecuencia la primavera ofrece condiciones óptimas: mayor disponibilidad de flores, mayor actividad de polinizadores y temperaturas adecuadas para la viabilidad del polen y la germinación del tubo polínico.

Dentro de las plantas, se distinguen estrategias polinizadoras en función de los vectores que utilizan:

- Generalistas: flores que pueden ser polinizadas por una amplia gama de vectores, como abejas, mariposas, aves y, en algunos casos, otros insectos y mamíferos. Suelen presentar flores abiertas, colores y aromas atractivos, y néctar abundante. Beneficio: mayor resiliencia ante cambios en la comunidad de polinizadores.

- Especialistas: flores que dependen de un único tipo de agente o vector para su polinización. Esta especialización puede aumentar la eficiencia cuando ese vector está presente, pero las plantas especialistas pueden ser más vulnerables si ese polinizador desaparece o reduce su actividad.

Estas relaciones entre plantas y polinizadores suelen ir acompañadas de adaptaciones morfológicas y señales atractivas, como:

- Colores vivos y patrones visibles;

- Olores característicos y, a veces, néctar abundante para premiar la visita;

- Horarios de apertura de la flor y de disponibilidad de néctar alineados con la actividad de vectores específicos;

- Rasgos estructurales que facilitan el contacto entre el polen y el estigma durante la visita.

En resumen, la polinización es un proceso clave para la reproducción de las plantas, impulsado por la interacción entre flores y una diversidad de polinizadores, y modulada por las condiciones ambientales y la evolución de estas relaciones.

TIPOS

La polinización es el proceso por el que se transfiere el polen desde la antera hasta el estigma de una flor, y es fundamental para la reproducción de muchas plantas. Existen diferentes mecanismos de polinización, clasificados conforme al medio de transmisión o a la fuente de energía que facilita el encuentro entre polen y estigma.

Anemófila (polinización por viento). Las plantas anemófilas liberan grandes cantidades de polen ligero para aumentar las probabilidades de que alcance estigmas de otras flores. Este modo es típico de muchos árboles y herbáceas como las gramíneas, algunas coníferas y plantas de climas templados. Las flores suelen ser discretas, poco vistosas y con estructuras que favorecen la liberación del polen, como estambres abundantes y estigmas expuestos.

Hidrófila (polinización por agua). El polen se transporta a través de corrientes o superficies de agua. Este mecanismo es característico de plantas que crecen en ambientes húmedos o acuáticos. El polen puede estar adaptado para flotabilidad o adherirse a partículas en suspensión, permitiendo su traslado entre plantas mediante el agua.

Zoófila (polinización por animales). En estas plantas, flores atractivas para polinizadores —color, aroma y néctar— facilitan la transferencia de polen por insectos, aves o murciélagos. Dentro de este grupo se pueden distinguir varias estrategias:

- Insectívoras o entomófilas: abejas, abejorros, mariposas y otros insectos visitan las flores para obtener néctar y polen.

- Ornitófilas: polinizadas por aves, principalmente colibríes y aves nectarívoras, con flores que ofrecen néctar accesible.

- Quiropterófilas: polinización por murciélagos, típica de flores nocturnas con aromas fuertes y grandes cantidades de néctar.

Autopolinización (autopolinización). Algunas especies pueden fertilizarse sin intervención de polinizadores, mediante autogamia (polen pasa del estambre al estigma de la misma flor) o geitonogamia (polen de una flor a otra flor de la misma planta). La autopolinización favorece la reproducción ante la escasez de polinizadores y facilita la reproducción rápida, pero tiende a reducir la variabilidad genética, lo que puede limitar la capacidad de adaptación a cambios ambientales.

Es común que algunas plantas presenten estrategias mixtas, aprovechando más de un mecanismo de polinización para aumentar la probabilidad de reproducción. Por ejemplo, ciertas especie pueden ser principalmente anemófilas, pero también recibir visitas de insectos que incrementan su éxito reproductivo, o combinar polinización por viento con aportes ocasionales de polinizadores.

POLINIZACIÓN MUTUALISTA

La polinización es una interacción planta-animal que, en la gran mayoría de los casos, se clasifica como mutualista: ambas partes se benefician. En este tipo de relación, la planta facilita la transferencia de polen gracias a estructuras florales especializadas, y el polinizador obtiene alimento, principalmente en forma de néctar y, a veces, de polen.

En contraste con otras interacciones simbióticas, que pueden ser espontáneas, facultativas o extremadamente flexibles, la polinización mutualista se caracteriza por adaptaciones que optimizan la recompensa para el polinizador y la transferencia de polen para la planta. Aun así, no todas las visitas de polinizadores conducen a una polinización efectiva; existen casos de robo de néctar o visitas oportunistas que no resultan en fecundación.

Es común pensar que la desaparición de un polinizador o de la planta implica inevitablemente la extinción del otro miembro; sin embargo, la realidad es más compleja. En muchos ecosistemas hay múltiples polinizadores y otras plantas pueden co-ocurrir o, en algunos casos, la planta puede verse favorecida por proveedores alternativos. No obstante, para especies muy especializadas, la pérdida de un polinizador clave puede reducir significativamente su fecundidad y, en última instancia, su persistencia.

- Beneficios recíprocos: la planta consigue la reproducción sexual y diversidad genética al transferir polen, mientras que el polinizador obtiene alimento y, en ciertos casos, refugio durante la floración.

- Diversidad de polinizadores: abejas, mariposas, aves colibríes, murciélagos y otros insectos o vertebrados desempeñan estas funciones; la composición de polinizadores varía según el tipo de planta y el ecosistema.

- Adaptaciones florales: las flores presentan rasgos que favorecen la visita de polinizadores específicos: color, olor, forma, sincronización de la floración y requisitos de mecánica de contacto entre estambres y pistilo; algunas plantas ofrecen néctar de acceso limitado para regular las visitas.

- Importancia ecológica y agrícola: la polinización mutualista sostiene la biodiversidad y la productividad de cultivos como frutas, frutos secos y plantas aromáticas; su pérdida puede afectar seriamente ecosistemas y rendimientos agrícolas.

En conclusión, la polinización mutualista es un pilar de la reproducción vegetal y de las comunidades biológicas, con una variedad de rutas y adaptaciones que enriquecen la estructura de los ecosistemas y el rendimiento de los cultivos humanos.

AGENTE POLINIZADOR

La polinización es llevada a cabo por diferentes intermediarios que transfieren el polen desde las anteras hasta el estigma. Se distinguen dos grandes grupos: vectores polinizadores bióticos y vectores polinizadores abióticos.

- Vectores polinizadores bióticos: requieren de seres vivos para la transferencia del polen. Se clasifican en cuatro grupos principales:

- Himenópteros: insectos como las abejas y las avispas.

- Lepidópteros: mariposas y polillas.

- Dípteros: principalmente moscas.

- Aves y otros vertebrados: colibríes, murciélagos; en algunas regiones también pueden participar ciertos roedores o primates en especies específicas.

- Vectores de polinización abióticos: no requieren de seres vivos y actúan por medio de fuerzas físicas. Entre ellos destacan:

- Agua: en plantas hidrófilas, el agua facilita el transporte del polen.

- Viento (anemófilos): plantas que dependen del viento para la dispersión y el transporte del polen.

La diversidad de polinizadores bióticos y abióticos es crucial para la biodiversidad de los ecosistemas y para la productividad de muchas cosechas agrícolas. La conservación de estos polinizadores, mediante prácticas agroambientales y entornos biodiversos, fortalece la resiliencia de los cultivos ante cambios climáticos y enfermedades.

La polinización es un proceso clave para la reproducción de las plantas con flores y para la seguridad alimentaria y la biodiversidad de los ecosistemas. A través de la transferencia de polen, se facilita la fertilización de las flores y la producción de semillas y frutos.

- Numerosos organismos obtienen alimento de las flores, que ofrecen recursos como néctar, polen y, en ciertos casos, frutos.

- Se estima que aproximadamente un tercio de la producción mundial de alimentos depende, directa o indirectamente, de la polinización realizada por animales polinizadores.

- La polinización contribuye a conservar la biodiversidad de flora y fauna al favorecer la reproducción de una gran variedad de especies y al mantener la diversidad genética de las poblaciones vegetales.

- Se estima que intervienen entre 200.000 y 400.000 especies como polinizadores, entre insectos (abejas, mariposas, avispas, polillas), aves, murciélagos y otros vertebrados.

- Aproximadamente el 90% de las plantas con flores requieren polinizadores para producir frutos y semillas, lo cual subraya la dependencia de la biodiversidad polinizadora en la producción agrícola y natural.

- La polinización facilita la reproducción sexual de las plantas y la difusión de sus genes, fortaleciendo la variabilidad genética y la resiliencia de los ecosistemas.

Problemas asociados a la polinización

La polinización realizada con la ayuda de animales presenta desafíos relevantes para la producción agrícola. Uno de los más significativos es la exposición de los polinizadores a pesticidas usados para el control de plagas en los cultivos. Estos productos químicos pueden desorientar, debilitar o incluso matar a insectos polinizadores como las abejas, lo cual perjudica la fecundación de las flores y, en consecuencia, la productividad de cultivos que dependen de la polinización.

Entre los pesticidas de mayor preocupación se encuentran ciertos neonicotinoides y otros compuestos de amplio espectro. Su uso durante la floración aumenta el riesgo de que polinizadores entren en contacto con sustancias tóxicas a través del néctar y el polen. Los impactos no siempre son inmediatos; pueden ser subletales, afectando la navegación, la recolección de alimento y la reproducción, lo que se traduce en poblaciones de polinizadores más bajas y menor rendimiento de las cosechas a largo plazo.

La exposición puede ocurrir en diferentes rutas: contacto directo con plaguicidas aplicados al cultivo, ingestión de néctar o polen contaminados y acumulación de residuos en el entorno de la parcela. En consecuencia, incluso prácticas aparentemente benignas pueden repercutir en la fecundación y en la calidad de la polinización.

- Riesgo para polinizadores: intoxicación aguda, estrés crónico, desorientación y reducción de la capacidad de retorno a la colmena o al área de forraje.

- Impacto en la diversidad de polinizadores: disminución de especies y cambios en las comunidades de insectos polinizadores.

- Consecuencias económicas: menor rendimiento en cultivos altamente dependientes de la polinización y mayores costos de manejo de plagas.

Para mitigar estos impactos, se pueden adoptar prácticas que protejan a los polinizadores sin comprometer el control de plagas:

- Aplicación de IPM (manejo integrado de plagas), que prioriza métodos no químicos y el uso de pesticidas de forma selectiva y temporal.

- Programar tratamientos fuera de la época de floración o durante períodos de menor actividad de polinizadores, cuando sea imprescindible.

- Preferir pesticidas selectivos y de baja persistencia, y aplicar con equipos calibrados para minimizar la deriva.

- Evitar aplicaciones en días ventosos, lluviosos o cuando hay presencia de colonias de abejas cercanas.

- Conservar y plantar refugios florales y corredores de polinizadores para apoyar la salud y la diversidad de las poblaciones.

- Realizar monitoreo de polinizadores y colaborar con apicultores y comunidades locales para gestionar riesgos y respuestas rápidas.

Conservación y gestiones para la polinización

La conservación de polinizadores y de hábitats florales cercanos es crucial para la biodiversidad y la seguridad alimentaria. A continuación se recomiendan prácticas para proteger y fortalecer las poblaciones de polinizadores:

- Aplicar manejo integrado de plagas (IPM) priorizando métodos no químicos y pesticidas selectivos.

- Programar tratamientos fuera de la floración o durante períodos de menor actividad de polinizadores.

- Conservar refugios florales y corredores de polinizadores; plantar especies nativas que proporcionen néctar y polen durante largos periodos.

- Realizar monitoreo de polinizadores y colaborar con apicultores y comunidades locales para gestionar riesgos y respuestas rápidas.

- Fomentar prácticas agrícolas que reduzcan la exposición a pesticidas y mejoren la salud de las colonias.

Curiosidades

Con el tiempo se han documentado casos de polinización en el sur de Europa por polen procedente de África. Este fenómeno se explica por la capacidad del polen para viajar largas distancias a través de la atmósfera, impulsado por diferentes medios.

Entre las rutas más destacadas se encuentra la polinización por viento (anemofilia). El polen de pinos y de otras plantas anemófilas es extremadamente ligero y, en muchos casos, posee estructuras aerodinámicas que reducen su peso y facilitan la liberación del polen y la dispersión por las corrientes de aire.

Estas adaptaciones permiten que el polen viaje a través de grandes distancias, incluso entre continentes, gracias a la movilidad de la atmósfera y a remolinos temporales. La dispersión a gran escala tiene importantes implicaciones para la biogeografía, la diversidad genética y la colonización de nuevos hábitats.

- Polen ligero suspendido en corrientes de aire: las corrientes ascendentes y las turbulencias pueden mantener el polen en suspensión durante horas o días.

- Flotadores aerodinámicos o estructuras similares: algunas plantas anemófilas presentan modificaciones que reducen el peso y actúan como micro-velas o flotadores para facilitar la dispersión.

- Vectores secundarios ocasionales: el polen puede adherirse a plumas o patas de aves, o ser transportado por tormentas que elevan masas de aire cargado de polen.

- Casos documentados de polen africano en el sur de Europa ayudan a entender la historia de la distribución de especies y la conexión entre continentes.

Tallos leñosos

El tallo es un órgano aéreo que une las raíces con las demás partes de la planta. Es el soporte de hojas, flores y frutos, y, a través de su sistema vascular, transporta la savia desde la raíz hacia las partes superiores y entre las distintas estructuras de la planta.

Sus partes principales son la base o cuello (conexión con la raíz), los nudos (puntos de inserción de hojas, ramas y yemas) y los entrenudos (espacios entre nudos). Las yemas pueden ser axilares, que dan lugar a ramas laterales, o terminales, que producen crecimiento en longitud.

Según su consistencia, los tallos pueden ser herbáceos o leñosos.

- Tallos herbáceos: blandos y flexibles, con crecimiento rápido. Predominan en plantas anuales o de vida corta; no presentan una estructura de madera y suelen completar su ciclo en una temporada.

- Tallos leñosos (también llamados troncos o madera): son rígidos y pueden durar varios años. Constituyen la estructura de arbustos y árboles, permiten alcanzar grandes alturas y suelen presentar crecimiento secundario gracias al cambium vascular, lo que genera anillos de crecimiento y una mayor resistencia. Ejemplos: roble, pino, eucalipto, boj y mirto.

Importancia y matices: la leñosidad facilita el sostén de estructuras grandes y la longevidad de la planta. No obstante, la leñosidad no está determinada exclusivamente por ser monocotiledónea o dicotiledónea. En general, los tallos leñosos se asocian más comúnmente con dicotiledóneas y coníferas, mientras que las monocotiledóneas suelen presentar tallos herbáceos. Aun así, existen excepciones, como algunas palmas que presentan un fuste con aspecto leñoso pero con un tipo de crecimiento diferente al de las plantas dicotiledóneas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TALLOS LEÑOSOS

Los tallos leñosos presentan, entre el floema y el xilema, una capa meristemática delgada llamada cámbium. Este tejido genera crecimiento secundario, aumentando la circunferencia del tallo a medida que se forma nuevo xilema hacia el interior y nuevo floema hacia el exterior.

Sus tejidos están formados principalmente por fibras y vasos con paredes lignificadas, que confieren al tallo una estructura de madera y la resistencia necesaria para sostener el peso del crecimiento en altura.

En cada etapa de desarrollo, el peso y el grosor de los tallos leñosos aumentan de forma paralela. Este incremento responde al establecimiento de nuevas capas estructurales —tanto de madera secundaria como de floema secundario— que permiten que el árbol continúe creciendo en tamaño.

En la corteza joven es visible la presencia de lenticelas, zonas porosas que facilitan el intercambio gaseoso entre los tejidos internos y la atmósfera exterior, asegurando la oxigenación de las células y la liberación de gases durante los cambios estacionales.

- Función del cámbium: es el motor del crecimiento secundario que engruesa las paredes del tallo y genera xilema y floema secundarios.

- Composición de los tejidos: fibras y vasos con paredes lignificadas; la madera resultante aporta rigidez y resistencia.

- Intercambio gaseoso: las lenticelas permiten la ventilación interna, especialmente importante durante la fotosíntesis y la respiración celular.

- Rasgos de crecimiento: se forman anillos de crecimiento que reflejan las condiciones ambientales anuales y ayudan a estimar la edad de la planta.

CLASIFICACIÓN DE LOS TALLOS LEÑOSOS

Dependiendo de la altura, pueden observarse árboles, arbustos y enredaderas con tallos leñosos. En su mayoría son plantas perennes.

Árboles

Se denominan árboles a aquellas plantas que presentan un tallo leñoso cuyo desarrollo supera los cinco metros de altura. El tronco es robusto y, por lo general, sostiene una copa amplia. La corteza está formada por capas de floema y tejido peridérmico; el tronco suele ser único, aunque algunas especies pueden ramificarse a cierta altura del suelo. Las ramas secundarias configuran una copa densa y bien definida.

Ejemplos: roble, algarrobo, quebracho, pinos y algunas palmeras tropicales.

Arbustos

Los arbustos son plantas de tallos leñosos que no superan los cinco metros de altura, con una altura típica entre un metro y cinco metros. Sus ramas suelen nacer desde el nivel del suelo; muchos presentan múltiples tallos que emergen desde la base, mientras que otras especies desarrollan un tronco principal delgado del que se ramifica.

Ejemplos y usos comunes:

- Hortensias: tallos leñosos fuertes, adecuados para arreglos florales.

- Enebros: arbustos perennes muy usados en paisajismo para setos y bordes.

- Lavanda: arbusto aromático con base leñosa que mejora su estructura y expansión con el tiempo.

- Arándano y frambuesa: arbustos con tallos leñosos retorcidos que sostienen frutos apreciados.

Enredaderas

Las enredaderas son plantas de tallos leñosos que, en general, no superan un metro de altura. Muchas trepadoras se sujetan a soportes mediante sus tallos o zarcillos. Entre las más conocidas se encuentran la parra (vid), la clemátide y la madreselva, las cuales aportan color y estructura a jardines y paisajes.

Estas plantas se emplean con frecuencia en paisajismo para vestir muros, pérgolas, cercos y muros de contención, aportando color, textura y fragancia.

En algunas hierbas aromáticas cultivadas para la cocina, los tallos pueden volverse leñosos con el paso de los años y presentar corteza más resistente, especialmente en plantas que sobreviven a condiciones de suelo y clima que favorecen su endurecimiento.

USOS DE LOS TALLOS LEÑOSOS Y DE SU CORTEZA

Los tallos leñosos y su corteza constituyen recursos de gran relevancia en diversos sectores. Su versatilidad va desde la obtención de madera hasta aplicaciones en industrias químicas, cosméticas y medicinales. A continuación se presentan los usos más representativos, con ejemplos de cada ámbito.

- Madera y construcción: la madera proveniente de tallos y troncos se emplea en la fabricación de muebles, carpintería, revestimientos y estructuras. También se utiliza como combustible en forma de leña o pellet. En la construcción y la ingeniería, la madera se aprovecha para vigas, tableros y ensamblajes; en la navegación histórica y moderna, se ha empleado para barcos y componentes estructurales.

- Derivados y productos derivados: a partir de la madera se obtienen pulpa para papel y derivados celulósicos, resinas, gomas y lignina; estos materiales encuentran aplicación en adhesivos, pinturas, barnices, textiles, y como fuente de compuestos químicos industriales. La corteza y el tallo también aportan taninos y aceites esenciales utilizados en curtiembre, perfumería y cosmética.

- Industria del curtido y colorantes: los taninos presentes en la corteza y algunas partes del tallo se emplean para el curtido de cuero y en la fijación de color en textiles. También se exploran pigmentos naturales obtenidos de estas partes para artes y tinturas.

- Cosmética, salud y medicina tradicional: extractos y principios activos obtenidos de diferentes partes de la planta se convierten en lociones, ungüentos y cremas para el cuidado de la piel y del cabello. En contextos tradicionales, se han usado para preparados tópicos destinados al cuidado dermatológico y al alivio de ciertas molestias superficiales. En productos comerciales, estos extractos suelen integrarse en formulaciones cosméticas y farmacéuticas, siempre bajo normativas de seguridad y calidad.

- Usos domésticos y artesanales: fibras y cortezas se emplean en artesanías, textiles ligeros y utensilios; algunas especies se aprovechan para instrumentos musicales, mangos de herramientas y otros elementos decorativos. Además, ciertos componentes pueden ser usados en remedios naturales o suplementos, de acuerdo con la regulación vigente.

Importancia ambiental y sostenibilidad: el manejo responsable de los recursos forestales y la valorización de subproductos derivados de tallos leñosos y su corteza favorecen la conservación de la biodiversidad, la reducción de residuos y la economía local. En la cadena de valor se promueve la economía circular mediante la reutilización de desechos, la biomasa residual y la innovación en procesos de transformación.

Sépalo

El sépalo es una estructura vegetal presente en las plantas angiospermas, que conforma la envoltura o el verticilo más externo de la flor, es decir, del cáliz. Se estima que la palabra sépalo proviene del término científico Sepalum, y se ha comparado con Petalum (hojas modificadas que forman parte de la corola y pueden presentar una gran variedad de tonos).

Cynodon dactylon

Cynodon dactylon es un césped ampliamente utilizado en campos deportivos, parques y jardines, gracias a su crecimiento rastrero y a su densidad uniforme. Es una especie que resiste las variaciones de temperatura, tolera la sequía y soporta el alto impacto de las pisadas, lo que lo hace adecuado para zonas de tránsito intenso. Su nombre varía según la región: se le conoce como césped bermuda, grama común, gramilla, pasto de las Bermudas, zacate de bermuda y zacate pata de gallo, entre otros.

La Cynodon dactylon se propaga principalmente por estolones (tiras rastreras) y, en condiciones adecuadas, por rizomas y semillas. Esta capacidad de propagación facilita la formación de una cubierta densa en poco tiempo, incluso en áreas de alto tránsito. En climas cálidos, el establecimiento rápido es posible mediante siembra directa o vegetativa; en climas templados, la germinación de semillas puede ser más lenta y depende de la temperatura adecuada.

- Condiciones de cultivo y tolerancias: prefiere suelos bien drenados, con pH cercano a neutro (aproximadamente 6,0–7,0). Es resistente al calor y a la sequía, y puede tolerar suelos pobres y salinos moderados; requiere buena exposición solar para un crecimiento óptimo.

- Riego y manejo del agua: aunque tolerante a la sequía, mejora su color y densidad con riegos periódicos durante el verano; fuera de la temporada de crecimiento activo, puede reducirse la frecuencia de riegos para evitar el desperdicio de agua.

- Mantenimiento: para mantener una cobertura densa, se recomienda realizar siegas frecuentes a alturas relativamente bajas: entre 1 y 2,5 cm en campos de juego y entre 2,5 y 4 cm en jardines ornamentales. La fertilización regular (N-P-K) favorece la salud del césped y su color verde. La aireación y el control de malezas ayudan a evitar la compactación y la invasión de otras especies.

- Ventajas y consideraciones: gran resistencia al pisoteo y rápida recuperación ante el desgaste, con bajo requerimiento de riego en climas cálidos. Desventajas: puede invadir áreas no deseadas y requerir manejo para evitar un crecimiento descontrolado en climas templados; asimismo, puede verse afectado por ciertas plagas y enfermedades si no se gestiona adecuadamente.

- Usos comunes: césped ideal para campos de fútbol, canchas de golf, parques y jardines residenciales, así como bordes de superficies pavimentadas en regiones cálidas. Es una opción de bajo mantenimiento cuando se acompaña de prácticas de manejo adecuadas.

En resumen, Cynodon dactylon ofrece una cubierta verde resistente y de rápido establecimiento en climas cálidos y templados. Su densidad, tolerancia al pisoteo y bajo requerimiento de riego lo hacen una elección popular para usos extensivos, siempre que se lleven a cabo prácticas de manejo adecuadas para mantener la salud del césped y controlar su expansión cuando sea necesario.

Origen y características

El Cynodon dactylon, conocido comúnmente como césped Bermuda, pertenece a la familia Poaceae. Su origen se sitúa en el norte de África y el sur de Europa, y se ha naturalizado en numerosas regiones cálidas del mundo. En Venezuela es frecuente verlo a lo largo de todo el territorio, donde el clima cálido y soleado favorece su desarrollo.

Es una especie de crecimiento rastrero que presenta rizomas subterráneos y estolones en la superficie, lo que permite formar cubiertas densas y resistentes. Sus tallos pueden crecer de forma erecta o ascendente, alcanzando una altura de aproximadamente 8 a 40 cm, dependiendo de las condiciones ambientales. Su diámetro es de unos 1 mm, y dispone de una ligula ciliada (lígula) muy pequeña, de alrededor de 0,2 a 0,3 mm de largo.

Se adapta a una amplia variedad de suelos, aunque prospera mejor en suelos bien drenados, fértiles y con pH cercano a neutral. La propagación se produce principalmente de forma vegetativa a través de estolones y rizomas; la siembra de semillas se utiliza para el establecimiento inicial, sobre todo en áreas extensas o donde la cobertura vegetativa es difícil.

Ciclo de vida y crecimiento: en climas cálidos, el crecimiento activo ocurre principalmente desde la primavera hasta el verano; la floración y producción de semillas se observa con mayor frecuencia en verano y principios del otoño. En climas templados, puede comportarse como una especie de estación cálida, con floración reducida en temporada fría. Es poco tolerante a las heladas severas; ante heladas prolongadas su desarrollo se ve seriamente afectado o puede morir.

Usos y manejo: debido a su densidad y resistencia al tráfico, el Cynodon dactylon se utiliza ampliamente para céspedes recreativos, jardines residenciales y campos deportivos (fútbol, golf). Requiere riego moderado, poda regular para mantener la cobertura y un manejo de fertilización balanceado. En climas donde puede volverse invasivo, es recomendable controlarlo en bordes y evitar plantarlo en áreas sensibles a la invasión por propagación rastrera.

Hojas y frutos

Las hojas de Cynodon dactylon presentan una vaina aplanada o conduplicada de unos 12 cm de longitud y entre 2 y 4 mm de anchura. Su superficie es, en general, ligeramente pilosa. El color de las hojas es verde grisáceo y tienden a amarillear durante las temporadas frías, especialmente bajo estrés por bajas temperaturas.

Las flores se agrupan en inflorescencias situadas en el extremo de los tallos. Estas inflorescencias son espigas unilaterales y compactas. Cada espiga contiene espiguillas que, por lo general, albergan una o dos flores ovadas y comprimidas; al madurar, las espiguillas se desprenden de la inflorescencia para liberar las semillas. El fruto resultante es un cariopsis elipsoidal y estrecho, propio de las gramíneas, protegido por glumas que facilitan su dispersión.

Notas sobre reproducción: en condiciones de cultivo de césped, la floración puede ser poco frecuente, por lo que la propagación ocurre principalmente a través de estolones (ramas aéreas) y rizomas (ramas subterráneas), lo que permite una rápida cobertura del suelo.

Cultivo y establecimiento

El Cynodon dactylon, conocido comúnmente como césped Bermuda, es una gramínea de crecimiento rápido y alta tolerancia al calor. Aunque se desarrolla con facilidad, requiere ciertos cuidados para expandirse de forma uniforme y permanecer sano ante enfermedades y plagas.

El césped necesita pleno sol; la sombra prolongada reduce su densidad y puede dificultar su desarrollo. En climas con poca iluminación constante, conviene optar por variedades de sombra o por mezclas específicas, aunque el Bermuda se desempeña mejor bajo buena luminosidad.

Esta gramínea prospera en suelos bien drenados y profundos. Prefiere suelos franco-arenosos o arenosos y tolera un rango de pH entre 5,5 y 8,5. En suelos compactados o con drenaje deficiente, el desarrollo de raíces puede verse comprometido. Una buena preparación del terreno favorece el anclaje y la germinación.

Se reproduce de forma vegetativa mediante rizomas y estolones, o por siembra de semillas en primavera o verano, según la región. La propagación vegetativa es la más rápida para cubrir áreas grandes o reparar parches desnudos.

Formas de propagación

- Propagación vegetativa: se obtienen estolones (tallos rastreros que arraigan en los nodos) y rizomas (tallos subterráneos). Secciones de estolones o rizomas se plantan para favorecer el enraizamiento.

- Siembra de semillas: la siembra de semillas es viable en primavera o comienzos del verano, cuando las temperaturas son adecuadas. Requiere una distribución uniforme y una cobertura ligera para garantizar la germinación.

Preparación del terreno y siembra

- Antes de sembrar, elimina malas hierbas, piedras y residuos. Nivelar y compactar ligeramente la superficie favorece el contacto semilla-suelo.

- Siembra por estolones o rizomas, reparte los fragmentos de forma uniforme para asegurar un contacto adecuado con el sustrato. En la siembra de semillas, evita coberturas excesivas que dificulten la germinación.

- Después de sembrar, riega de forma suave para mantener el sustrato uniformemente húmedo sin encharcar. Si se utiliza riego por aspersión, ajusta la cobertura para evitar acumulaciones de agua.

Germinación y establecimiento

- Germinación de semillas: las semillas de Cynodon dactylon suelen germinar entre 7 y 21 días, dependiendo de la temperatura del suelo y la humedad. Las temperaturas óptimas oscilan entre 24 y 32 °C. Mantén el sustrato ligeramente húmedo durante este periodo.

- Una vez establecido, el césped debe cortarse regularmente para promover densidad y un crecimiento uniforme.

Riego, fertilización y manejo

- Riego: el Bermuda tolera la sequía, pero responde mejor a riegos profundos y menos frecuentes, que estimulan un sistema radicular más desarrollado. Evita riegos ligeros y repetidos que favorecen el debilitamiento del césped.

- Fertilización: aplica un programa equilibrado de nutrientes, con mayor aporte de nitrógeno durante la temporada de crecimiento para obtener color verde intenso y crecimiento compacto. Ajusta las fertilizaciones a la calidad del suelo y las recomendaciones locales.

- Corte: corta con regularidad para mantener la densidad y evitar un crecimiento descontrolado. Para usos recreativos o deportivos, la altura típica es de 1,8–2,5 cm; para zonas ornamentales, entre 2,5 y 4 cm, según el aspecto deseado y la estación.

- Control de enfermedades y plagas: Dollar spot, roya, Pythium y nematodos pueden afectarlo. Mantener condiciones de cultivo adecuadas, buena ventilación y riego moderado ayuda a prevenir infestaciones. Ante brotes severos, consulte a un profesional para la aplicación adecuada de fungicidas o insecticidas.

Consejos prácticos

- En climas mediterráneos, la exposición directa al sol y las temperaturas elevadas favorecen su establecimiento, pero requieren riegos adecuados en períodos de sequía para evitar el estrés hídrico.

- Para uso intensivo, como canchas deportivas o áreas de alto tránsito, considere variedades de Cynodon dactylon o mezclas con otras gramíneas para aumentar la resistencia al desgaste.

- En zonas costeras o con salinidad moderada, el Bermuda puede adaptarse, pero conviene verificar la tolerancia específica de la variedad utilizada.

Cuidados y mantenimiento

El Cynodon dactylon, conocido comúnmente como césped bermuda, crece con rapidez y exige un manejo regular para mantenerlo compacto y en buen estado. A continuación se presentan pautas prácticas para su cultivo y mantenimiento en jardines y áreas deportivas.

A continuación se detallan recomendaciones clave para su cuidado:

- Corte y altura de siega: durante la temporada de crecimiento activo, realice al menos dos cortes por semana. Mantenga la altura de corte entre 3 y 6 cm. Si no dispone de una podadora eléctrica, puede utilizar una cuchilla bien afilada y realizar cortes uniformes, evitando desgarros en las hojas. No retire más de un tercio de la hoja en una sola siega para reducir el estrés de la planta.

- Fertilización y manejo de herbicidas: este césped responde bien a abonados con nitrógeno. En climas cálidos es recomendable aplicar una fertilización regular para mantener un color verde intenso y una buena densidad de cobertura. En cuanto al control de malezas, se emplean herbicidas selectivos de posemergencia como Fluazifop-butil, Fluazifop-P-butil, Haloxifop-metil y Propaquizafop. Entre los no selectivos se destacan Glifosato y Sulfosato. También existen graminicidas específicos que deben aplicarse conforme a las dosis indicadas por el fabricante y considerando la fase de crecimiento del césped. Siempre siga las indicaciones de seguridad y compatibilidad con el uso previsto del área.

- Programa estacional de fertilización: durante el verano conviene mantener un programa de fertilización mensual para conservar el césped en óptimas condiciones. En invierno, el crecimiento se ralentiza y el césped entra en un periodo de reposo; las hojas pueden volverse amarillentas o verde pálido. En ese periodo es recomendable reducir la frecuencia de riegos y evitar cortes agresivos. En otoño puede resembrarse para recuperar la cobertura y la densidad deseada.

- Uso de coberturas y manejo de sombra: el Cynodon dactylon no tolera bien la sombra profunda; cuando hay reposo estacional o propagación lateral, se puede complementar con otras especies de cobertura, especialmente variedades no gramíneas como Dichondra repens. En algunas regiones a este césped se le conoce como centavito.

- Consejos de manejo y compatibilidad: si se realiza resembrado o se plantan coberturas mixtas, planifique la densidad de siembra para evitar competencia excesiva y asegúrese de mantener riego suficiente hasta que las plantas se establezcan. Evite el paso intensivo de maquinaria pesada sobre áreas recién establecidas para prevenir la compactación del suelo.

Usos