Acaricidas

Los acaricidas son plaguicidas específicos diseñados para controlar, eliminar o prevenir la presencia y actividad de los ácaros mediante una acción química dirigida. Los ácaros, pertenecientes a la clase de los arácnidos, son organismos diminutos con un cuerpo de forma ovalada en el que la cabeza, el tórax y el abdomen están fusionados en una estructura no segmentada. Al igual que la mayoría de los arácnidos, su respiración es traqueal, y se encuentran distribuidos en diversos hábitats tanto terrestres como acuáticos, adaptándose a condiciones ambientales muy variadas.

Herbicida

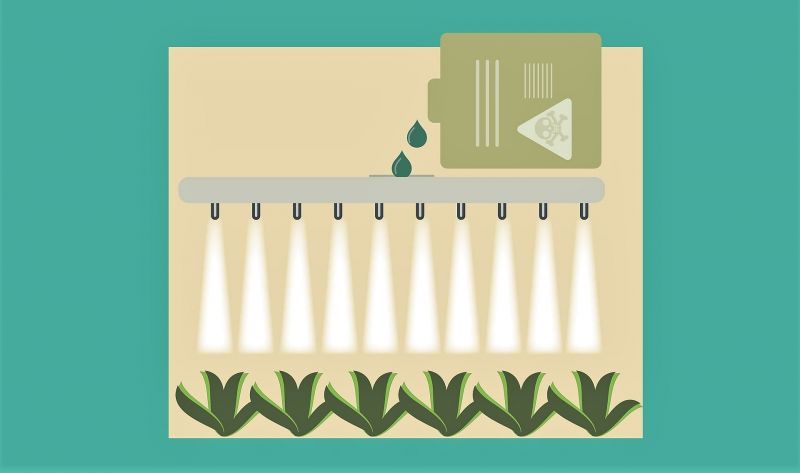

Las malas hierbas son eliminadas mediante el uso de herbicidas. El término herbicida proviene del latín: herba, que significa hierba, y cida, que significa matador o exterminador. Estos productos fitosanitarios se emplean para impedir el crecimiento y desarrollo de plantas no deseadas que compiten con los cultivos en terrenos agrícolas o en áreas próximas a ser cultivadas. Las malas hierbas son consideradas perjudiciales por su capacidad para extenderse rápidamente, lo que dificulta su control y afecta negativamente la producción agrícola.

Los herbicidas pueden clasificarse en químicos y no químicos. Los herbicidas químicos son compuestos sintéticos diseñados para eliminar o inhibir el crecimiento de las malas hierbas de manera selectiva o total, dependiendo de su formulación. Por otro lado, los métodos no químicos incluyen técnicas como el control mecánico (labranza, deshierbe manual), el uso de cubierta vegetal y prácticas culturales que reducen la proliferación de malezas.

En la agricultura moderna, el control químico a través de herbicidas es una de las herramientas más utilizadas debido a su alta eficacia y rapidez en el manejo de la maleza. La presencia de malas hierbas en los cultivos provoca pérdidas significativas en la productividad, reduce la calidad de las cosechas y aumenta los costos de producción debido a las labores adicionales necesarias para su control. Además, las malezas pueden albergar plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, incrementando aún más los riesgos para la agricultura.

Es importante destacar que el uso responsable y adecuado de herbicidas contribuye a minimizar impactos ambientales negativos y a preservar la salud del suelo y los ecosistemas circundantes. Por ello, se promueven prácticas integradas de manejo de malezas, que combinan métodos químicos, biológicos y culturales para lograr un control eficiente y sostenible.

Sarracenia

La Sarracenia, también conocida como sarracena, jarra norteamericana, planta trompeta o cuerno de caza, es un género de plantas carnívoras originarias principalmente de Estados Unidos y Canadá. Perteneciente a la familia Sarraceniaceae, estas plantas destacan por sus hojas modificadas en forma de jarra, que funcionan como trampas para insectos y otros pequeños organismos, permitiéndoles suplementar su nutrición en suelos pobres en nutrientes.

Actualmente, se reconocen ocho especies principales dentro del género Sarracenia:

- Sarracenia alata

- Sarracenia flava

- Sarracenia leucophylla

- Sarracenia minor

- Sarracenia oreophila

- Sarracenia psittacina

- Sarracenia purpurea

- Sarracenia rubra

A partir de estas especies se han desarrollado numerosos híbridos, tanto naturales como cultivados, que amplían la diversidad morfológica y cromática del género. Todas las especies de Sarracenia son plantas terrestres, adaptadas a ambientes húmedos y ácidos, como pantanos y marismas, donde el suelo carece de nutrientes esenciales, lo que explica su evolución hacia el mecanismo de captura de presas.

Además de su valor ecológico, las Sarracenia son objeto de estudio científico por sus mecanismos únicos de digestión y adaptación, y tienen un creciente interés en la horticultura, donde se cultivan tanto por su singular belleza como por su fascinante biología.

Características de la Sarracenia

La Sarracenia es una planta carnívora que crece principalmente de forma vertical, con la excepción de la especie Sarracenia purpurea, que se apoya directamente sobre el suelo. Su tallo puede alcanzar entre 80 centímetros y un metro de altura, mientras que sus flores son relativamente pequeñas, no superando los 10 centímetros.

Las flores de la Sarracenia presentan características peculiares y distintivas. Tienen una apariencia similar a pequeños globos con colores que varían entre tonos rojizos y amarillentos. Su forma recuerda a conos, vasos, jarros o trompetas, lo que explica las distintas denominaciones comunes que reciben estas plantas. La planta produce un líquido dulce, conocido como néctar, que atrae a diversos insectos. Estos insectos, al posarse sobre las paredes lisas del jarro, resbalan y caen hasta su fondo, donde una serie de pelos orientados hacia abajo les impiden escapar. En esta parte, los insectos son descompuestos por los líquidos digestivos y las enzimas que la planta secreta.

Ejemplo de un jarro típico de la sarracenia, mostrando su forma característica y la tapa inmóvil.

Una especie destacada es la Sarracenia psittacina, que funciona además como una trampa de tipo «nasa». Esta capacidad se debe a dos factores: primero, puede permanecer sumergida en agua durante períodos prolongados; segundo, desarrolla en su interior pelos más resistentes, capaces de retener incluso pequeños animales acuáticos, ampliando así su rango de presas.

Los jarros de la Sarracenia cuentan con una especie de tapa inmóvil que regula la entrada de agua. Esta estructura está diseñada para permitir únicamente la cantidad necesaria de agua que la planta requiere para mantenerse. Un exceso de agua, como el producido por lluvias intensas, podría diluir sus líquidos digestivos y reducir la eficacia de la trampa, afectando negativamente su capacidad para obtener nutrientes.

Hábitat y distribución

Las Sarracenia son plantas nativas de América del Norte, encontrándose principalmente en Estados Unidos y Canadá. Prefieren ambientes húmedos, ácidos y con suelos pobres en nutrientes, como pantanos, marismas y áreas de turberas. Estas condiciones limitan la competencia con otras plantas y favorecen la evolución de sus mecanismos carnívoros para suplir las carencias nutricionales.

Su distribución geográfica varía según la especie, siendo algunas más comunes y extendidas, como Sarracenia purpurea, mientras que otras, como Sarracenia oreophila, están clasificadas como especies en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y otros factores ambientales.

La Sarracenia purpurea se caracteriza por apoyarse directamente en el suelo, a diferencia de otras especies que crecen verticalmente.

Cuidados de la Sarracenia

Aunque la Sarracenia es una planta carnívora, su cultivo es relativamente sencillo tanto en suelo como en macetas, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones esenciales para su desarrollo óptimo:

- Iluminación: La Sarracenia requiere una exposición abundante a la luz solar para desarrollar plenamente sus colores vibrantes y su capacidad para atraer insectos. Sin embargo, no debe ser expuesta al sol de forma abrupta, especialmente tras el período de hibernación. Es recomendable acostumbrarla gradualmente a la luz directa para evitar quemaduras. Una vez adaptada, la planta puede permanecer al aire libre durante todo el año, incluso soportando heladas cortas sin daños significativos.

- Temperatura: Esta planta tolera temperaturas elevadas de hasta 35 °C en verano, pero para su correcto ciclo vital necesita un período frío en invierno. Durante esta estación, es ideal que la temperatura baje a entre 5 °C y 10 °C, ya que la hibernación es fundamental para su recuperación y crecimiento. El descanso invernal puede durar entre tres y cinco meses, dependiendo de la especie. Durante este tiempo, es importante mantener la humedad baja para prevenir la aparición de moho y hongos que pueden afectar la planta.

- Suelo: La Sarracenia prefiere suelos ácidos y pobremente nutritivos, similares a sus hábitats naturales. Se recomienda preparar una mezcla con arena, musgo de esfagno, turba rubia, vermiculita, polietileno expandido (corcho) y perlita para mejorar el drenaje y la aireación. Sin embargo, una mezcla simple de turba rubia también es adecuada. Las macetas deben ser profundas, con un diámetro mínimo de 20 centímetros para permitir el desarrollo adecuado de las raíces. Las plantas adultas requieren trasplante cada tres años aproximadamente, siempre que el tamaño y la disposición de las raíces lo justifiquen.

- Riego: Es preferible regar la Sarracenia mediante bandejas para mantener la humedad constante en el sustrato, evitando pulverizar las hojas, lo cual puede favorecer enfermedades fúngicas. El sustrato debe mantenerse siempre húmedo, excepto durante la hibernación, cuando se debe permitir que se seque ligeramente para simular las condiciones naturales. El agua ideal es la de lluvia o agua destilada, ya que el agua del grifo contiene cal y minerales que pueden dañar las paredes de las trampas y debilitar la planta a largo plazo.

Cultivo de Sarracenia en maceta con sustrato preparado especialmente para sus necesidades.

Además de estos cuidados básicos, es importante evitar el uso de fertilizantes químicos, ya que la Sarracenia obtiene sus nutrientes principalmente de los insectos que captura. También se recomienda monitorear regularmente la planta para detectar posibles plagas, como pulgones o ácaros, que pueden comprometer su salud.

Reproducción de la Sarracenia

Las Sarracenia se reproducen principalmente de dos formas: sexualmente, a partir de semillas, y asexualmente mediante la división del rizoma una vez concluida la fase de hibernación. En el caso de la reproducción sexual, es necesario realizar una polinización manual, transfiriendo cuidadosamente el polen de uno de los estambres a un pistilo de otra planta. Tras la polinización, la flor desarrollará semillas durante el verano, las cuales podrán ser recolectadas en otoño.

Una vez recogidas, las semillas deben colocarse en un recipiente con sustrato húmedo y mantenerse en refrigeración durante aproximadamente un mes para simular un período de estratificación en frío, lo que mejora significativamente la tasa de germinación. Posteriormente, se deben trasladar a un ambiente con temperaturas más altas y exposición solar moderada hasta que germinen. Si bien las semillas pueden plantarse directamente sin estratificación, este proceso frío aumenta notablemente sus posibilidades de éxito. Durante la germinación, es fundamental que el sustrato permanezca húmedo y que las semillas reciban suficiente luz indirecta.

Cuando las plántulas desarrollan dos o tres hojas verdaderas, pueden trasplantarse con cuidado al lugar definitivo, ya sea en macetas o en el suelo, asegurando un sustrato adecuado y bien drenado.

La reproducción asexual se realiza dividiendo el rizoma durante el período de reposo invernal. Es importante que cada fragmento tenga raíces sanas para asegurar su viabilidad. Se recomienda aplicar un fungicida en los cortes para prevenir infecciones. Luego, los fragmentos deben colocarse horizontalmente en el sustrato, preferiblemente cubiertos con musgo esfagno, que ayuda a mantener la humedad y evita la desecación.

Las Sarracenia son plantas adecuadas para principiantes en jardinería debido a sus requisitos relativamente bajos de cuidado. No requieren podas frecuentes ni fertilizantes especiales. Sin embargo, es fundamental protegerlas de plagas comunes como pulgones y cochinillas, especialmente durante el verano. Además, respetar su período de descanso invernal es crucial para su salud; si no se cumple este período, la planta puede dejar de crecer de forma natural y presentar un aspecto débil y pálido al año siguiente, incluso llegando a morir.

Es importante destacar que las Sarracenia obtenidas de semillas y que tengan menos de tres años de edad no requieren un período de reposo invernal, ya que este se vuelve necesario únicamente una vez que la planta alcanza su madurez.

Cresta de gallo

Celosia argentea es el nombre científico de una planta vibrante y llamativa, comúnmente conocida como cresta de gallo. Pertenece a la variedad cristata, distinguiéndose por su espectacular inflorescencia que asemeja la cresta de un gallo, de ahí su nombre popular. Esta planta es originaria de las regiones tropicales de África y Asia, y forma parte de la familia Amaranthaceae, que incluye especies tanto ornamentales como comestibles.

La flor de Celosia argentea es especialmente notable por su forma única y textura aterciopelada, que le confiere un aspecto singular y decorativo. En México, algunas regiones la conocen como “flor de terciopelo” debido a esta textura suave. En Nigeria, recibe el nombre de Sokoyokoto, mientras que en España, Guatemala y diversas zonas mexicanas, se le denomina tradicionalmente cresta de gallo, reflejando la semejanza evidente con la cresta de esta ave.

Además de su valor ornamental, la cresta de gallo es apreciada por su facilidad de cultivo y bajos requerimientos de mantenimiento. Para prosperar adecuadamente, necesita exposición a luz solar directa durante la mayor parte del día, suelo bien drenado que evite el encharcamiento y riegos regulares que mantengan la tierra húmeda sin saturarla. Estas condiciones permiten que la planta mantenga su colorido vibrante y su forma característica.

Adicionalmente, Celosia argentea tiene usos en la medicina tradicional y en la alimentación en algunas culturas. Sus hojas y flores pueden ser consumidas como verdura, y se le atribuyen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esto añade un valor extra a su cultivo, más allá de su función estética en jardines y arreglos florales.

Características de la cresta de gallo

La cresta de gallo, perteneciente a la familia Amaranthaceae, es una planta herbácea anual. Su ciclo de vida completo abarca desde la germinación hasta la producción de semillas, tras lo cual comienza a marchitarse progresivamente con la llegada del invierno. Sus hojas son largas y lanceoladas, presentan nervaduras bien definidas y un color verde intenso que contrasta con sus llamativas flores.

Las flores se agrupan en inflorescencias erectas, densas y plumosas que varían en tonalidades que incluyen rojo, amarillo, rosa y naranja. Estas flores aparecen en primavera y, en climas cálidos, pueden mantenerse en buen estado durante aproximadamente dos meses, decorando jardines y terrazas con su textura suave y delicada.

Además de ser una planta ornamental, la cresta de gallo posee un tallo recto y leñoso que puede alcanzar hasta 100 cm de altura, lo que le confiere una presencia destacada en el espacio donde se cultiva. Su periodo de floración se extiende principalmente entre junio y septiembre.

En diversas regiones de Asia, esta planta es valorada no solo por su belleza, sino también por su uso culinario y nutricional, ya que se cultiva como un vegetal. Sus hojas y flores son utilizadas en la alimentación, aportando un alto contenido de proteínas y minerales esenciales, convirtiéndola en un recurso importante dentro de la agricultura sostenible.

Reproducción y cultivo de la cresta de gallo

La cresta de gallo se reproduce principalmente por semillas. Para asegurar una buena germinación, se recomienda remojar las semillas en agua durante 24 horas. De este modo, se facilita la selección, ya que las semillas viables se hundirán, mientras que las no aptas flotarán en la superficie y deberán descartarse. Las semillas que permanezcan sumergidas tienen una alta probabilidad de germinar en pocos días.

Es aconsejable preparar un semillero para iniciar el cultivo, dado que esta planta tiene un alto porcentaje de germinación y un crecimiento rápido. Se deben colocar una o dos semillas por alveolo para permitir un desarrollo óptimo. Si se siembran demasiadas semillas en un mismo tiesto, las plantas competirán por espacio y nutrientes, lo que limitará el crecimiento de sus raíces y el desarrollo general.

La germinación suele ocurrir entre 10 y 20 días, siempre que la temperatura ambiente se mantenga por encima de los 15 ºC. Es fundamental ubicar el semillero en un lugar con luz solar directa, ya que la cresta de gallo no crece bien en semisombra y puede presentar problemas de desarrollo si no recibe suficiente luz.

Durante este proceso, es importante mantener el sustrato húmedo, pero sin encharcarlo. Se recomienda regar cada 2 o 3 días para evitar el exceso de agua, que puede generar problemas de pudrición en las raíces o proliferación de hongos.

Cuando las plántulas hayan desarrollado sus primeras hojas y alcanzado aproximadamente 10 cm de altura, es momento de trasplantarlas. En esta etapa pueden trasladarse a un tiesto más grande o plantarse directamente en tierra. Bajo condiciones adecuadas, las flores aparecerán en tan solo tres meses y se mantendrán durante aproximadamente ocho semanas.

Para prolongar el periodo de floración, se puede sembrar la cresta de gallo en diferentes fechas. Por ejemplo, iniciar un cultivo a principios de primavera, otro a mediados y un tercero a finales de esta estación, permitirá disfrutar de las flores durante un plazo más extenso.

La cresta de gallo es una planta versátil que puede cultivarse tanto en interiores como en exteriores, siempre que reciba los cuidados adecuados. Para optimizar su desarrollo y mantener una apariencia saludable, es recomendable consultar las orientaciones de expertos en jardinería. De esta forma, se garantiza que la planta conserve su belleza y vigor a lo largo del tiempo.

Usos de la cresta de gallo

La cresta de gallo es ampliamente valorada como planta ornamental debido a su fácil mantenimiento y a la vibrante variedad de colores que aporta, los cuales iluminan y embellecen patios y jardines. Más allá de su uso decorativo, esta planta también posee aplicaciones medicinales significativas. Tradicionalmente, se ha empleado como tónico cardíaco y laxante, aprovechando principalmente las propiedades de sus hojas.

Las hojas de la cresta de gallo contienen compuestos que actúan como tonificantes del corazón, ayudando a fortalecer y regular la función cardíaca. Sin embargo, es importante destacar que su ingesta en dosis elevadas puede resultar perjudicial, por lo que siempre debe administrarse bajo supervisión médica. Históricamente, la planta también fue utilizada para tratar afecciones como la diabetes y las várices, aunque hoy estas aplicaciones son menos comunes.

Además, la cresta de gallo posee propiedades diuréticas que favorecen la eliminación de líquidos y toxinas, así como una acción antibacteriana que contribuye a combatir infecciones. Estas cualidades la convierten en un recurso valioso en la medicina tradicional, aunque es fundamental consultar a un profesional antes de su uso para evitar efectos adversos.

De las semillas de la cresta de gallo se extrae un aceite que ha sido utilizado para prevenir el escorbuto, una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C que afecta la salud sanguínea. Este aceite también se emplea como remedio natural para tratar la diarrea y combatir parásitos intestinales, mostrando así un amplio espectro de beneficios para la salud digestiva.

Recientemente, un equipo de científicos de la Universidad Benjamín Franklin en Berlín ha presentado evidencias prometedoras sobre el potencial de la cresta de gallo para actuar como alternativa a los medicamentos convencionales en el tratamiento de trastornos depresivos. Estos hallazgos abren nuevas posibilidades para el uso de esta planta en el campo de la salud mental, aunque se requieren más estudios para confirmar su eficacia y seguridad.

Importancia ecológica y conservación

La cresta de gallo no solo es valorada por sus usos ornamentales, culinarios y medicinales, sino que también desempeña un papel importante en los ecosistemas donde se encuentra. Al ser una planta de rápido crecimiento y alta adaptación a diferentes condiciones climáticas, contribuye a la cobertura vegetal, evitando la erosión del suelo y proporcionando refugio y alimento a diversos insectos polinizadores.

Su cultivo responsable y la conservación de variedades nativas son esenciales para mantener la biodiversidad local, especialmente en regiones tropicales donde la presión sobre los hábitats naturales es considerable. Además, la planta puede integrarse en sistemas agrícolas sostenibles como cultivo asociado o en huertos familiares, promoviendo prácticas ecológicas y el uso eficiente de los recursos naturales.

Biorremediación

Cuidar el delicado equilibrio de los ecosistemas es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por prevenir la contaminación, no siempre es posible evitar que ciertos agentes contaminantes afecten negativamente el medio ambiente. En este contexto, la biorremediación se presenta como una alternativa efectiva y sostenible para acelerar la biodegradación y detoxificación de estos contaminantes.

La biorremediación consiste en potenciar la capacidad natural de ciertos microorganismos, como bacterias, hongos y enzimas derivadas, para transformar, descomponer y reducir la toxicidad de compuestos contaminantes. Este proceso biológico permite recuperar la calidad del suelo, agua o aire en ambientes afectados, restaurando sus condiciones originales y minimizando el impacto ambiental.

También conocida como “biocorrección”, la biorremediación se aplica en diferentes matrices ambientales, principalmente en suelos y cuerpos de agua contaminados. Para ello, se introducen cepas específicas de microorganismos adaptados para degradar ciertos contaminantes, como los hidrocarburos derivados de derrames petroleros, pesticidas, metales pesados y otros compuestos orgánicos persistentes.

Tipos y técnicas de biorremediación

La biorremediación es un proceso versátil y efectivo para eliminar contaminantes degradables o transformables por organismos vivos. Puede aplicarse a diferentes estados de la materia, como suelos, aguas y sedimentos, adaptándose a diversas condiciones ambientales y tipos de contaminación.

Existen diferentes técnicas dentro de la biorremediación, que pueden clasificarse en:

- Biorremediación in situ: se realiza directamente en el lugar contaminado, sin necesidad de remover el suelo o agua. Ejemplos incluyen la bioestimulación, que consiste en añadir nutrientes para favorecer el crecimiento microbiano, y la bioaumentación, que implica la inoculación de microorganismos especializados.

- Biorremediación ex situ: implica la extracción del material contaminado para su tratamiento en un lugar controlado, como biorreactores o compostaje, donde las condiciones ambientales pueden ser optimizadas para acelerar la degradación.

Además, se reconocen tres métodos principales para llevar a cabo la biorremediación:

- Degradación enzimática: Este método utiliza enzimas específicas, aplicadas directamente en el sitio contaminado, para descomponer los compuestos tóxicos en sustancias menos dañinas. Las enzimas empleadas generalmente provienen de bacterias modificadas genéticamente por empresas biotecnológicas especializadas, lo que permite optimizar su actividad y especificidad frente a ciertos contaminantes. Este enfoque es especialmente útil cuando se requiere una acción rápida y localizada.

- Remediación microbiana: Consiste en la introducción de microorganismos en el área afectada para acelerar la degradación de contaminantes. Estos microorganismos pueden ser autóctonos o exógenos; en el caso de ser externos, deben ser inoculados cuidadosamente para evitar desequilibrios ecológicos. Además, frecuentemente se suministran nutrientes complementarios, como fósforo y nitrógeno, para favorecer el crecimiento microbiano y mejorar la eficiencia del proceso. Esta técnica es ampliamente utilizada en la descontaminación de suelos y aguas residuales.

- Fitorremediación: Utiliza plantas para extraer, estabilizar o degradar contaminantes del suelo y del agua. Aunque aún se encuentra en fases de investigación para muchos casos, la fitorremediación muestra un gran potencial, pues ciertas especies vegetales pueden absorber metales pesados, compuestos orgánicos e incluso radionúclidos. Entre sus ventajas destacan su bajo costo, bajo impacto ambiental y la capacidad de restaurar ecosistemas degradados. Ejemplos de plantas utilizadas incluyen Brassica juncea (mostaza india) para metales pesados y Helianthus annuus (girasol) para hidrocarburos.

Microorganismos clave en procesos de biorremediación.

Acción de hongos y bacterias en la biorremediación

Existen diversas bacterias y hongos capaces de descomponer la estructura del petróleo y sus derivados, utilizándolos como fuente de carbono tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Estos microorganismos desempeñan un papel fundamental en la biorremediación, ya que pueden transformar compuestos contaminantes complejos en sustancias menos tóxicas o inofensivas para el medio ambiente.

Además del petróleo, ciertos hongos y bacterias tienen la capacidad de degradar parcialmente otros contaminantes persistentes, como los bifenilos policlorados (PCB) y metaloides como el arsénico, contribuyendo a la reducción de la toxicidad en suelos y aguas contaminadas.

En cuanto a los metales pesados, como el uranio, cadmio o mercurio, estos no son biodegradables, ya que no pueden ser descompuestos químicamente por los microorganismos. Sin embargo, algunas bacterias poseen mecanismos para inmovilizar estos metales, aislándolos y concentrándolos en formas menos móviles o bioacumulables. Este proceso facilita su posterior extracción o tratamiento, minimizando el impacto ambiental de estos contaminantes.

Un ejemplo notable es el uso de bacterias del género Shewanella o Geobacter, que pueden reducir metales pesados y radionúclidos, alterando su solubilidad y movilidad en el ambiente. Asimismo, hongos como los del género Phanerochaete han demostrado capacidad para degradar compuestos complejos mediante enzimas como la lignina peroxidasa, ampliando el rango de contaminantes susceptibles de biorremediación.

Ejemplo de plantas empleadas en procesos de fitorremediación.

Ventajas y desventajas de la biorremediación

La biorremediación ofrece una solución eficiente para tratar suelos contaminados, incluso en áreas remotas o de difícil acceso, sin necesidad de excavaciones extensas. Por ejemplo, en caso de un derrame petrolero que ha sido absorbido por el suelo y amenaza con contaminar el acuífero subterráneo, la aplicación de biorremediación resulta más económica y menos invasiva que alternativas como la incineración o la excavación mecánica, que además pueden causar daños adicionales al ecosistema.

Una de las estrategias más efectivas dentro de la biorremediación es el uso de desechos orgánicos como aditivos o enmiendas para mejorar la calidad del suelo a través del compostaje. Estos materiales aportan nutrientes esenciales que favorecen el desarrollo y la proliferación de comunidades microbianas capaces de degradar contaminantes. Este enfoque no solo mejora la salud del suelo, sino que también reutiliza residuos orgánicos, promoviendo un ciclo sostenible.

Además, la biorremediación es una técnica no intrusiva que no requiere de infraestructura pesada ni maquinaria compleja, lo que reduce costos y minimiza el impacto ambiental durante su aplicación. Su naturaleza adaptativa permite utilizar microorganismos autóctonos o introducidos para optimizar la degradación de contaminantes específicos, aumentando la eficacia del proceso.

No obstante, este método presenta ciertas limitaciones que deben considerarse cuidadosamente. Un manejo inadecuado o incompleto del proceso puede generar compuestos intermedios que, en algunos casos, resultan ser tan tóxicos o incluso más contaminantes que las sustancias originales. Por ello, es fundamental un monitoreo continuo para asegurar la completa mineralización de los contaminantes.

Asimismo, algunos compuestos químicos, como ciertos metales pesados o contaminantes sintéticos recalcitrantes, son altamente resistentes a la biodegradación, lo que dificulta su tratamiento mediante biorremediación. Además, controlar la velocidad y el tiempo del proceso puede ser complejo debido a factores ambientales variables como temperatura, pH, disponibilidad de oxígeno y nutrientes, que afectan la actividad microbiana.

En algunos casos, el procedimiento puede generar residuos secundarios que requieren una disposición adecuada para evitar impactos ambientales adicionales. También es importante considerar que los fluidos utilizados para facilitar la extracción o movilización de contaminantes pueden incrementar la dispersión de estos hacia otras áreas, complicando la remediación.

Finalmente, es esencial verificar la toxicidad y compatibilidad de los productos y aditivos empleados, asegurando que favorezcan el crecimiento y la actividad de los microorganismos degradadores. La selección adecuada de cepas microbianas y condiciones óptimas de operación son clave para maximizar la eficiencia y minimizar riesgos ambientales.

Aplicaciones actuales y perspectivas futuras

La biorremediación ha trascendido su función original de controlar contaminantes en los ecosistemas, consolidándose como una herramienta fundamental en diversas áreas biotecnológicas. Este proceso no solo facilita la limpieza ambiental, sino que también ha impulsado avances en la biominería, donde bacterias especializadas extraen metales valiosos de minerales de manera más sostenible y eficiente.

Además, la biorremediación ha abierto caminos en la producción de bioplásticos y biopolímeros, materiales biodegradables que representan una alternativa ecológica frente a los plásticos tradicionales derivados del petróleo. Estas innovaciones contribuyen significativamente a la reducción de residuos y la contaminación ambiental.

En el ámbito farmacológico, las bacterias utilizadas en biorremediación han despertado interés por su capacidad para sintetizar sustancias con aplicaciones médicas, así como por su potencial en la producción de enzimas que optimizan procesos químicos, haciéndolos más eficientes y menos dañinos para el medio ambiente.

Otro campo en crecimiento es el desarrollo de biosensores basados en microorganismos, que permiten la detección rápida y precisa de contaminantes y sustancias irregulares. Estos biosensores superan en muchos casos a los métodos químicos tradicionales debido a su sensibilidad, especificidad y menor costo, facilitando la monitorización ambiental en tiempo real.

Biorreactores utilizados para tratamiento ex situ en biorremediación.

Con los constantes avances tecnológicos, la biorremediación se posiciona como una estrategia clave para mitigar los efectos de accidentes ambientales que amenazan la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Por esta razón, las investigaciones y análisis continúan ampliando sus aplicaciones en diversos contextos, desde la restauración de suelos contaminados hasta la descontaminación de cuerpos de agua y la rehabilitación de áreas afectadas por derrames industriales.

Plaguicidas

Plaguicida es el término genérico que se asigna a cualquier sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para controlar las plagas que afectan los cultivos o a los insectos que actúan como vectores de enfermedades. El uso de plaguicidas se remonta a épocas ancestrales, cuando los primeros pobladores observaron que quemar ciertas hierbas ahuyentaba mosquitos y otros insectos nocivos. Aunque los plaguicidas no son inherentemente dañinos, su uso indebido puede generar toxicidad en personas, animales y el medio ambiente.

Actualmente, la mayoría de los plaguicidas son elaborados de forma sintética, por lo que se les conoce como plaguicidas sintéticos. Entre ellos, el primer compuesto sintetizado fue el diclorodifeniltricloroetano (DDT), cuyas propiedades insecticidas fueron descubiertas por el químico Paul Hermann Müller en 1939, hecho que revolucionó el control de plagas y le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1948.

Las plagas susceptibles a ser controladas con plaguicidas incluyen una amplia variedad de organismos, tales como:

- Insectos (como pulgones, moscas blancas y langostas).

- Hierbas no deseadas o malezas que compiten por nutrientes y espacio.

- Pájaros que dañan cultivos o almacenamientos de granos.

- Mamíferos pequeños que afectan la producción agrícola.

- Moluscos, como caracoles y babosas, que atacan plantas.

- Peces invasores en sistemas acuáticos controlados.

- Nematodos que afectan raíces y tejidos vegetales.

- Microorganismos patógenos que causan enfermedades en plantas y animales.

Estas plagas compiten con los humanos por recursos alimenticios, dañan propiedades, transmiten enfermedades o generan molestias, por lo que el uso adecuado de plaguicidas resulta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública. No obstante, es imprescindible manejar estas sustancias con responsabilidad para minimizar riesgos ambientales y proteger la biodiversidad.

Usos de los Plaguicidas

Los plaguicidas, también conocidos como pesticidas, son sustancias químicas diseñadas para prevenir, controlar, atraer o repeler plagas, que incluyen especies no deseadas de plantas y animales. Su aplicación abarca diversas etapas, como la producción, almacenamiento, transporte, distribución y procesamiento de alimentos o insumos agrícolas. Además, algunos plaguicidas se utilizan en la medicina veterinaria para eliminar ectoparásitos en animales, contribuyendo así a la salud animal y humana.

Entre los usos más comunes de los plaguicidas se encuentra la erradicación de vectores de enfermedades, como ratas y mosquitos, responsables de afecciones graves como la fiebre amarilla, el dengue, la malaria y el virus del Zika. Estos compuestos también son esenciales para proteger cultivos agrícolas de insectos, hongos, malezas y otros organismos que afectan la producción y calidad de los alimentos.

Sin embargo, el uso de plaguicidas implica riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente, por lo que su manejo debe realizarse con estrictas medidas de seguridad. Cuando se aplican adecuadamente, siguiendo las recomendaciones técnicas y normativas vigentes, estos riesgos se reducen a niveles considerados aceptables por organismos reguladores internacionales. Entre estas entidades destacan la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Agencia Reguladora del Manejo de Pestes (PMRA) de Canadá, que establecen estándares rigurosos para el registro, uso y monitoreo de plaguicidas, garantizando su eficacia y seguridad.

Además, en la actualidad se promueve el uso integrado de plaguicidas junto con métodos biológicos y culturales en un enfoque conocido como Manejo Integrado de Plagas (MIP), que busca minimizar el impacto ambiental y la resistencia de las plagas, optimizando así la sostenibilidad en la agricultura y la salud pública.

Clasificación de los Plaguicidas

Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar organismos considerados perjudiciales para los cultivos, la salud o el ambiente. Su clasificación puede realizarse desde diferentes perspectivas, según sus propiedades químicas, su modo de acción o el tipo de organismos que combaten. A continuación, se detallan las principales formas de clasificar los plaguicidas:

- Según su toxicidad: Los plaguicidas pueden categorizarse en función del riesgo que representan para la salud humana y el medio ambiente. Estas categorías incluyen plaguicidas extremadamente peligrosos, altamente peligrosos, moderadamente peligrosos y ligeramente peligrosos. La toxicidad se evalúa mediante pruebas que miden la dosis letal media (DL50) para diferentes organismos.

- De acuerdo con su vida media o persistencia: Esta clasificación se basa en el tiempo que un plaguicida permanece activo en el ambiente antes de degradarse. Se distinguen plaguicidas permanentes o muy persistentes (que pueden permanecer años en el suelo o agua), persistentes, moderadamente persistentes y no persistentes, que se descomponen rápidamente. La persistencia influye en el impacto ambiental y en la posibilidad de acumulación en organismos.

- Por su estructura química: Los plaguicidas se agrupan en diferentes familias químicas según su composición y modo de acción. Entre las principales se encuentran los compuestos organo-clorados (como el DDT), los organofosforados (como el malatión), los carbamatos (como el carbaryl) y los piretroides (como la permetrina). Cada grupo presenta características específicas en cuanto a toxicidad, persistencia y mecanismo de acción.

- Según el organismo al que están dirigidos: Esta clasificación se basa en el tipo de plaga o enemigo que controlan. Los plaguicidas pueden ser insecticidas (contra insectos), acaricidas (contra ácaros), herbicidas (contra plantas no deseadas o malezas), fungicidas (contra hongos), rodenticidas (contra roedores), nematicidas (contra nematodos o gusanos), molusquicidas (contra moluscos) y bactericidas (contra bacterias). También existen fumigantes, que son plaguicidas gaseosos utilizados para el control en espacios cerrados o en productos almacenados.

Entender estas clasificaciones es fundamental para una aplicación adecuada de los plaguicidas, minimizando riesgos para la salud humana y el medio ambiente, además de maximizar su eficacia en el control de plagas.

Efectos Ambientales

El desarrollo de los plaguicidas ha sido clave para el crecimiento y la modernización de la agricultura a nivel mundial. Gracias a su alta efectividad y bajo costo, estos compuestos han permitido, desde la década de los 1980, proteger los cultivos contra una amplia variedad de amenazas bióticas, como insectos, malezas y hongos patógenos. Sin embargo, el uso indiscriminado y excesivo de plaguicidas ha demostrado tener consecuencias negativas significativas para el medio ambiente, además de contribuir a la aparición de plagas resistentes.

Se estima que más del 98% de los insecticidas aplicados y aproximadamente el 95% de los herbicidas no llegan a su objetivo específico. Estos residuos terminan afectando otras especies vegetales y animales, así como contaminando el aire, el agua, los sedimentos de ríos y mares, e incluso los alimentos que consumimos. Esta dispersión no deseada provoca desequilibrios ecológicos que pueden afectar la biodiversidad y la salud humana.

La deriva de plaguicidas ocurre cuando las partículas suspendidas en el aire son transportadas por el viento hacia áreas lejanas a las parcelas tratadas, generando contaminación atmosférica y acuática. Esta contaminación puede acumularse en cuerpos de agua, afectando organismos acuáticos y alterando cadenas tróficas, además de contaminar suelos y aguas subterráneas.

El uso descontrolado de plaguicidas químicos también fomenta la resistencia de insectos, plantas y hongos, lo que dificulta el control efectivo de las plagas a largo plazo. Los insectos, por ejemplo, desarrollan mecanismos bioquímicos que les permiten sobrevivir a dosis que inicialmente serían letales, y estas capacidades pueden transmitirse a generaciones futuras, dando lugar a poblaciones resistentes que requieren tratamientos más intensivos o el desarrollo de nuevos compuestos.

Por ello, es fundamental promover prácticas agrícolas sostenibles que integren el manejo integrado de plagas (MIP), el uso responsable de plaguicidas y alternativas como el control biológico, la rotación de cultivos y la selección de variedades resistentes. Estas estrategias contribuyen a minimizar los impactos ambientales negativos, proteger los ecosistemas y garantizar la productividad agrícola a largo plazo.

Plaguicidas Naturales

En varios países, el uso de plaguicidas sintéticos está restringido o prohibido debido a su persistencia en el ambiente, su baja biodegradabilidad y su capacidad para acumularse en la cadena alimentaria, afectando finalmente a los seres humanos. Como alternativa sostenible, se han desarrollado y promovido los bioplaguicidas o plaguicidas naturales, que son productos derivados de organismos vivos o de sustancias naturales con propiedades insecticidas, fungicidas o nematicidas. Estos plaguicidas presentan menor toxicidad para el medio ambiente y la salud humana, y suelen descomponerse más rápidamente.

Entre los plaguicidas naturales más utilizados destacan:

- NIM (Azadirachta indica): Árbol originario de la India, conocido mundialmente por sus propiedades fungicidas, plaguicidas, nematicidas y bactericidas. El nim contiene azadiractina, un compuesto que imita hormonas insectiles, interfiriendo en su desarrollo y alimentación, lo que logra repeler y controlar diversas plagas sin afectar a otros organismos beneficiosos.

- CHILE (Capsicum frutescens): Utilizado como plaguicida natural para prevenir la infestación de gusanos, hormigas, picudo del arroz y mariposas del repollo. Los compuestos picantes del chile actúan como repelentes, dificultando que los insectos se alimenten de las plantas tratadas.

- TABACO (Nicotiana tabacum): La nicotina extraída del tabaco es un potente insecticida natural que controla insectos como moscas, gusanos y pulgas. Sin embargo, debido a su alta toxicidad para humanos y animales, su uso debe ser cuidadoso y preferentemente aplicado en las primeras horas de la mañana para minimizar la volatilidad y exposición.

- AJO (Allium sativum): Las preparaciones a base de ajo poseen propiedades repelentes que pueden prevenir una amplia variedad de plagas. Además, el ajo contiene compuestos sulfurados que actúan como fungicidas naturales, contribuyendo a la salud general de las plantas.

- RICINO (Ricinus communis): Se emplean tallos, semillas y hojas para elaborar soluciones que no solo repelen insectos, sino que también tienen efectos fungicidas y nematicidas. Es importante manejar con precaución esta planta, ya que contiene ricina, una sustancia tóxica para humanos y animales si se ingiere.

Además de estos ejemplos, existen otros bioplaguicidas basados en microorganismos como Bacillus thuringiensis, hongos entomopatógenos y extractos vegetales que ofrecen alternativas efectivas para el manejo integrado de plagas, promoviendo una agricultura más amigable con el medio ambiente y la salud pública.

Plaguicidas Orgánicos y Otros Productos Naturales

Además de los plaguicidas naturales derivados directamente de plantas específicas, existe una amplia variedad de arbustos y plantas que se utilizan como plaguicidas orgánicos debido a sus propiedades repelentes o insecticidas. Entre ellos destacan la buganvilla, anona, guanábana, espinaca, piretro, menta, dalia y ginkgo. Asimismo, plantas aromáticas como la lavanda, eficaz para evitar las hormigas; el romero, conocido por alejar diversos insectos; la salvia, que espanta moscas; y la ruda, que combate pulgones.

Otras plantas con propiedades plaguicidas importantes incluyen el ajenjo, que repele gorgojos, ácaros y orugas; la manzanilla, que actúa contra pulgones; la albahaca, cuyo perfume disuade insectos como chinches y pulgones; el orégano, utilizado para controlar hormigas; y el madero negro. La lista de plantas con propiedades insecticidas es extensa, evidenciando el potencial de la naturaleza para el manejo integrado de plagas.

Una de las principales ventajas de los plaguicidas naturales es su bajo costo económico, ya que se elaboran con productos disponibles en el entorno y no requieren procesos industriales complejos. Esta característica los hace accesibles para pequeños agricultores y comunidades rurales, contribuyendo además a la reducción del impacto ambiental asociado al uso de plaguicidas sintéticos.

Además de las plantas, existen otros productos naturales que se emplean como insecticidas. Entre estos se encuentran la cal, el aceite mineral, la leche de vaca y la orina humana o de animales. Estos materiales, aunque no son vegetales, poseen propiedades que interfieren con el desarrollo o la supervivencia de ciertas plagas, y son valorados en prácticas agrícolas sostenibles y agroecológicas.

El uso de plaguicidas naturales, cuando se aplica correctamente, puede formar parte de estrategias integradas de manejo de plagas, reduciendo la dependencia de químicos sintéticos, protegiendo la biodiversidad y promoviendo sistemas agrícolas más saludables y sustentables.

Salvia

La salvia es una planta originaria de Europa que puede alcanzar hasta medio metro de altura y ha estado vinculada tradicionalmente con la salud y el bienestar. Su nombre deriva del latín salvare, que significa “curar” o “salvar”. Presenta hojas perennes, alargadas y pecioladas, de un tono grisáceo muy característico. Sus flores, de color violeta intenso y de tamaño notable, emergen de un tallo de sección rectangular, cubierto por una fina vellosidad que le confiere una textura particular.

Pertenece a la tribu Mentheae, dentro de la familia Lamiaceae, que agrupa entre 700 y 900 especies de plantas herbáceas perennes y arbustos. La salvia se distribuye globalmente, destacando tres regiones con alta biodiversidad: en América Central y Sudamérica existen alrededor de 500 variedades, en Asia Central y la cuenca del Mediterráneo se encuentran unas 250, y en Asia Oriental aproximadamente 90 especies adicionales. Esta diversidad refleja la amplia adaptabilidad y la importancia ecológica de la planta en distintos ecosistemas.

La salvia es reconocida no solo por sus propiedades medicinales, sino también por su agradable sabor, que la convierte en un ingrediente popular en la gastronomía. Sus principales componentes incluyen glucosa, vitaminas del complejo B, diversas enzimas, potasio, aceite esencial, sustancias con actividad estrógena y bactericida, compuestos amargos y vitamina C. En la antigüedad, los griegos consideraban la salvia una planta sagrada, empleándola para tratar una variedad de afecciones como hemorroides, cálculos genitourinarios, fiebre y dolores menstruales, entre otros males.

Más allá de sus usos medicinales, la salvia tiene aplicaciones en la cocina, donde se utiliza para aromatizar y realzar platos, especialmente en la gastronomía mediterránea e italiana. En cosmética, sus extractos se emplean por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, mientras que en aromaterapia se valora su aceite esencial para aliviar el estrés y mejorar la concentración. Estas múltiples facetas hacen de la salvia una planta de gran valor cultural, medicinal y económico a nivel mundial.

Composición y características químicas de la salvia

La salvia contiene entre un 1 y 3% de aceite esencial, del cual forman parte compuestos como el alcanfor, el acetato de linalilo, el cariofileno, taninos, ácido rosmarínico, flavonoides y triterpenos. Estos componentes le otorgan a la planta diversas propiedades medicinales y aromáticas.

Es importante destacar la presencia de tuyona, un compuesto que puede resultar tóxico en altas dosis y está contraindicado para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, ya que puede inhibir la producción de leche materna y afectar el desarrollo fetal. Por esta razón, se recomienda precaución en el consumo de preparaciones a base de salvia durante estas etapas.

Además, los flavonoides y el ácido rosmarínico presentes en la salvia poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que contribuyen a sus usos tradicionales en el tratamiento de afecciones respiratorias y digestivas. Los taninos, por su parte, ofrecen efectos astringentes que pueden ser útiles para tratar inflamaciones y hemorragias leves.

Recolección y conservación

Las hojas de la salvia se pueden recolectar desde la primavera hasta mediados del verano, momento en el cual su concentración de aceites esenciales es máxima, garantizando así una mejor calidad para su uso. Es recomendable hacerlo preferentemente en las horas de la mañana, después de que haya pasado el rocío, para evitar la humedad que podría afectar su conservación.

Las flores de la salvia, que suelen abrirse en primavera, también pueden recolectarse en esta estación. Para preservar sus propiedades, es aconsejable colocarlas en un lugar oscuro, seco y bien ventilado, dentro de un recipiente hermético. Así se evita la degradación por la luz y la humedad, lo que facilita su almacenamiento para usos posteriores, tanto en preparaciones culinarias como medicinales.

Usos medicinales de la salvia

Propiedades antiinflamatorias y alivio del dolor

Las propiedades curativas de la salvia son numerosas y ampliamente reconocidas. Esta planta posee compuestos con efectos antiinflamatorios que la convierten en una opción natural y efectiva para el tratamiento de diversas afecciones inflamatorias, como el reumatismo y la artritis. Además, es muy útil para aliviar dolores musculares y articulares, contribuyendo a una recuperación más rápida y confortable.

La salvia también se utiliza tradicionalmente para calmar lesiones y tensiones musculares en deportistas, gracias a su capacidad para reducir la inflamación y mejorar la circulación local. Sus efectos pueden potenciarse mediante aplicaciones tópicas, como cataplasmas o ungüentos, así como en infusiones para uso interno, siempre bajo supervisión médica.

Estudios científicos recientes han identificado en la salvia una serie de compuestos bioactivos, como los flavonoides y ácido rosmarínico, que explican su acción antiinflamatoria y antioxidante. Esto no solo ayuda a tratar síntomas, sino que también contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, favoreciendo la salud general.

Alivio de trastornos menstruales

La infusión de salvia es una opción natural eficaz para aliviar diversas molestias asociadas al ciclo menstrual femenino. Esta planta ayuda a calmar dolores de cabeza y cólicos abdominales, además de contribuir a reducir la retención de líquidos y a mitigar la irritabilidad que comúnmente se presenta durante este período.

Para preparar la infusión, necesitarás entre 5 y 6 hojas frescas de salvia y una taza de agua. Primero, lleva el agua a ebullición en una olla. Cuando alcance el punto de hervor, añade las hojas de salvia y deja que hiervan durante aproximadamente 15 minutos. Luego, retira la mezcla del fuego, deja reposar unos minutos para que se infusione completamente y estará lista para consumir.

Se recomienda tomar esta infusión con moderación, preferiblemente una o dos veces al día durante los días previos y durante la menstruación. Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de iniciar su consumo habitual, especialmente en casos de embarazo, lactancia o si se están tomando medicamentos, ya que la salvia puede interactuar con ciertos tratamientos.

Beneficios para la digestión

Una de las propiedades más destacadas de la salvia es su capacidad para mejorar la digestión y aliviar diversas afecciones gastrointestinales, como gastritis, vómitos, diarrea y cólicos. Además, esta planta medicinal contribuye a reducir la opresión nerviosa en la parte superior del estómago y a disminuir la acidez gástrica, ofreciendo un alivio natural y seguro.

Para aprovechar sus beneficios, se recomienda consumir tres tazas diarias de una infusión preparada con 15 gramos de hojas secas de salvia por litro de agua. Esta dosis permite obtener un efecto digestivo óptimo sin riesgos de efectos secundarios.

Además, la salvia contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que favorecen la salud del sistema digestivo y pueden ayudar a prevenir molestias recurrentes. Su uso tradicional se remonta a siglos atrás, y actualmente continúa siendo valorada tanto en la medicina natural como en la fitoterapia moderna.

Acción antimicrobiana y cicatrizante

La salvia es una planta reconocida por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, siendo muy efectiva para aliviar infecciones respiratorias, tos, resfriados y dolor de garganta. Es especialmente útil en el tratamiento de afecciones bucofaríngeas como afonía, ronquera, faringitis y laringitis. Para estos casos, se recomienda realizar gárgaras varias veces al día con una infusión de salvia, lo cual ayuda a reducir la inflamación y combatir la infección de manera natural.

Además, la salvia tiene aplicaciones externas importantes. Es eficaz para favorecer la cicatrización de úlceras y heridas gracias a sus propiedades antisépticas y antioxidantes. Para aprovechar estos beneficios, se pueden aplicar compresas impregnadas con infusión de salvia directamente sobre la zona afectada, lo que contribuye a limpiar y acelerar la recuperación de la piel dañada.

Estudios científicos han confirmado que los compuestos activos de la salvia, como los aceites esenciales y los flavonoides, poseen un amplio espectro antimicrobiano que ayuda a prevenir la proliferación de bacterias y hongos, reforzando así su uso tradicional como remedio natural para diversas infecciones.

Otras propiedades terapéuticas

Entre las múltiples bondades de la salvia, destaca su capacidad para disminuir los niveles de azúcar en la sangre, lo que la convierte en un complemento natural útil para personas con problemas de glucosa. Además, la salvia tiene un efecto regulador sobre el sistema urinario, siendo especialmente recomendada en tratamientos para la retención de líquidos y la cistitis, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y diuréticas.

Otro beneficio importante es su efecto equilibrante en casos de sudoración excesiva, una condición que puede afectar la calidad de vida. Algunos estudios también han demostrado que la salvia ayuda a regular las secreciones salivales, lo que puede ser beneficioso para personas con trastornos relacionados con la producción de saliva.

Para las mujeres que atraviesan la menopausia, la salvia puede ofrecer alivio frente a los síntomas típicos de esta etapa, como los sofocos y la sudoración nocturna. Se cree que sus compuestos actúan modulando los niveles hormonales, particularmente la deficiencia de estrógeno, proporcionando un efecto calmante y mejorando el bienestar general.

Asimismo, investigaciones clínicas han reportado que el extracto de salvia puede mejorar funciones cognitivas, incluyendo el pensamiento y el aprendizaje, en adultos mayores con enfermedad de Alzheimer. Estos estudios destacan el potencial neuroprotector de la planta, lo que abre la puerta a futuras aplicaciones en el tratamiento de trastornos neurodegenerativos. Por otro lado, los aceites esenciales de salvia poseen propiedades antimicrobianas, demostrando eficacia contra diversas bacterias y hongos, lo cual respalda su uso en medicina natural para combatir infecciones.

Finalmente, para favorecer un sueño tranquilo y combatir el insomnio, se puede preparar una infusión combinando media cucharadita de flores de manzanilla y media cucharadita de salvia en una taza de agua hirviendo. Esta mezcla no solo ayuda a relajar el cuerpo y la mente, sino que también potencia los efectos calmantes de ambas plantas.

Seguridad y precauciones en el uso de la salvia

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha reconocido que la salvia es segura para su uso en cantidades moderadas, especialmente cuando se emplea como condimento en la alimentación. Sin embargo, diversos institutos de salud advierten que el consumo prolongado o en grandes cantidades de infusiones de salvia puede tener efectos adversos significativos, incluyendo inquietud, vómitos, taquicardia, convulsiones y daño renal.

Estos riesgos se deben principalmente a la presencia de tuiona, un compuesto químico que en altas dosis puede ser tóxico para el sistema nervioso central. Por esta razón, es fundamental no exceder las dosis recomendadas y evitar su uso continuo sin supervisión médica.

Antes de incorporar la salvia como tratamiento o suplemento, es recomendable consultar a un profesional de la salud. Esto es especialmente importante para personas con condiciones médicas preexistentes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas que estén tomando medicamentos, ya que la salvia puede interactuar con ciertos fármacos, alterando su eficacia o aumentando el riesgo de efectos secundarios.

Hoja

La hoja es el órgano vegetativo fundamental de las plantas vasculares y, por lo general, presenta una forma aplanada que facilita la captación de luz para la fotosíntesis. Su desarrollo comienza a partir de los primordios foliares, estructuras originadas por la actividad del meristemo apical, un grupo de células meristemáticas ubicadas en el extremo del tallo o la raíz. Estas células se dividen activamente, permitiendo el crecimiento y la formación de nuevos tejidos.

La estructura de la hoja puede presentar variaciones significativas, las cuales reflejan adaptaciones evolutivas a diferentes condiciones ambientales o modificaciones funcionales. Por ejemplo, en ambientes áridos, las hojas pueden reducirse a espinas, como en los cactus, para minimizar la pérdida de agua. En otras plantas, las hojas pueden desarrollar una cutícula gruesa o tricomas (pelos) para protegerse de la radiación solar intensa o para reducir la transpiración.

Además, la diversidad morfológica de las hojas abarca desde hojas simples, con una sola lámina, hasta hojas compuestas, divididas en varios folíolos, como ocurre en el caso de la acacia o la vid. La estructura interna de la hoja incluye tejidos especializados como el mesófilo, donde se realiza la fotosíntesis, y los sistemas vasculares (xilema y floema), encargados del transporte de agua, minerales y nutrientes.

Estas adaptaciones estructurales y funcionales permiten que la hoja no solo cumpla con la fotosíntesis, sino que también participe en procesos esenciales como la transpiración, la respiración y, en algunos casos, la defensa contra herbívoros o la reproducción vegetativa.

Agricultura de secano

La agricultura constituye una actividad milenaria que, con el paso del tiempo, se ha ido reinventando y adaptando mediante nuevos métodos y tecnologías. Sin embargo, existe una técnica tradicional que sigue siendo relevante y eficaz: la agricultura de secano. Esta modalidad se caracteriza por depender exclusivamente del agua proveniente de las precipitaciones naturales, sin recurrir a sistemas adicionales de riego.

Este método resulta especialmente beneficioso para ciertos cultivos, como el olivo, que bajo estas condiciones desarrolla frutos con menor contenido de agua y un mayor porcentaje de aceite, mejorando así su calidad y valor comercial.

La agricultura de secano también es conocida como agricultura temporal o agricultura de rulo, y se practica principalmente en regiones mediterráneas, donde la precipitación anual suele ser inferior a 500 mm. El período de cultivo generalmente abarca desde abril hasta septiembre, aprovechando al máximo la humedad disponible en el suelo. Entre los cultivos más comunes destacan el almendro, el nogal, el arroz, el trigo y, como se mencionó, el olivo.

Para optimizar el uso del agua y la fertilidad del suelo, es habitual que las parcelas se cultiven de forma alternada, permitiendo que partes del terreno permanezcan en descanso o barbecho. Esta rotación no solo mejora la retención de humedad, sino que también ayuda a controlar plagas y enfermedades, y contribuye a la conservación de los nutrientes del suelo.

Además, la agricultura de secano requiere técnicas específicas de manejo del suelo, como el uso de cubiertas vegetales y la labranza mínima, que favorecen la infiltración del agua y reducen la erosión. Por ejemplo, en zonas semiáridas, los agricultores suelen implementar terrazas o zanjas de infiltración para maximizar la captación de agua de lluvia.

Maleza

La maleza se define generalmente como aquellas plantas consideradas “indeseables” que crecen de manera silvestre en terrenos cultivados o áreas controladas por el ser humano. Sin embargo, el concepto de maleza es altamente subjetivo y varía según el contexto geográfico, cultural y agrícola. Una planta que se considera maleza en una región puede no serlo en otra, dependiendo de su utilidad, impacto ecológico o valor estético.

Por ejemplo, la Agrostemma, originaria de Europa, fue inicialmente catalogada como una maleza debido a su crecimiento espontáneo en cultivos, pero actualmente es valorada en jardinería por su atractiva flor violeta y se cultiva deliberadamente en parques y jardines. De manera similar, la menta (Mentha spp.), reconocida mundialmente por su aroma refrescante y usos culinarios y medicinales, es vista como una maleza invasora en algunas zonas, especialmente cuando crece sin control y compite con cultivos o plantas nativas.

Esta dualidad resalta la importancia de considerar factores como el contexto ecológico, el manejo agrícola y el valor económico o cultural al clasificar una planta como maleza. Además, algunas malezas pueden tener beneficios ecológicos, como mejorar la calidad del suelo, proporcionar alimento o refugio a fauna, o actuar como bioindicadores de ciertas condiciones ambientales. Por ello, la gestión adecuada de la maleza requiere un enfoque equilibrado que considere tanto sus impactos negativos como sus posibles aportes.

Qué es la maleza

En términos generales, una maleza es cualquier planta no deseada que crece en un terreno determinado. De esta manera, cualquier especie puede ser considerada maleza si aparece en un lugar donde no se espera o no se desea su presencia. Se clasifican como malezas aquellas plantas que crecen de forma agresiva, compitiendo y limitando el desarrollo de otras especies cultivadas o silvestres. Además del término «maleza», estos vegetales también reciben nombres como mala hierba, yuyo, planta arvense o monte, dependiendo de la región y el contexto.

Las malezas suelen crecer de manera natural y con gran vigor, debido a que muchas de ellas son especies endémicas perfectamente adaptadas a su entorno. Esta adaptación les confiere una elevada capacidad para expandirse y colonizar nuevos espacios rápidamente, lo que dificulta su control. Se estima que existen alrededor de 8.000 especies consideradas malezas dentro de un total aproximado de 250.000 especies de plantas conocidas, lo que representa aproximadamente el 0,1% de la vegetación mundial.

El estudio y manejo de estas plantas invasoras corresponde a una disciplina relativamente reciente llamada malherbología. Esta ciencia se enfoca en comprender las características biológicas, ecológicas y agronómicas de las malezas, con el objetivo de desarrollar métodos efectivos para su control y minimizar su impacto negativo en la agricultura y los ecosistemas naturales.

Características de las malezas

Las malezas comparten varias características que les permiten adaptarse y proliferar en una amplia variedad de ambientes. Destacan por su capacidad para germinar fácilmente bajo condiciones diversas, muchas veces sin requerir ayuda externa. Su crecimiento y desarrollo son rápidos, lo que les confiere una ventaja competitiva frente a otras plantas. Además, presentan una producción elevada y continua de semillas, lo que facilita su dispersión tanto a corta como a larga distancia. Estas semillas pueden permanecer viables en el suelo durante años, asegurando la persistencia de la maleza en un área determinada.

Las malezas también interfieren en el desarrollo de otras plantas, ya que compiten por recursos como agua, luz y nutrientes. Algunas especies incluso desarrollan alelopatía, un mecanismo químico mediante el cual liberan sustancias que inhiben el crecimiento de las plantas cercanas, dificultando aún más el establecimiento de cultivos o vegetación deseada.

Otro aspecto relevante es que las malezas pueden atraer insectos dañinos, lo que puede agravar problemas fitosanitarios en los cultivos. Además, son capaces de prosperar en condiciones adversas, tales como suelos degradados, áreas con vegetación dañada y ambientes extremos como dunas, llanuras anegadas, deltas, riberas de ríos y zonas que sufren incendios periódicos. También se adaptan bien a espacios modificados por la actividad humana, como terrenos agrícolas, zonas urbanas, márgenes de caminos y sitios en construcción.

En jardines y áreas verdes, la presencia de malezas es común y puede afectar la estética y salud de las plantas ornamentales. Sin embargo, la maleza puede controlarse eficazmente mediante la eliminación frecuente, ya sea manual o mecánica, complementada con prácticas culturales adecuadas y el uso responsable de herbicidas cuando sea necesario. Estas medidas permiten mantener los espacios libres de maleza, favoreciendo el desarrollo saludable de las plantas deseadas.

Tipos de maleza

Existen diversas variedades de maleza que se clasifican principalmente en función de su ciclo de vida, estructura y características de crecimiento. A continuación, se describen los tipos más comunes y sus particularidades:

- Malezas anuales: Estas malezas completan su ciclo de vida en un año, desde la germinación hasta la producción de semillas. Muchas especies pueden desarrollar este ciclo en tan solo unas semanas, lo que les permite generar múltiples generaciones en un solo año. Aunque sus raíces suelen ser poco profundas y la planta desaparece al final de su ciclo, sus semillas pueden permanecer viables en el suelo durante periodos que van de 4 hasta 40 años, esperando las condiciones adecuadas para germinar. Ejemplos representativos son el pasto cangrejo, la quínoa, la pamplina y la oxalis amarilla. Es fundamental controlar estas malezas en sus primeras etapas de crecimiento para evitar la dispersión de semillas. Generalmente, son fáciles de eliminar, ya que pueden extraerse completamente con sus raíces.

- Malezas perennes: Estas malezas son más resistentes y pueden vivir varios años, siempre que las condiciones ambientales sean favorables. En zonas templadas, suelen morir con las heladas si están a nivel del suelo, pero en regiones tropicales permanecen verdes y activas durante todo el año. Se propagan no solo por semillas, sino también mediante tallos rastreros que se fijan al suelo y fragmentos de raíz, lo que dificulta su erradicación. Entre las especies más comunes se encuentran el diente de león, la hiedra terrestre, el llantén y la acedera rizada. Su control requiere un manejo más persistente y frecuente para evitar su rápida expansión.

- Malezas herbáceas: Estas malezas tienen una estructura similar a la del pasto, con hojas estrechas y alargadas. Muchas desarrollan rizomas y bulbos carnosos subterráneos que les permiten rebrotar incluso después de ser cortadas o arrancadas parcialmente. Por ello, al desmalezar es esencial retirar completamente estos órganos subterráneos para evitar su regeneración. Entre las malezas herbáceas destacan la cola de zorro gigante, el pasto bermuda, el pasto cangrejo, el pasto alambre y la grama. Su crecimiento rápido y capacidad de rebrote las convierte en competidoras eficaces contra cultivos y plantas ornamentales.

- Malezas de hoja ancha: Caracterizadas por tener hojas amplias y planas, estas malezas suelen ser más fáciles de controlar cuando se encuentran en etapas tempranas de crecimiento, debido a que sus hojas aún no han desarrollado capas protectoras. Sin embargo, algunas especies adultas poseen cutículas gruesas que dificultan la absorción de herbicidas, reduciendo la efectividad de estos productos. Ejemplos comunes incluyen la ortiga, la pamplina, el diente de león y el trébol. Además, muchas malezas de hoja ancha pueden reproducirse tanto por semillas como por fragmentos de raíz, por lo que su manejo requiere una combinación de métodos mecánicos y químicos.

Por qué la maleza es indeseable

La maleza es considerada una planta indeseable por diversas razones, principalmente por su impacto negativo en la estética del terreno y porque compite directamente con los cultivos por recursos esenciales como la luz, el agua, los nutrientes y el espacio para el desarrollo de sus raíces.

Además, muchas malezas presentan características que las hacen especialmente problemáticas: algunas poseen espinas que pueden causar heridas, otras contienen compuestos químicos que irritan la piel, y sus fragmentos tienden a adherirse a la ropa, dificultando su remoción. También son abundantes y, en ciertos casos, pueden resultar tóxicas si se ingieren, lo que representa un riesgo tanto para animales como para seres humanos.

En el ámbito agrícola, la presencia de malezas puede afectar gravemente el rendimiento de los cultivos. No solo compiten por recursos, sino que también pueden ser hospedantes de patógenos y generar sustancias tóxicas que afectan el desarrollo de las plantas cultivadas. Esta competencia es especialmente crítica durante las etapas iniciales del cultivo, como la fase de plántula y el inicio del macollaje, momentos en los que el control de malezas se vuelve más desafiante y decisivo para el éxito de la siembra.

Para el manejo de malezas, existen diversas estrategias que incluyen el uso de herbicidas, métodos manuales y técnicas mecánicas. Sin embargo, cada uno presenta sus propios riesgos y limitaciones. Por ejemplo, los herbicidas pueden causar daños colaterales a los cultivos si no se aplican correctamente. Entre los herbicidas, los de preemergencia son recomendados porque actúan antes de que las malezas germinen, lo que minimiza el impacto sobre las plantas deseables y mejora la eficiencia del control.

En cuanto a los métodos manuales y mecánicos, aunque son efectivos en ciertos contextos, requieren de un manejo cuidadoso para evitar daños al suelo o a los cultivos, y pueden demandar un esfuerzo significativo en términos de mano de obra.

La gestión adecuada de la maleza es fundamental para asegurar la salud y productividad de los cultivos, por lo que combinar diferentes técnicas de control, adaptadas a las condiciones específicas de cada cultivo y región, suele ser la estrategia más efectiva.

Recurso adicional: Para comprender mejor las técnicas y desafíos en el control de malezas, puede consultarse el siguiente video: Control de malezas en agricultura.