Árbol kiri

El árbol kiri (Paulownia tomentosa) es un ejemplar hermoso originario de China. Su nombre científico es Paulownia tomentosa y recibe denominaciones comunes como árbol imperio o árbol emperatriz. Se cultiva como planta ornamental y, gracias a su rápido crecimiento, su cultivo se ha extendido ampliamente. Su copa, amplia y en forma de paraguas, aporta una estética especialmente atractiva.

Este árbol, perteneciente a la familia Paulowniaceae, presenta un crecimiento rápido que, en condiciones adecuadas, puede superar al de otros árboles; a veces se dice que crece hasta cinco veces más que el roble. Contribuye a mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo, y, además, produce más oxígeno que la mayor parte de los árboles. Por estas cualidades, suele ser denominado como el «árbol de la vida».

- Forma y características: hojas grandes, de bordes aserrados y verde intenso; la copa recuerda a un paraguas cuando la planta es joven y forma un dosel amplio en madurez. Las hojas pueden presentar vello suave en la cara inferior.

- Flores y temporada: florece en primavera con espigas de flores violeta-lila, muy vistosas.

- Cuidados y condiciones de cultivo: prefiere pleno sol y suelos bien drenados; tolera suelos pobres y riego moderado. Crece mejor en climas templados; en heladas severas puede perder parte de su follaje.

- Uso y beneficios: ideal como ornamental, ofrece sombra densa y rápida cobertura; contribuye a la estética del paisaje y, a veces, a la estabilización de suelos.

- Consideraciones ecológicas: en algunas regiones puede comportarse como especie invasora; conviene consultar la normativa local y evitar plantarlo cerca de bosques nativos para evitar la competencia con especies autóctonas.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRBOL KIRI

Puede alcanzar los 27 metros de altura y su tronco puede medir entre 7 y 20 metros de diámetro. Puede vivir aproximadamente 100 años y es capaz de retoñar en el mismo tronco, hasta unas cinco veces tras ser talado. Otra cualidad destacada es su buena salud. Es muy raro que el kiri enferme o sea atacado por plagas, incluso cuando está en contacto con otras especies. Se le considera un árbol bienhechor, desde sus raíces hasta las hojas.

Raíces

Las raíces, gruesas y profundas, contribuyen a evitar la erosión del suelo. Además, resisten al fuego gracias a su gran capacidad regenerativa. También toleran el frío y otras condiciones climáticas extremas.

Flores

Las vistosas flores de color lila identifican al kiri. Cuando brotan, cubren completamente la copa del árbol, deleitando la vista. Estas flores son especialmente apreciadas por las abejas.

Hojas

El kiri posee hojas anchas y grandes, de aproximadamente 40 cm de largo. Son ricas en nitrógeno, por lo que contribuyen a enriquecer el suelo al caer y descomponerse. Sirven como abono y también se utilizan como forraje. Se las considera muy nutritivas, igual o superiores a la alfalfa, por lo que se emplean como alimento para el ganado.

Madera

La madera del kiri resiste incendios y temperaturas muy frías. Se estima que tolera temperaturas de ignición de hasta 247 °C y puede soportar heladas de hasta -17 °C. Esta madera se distingue por ser ligera, llana y de acabado uniforme, rasgos típicos de árboles que soportan largas sequías. Es un árbol eficiente en el uso del agua, y su crecimiento puede ser rápido en condiciones adecuadas.

Usos y beneficios ecológicos

Entre sus aplicaciones destacan:

- Madera adecuada para carpintería ligera, mobiliario y construcciones de pequeño tamaño.

- Control de la erosión y aporte a la estabilidad del suelo gracias a su sistema radicular extenso.

- Contribución al forraje y a la fertilidad del suelo cuando las hojas caen y se descomponen.

BENEFICIOS O CUALIDADES DEL ÁRBOL KIRI

En la lucha contra la desertificación y los cambios climáticos, el árbol kiri se presenta como un aliado significativo. Es capaz de establecerse en suelos donde pocas especies pueden prosperar, ayudando a restaurar ecosistemas degradados y a mejorar la resiliencia de las comunidades locales.

Entre sus beneficios destacan:

- Capacidad de adaptación a suelos pobres: tolera condiciones de baja fertilidad y, en algunas regiones, salinidad, lo que facilita su establecimiento en terrenos degradados.

- Alto rendimiento de captura de carbono: se estima que puede absorber cantidades considerables de dióxido de carbono respecto a otros árboles, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

- Producción de oxígeno: aporta volúmenes significativos de oxígeno, mejorando la calidad del aire y el microclima local.

- Rápido crecimiento y sombreo: su desarrollo acelerado proporciona sombra y protege el suelo de la erosión, favoreciendo la revegetación y la recuperación de suelos expuestos.

- Contribución a la biodiversidad: al establecerse, ofrece refugio y alimento para aves, insectos y otros organismos, fortaleciendo redes ecológicas.

- Resiliencia climática: muestra resistencia a condiciones extremas, como sequía y variaciones de temperatura, según la región, lo que la hace adecuada para programas de restauración en escenarios de cambio climático.

- Aplicaciones agroforestales: utilizado en proyectos de reforestación y agroforestería, facilita la rehabilitación de tierras afectadas por desertificación y aporta beneficios a la matriz agrícola local.

Es recomendable acompañar su plantación con prácticas de manejo sostenible del suelo, conservación del agua y monitoreo de la biodiversidad para maximizar sus beneficios a largo plazo.

REPRODUCCIÓN DEL ÁRBOL KIRI

El árbol kiri se puede reproducir fácilmente, ya sea por semillas o esquejes. Sin embargo, la reproducción por semillas no se utiliza con frecuencia, ya que las plántulas suelen presentar variabilidad entre ellas y no garantizan uniformidad en el lote. Por ello, la propagación por esquejes es la opción más recomendada para obtener plantas homogéneas y de desarrollo predecible.

La selección de material para esquejes es crucial: conviene emplear esquejes sanos y de tamaño adecuado, preferentemente de ramas jóvenes con buena terminalidad, y mantener condiciones que favorezcan el enraizamiento. Evite material dañado o excesivamente lignificado.

Como se mencionó, el crecimiento del kiri es acelerado. En condiciones óptimas puede crecer alrededor de 2 cm por día durante el establecimiento, lo que facilita alcanzar una altura de unos 6 metros en 10 a 12 meses. Este ritmo es especialmente notable en las fases iniciales; con la edad, el crecimiento continúa pero a un ritmo menor.

En climas favorables, el kiri puede tardar aproximadamente siete años en alcanzar su altura o tamaño máximo. En zonas áridas, su porte suele lucir especialmente imponente, con tronco recto y copa amplia que aporta sombra y belleza al paisaje.

- Propagación por esquejes: la vía más recomendada para obtener plantas uniformes; emplee esquejes semileñosos de la temporada, de unos 20–25 cm, con al menos dos nudos. Elimine las hojas inferiores y aplique hormona de enraizamiento en la base.

- Sustrato y condiciones de enraizamiento: use un sustrato bien drenante (mezcla de turba con perlita o arena gruesa) y mantenga una temperatura de 20–25 °C; aumente la humedad ambiental sin encharcar.

- Riego y cuidado: riegue cuando la capa superior del sustrato esté seca y evite el exceso de agua para prevenir la pudrición; proteja de la luz solar directa intensa durante las primeras semanas.

- Enraizamiento y trasplante: el desarrollo radicular suele tardar entre 4 y 8 semanas, dependiendo de las condiciones; una vez que las raíces fortalecen, traslade los esquejes a macetas mayores o al lugar definitivo en el jardín.

CONTROVERSIAS SOBRE EL ÁRBOL KIRI

El árbol kiri se ha plantado con entusiasmo por sus cualidades, pero diversos biólogos advierten sobre posibles peligros ambientales. Señalan que podría alterar el balance del carbono, la disponibilidad de nutrimentos y el régimen hídrico, especialmente si la especie se comporta como invasora.

INCONVENIENTES AMBIENTALES DEL KIRI

Aunque ofrece beneficios, los especialistas destacan la necesidad de gestionar con rigor los procedimientos de siembra y manejo. Entre las preocupaciones figuran el consumo intensivo de agua, la modificación de ecosistemas y el riesgo de invasión de hábitats nativos. El kiri posee una tasa de crecimiento rápida y puede acumular gran biomasa, lo que implica una captación considerable de CO2 durante su fase de crecimiento. No obstante, el carbono no permanece indefinidamente: parte se libera a través de la respiración de las plantas y de la descomposición cuando mueren. Estas dinámicas pueden variar según el manejo y el entorno, por lo que no resulta sencillo afirmar un balance universal a largo plazo.

- Balance de carbono a corto y largo plazo: durante su ciclo vital, el kiri puede actuar como sumidero de carbono, pero la liberación por respiración y descomposición reduce esas ganancias. Si la biomasa se mantiene y se gestiona adecuadamente (por ejemplo, uso de la madera en productos duraderos o almacenamiento controlado), el carbono puede permanecer retenido por más tiempo.

- Consumo de agua y disponibilidad de recursos: requiere cantidades considerables de agua, lo que puede afectar la disponibilidad hídrica para otros usos y especies, especialmente en regiones con sequía estacional o suelos limitados.

- Impacto sobre especies nativas: su rápido crecimiento y la formación de densas poblaciones pueden competir con la flora nativa, reduciendo la diversidad y modificando las redes tróficas locales.

- Riesgo de invasión: en condiciones adecuadas, el kiri puede extenderse fuera de las áreas de plantación, dificultando la recuperación de comunidades nativas y alterando paisajes.

- Efectos sobre el suelo y la nutrición: monocultivos o densos asentamientos pueden influir en la estructura del suelo y en la disponibilidad de nutrientes, especialmente si no se implementan rotaciones o prácticas de fertilización adecuadas.

- Impacto en fauna: cambios en la cubierta vegetal y en la disponibilidad de recursos pueden alterar las comunidades de insectos, aves y otros vertebrados, con efectos indirectos en polinizadores y depredadores.

Manejo sostenible y recomendaciones

Para mitigar estos riesgos, los expertos recomiendan evaluaciones ambientales previas, selección cuidadosa de áreas de plantación, planes de manejo sostenible y monitoreo de biodiversidad. Integrar el kiri en sistemas agroforestales junto con especies nativas y establecer criterios de control de expansión puede reducir el riesgo de invasión y, al mismo tiempo, permitir aprovechar posibles beneficios productivos y ambientales.

Cuscuta

La cuscuta es una planta parásita conocida popularmente como «cabello de ángel». Generalmente es de color amarillo, naranja o rojo, y, en ocasiones excepcionales, presenta un matiz verdoso. Su variedad más común y agresiva es Cuscuta campestris, capaz de afectar y devastar parcelas enteras de cultivo.

Las cuscutas se alimentan a través de haustorios que se introducen en los tejidos de la planta hospedante, de la cual extraen agua y nutrientes. Este parasitismo debilita a la planta huésped, reduce el rendimiento y, en casos severos, compromete la calidad de la cosecha.

Características y morfología

La cuscuta es un género de plantas parásitas que carecen de clorofila en la mayoría de sus especies y se alimentan de otras plantas mediante haustorios que penetran en los vasos de la planta hospedera, extrayendo agua y nutrientes. Presenta tallos delgados y una morfología enmarañada que se enrosca alrededor de la planta anfitriona.

Taxonomía: tradicionalmente se la ha considerado el único género de la familia Cuscutaceae. En clasificaciones modernas basadas en APG (APG IV), Cuscutaceae se incorpora dentro de Convolvulaceae, como grupo de plantas parásitas estrechamente emparentadas con las convolvuláceas trepadoras.

Característica morfológica: los tallos son finos y las hojas están reducidas o ausentes. La planta se adhiere y envuelve a la hospedera para establecer contacto con sus conductos vasculares y extraer recursos. Las plántulas emergen del suelo o desde la base de la planta hospedera y deben localizar rápidamente una fuente de hospedaje para sobrevivir.

Floración y frutos: las flores son pequeñas e inconspicuas, de colores blanco, rosado o amarillento, y suelen aparecer durante el verano. Cada flor madura en una cápsula que contiene de 2 a 4 semillas. Las semillas son diminutas, redondeadas o elípticas, de color gris pardo y superficie áspera.

Ecología e impacto: la cuscuta puede infectar una amplia gama de hospederos, desde plantas silvestres hasta cultivos agrícolas, lo que puede provocar debilitamiento, reducción de rendimiento e incluso la muerte de plantas en infestaciones severas. Su presencia puede alterar comunidades vegetales, compitiendo por agua y nutrientes y afectando la productividad de cultivos como hortalizas, viñedos, frutales y forrajes.

Manejo y control: la lucha contra la cuscuta se apoya en medidas preventivas y culturales. Recomendaciones clave incluyen:

- Monitorear de forma temprana las plantas hospedantes para detectar plántulas y extraerlas antes de formar haustorios.

- Eliminar plantas hospedantes cercanas y limpiar el material propagado o contaminado.

- Utilizar semillas certificadas y sanas; evitar la dispersión de semillas a través de herramientas y equipos.

- Rotación de cultivos y uso de coberturas vegetales para reducir la propagación de semillas y la probabilidad de contacto entre hospederos y cuscuta.

- En infestaciones graves, aplicar medidas químicas selectivas cuando sea apropiado y siempre siguiendo las normas de uso y seguridad.

Hospederos y daño

La cuscuta es una planta parásita que depende de hospederos vegetales para completar su ciclo de vida. Afecta principalmente a cultivos agrícolas y hortícolas, así como a algunas plantas ornamentales. Entre las hospederas más comunes se encuentran las siguientes:

- Cultivos agrícolas y forrajeros: alfalfa (Medicago sativa), lespedeza, lino (Linum usitatissimum) y trébol (Trifolium spp.). También se observa afección en patata (Solanum tuberosum) y otros cultivos de importancia económica.

- Horticultura y ornamentales: crisantemo (Chrysanthemum spp.), dalia (Dahlia spp.), helecho y petunia (Petunia spp.), así como otras plantas ornamentales susceptibles.

La infestación puede provocar debilitamiento, crecimiento irregular, reducción de rendimiento y, en casos graves, pérdidas de calidad. Señales típicas incluyen marchitez local, crecimiento atrofiado y un enrollamiento irregular alrededor del tallo hospedero.

La dispersión de la cuscuta es, en gran medida, resultado de la acción humana. Sus semillas diminutas pueden permanecer viables durante años y se diseminan con la labranza, la cosecha y el manejo de maquinaria en campos infestados. También pueden introducirse a través de estiércol o compost provenientes de animales que consumieron forraje contaminado.

- Transporte en semillas de forraje, heno o semillas de siembra contaminadas.

- Movimiento de maquinaria, herramientas y equipos entre campos.

- Uso de estiércol o compost con semillas de cuscuta.

- Contaminación de sustratos para viveros y de semillas de cultivo.

- Dispersión por viento en infestaciones amplias cuando hay presencia de semillas adheridas a residuos de plantas.

Medidas preventivas y de manejo para reducir su propagación incluyen:

- Uso de semillas certificadas libres de cuscuta y verificación previa a la siembra.

- Limpiar y desinfectar maquinaria y herramientas al pasar de un campo infestado a uno sano.

- Rotación de cultivos y gestión de plantas hospederas cercanas para disminuir las fuentes de infección.

- Eliminación manual de plantas infestadas y eliminación adecuada para evitar que se produzcan semillas.

- Gestión de residuos y compostaje que reduzca la viabilidad de semillas.

- Monitoreo periódico de los cultivos para detectar infestaciones tempranas y actuar de forma oportuna.

Clima, distribución y ciclo de vida

La cuscuta es una planta parásita que depende de plantas hospedadoras para completar su ciclo vital. Por ello, su desarrollo está fuertemente influenciado por climas cálidos y, en general, evita las heladas. Se observa con mayor frecuencia en regiones templadas y tropicales, donde la temperatura, la humedad y la disponibilidad de hospederos permiten la germinación de las semillas y la rápida conexión con un huésped.

En zonas tropicales puede crecer hasta alcanzar el dosel de arbustos y árboles. En climas templados, suele aparecer cada primavera, cuando las temperaturas comienzan a subir y las plantas hospedadoras están en crecimiento.

- Temperatura y estación: la germinación y el establecimiento requieren temperaturas cálidas; las heladas suelen impedir su desarrollo. En climas templados, emerge principalmente en primavera y verano.

- Humedad y precipitación: prospera en ambientes con humedad moderada a alta; periodos prolongados de sequía pueden frenar su crecimiento, aunque algunas especies toleran sequía temporal si hay hospedadores cercanos.

- Hospedadores: depende de la presencia de plantas hospedadoras vivas; cultivos agrícolas, herbáceas y árboles cercanos favorecen su instalación y expansión.

- Distribución por altitud: se encuentra en áreas tropicales y subtropicales y, en menor medida, en zonas templadas a baja o media altitud, siempre que haya hospedadores disponibles.

- Ciclo de vida y persistencia: suele ser anual en climas templados y puede comportarse como anual en otros, conforme a las estaciones. La semilla puede permanecer viable en el suelo durante varias temporadas y germina cuando aparecen condiciones favorables y un hospedador cercano. Tras la fructificación, la planta muere, dejando semillas que permiten futuras infestaciones.

Prevención y control de esta planta parásita

Es necesario actuar con rapidez al hallar cualquier rastro de cuscuta. Lo primero es eliminar la planta hospedante, con cuidado de no esparcir las semillas por el resto del terreno. Es fundamental cortar por debajo del punto de unión entre la cuscuta y el hospedante; de lo contrario, la infección puede regenerarse en pocos días.

Después se recomienda plantar especies resistentes durante al menos dos años para reducir el riesgo de reinfestación.

- Pasto y otras gramíneas resistentes

- Palmeras

- Jengibres y otras plantas no hospedantes sensibles

- Orquídeas

- Juncos y otras gramíneas de humedales

- Bananas

Si se utiliza una rasqueta para extraer la cuscuta, es probable que vuelva en pocos meses. Por ello se aconseja podar las ramas y hojas del hospedante para debilitar la red parasitaria. Advertencia: la extracción mecánica debe hacerse con herramientas desinfectadas y con cuidado para evitar dañar el hospedante y propagar la plaga.

Otra opción es aplicar calor directo en la zona afectada, pero este método puede dañar la planta base y no siempre es seguro ni recomendado en cultivos comerciales. En su lugar se prefieren medidas de saneamiento, poda intensiva y desinfección de herramientas, o el uso de productos químicos conforme a la normativa vigente y a las indicaciones de la etiqueta.

Asimismo puede emplearse una solución salina. Se sugiere preparar una mezcla de sal en agua (por ejemplo, 200 g de sal por 1 L de agua) y aplicar con precaución en la zona afectada. Después de la aplicación, limpiar a fondo los equipos para evitar corrosión y residuos. Aviso: este tratamiento puede dañar cultivos vecinos y debe emplearse solo siguiendo las recomendaciones técnicas y legales correspondientes.

Si el problema persiste, pueden emplearse herbicidas de uso agrícola aplicados con un equipo de fumigación, siempre bajo supervisión técnica y respetando la etiqueta del producto; o, en su caso, realizar un control químico localizado. La quema de la cuscuta con un mechero de gas no se recomienda por los riesgos de incendio y daño a la flora circundante; consulte opciones seguras con las autoridades agrícolas.

Además de estas medidas, muchos países han establecido normativas para preve- nir la contaminación de tierras por la germinación descontrolada de la cuscuta. La introducción de la planta suele requerir certificados fitosanitarios y verificaciones previas para garantizar que no exista rastro de la especie en el material a plantar.

Usos medicinales de la cuscuta

En la medicina tradicional china, la cuscuta se conoce como Tu-Si-Zi y se valora por sus posibles efectos beneficiosos para la salud renal y hepática. Sus semillas contienen flavonoides, compuestos de origen vegetal con propiedades antioxidantes que pueden contribuir a la protección celular.

Además de su uso en la tradición china, la cuscuta se ha empleado en prácticas naturistas para el tratamiento de diversas condiciones. Es importante distinguir entre las afirmaciones culturales y la evidencia científica disponible, la cual es aún limitada para muchos de estos usos.

- Apoyo a la función renal y hepática: Se utiliza para promover la salud de los riñones y para acompañar ciertas afecciones hepáticas e infecciones urinarias, según tradiciones populares y enfoques de la medicina tradicional.

- Propiedades analgésicas y antiinflamatorias: Se atribuyen efectos para aliviar el dolor y la inflamación cuando se consume en preparaciones adecuadas.

- Propiedades laxantes: En algunas prácticas se emplea como laxante suave, especialmente en preparaciones a base de semillas.

- Vitalidad y función sexual: En la tradición popular se afirma que el consumo prolongado mejora la energía vital y la libido, aunque estas afirmaciones no cuentan con respaldo robusto en la evidencia actual.

- Salud de la vesícula y la bilis: Se ha recomendado para trastornos biliares en ciertos sistemas de medicina tradicional, según la historia clínica regional.

- Claridad ocular: Existen afirmaciones de beneficios para la visión; sin embargo, la evidencia es limitada y debe tratarse con cautela.

Precauciones y consideraciones:

- Seguridad y evidencia científica: La mayor parte de los usos descritos se basan en tradición y reportes históricos; la evidencia clínica moderna es parcial y a menudo inexistente para muchas indicaciones.

- Interacciones y contraindicaciones: Puede interactuar con ciertos fármacos; no debe emplearse como sustituto de tratamientos médicos convencionales.

- Uso en situaciones sensibles: Evítese su uso durante el embarazo o la lactancia sin supervisión médica y consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento herbario.

- Forma de uso y dosis: Las preparaciones varían (infusiones, decocciones, extractos); siga las indicaciones de profesionales de la salud y de productos certificados, y procure productos de origen fiable.

Nota botánica: Cuscuta es un género de plantas parásitas que se aferra a otras plantas anfitrionas. En la práctica medicinal, se suele emplear la semilla o los extractos obtenidos de las especies utilizadas en la medicina tradicional, pero la identificación correcta y la calidad de la planta son fundamentales para garantizar seguridad y eficacia.

Contraindicaciones

El consumo de cuscuta no se recomienda en ciertos escenarios, especialmente cuando existen problemas digestivos. Por ejemplo, ante estreñimiento, podría irritar el tracto intestinal o agudizar los síntomas. Si se experimenta malestar gastrointestinal al ingerirla, se debe suspender su uso.

También se han reportado casos de alteraciones del sueño, como insomnio, entre algunas personas; sin embargo, la evidencia científica disponible es limitada y no concluyente. En caso de nocturnidad o insomnio persistente, consulte a un profesional de la salud antes de continuar su uso.

- Embarazo y lactancia: no hay suficientes datos sobre seguridad; evítese o consulte con un médico antes de su uso.

- Niños y adolescentes: precaución; su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud.

- Personas con condiciones médicas o que toman otros fármacos: pueden existir interacciones o contraindicaciones; consulte a un profesional de la salud antes de usarla.

- Alergias o intolerancias: ante la aparición de reacciones alérgicas, suspenda su uso.

Generalidades

- Existen al menos 170 tipos de cuscuta, entre los que destaca Cuscuta campestris (cuscuta de campo) como una de las más problemáticas en cultivos agrícolas.

- La cuscuta es una planta parásita holoparásita; carece de hojas verdaderas y, en la mayoría de las especies, de clorofila, por lo que no realiza la fotosíntesis y se nutre de la planta hospedera.

- Sus tallos son delgados y enroscados; suelen presentar colores que varían desde amarillo y naranja hasta marrón, y se adhieren a tallos o ramas de hospederos mediante haustorios que penetran en el sistema vascular.

- Se reproduce principalmente por semillas; estas pueden permanecer viables en el suelo durante años. La germinación suele ocurrir cuando hay presencia de un hospedero adecuado cercana o cuando la planta hospedera emite señales químicas que guían a la plántula.

- Pueden infestar una amplia gama de hospederos, incluidos cultivos alimentarios (cereales, legumbres, hortalizas), frutales y viñedos, provocando pérdidas de rendimiento, reducción de calidad y debilitamiento de las plantas.

- El manejo de la cuscuta es complejo y exige un enfoque integrado: higiene del campo y de las herramientas, rotación de cultivos, eliminación de plantas infestadas y de hospederos cercanos; y, cuando procede, el uso de herbicidas de preemergencia o selectivos siguiendo las recomendaciones técnicas y normativas vigentes.

- La detección temprana facilita el control; los síntomas incluyen amarillamiento y debilitamiento de las plantas hospedantes y, a simple vista, la aparición de hilos delgados que se entrelazan con la planta infestada.

Sépalo

El sépalo es una estructura vegetal presente en las plantas angiospermas, que conforma la envoltura o el verticilo más externo de la flor, es decir, del cáliz. Se estima que la palabra sépalo proviene del término científico Sepalum, y se ha comparado con Petalum (hojas modificadas que forman parte de la corola y pueden presentar una gran variedad de tonos).

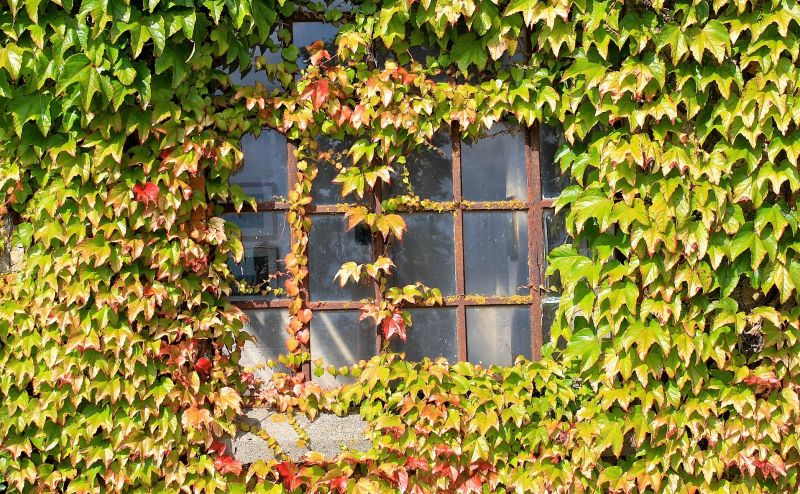

Enredaderas

Las enredaderas son plantas ornamentales cultivadas para adornar determinados espacios, especialmente por la belleza de sus ramas y flores. Son ideales para terrazas, balcones, paredes o cercados de parques y jardines pequeños.

Según el espacio donde se vayan a sembrar, es necesario seleccionar el tipo de enredadera adecuado, ya que cada especie trepa de forma distinta y requiere apoyos específicos. No todas funcionan igual en cada lugar, por lo que conviene evaluar la superficie, la iluminación y la frecuencia de mantenimiento antes de elegir.

Las enredaderas, también conocidas como trepadoras, son plantas que buscan estructuras para trepar en dirección de la luz. En función de la variedad, pueden necesitar apoyo para mantenerse erguidas; la mayoría presentan tallos delgados y frágiles que no se sostienen por sí solos sin un soporte adecuado. Su crecimiento puede ser rápido y cubrir muros, vallas o pérgolas, aportando sombra y un toque paisajístico muy atractivo.

Para entender mejor sus opciones, conviene conocer sus mecanismos de trepado, que varían entre especies:

- Raíces adherentes que se fijan a superficies como paredes para agarrarse sin necesidad de tallos envolventes.

- Zarcillos o agarraderas que se enroscan alrededor de estructuras como barandales, aleros o tutorados.

- Tallos volubles que rodean soportes como cables o varillas.

- En algunos casos, la planta puede apoyarse parcialmente en un soporte y extenderse por el suelo si no hay estructura adecuada.

Las enredaderas se clasifican tradicionalmente en dos grandes grupos, según la naturaleza de sus tallos:

- Herbáceas: tallos delgados y tiernos que suelen morir al final de cada temporada, regenerándose anualmente a partir de semillas, rizomas o bulbos. Son adecuadas para jardinería de temporada, macetas y muros ligeros.

- Leñosas: tallos duros y ejes perennes que persisten durante varios años. Incluyen vides, hiedras y otros trepadores con crecimiento más sólido y mayor tolerancia a distintas condiciones climáticas. Requieren poda regular para mantener la forma, favorecer la floración o la cobertura deseada.

Consejos prácticos para seleccionar e instalar una enredadera:

- Evalúe la iluminación disponible: la mayoría prefiere sol parcial a pleno, aunque algunas especies prosperan en sombra parcial.

- Considere el clima y la resistencia de la especie elegida para su zona; algunas pueden resistir heladas o sequía mejor que otras.

- Planifique el soporte adecuado: algunas trepadoras se adhieren directamente a superficies, mientras que otras requieren tutorado o mallas.

- Cuide el riego y el sustrato: use sustratos bien drenados y regue de forma regular, ajustando la frecuencia según la especie y la estación.

Guía rápida para elegir la enredadera adecuada

Para facilitar la selección, tenga en cuenta los siguientes criterios comunes:

- Iluminación: la mayoría prefiere sol parcial a pleno; algunas prosperan en sombra parcial.

- Clima y resistencia: considere heladas y sequía; algunas especies resisten mejor que otras.

- Soporte: algunas trepadoras se adhieren directamente a superficies, otras requieren tutorado o mallas.

- Espacio y velocidad de cobertura: estime el tamaño que alcanzarán y el tiempo para cubrir la superficie.

- Sustrato y riego: suelos bien drenados y riegos regulares, ajustando según la especie y estación.

Características de las enredaderas

Cada tipo de enredadera presenta características propias que determinan su modo de trepar. Los órganos que emplean para sujetarse y desarrollarse sobre el soporte son los siguientes:

- Tallo voluble o enrollante. Estos tallos se envuelven alrededor de estructuras de apoyo para ascender. Pueden ser flexibles y buscar activamente un soporte, o adherirse a surfaces mediante otros mecanismos a medida que crecen.

- Raíces externas (aéreas o adventicias). Son raíces pequeñas que se forman en el tramo aéreo y se sujetan a muros, troncos o superficies, permitiendo la fijación y la expansión lateral.

- Zarcillos (tendillos). Estructuras delgadas que rodean y se sujetan al soporte; pueden originarse a partir de hojas, pecíolos o tallos modificados y facilitan el ascenso y la exploración de la superficie.

Notas prácticas: algunas enredaderas pueden combinar varios métodos de sujeción, lo que les brinda mayor versatilidad en distintos entornos. Ejemplos comunes incluyen la hiedra (Hedera helix), que utiliza raíces adventicias para adherirse a superficies, y la vid (Vitis vinifera), que emplea zarcillos para trepar. En plantas como la glicinia (Wisteria sinensis) o la clemátide (Clematis spp.), también se observan trepadores que utilizan tallos o zarcillos para agarrarse.

Tipos de trepadoras

Dentro del inmenso mundo de las plantas, las trepadoras se clasifican en categorías según su mecanismo de agarre y su forma de crecimiento, lo que facilita elegir la especie adecuada para cada espacio y soporte.

- Autónomas. Se les llama así porque no necesitan de ningún soporte para crecer; en sus tallos desarrollan raíces muy pequeñas que les permiten adherirse a las superficies. Ejemplos: Hedera helix, Parthenocissus quinquefolia y Parthenocissus tricuspidata, Ficus pumila y Monstera deliciosa.

- Con zarcillos. Poseen zarcillos que les permiten sujetarse; se enrollan alrededor del soporte cuando lo detectan. Ejemplos: Passiflora caerulea, Clematis, Macfadyena unguis-cati y Vitis vinifera.

- Enredaderas. Tienen tallos flexibles y se agarran de objetos para crecer, como tubos, alambres, palos u otros soportes. Ejemplos: Campsis radicans, Ipomoea purpurea, Thunbergia grandiflora, Trachelospermum jasminoides, Wisteria sinensis y Jasminum azoricum.

- Apoyantes. Carecen de órganos para agarrarse y requieren de una superficie para hacerlo. Cuando están en desarrollo, conviene guiarlas y brindarles un soporte durante su establecimiento. Ejemplos: Bougainvillea, Jasminum humile, Jasminum mesnyi, Jasminum officinale, Podranea ricasoliana y Plumbago capensis.

- Con espinas. Emplean espinas para engancharse a una superficie y, al inicio, requieren ayuda para orientarse. Ejemplos: Rosales trepadores (algunas especies) y zarzas del género Rubus.

Consejos prácticos: elige un soporte adecuado (rejilla, armazón, pérgola) y ubica cada planta según su tipo de agarre. Realiza podas regulares para controlar su desarrollo y evitar invasiones a otras plantas o estructuras. Algunas trepadoras, como los rosales trepadores, requieren tutorado y mantenimiento periódico para mantener la salud de la planta.

Cultivo de las enredaderas

En jardines, muros y cercos, las enredaderas aportan estructura, color y movimiento. Es posible combinar varias especies en un mismo espacio para obtener efectos visuales más interesantes. A la hora de cultivar enredaderas, conviene considerar sus requisitos de luz, riego y soporte, así como la velocidad de cobertura deseada.

- Parra virgen, cuyas hojas suelen adquirir una coloración roja muy llamativa. Es relativamente tolerante a la sequía y a las heladas, y puede cubrir superficies de 7 a 8 metros en pocos años. No requiere soporte y se aferra por zarcillos, subiendo por paredes y estructuras hasta alcanzar la cima.

- Hiedra, de hojas grandes y buen rendimiento en zonas de sombra. Es muy longeva y resistente. Para que luzca de forma atractiva, conviene mantener un sustrato húmedo de forma constante. Las variedades variegadas aportan tonos blancos o amarillos que realzan el contraste.

- Campanillas, con flores moradas o azules en forma de campana. Florecen principalmente en primavera y/o en otoño, y suelen simbolizar la esperanza. Sus hojas pueden ser dentadas u ovales, dependiendo de la especie.

- Dama de noche, destacada por el intenso aroma de sus flores blancas. Puede alcanzar hasta 5 metros de altura. Sus hojas son verdes y ovaladas; las flores desprenden su fragancia por la noche. Requiere suelo con buen drenaje y un crecimiento vigoroso. Su aspecto puede resultar algo desordenado, por lo que conviene podar y ordenar periódicamente para mantenerla controlada.

Consejos prácticos: elige variedades con requisitos de luz compatibles y utiliza soportes adecuados, como mallas, alambres o tutores, para guiar su desarrollo. Realiza podas de formación y control de crecimiento de forma regular; evita que las ramas invadan superficies no deseadas. Mantén un riego moderado y un sustrato bien drenado; vigila la presencia de plagas como cochinillas o pulgón y aplica métodos suaves cuando sea necesario. Con una planificación adecuada, las enredaderas pueden aportar sombra, estructura y color a cualquier espacio.

Más de la siembra

A las enredaderas hay que podarlas periódicamente para que mantengan una forma ordenada y cubran de manera uniforme el espacio deseado. La poda regular favorece el desarrollo de ramas fuertes y la floración en las especies que la requieren.

Cuando el crecimiento se guía con ayuda de tutores o estructuras de soporte, la evolución puede tardar un poco más, pero suele obtenerse un resultado satisfactorio si se realiza correctamente. En la mayoría de los casos, las enredaderas se venden en macetas para ser trasplantadas al lugar de expansión.

Las enredaderas que se desarrollan con mayor rapidez son las que brotan de semillas; por lo general, pueden cultivarse con éxito en la temporada fría. Si se utilizan esquejes o propagación vegetativa, el desarrollo suele ser más predecible.

Si alguna de estas plantas se cultiva en un matero, debe cuidarse su mantenimiento y ubicarlas cerca de una estructura para que se enreden allí y encuentren soporte para crecer. No obstante, lo más recomendable es plantarlas directamente en el suelo, para asegurar una cobertura más rápida y estable.

- Elección de la especie: seleccionar una enredadera adecuada al clima, al espacio y al nivel de sombra disponible.

- Soporte y guía: usar tutores, enrejados o paredes; algunas especies se adhieren con zarcillos o raíces aéreas, mientras otras requieren amarre regular.

- Poda y mantenimiento: podar para eliminar ramas débiles y fomentar la ramificación; realiza la poda en el momento adecuado según la especie.

- Riego y sustrato: mantener un riego regular sin encharcamientos; emplear suelos bien drenados y ricos en materia orgánica.

- Ubicación: la mayoría prefiere luz de pleno a sombra parcial; ajusta la elección de especie a las condiciones climáticas y al espacio disponible.

- Control de crecimiento: vigilar plagas y enfermedades y evitar que la planta invada otras áreas; la poda frecuente ayuda a controlar el ritmo de crecimiento.

Cuidados y mantenimiento de las enredaderas

Las enredaderas se utilizan como plantas ornamentales y son muy eficaces para cubrir muros, pérgolas y otras estructuras, así como para disimular superficies que requieren mejoras estéticas. Su cultivo requiere elegir con cuidado el lugar y proporcionar las condiciones adecuadas para un desarrollo equilibrado.

Para lograr un crecimiento óptimo, conviene ubicarlas lejos de arbustos o árboles que compitan por la luz y el espacio. Evite colocarla cerca de plantas que puedan restarle iluminación al resto del jardín.

No deben plantarse sobre césped u otras superficies herbáceas, ya que pueden competir por la luz y dificultar el crecimiento del césped. El sustrato debe ser bien drenado y favorecer la adherencia a tutores o estructuras de soporte que faciliten el desarrollo de la enredadera.

Con buena luz solar y un tutor o soporte adecuado, la enredadera desarrollará ramas compactas y un follaje denso. En condiciones de poca luz, la planta tiende a producir hojas más separadas y menos densas, reduciendo su efecto decorativo.

Es crucial definir con precisión el lugar de plantación, ya que, una vez que la enredadera inicia su expansión, moverla puede dañar sus raíces y retrasar su establecimiento. Planifique de antemano si la planta ha de cubrir una pared, un arco, una reja o una pérgola, y considere la velocidad de crecimiento de la especie elegida.

- Selección del sitio: elija una pared o estructura vertical adecuada y asegúrese de disponer de suficiente luz, preferentemente luz solar indirecta durante parte del día, según la especie.

- Soporte y estructura: instale un tutor, alambre guía, jaula o malla conforme al crecimiento esperado y al material de la estructura.

- Riego y sustrato: emplee un sustrato bien drenante y riegue de forma regular pero evitando encharcamientos. Proteja la base de la planta para prevenir hongos y pérdidas de humedad excesivas.

- Poda y mantenimiento: realice podas de formación y limpieza para mantener la planta ordenada y estimular un crecimiento compacto. Elimine ramas secas o débiles y recorte las zonas que invadan áreas no deseadas.

- Control de plagas y enfermedades: supervise señales de plagas (como cochinillas o ácaros) y de hongos, aplicando tratamientos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante o consultando a un profesional cuando sea necesario.

Agastache

El término Agastache identifica un género de plantas perennes y herbáceas con flores pequeñas, conocidas popularmente como hisopo gigante. El género comprende alrededor de 30 especies, en su mayoría nativas de Norteamérica, con algunas representadas en Asia.

Imagen de Graeme Scott (licencia CC)

El nombre del género proviene de las palabras griegas agan, que significa mucho, y stachys, que significa espiga de trigo, en alusión a la semejanza de las inflorescencias con éstas.

En horticultura se han desarrollado numerosos híbridos de Agastache. Se conocen alrededor de 22 especies originarias de Asia y Norteamérica.

Pertenece a la subfamilia Nepetoideae, dentro de la familia Lamiaceae, la cual agrupa a numerosas hierbas aromáticas utilizadas en la gastronomía mundial.

Entre sus nombres comunes se encuentran:

- hisopo gigante aromático

- hisopo azul gigante

- hisopo gigante de lavanda

Aunque comparten la denominación común de «hisopo» o «menta», Agastache no está estrechamente relacionada con Hyssopus officinalis (hyssop) ni con Pimpinella anisum (anís); pertenecen a géneros y familias distintas.

Cuidados y cultivo

- Luz: sol pleno a semisombra; favorece una floración más abundante en pleno sol.

- Suelo: bien drenado; tolera suelos pobres y sequía moderada, pero evita el encharcamiento.

- Riego: moderado; regar con regularidad durante la primera etapa de establecimiento y disminuir en periodos de calor seco.

- Poda: podar a finales del invierno o después de la floración para promover ramificación y una floración continua en temporadas siguientes.

- Propagación: por esquejes de tallo en verano o por división de matas en primavera.

- Uso y valor ornamental: atrae abejas y mariposas; ideal para bordes, macizos y jardines de polinizadores. Sus hojas aromáticas también se usan en infusiones y como hierba aromática en ciertas cocinas.

CARACTERÍSTICAS

Esta hierba alcanza una altura de 40 a 60 cm; en algunas variedades puede superar 1,5 m. Es una planta erguida, con tallos rígidos de sección cuadrada y aristas afiladas.

Sus rasgos distinguidos se describen a continuación:

- Hojas: Hojas lanceoladas con punta aguda, miden de 1 a 15 cm de largo y de 0,5 a 11 cm de ancho. Son ovadas y más estrechas en la parte superior. Desprenden un aroma anisado. Las márgenes son aserradas y, por el revés, presentan vello. Son hojas simples, pecioladas, y dispuestas en pares opuestos. Su color es verde grisáceo, con tono glauco.

- Flores: Las flores son diminutas y se agrupan al extremo de los tallos en inflorescencias terminales. Por lo general se disponen de 5 a 20 flores por agrupación. Tienen forma cilíndrica y una corola bilabiada con dos lóbulos laterales y uno central de mayor tamaño. Cuentan con cuatro estambres terminados en anteras de color azul púrpura que emergen desde la base de la flor. Florecen desde mediados del verano hasta finales del otoño y presentan colores que van desde blanco, rosado, malva, rojo intenso o rojo violáceo; la coloración suele destacarse especialmente en la punta de la flor. Estas flores atraen a polinizadores como mariposas, escarabajos, colibríes, abejorros y abejas.

- Fruto: Al polinizarse, las flores generan frutos o semillas de color café, de forma ovalada similar a una nuez. Muchas aves, entre ellas los jilgueros, consumen estas semillas.

- Cultivo y uso ornamental: Prefiere suelos bien drenados y exposición a pleno sol. Es tolerante a la sequía una vez establecida. Es ideal para bordes, macizos y jardines aromáticos; florece a lo largo del verano y aporta color y fragancia. Se multiplica con facilidad por semillas o por esquejes en primavera.

- Propiedades y usos: Por su aroma anisado, se valora en arreglos florales y jardinería aromática. Algunas especies se emplean en infusiones o como repelente natural, y su cultivo ayuda a atraer polinizadores beneficiosos al jardín.

Fuente: m.shattock (licencia CC BY-SA 2.0).

TIPOS de agastaches

Como se ha indicado, existen numerosas variedades de Agastache. Estas plantas aromáticas son comunes en Europa, Asia y América del Norte. Dentro de la familia Lamiaceae, los distintos nombres comunes pueden variar según la región y las diferencias morfológicas. En jardinería, estas especies suelen apreciarse por sus flores en espigas y su aroma intenso; además, toleran diferentes condiciones climáticas moderadas y atraen polinizadores como abejas y mariposas. A continuación se describen tres de los tipos más habituales:

- Agastache mexicana. También conocida como toronjil morado, por su parecido al toronjil pero con flores y hojas de tono purpúreo.

- Agastache rugosa. Comúnmente llamada menta coreana. Presenta similitudes con la menta y se utiliza para fines culinarios y medicinales; es especialmente apreciada por su floración prolongada y su resistencia en climas templados.

- Agastache foeniculum. Conocida como hisopo anisado. Pertenece a la familia Lamiaceae; su sabor anisado deriva de sus compuestos aromáticos. Sus hojas y flores se emplean en infusiones, tés y aromatización de platos.

HÁBITAT del Agastache

El género Agastache es originario del norte de América, con especial presencia en México. Por ello, estas plantas valoran climas cálidos, semicálidos y templados. En la naturaleza se encuentran principalmente en bosques y paisajes templados y cálidos, así como en zonas de montaña.

En su hábitat natural se asocia a diversos tipos de vegetación:

- Bosques cálidos caducifolios, subcaducifolios y perennifolios

- Bosques espinosos

- Bosques mesófilos de montaña

- Bosques de encino

- Bosques de pino

- Bosques mixtos de encino y pino

- Bordes de ríos y praderas templadas

Rasgos de suelo y climatología: suelen ocupar suelos bien drenados, profundos y con buena materia orgánica. Prefieren exposición plena a parcial y toleran sequía moderada. Son sensibles a heladas intensas y prolongadas; en climas fríos se cultivan mejor en macetas o en lugares protegidos, o se emplean como plantas anuales o semianuales.

Utilidad y valor ornamental: en jardines y macetas, el Agastache aporta aroma y espigas florales de colores que van del violeta al rosa; atrae a abejas, mariposas y colibríes, lo que lo convierte en una opción excelente para jardines orientados a polinizadores y para bordes aromáticos.

USOS del Agastache

Fotografía: Aaron Carlson (licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

El agastache se utiliza principalmente con fines medicinales, culinarios y ornamentales, además de su valor aromático. A continuación se presentan sus usos más comunes.

- Usos medicinales: Se emplea tradicionalmente para aliviar malestares digestivos y para apoyar tratamientos de tos, fiebre, heridas y diarrea. Sus compuestos favorecen la eliminación de gases y pueden ayudar a calmar molestias del aparato respiratorio. En todo caso, se debe consultar a un profesional de la salud antes de su uso con fines terapéuticos y respetar las dosis indicadas.

- Propiedades aromáticas y cosméticas: Es rico en antioxidantes, con un aroma fresco y agradable que puede resultar sedante. El extracto de Agastache se utiliza en perfumería y cosmética natural gracias a su fragancia característica.

- Uso culinario: Las flores y las hojas son comestibles. Se incorporan a ensaladas, infusiones y brebajes, y se utilizan para perfumar gelatinas, postres y pequeñas porciones de comida fresca. Su perfil aromático también se aprovecha para dar sabor a tés, miel y jarabes.

- Uso ornamental y decorativo: Su follaje frágil y fragante permanece durante toda la temporada, lo que lo convierte en una excelente planta ornamental para jardines y terrazas. Muchas veces las hojas nuevas presentan un tono morado. Las hojas secas se pueden usar como popurrí y los racimos de flores se recortan para arreglos frescos o secos.

- Cosecha y secado: Para obtener el mayor contenido de aceites esenciales, conviene recolectar el follaje y las flores en plena floración. Sin embargo, puede utilizarse en cualquier momento del año para fines culinarios o decorativos.

JARDINERÍA Y DISEÑO CON AGASTACHE

A continuación se ofrece una guía práctica para integrar el Agastache en jardines y macetas, aprovechando su aroma, color y capacidad para atraer polinizadores.

- Usos en diseño: bordes, macizos y jardines de polinizadores; cultivo en tarimas y terrazas para disfrutar de su fragancia.

- Combinaciones cromáticas: tonos lilas, rosa y blanco; emparejarlas con lavanda, salvia, romero y nepeta para una paleta armoniosa.

- Cuidados: riego moderado, drenaje excelente, mulching para conservar la humedad; protección en inviernos fríos para variedades sensibles; poda anual para fomentar ramificación y floración continua.

- Recogida y uso estético: cosecha de hojas y flores durante la floración para infusiones o arreglos; las flores secas pueden usarse en ramos y decoraciones.

- Propagación: por esquejes de tallo en verano o por división de matas en primavera; las plantas jóvenes se benefician de un segundo año de establecimiento.

Liquidámbar styraciflua

El Liquidámbar styraciflua es un árbol de porte elegante y copa piramidal, cuyo follaje ofrece una de las coloraciones otoñales más llamativas entre los árboles ornamentales. Es una especie angiosperma de la familia Altingiaceae (en algunas clasificaciones históricas se ha incluido en Hamamelidaceae).

Su nombre deriva del latín liquidus (líquido), ámbar (ámbar) y styraciflua (resina gomosa). Estas raíces etimológicas aluden a la resina aromática que exuda la corteza del árbol.

Taxonomía y variedades

Dentro del género Liquidámbar se citan varias formas y, con frecuencia, cuatro entidades que se describen como variedades o especies: styraciflua, acalycina, orientalis y formosana. Estas designaciones se han asociado a distintas regiones: América del Norte y Centroamérica (styraciflua) y Asia oriental (orientalis y formosana). Sin embargo, la clasificación varía entre autores: algunas corrientes las tratan como variedades de L. styraciflua y otras las reconocen como especies independientes.

- Apariencia y follaje: Las hojas son alternas y palmeadas, con 5 a 7 lóbulos, y miden de 7 a 15 cm de largo. En otoño adquieren colores intensos que van del rojo al ámbar y al amarillo, creando paisajes llamativos.

- Crecimiento y cultivo: Prefiere suelos profundos y bien drenados, tolera suelos ácidos y pleno sol. Es de crecimiento relativamente rápido, tolerante a la sequía una vez establecido, pero no soporta encharcamientos.

- Usos ornamentales: Por su estructura vertical, resulta ideal para avenidas, parques y jardines grandes. Puede emplearse en setos altos cuando se poda adecuadamente y para crear pantallas visuales de color estacional.

- Fruto y ciclo de floración: Florece con flores discretas en primavera; sus frutos son cápsulas esféricas con semillas, agrupadas en infructificaciones, que maduran en otoño y persisten en el árbol durante el invierno, aportando textura al paisaje.

- Cuidados y mantenimiento: Requiere poda de formación para mantener un porte controlado en entornos urbanos y mulching para conservar la humedad del suelo. Vigilar un buen drenaje para evitar pudrir raíces en suelos mal drenados.

- Resina y usos tradicionales: La resina aromática que emite la corteza, conocida como storax, ha sido valorada históricamente en perfumería, medicina tradicional y barnices. Su aroma suave se aprecia todavía en algunas formulaciones modernas.

Cultivo y cuidados

El Liquidámbar styraciflua es un árbol de hoja caduca de porte imponente y valor ornamental, conocido por su colorido follaje otoñal. Prefiere suelos profundos, fértiles y con buena retención de humedad. No se desarrolla bien en suelos secos, pobres o arenosos, ni en condiciones de encharcamiento. En climas templados, responde mejor a exposición soleada.

- Suelos y ubicación: Prefiere suelos profundos, ricos en materia orgánica y que retengan la humedad. Evite suelos secos o compactados. La exposición plena al sol favorece su desarrollo y la coloración estacional del follaje.

- Propagación y estratificación: Se reproduce a partir de semillas. Las semillas presentan dormancia y requieren estratificación en frío para germinar. Colóquelas en una mezcla de arena y turba dentro de un recipiente hermético, y guárdelas en el refrigerador a 3–6 °C durante 15 a 90 días, cuidando que no se resequen.

- Siembra y establecimiento: Tras la estratificación, plante o trasplante las semillas con cepellón al final del invierno o a principios de la primavera. Mantenga una separación de aproximadamente 7 m entre ejemplares para permitir un crecimiento óptimo de la copa y las raíces.

- Condiciones de cultivo: Este árbol se adapta mejor a jardines muy grandes o bosques, con exposición al sol. La temperatura óptima para su desarrollo suele situarse entre 10 °C y 20 °C. Las plantas jóvenes son sensibles a heladas intensas y no toleran temperaturas muy bajas; en climas fríos conviene proteger las plántulas durante el invierno.

- Poda y riego: En general, no requiere poda de formación, ya que conserva su forma natural. Riegue de forma regular, especialmente durante el primer año de establecimiento, evitando encharcamientos. En otoño mantenga el sustrato ligeramente húmedo y reduzca el riego en invierno según la región.

- Plagas y salud: Esta especie es, en líneas generales, resistente a plagas y enfermedades cuando recibe condiciones adecuadas. Controle el estrés hídrico y nutricional para minimizar posibles incidencias.

- Notas estéticas y usos: Es muy valorado en paisajismo por su copa amplia y el color intenso de sus hojas en otoño, que puede variar entre amarillo, dorado, naranja y rojo. Presenta una corteza grisácea y una estructura recta, adecuada para avenidas, parques y grandes jardines.

Usos del estoraque

El Liquidambar styraciflua es, ante todo, un árbol ornamental apreciado en calles, avenidas y parques por su vistoso follaje y, especialmente, por su coloración otoñal que va del amarillo al rojizo.

En México se planta con frecuencia en plazas, jardines y avenidas; las abejas visitan sus flores, recolectando polen y néctar que forman parte de la miel producida en áreas urbanas junto a otras fuentes florales.

La madera del Liquidambar styraciflua, comúnmente denominada sweetgum, se utiliza ampliamente para la fabricación de muebles, molduras y objetos de uso cotidiano. Es valorada por su durabilidad y facilidad de trabajo, aunque la veta puede presentar figureación irregular que influye en su aplicación estética y en su rendimiento en determinados acabados.

Del estoraque: al dañar la corteza se exuda una resina que, al recogerse y curarse, forma un bálsamo aromático. Esta resina, conocida como estoraque, se emplea para aromatizar velas, perfumes, tabacos e inciensos, y ha sido utilizada también en perfumería y medicina tradicional. En la actualidad conviene usarla con precaución, ya que puede provocar irritación cutánea o alergias en personas sensibles.

- Usos ornamentales y urbanísticos: resistente a condiciones urbanas y brinda un atractivo estético durante varias estaciones.

- Impacto ecológico: favorece la biodiversidad urbana al atraer polinizadores y fauna auxiliar.

- Notas de cautela: la resina puede irritar la piel; manipúlela con guantes y productos certificados.

Propiedades naturales de Liquidambar styraciflua

Andreas Rockstein (licencia CC BY-SA 2.0)

De la corteza del Liquidambar styraciflua se obtiene una resina aromática llamada Storax. Esta resina exuda de la corteza de forma natural, especialmente cuando la corteza se daña o se separa del árbol.

En tradiciones herbales y cosméticas, Storax se ha utilizado por sus posibles efectos emolientes y balsámicos. En medicina tradicional se ha empleado como antiséptico y para aliviar irritaciones cutáneas. Se combina con otros ingredientes para elaborar aceites terapéuticos útiles en el cuidado de la piel del rostro, incluido el tratamiento de irritaciones y molestias leves asociadas al acné. También se emplea en la formulación de astringentes y emolientes para pieles secas.

La resina Storax se procesa para fabricar bálsamos y ungüentos destinados al cuidado de la piel. En diversas tradiciones se ha utilizado para apoyar la salud cutánea, aliviar irritaciones y, en algunas formulaciones históricas, para estimular la circulación superficial.

Notas de seguridad: La Storax puede irritar la piel en algunas personas, especialmente en concentraciones elevadas. Su uso debe realizarse con moderación y, en lo posible, bajo la orientación de profesionales de la salud o de herbolarios cualificados, evitando su ingestión y su aplicación en heridas abiertas.

Quercus coccifera

El Quercus coccifera, conocido comúnmente como coscoja, es un arbusto perennifolio que mantiene su verdor durante todo el año. Pertenece a la familia de las Fagáceas. En función del lugar, recibe diversos nombres populares, entre ellos: Coscoja, Matarrubia, Carrasquilla, Chaparro y Granatilla.

La coscoja es una especie adaptada a condiciones mediterráneas, con alta tolerancia a la sequía y a suelos pobres. A continuación se describen sus características, hábitat, reproducción, cultivo, usos y ecología.

Descripción y características

Quercus coccifera es un arbusto o arbolito perenne que puede alcanzar tres metros o más de altura en condiciones favorables. Presenta una corteza lisa y grisácea, y una copa amplia acompañada de un tronco corto y grueso. Por su porte, se le suele llamar arbolito; su aspecto mediterráneo lo hace decorativo y especialmente adecuado para jardines, roquedales y proyectos de paisajismo xerófilo. No posee púas peligrosas y, en general, no es tóxico. Sus frutos no suelen verse como elementos que ensucien el suelo; además, su longevidad puede superar los 100 años.

Forma y porte

- Forma y porte: puede desarrollarse como arbusto de porte compacto o como árbol de tamaño mediano, alcanzando a veces varios metros de altura; suele presentar ramaje espinoso o con hojas ligeramente lobuladas.

Hojas

Las hojas son de color verde oscuro, lustrosas por el haz y pálidas por el envés. Son duras, con bordes ondulados y dientes punzantes. El pecíolo es corto, midiendo entre 2 y 4 cm.

Flores

Las flores del Quercus coccifera son de color blanco-amarillento, discretas y de tamaño muy reducido (menor de 5 mm). Aparecen desde finales de marzo hasta mayo o junio. Las flores femeninas son menos llamativas y pueden presentarse solas o agrupadas en cabezuelas; de ellas se originan las bellotas. Por su parte, los amentos masculinos son colgantes y brotan junto con las hojas. Se agrupan en pares o tríos en las axilas de las hojas. En una misma población, no siempre las plantas producen flores de ambos sexos al mismo tiempo.

Fruto

Fructifica en verano-otoño, al siguiente año de la floración. El fruto es una bellota pequeña y puntiaguda, de color verde que va oscureciéndose hacia marrón a medida que madura. Es dura y rígida; al madurar adquiere un tono castaño y una cúpula empinada.

La bellota está protegida por una cáscara leñosa que rodea casi la mitad del fruto. Su superficie está cubierta de escamas pequeñas que pueden pinchar. El proceso de maduración tarda cerca de dos años y las bellotas suelen ser amargas. No contienen endospermo (albumen), pero poseen cotiledones gruesos.

Imagen de Jesús Cabrera. Licencia: Creative Commons 2.0.

Hábitat y distribución

El Quercus coccifera es nativo de la cuenca mediterránea, abarcando gran parte de Europa meridional, el norte de África y zonas de Asia occidental. En España se encuentra principalmente en la Península Ibérica y en las islas Baleares.

Ocupa ambientes cálidos y secos, desde laderas rocosas y matorrales costeros hasta áreas de relieve interior. Prefiere suelos bien drenados y pobres, a menudo calcáreos o rocosos, y tolera la sequía estival y las altas temperaturas. Su porte suele ser arbustivo o arbóreo, y forma matorrales densos o bosques abiertos en paisajes mediterráneos. Con frecuencia participa en comunidades de gariga o garriga, junto a otras plantas resistentes a la sequía.

- Distribución geográfica: presente en la región mediterránea occidental y oriental, incluidas las costas de España, Francia, Italia y los Balcanes, así como en el Magreb y en algunas zonas de Oriente Medio.

- Condiciones del hábitat: suelos pobres y bien drenados, expuestos al sol; inviernos templados y veranos cálidos o muy secos. Acepta sequías prolongadas y se desarrolla mejor en suelos calcáreos o rocosos superficiales.

- Patrones de vegetación: forma matorrales densos o bosques abiertos; puede dominar el sotobosque en condiciones adecuadas y suele asociarse a otras plantas resistentes a la sequía, como lentiscos y salvias mediterráneas.

Reproducción

Para la multiplicación de Quercus coccifera se utilizan principalmente semillas recién recogidas en otoño. También puede hacerse en primavera con semillas que hayan pasado por un proceso de estratificación. En estos casos conviene conservar las semillas en turba húmeda a una temperatura de 2 °C durante 1–2 meses, lo que facilita la superación de la dormancia y mejora la germinación.

La dispersión primaria de las bellotas se realiza por gravedad, es decir, por caída desde la copa. La dispersión secundaria o activa es llevada a cabo por animales que almacenan o consumen las semillas, entre ellos roedores y ciertas aves córvidas, especialmente el arrendajo (Garrulus glandarius).

Las bellotas se recolectan directamente del árbol, a mano, o se recogen del suelo cuando han caído de forma natural. También pueden desprenderse del árbol al golpear suavemente con una vara. Esta tarea puede resultar algo difícil debido a la densidad de las ramas y a la disposición de la copa.

- Siembra y germinación: tras la estratificación y la selección de semillas viables, sembrar en sustrato ligero y bien drenado a una profundidad de aproximadamente 2–3 cm. Mantener el sustrato húmedo, sin encharcar. En viveros o en la siembra al aire libre, la germinación suele ocurrir en la primavera siguiente y puede tardar varias semanas o meses, dependiendo de las condiciones.

- Cuidados iniciales: colocar las plántulas en lugar con luz difusa y protección frente a heladas. Evitar sequías prolongadas y mantener un sustrato ligeramente ácido o neutro, según el tipo de suelo disponible.

- Transplantes y establecimiento: cuando las plántulas alcancen 15–20 cm, trasplantarlas a envases mayores o al lugar definitivo. Realizar trasplantes por la mañana o en días nublados para reducir el estrés y proteger las raíces.

- Notas ecológicas: Quercus coccifera es una especie típica de los matorrales mediterráneos. Su propagación por semillas es la vía más eficaz para su establecimiento; las bellotas deben recogerse frescas y evitar almacenarlas prolongadamente a temperaturas inadecuadas, pues la viabilidad disminuye con el tiempo.

Cultivo y cuidados

El Quercus coccifera es una especie de hoja perenne que se adapta con facilidad a condiciones mediterráneas. Puede desarrollarse en suelos rocosos y secos. Prefiere suelos calizos, pero tolera con eficacia los suelos silíceos. Se adapta a climas cálidos y templados, así como a periodos de baja humedad. Es tolerante a heladas suaves o moderadas, lo que amplía las zonas donde puede cultivarse.

- Condiciones del sustrato y plantación: se adapta a suelos pobres y bien drenados; evita suelos saturados o compactados. Aunque prefiere sustratos calizos, tolera otros tipos de suelo siempre que haya drenaje adecuado.

- Riego: es de crecimiento relativamente lento y tolera la sequía. En climas muy cálidos o con veranos secos regar de manera profunda y espaciada, evitando encharcamientos y un exceso de riego que favorezca hongos.

- Abonado: requiere un abonado ligero con compost maduro o estiércol bien descompuesto, preferentemente en primavera u otoño. Evitar fertilizantes con alto contenido de nitrógeno que fomenten un crecimiento excesivo y menos resistente a la sequía.

- Poda y formación: en plantas jóvenes se recomiendan podas ligeras de formación. Para el mantenimiento, la poda se realiza al final del invierno para aclarar la copa y eliminar ramas dañadas o mal ubicadas. Las podas intensas para reducir el desarrollo o rejuvenecer ejemplares grandes pueden hacerse de forma progresiva y no deben dañar la estructura de la planta.

- Propagación: se multiplica por semillas (bellotas) o por esquejes. Las bellotas requieren estratificación fría para mejorar la germinación; la siembra puede hacerse en otoño o primavera. Los esquejes semileños pueden enraizar con tratamiento hormonal y sustrato húmedo y bien drenado.

- Usos en jardinería: es apto como seto espeso, borde ornamental o en agrupaciones, gracias a su hoja perenne y a su resistencia a la sequía. Ideal para jardines mediterráneos, xerófilos, taludes y muros de contención.

- Plagas y enfermedades: puede verse afectado por hongos en condiciones de alta humedad o estrés hídrico, y por algunas plagas como cochinillas o escarabajos. Mantener buena circulación de aire, drenaje adecuado y monitorear de forma regular ayuda a prevenir problemas.

Con estos cuidados, el Quercus coccifera ofrece un porte estructural y ornamental durante todo el año, adaptándose bien a jardines mediterráneos y a entornos de baja demanda de agua.

Usos y propiedades

Entre sus usos, el Quercus coccifera presenta aplicaciones medicinales. Este uso se debe al ácido cuercitánico que contiene, un tanino astringente recomendado para el tratamiento de hemorragias provocadas por metritis y fibromas uterinos. Asimismo, se utiliza para hemorroides o fisuras anales y contra la blenorragia.

La corteza se empleó históricamente en curtidurías de pieles y para teñir lanas de negro. La madera se aprovecha principalmente como combustible y para carbón; sin embargo, debido a la escasez de ejemplares de gran tamaño, su uso para estos fines es limitado.

El fruto, al ser amargo, no tiene un aporte significativo; rara vez se destina a alimentar al ganado.

Notas históricas: el Quercus coccifera alberga cochinillas (Kermes) que históricamente se han utilizado para extraer tinte carmín, un pigmento natural valioso en textiles y artes decorativas.

Ecología y regeneración: Quercus coccifera muestra una notable capacidad de regeneración tras incendios forestales. Tras el fuego, sus raíces emiten abundantes brotes que crecen con rapidez, favoreciendo la estabilización del suelo y la recuperación de la cubierta vegetal. Esta cualidad lo convierte en una especie clave para la protección contra la erosión y para proporcionar refugio a numerosas especies de fauna.

Asimismo, desde la perspectiva ecológica, el Quercus coccifera desempeña un papel relevante en los ecosistemas mediterráneos: actúa como refugio y fuente de alimento para aves y mamíferos, contribuye a la biodiversidad local y mantiene servicios ecosistémicos como la retención de agua y la protección del suelo.

Distribución y rasgos generales

Distribución y rasgos generales: es una especie arbustiva o de porte relativamente bajo, típica de matorrales espinosos en suelos pobres de la cuenca mediterránea. Es tolerante a la sequía, a suelos pobres y a condiciones costeras. En condiciones óptimas puede alcanzar entre 2 y 4 metros de altura, y ocasionalmente superar esa cifra en ambientes muy favorables. Sus hojas perennes, con bordes espinosos, y su denso porte ofrecen refugio y alimento a numerosas especies de fauna mediterránea.

Árboles ornamentales

Los árboles ornamentales son plantas cultivadas por la hermosura de su floración, follaje, tronco o por el atractivo de sus frutos. Existe una amplia variedad de especies y usos, y se emplean para enriquecer jardines, plazas, avenidas, parques y otros proyectos paisajísticos.

Fisalis

El fisalis, del género Physalis peruviana L., es una especie de planta perteneciente a la familia de las Solanáceas. En distintas regiones recibe varios nombres populares, tales como uvilla, tomate silvestre, agua y manto, alquequenge y tomatillo.

Es originario de América del Sur y fue introducido en Europa desde la época de la Colonia. Prospera en una amplia gama de climas, desde templados hasta subtropicales y tropicales. En la actualidad se cultiva en regiones de climas cálidos, como el sur de España, así como en otros países mediterráneos y tropicales.

En resumen, el fisalis aporta micronutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden complementar una dieta saludable. Como con cualquier alimento, su beneficio real depende de la cantidad consumida, de la variedad de la dieta y del estilo de vida general. Si tienes condiciones médicas o tomas medicación, consulta a un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu alimentación.

CARACTERÍSTICAS DEL FISALIS

La planta es herbácea, de porte bajo a mediano, que suele alcanzar entre 0,6 y 1,5 metros de altura.

La fruta está rodeada por una envoltura papirácea llamada linterna, que protege el fruto y facilita su manejo durante la cosecha.

Las frutas son bayas de color amarillo anaranjado al madurar y miden aproximadamente entre 0,8 y 2,5 cm de diámetro.

El fruto es comestible y se consume fresco o procesado; es común en ensaladas, postres, salsas, mermeladas, jugos y conservas, así como en preparaciones dulces y de repostería.

FRUTO

El fruto es pequeño, de color naranja-amarillento y de tamaño comparable al de un tomate. Cuando madura permanece envuelto por una membrana tipo velo, formada por cinco sépalos que lo protegen frente a insectos, aves, patógenos y condiciones climáticas adversas.

Se trata de una baya esférica y carnosa, con sabor entre ácido y dulce. Mide aproximadamente entre 1,25 y 2 cm de diámetro y pesa entre 4 y 7 g.

La madurez se identifica cuando la envoltura adquiere un tono beige o café claro. Los frutos se conservan mejor si se mantiene esta cobertura. Una de sus virtudes es que pueden mantenerse a temperatura ambiente tras la cosecha. Si no se exponen directamente al sol, pueden permanecer alrededor de 25 días sin sufrir daños significativos.

- Utilidades culinarias: se consume fresco, en postres, ensaladas, salsas dulces y caldos; también se utiliza para mermeladas, glaseados y como decoración aromática en repostería.

- Conservación: se almacena en refrigeración para prolongar su vida útil; a temperatura ambiente, puede durar varias semanas, dependiendo de la variedad y de las condiciones.

- Consejos de cultivo: prefiere climas templados, suelos bien drenados y pleno sol. Requiere poda ligera para mantener la forma y facilitar la circulación de aire; conviene protegerse contra plagas como araña roja y hongos.

- Notas culturales y curiosidades: originario de regiones sudamericanas; en el mercado se conoce también como uva de capucha o golden berry. Su velo característico facilita su identificación incluso cuando está inmaduro.

CULTIVO DEL FISALIS

El fisalis se cultiva mejor en suelos con buena estructura, drenaje adecuado y textura franco-arenosa. Prefiere un pH ligeramente ácido a neutro, entre 5,5 y 7,0. Cuando es posible, es recomendable un alto contenido de materia orgánica para mejorar la fertilidad, la retención de humedad y la aireación del suelo.

Es un arbusto que se adapta bien a regiones templadas y a alturas medias. Desarrolla un buen crecimiento en zonas ubicadas entre 1.800 y 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde recibe buena luminosidad. Las condiciones óptimas incluyen temperaturas diarias de 13–18 °C, precipitaciones anuales de 1.000 a 2.000 mm y humedad relativa de 70–80%. En América del Sur, se cultiva de forma comercial en países como Venezuela, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.

- Ubicación y manejo del sitio: ubicar las plantas en áreas con exposición solar plena o parcial, protegidas de vientos fuertes para evitar la desecación de flores y frutos.

- Suelo y riego: preparar un suelo suelto y bien drenado; mantener riegos regulares para evitar estrés hídrico y encharcamiento.

- Espaciado y soporte: espaciado de 0,5–0,75 m entre plantas, y uso de tutores o espalderas para apoyar las ramas y facilitar la cosecha.

- Fertilización: aplicación de materia orgánica y un plan de fertilización equilibrado (N-P-K) según análisis de suelo y fase de desarrollo de la planta.

- Protección de cultivos: manejo integrado de plagas y enfermedades, con especial atención a plagas comunes como ácaros y pulgones; evitar prácticas que dañen polinizadores y fauna benéfica.

- Cosecha: recolectar las bayas cuando alcancen el color característico y la madurez de la fruta, cuidando de no dañar las ramas.

PROPIEDADES DEL FISALIS

El fruto del fisalis es un aporte interesante para una nutrición equilibrada. Aunque no siempre recibe la atención que merece, sus componentes nutritivos y bioactivos pueden favorecer la salud cuando se incorpora en una dieta variada.

- Nutrición y calorías: es bajo en calorías, lo que lo hace adecuado para dietas de control de peso. Aporta fibra dietética que favorece la saciedad y la salud digestiva.

- Vitaminas y carotenoides: contiene vitaminas A, C y del complejo B, además de carotenoides que contribuyen a la protección de las células frente al estrés oxidativo.

- Minerales y proteínas: aporta fósforo, hierro y calcio en cantidades útiles para una alimentación equilibrada. Aunque no es una fuente abundante de proteína, aporta pequeñas cantidades de proteínas dentro de una dieta variada.

- Propiedades antioxidantes: entre sus compuestos se hallan flavonoides y otros antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres y pueden apoyar la salud ocular y la respuesta inmunitaria.

- Salud cardiovascular y digestiva: la combinación de fibra y antioxidantes puede favorecer la salud cardiovascular y la regularidad intestinal cuando se consume como parte de una dieta rica en frutas y verduras.

- Usos tradicionales y consideraciones terapéuticas: históricamente se ha utilizado en algunas culturas con fines terapéuticos, como ayudar a calmar molestias bucales y favorecer la depuración corporal. Estos usos están respaldados por tradiciones más que por evidencia clínica concluyente; no deben sustituir tratamientos médicos.

- Diabetes y efectos diuréticos: se ha sugerido que puede ser apto para personas con diabetes cuando se integra en un plan alimentario controlado. También se le atribuyen efectos diuréticos suaves, lo que podría interesar en contextos de retención de líquidos. Su consumo debe adaptarse a las indicaciones de un profesional de la salud, especialmente en casos de diabetes, problemas renales o próstata agravados por la retención de líquido.

En resumen, el fisalis aporta micronutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden complementar una dieta saludable. Como con cualquier alimento, su beneficio real depende de la cantidad consumida, de la variedad de la dieta y del estilo de vida general. Si tienes condiciones médicas o tomas medicación, consulta a un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu alimentación.

USOS DEL FISALIS

Además de sus aportes nutricionales, el fisalis ofrece múltiples posibilidades en la cocina. Sus frutos frescos se consumen como postre o aperitivo, gracias a su sabor agridulce que armoniza bien con dulces, quesos y especias suaves. También se utiliza para decorar tortas y pasteles, aportando color y un toque exótico, y es frecuente como acompañamiento de quesos.

A nivel gastronómico internacional, se valora como una fruta exótica y versátil. Aunque su aspecto exterior recuerda a un tomate miniatura o cherry, su color es dorado o amarillo y su sabor es agridulce. El fruto está rodeado por una envoltura papirácea, una membrana delicada que lo protege y le concede un aspecto distintivo. Se puede consumir tal cual o en preparaciones como almíbar.

En la cocina se utiliza en una variedad de preparaciones: jaleas, helados, mermeladas, salsas y ensaladas. Su ligereza y aroma lo hacen compatible tanto con platos dulces como salados, y su color dorado aporta elegancia a la presentación.

Para la decoración de arreglos y presentaciones, el fisalis es especialmente valorado: sus diminutos frutos, envueltos por una membrana que recuerda una linterna, aportan un efecto visual delicado y ornamental a platos y arreglos culinarios.

Consejos prácticos

- Selección: elegir frutos de color dorado o amarillo uniforme, sin manchas ni signos de deshidratación. Evitar frutos blandos o con olores desagradables.

- Almacenamiento: conservar refrigerados en bolsa perforada; pueden mantenerse varios días. Para una conservación más prolongada, se pueden congelar.

- Preparación: lavar con cuidado antes de usar. Si se desea una presentación más limpia, quitar la envoltura externa (caliz); para usos decorativos, conservarla para realzar la estética.

NOTAS CULTURALES Y MERCADOS

En diversas regiones de América Latina y el Mediterráneo, la uvilla y el tomatillo tienen valor agroalimentario local, con mercados que valoran tanto su sabor único como su versatilidad en preparaciones tradicionales y modernas.

Quercus petraea

El roble pertenece al género Quercus, que agrupa alrededor de 600 especies. Todas ellas pertenecen a la familia Fagaceae y se clasifican en varios subgéneros, entre los que se cuentan Erythrobalanus, Cerris, Sclerophyllodrys y Oersted. En algunas clasificaciones modernas, el subgénero Oersted agrupa diversas especies de robles; entre ellas se encuentran Quercus alba, Quercus robur y Quercus petraea, que serán objeto de este apartado.

Quercus petraea, conocido comúnmente como roble albar o roble pedunculado en distintas regiones, es una especie representativa de los bosques templados de Europa y parte de Asia occidental. Es un árbol caducifolio de porte medio a grande, con copa amplia y madera de gran durabilidad. Sus hojas son simples y alternas, de contorno oblongado o ligeramente ovalado, con bordes finamente serrados y una textura relativamente áspera por encima; la cara inferior suele ser más pálida. Las bellotas maduran en un año y, a diferencia de algunas especies cercanas, suelen presentar un pedúnculo corto o casi ausente.

- Hábitat: bosques mixtos y bosques templados, en suelos neutros o calcáreos, desde el nivel del mar hasta montañas bajas o medias.

- Distribución: Europa occidental y central, con presencia en zonas templadas de Asia occidental; frecuente en bosques, parques y alineaciones forestales.

- Características de la madera y usos: madera dura y estable, muy valorada para muebles finos, carpintería de alta calidad y tonelería; también empleada en restauración y mobiliario expuesto.

- Ecología y valor ambiental: sus bellotas constituyen alimento para aves y mamíferos; la especie favorece la biodiversidad y la estructura de bosques mixtos, ofreciendo refugio y alimento a numerosos organismos.