Hongos 14

Hydnum repandum

El sabor picante y amargo de sus ejemplares maduros distingue a la seta lengua de vaca. Conocida entre los científicos como Hydnum repandum, pertenece al orden de los Cantharellales, y posee un sombrero macizo de abundante carne, carente de toxicidad y muy aprovechado en el mundo culinario.

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus es un hongo comestible conocido popularmente como seta ostra. Es muy explotado comercialmente debido a sus excelentes propiedades y amplios usos culinarios, destacando por su agradable textura y distinguido sabor. Técnicamente se puede decir que pertenece al Reino Fungi, el cual está constituido por tres grupos: Los mohos, las levaduras y los hongos de cuerpo fructífero. Registros sobre la materia indican que para inicios de los 90, el Pleurotus ostreatus era el segundo hongo más cultivado a nivel mundial.

Cantharellus cibarius

El Cantharellus cibarius crece en bosques templados, especialmente alrededor de árboles de hoja caduca y coníferas. Es una seta perteneciente a la familia Cantharellaceae y suele desarrollarse cerca de alcornoques, robles, encinas y pinares.

Es un ingrediente muy valorado en la gastronomía europea; forma parte de numerosos platos. Por ello, chefs y cocineros esperan con anticipación las temporadas de verano y otoño para aprovechar sus cualidades aromáticas, su textura y su versatilidad en la cocina.

Se conoce por diversos nombres, entre ellos chantarela, anacate y, principalmente, rebozuelo. Su denominación científica, Cantharellus cibarius, se compone de Cantharellus, que procede del griego y alude a una vasija o copa, y de cibarius, que indica algo comestible.

Cantharellus cibarius es un hongo basidiomiceto; produce basidios que portan basidiosporas. En consecuencia, pertenece a los basidiomicetos. Este género comprende más de cincuenta especies comestibles y se distribuye por todo el mundo.

Identificación, seguridad y manejo

- Identificación y seguridad: las chanterelles presentan un color que va del amarillo al naranja, con un sombrero irregular y un sistema de pliegues en lugar de láminas. Evite confundirlas con hongos tóxicos parecidos; si no está seguro, consulte una guía de campo o acérquese a un micólogo.

- Recolección y limpieza: recolecte ejemplares sanos, con el sombrero íntegro y sin signos de pudrición; límpielas con cuidado con un cepillito suave o un paño. Evite lavar con agua; si es necesario, hágalo poco antes de cocinarlas.

- Conservación: pueden durar 1–3 días en refrigeración en una bolsa de papel; también se pueden secar o congelar tras una breve cocción para conservar aroma y textura.

- Consejos culinarios: su aroma afrutado y sabor suave las hace versátiles en sopas, risottos, salsas y guisos. Combínelas con mantequilla o aceite, ajo, tomillo, vino blanco y crema para realzar su carácter.

Características del Cantharellus cibarius

El Cantharellus cibarius, conocido comúnmente como rebozuelo o chanterelle, es un hongo comestible muy apreciado en la gastronomía. Su sombrero presenta una forma de vasija, trompeta o embudo. Su color varía según el sustrato y las condiciones de crecimiento, pero suele oscilar entre amarillo pajizo cremoso, melocotón y, a veces, naranja.

Dimensiones y desarrollo: el sombrero mide aproximadamente entre 4 y 12 cm de diámetro. En etapas juveniles es convexo y, con el tiempo, se aplanan o se hunden ligeramente en el centro. La cutícula es suave y, en las orillas, puede enrollarse u ondularse de forma irregular.

Himenóforo y estructura: no presenta láminas; en su lugar presenta pliegues o crestas que se bifurcan y descienden por el tallo, creando la impresión de estar adheridos a él. Estas crestas son de color amarillento, muy parecido al sombrero, y pueden volverse un poco más pálidas con la edad.

Tallo y carne: el tallo es sólido y de longitud variable, de color amarillento. La carne es particularmente gruesa en el núcleo del sombrero y se va afinando hacia los bordes. Posee una fragante aroma afrutado, que se intensifica al cocinarlo.

Aroma y sabor: presenta un aroma afrutado y un sabor ligeramente picante o especiado, que se aprecia especialmente al calentarlo. Su sabor suave y perfumado combina muy bien con grasas, quesos y salsas cremosas.

Consejos de cocina y conservación: es muy versátil en la cocina. Se puede saltear en mantequilla o aceite de oliva, añadir a risottos, pastas, salsas y cremas. Para conservarlo, puede secarse o congelarse tras una limpieza mínima y una cocción breve para fijar la textura. Rehidratarlo en agua caliente antes de usar si está deshidratado.

Precauciones de identificación: existen hongos similares, como la falsa chanterella (Hygrophoropsis aurantiaca) o algunas especies de Craterellus. Para evitar confusiones, busque crestas ramificadas bien definidas, un tallo sólido y un sombrero sin escamas prominentes. Si no está seguro, consúltelo con un micólogo o recolecte solo en zonas con experiencia.

- Saltearlo en mantequilla y añadirlo a risottos, guisos y salsas para realzar el aroma afrutado.

- Deshidratar o congelar para conservar; rehidratar fácilmente en agua caliente.

- En recetas, combina bien con ajo, vino blanco y hierbas como perejil o tomillo.

Hábitat y ciclo de vida

¿Qué lugares propician su crecimiento? La temporada de lluvias abundantes suele ser la más propicia para el crecimiento de Cantharellus cibarius. No obstante, puede fructificar también durante la temporada otoñal en muchas regiones, cuando las condiciones de humedad y temperatura son adecuadas.

Sus hallazgos se asocian mayormente a bosques maduros con sotobosque húmedo y abundante hojarasca, donde el micelio puede mantenerse activo durante periodos prolongados. En estos entornos, la presencia del hongo es más frecuente y estable.

En Europa, Cantharellus cibarius ocupa una amplia franja de hábitats boscosos, desde zonas templadas del norte hasta áreas más cálidas del sur, siempre que exista suficiente humedad y sustratos adecuados. Suelen encontrarse con mayor frecuencia en zonas donde conviven bosques mixtos o de coníferas y caducifolios maduros.

- Bosques maduros mixtos y de coníferas (por ejemplo, pinos, abetos) con sotobosque denso y microclima húmedo.

- Suelos ácidos o moderadamente ácidos, ricos en materia orgánica (humus) y con pH aproximado entre 4.5 y 5.5.

- Zona de sombra, protegida de la luz solar directa durante gran parte del día, especialmente en primavera y verano.

- Bosques con una antigüedad de al menos 40 años, donde el micelio puede establecerse más plenamente.

Periodo de fructificación

La fructificación está estrechamente ligada a la lluvia y a la temperatura. Si la primavera ha sido muy lluviosa, las setas pueden aparecer hasta junio; en climas templados o con inviernos suaves, puede extenderse a mediados del año. En años con veranos cálidos y secos, las fructificaciones pueden reducirse, pero pueden reaparecer tras lluvias abundantes.

Resistencia a la sequía

Una vez fructificado, el Cantharellus cibarius puede tolerar periodos de sequía moderada gracias a la reserva de humedad en el sustrato y al desarrollo de su micelio subterráneo. Sin embargo, la ausencia de humedad suficiente durante la fase de fructificación suele reducir significativamente la aparición de ejemplares en la temporada siguiente.

Reproducción del cantharellus cibarius

Cantharellus cibarius puede reproducirse de forma sexual o asexual. En los hongos, ambos modos de reproducción son habituales, y en la reproducción sexual interviene la somatogamia (fusión de hifas compatibles) como paso inicial.

- Reproducción sexual: durante la reproducción sexual se produce la fusión de hifas compatibles (somatogamia/plasmogamia), dando lugar a una fase dikaria. Posteriormente se forman basidios en el himenio, que se localiza en la cara inferior del sombrero, donde tienen lugar la meiosis y la producción de esporas. Las basidiosporas se liberan al exterior y, al germinar, comienzan un nuevo micelio. En Cantharellus cibarius, la reproducción sexual está estrechamente ligada a su estado ectomycorrícico: las esporas pueden colonizar las raíces de árboles, estableciendo asociaciones beneficiosas para el árbol y para la dispersión de la especie en bosques templados, especialmente en ambientes de coníferas y caducifolios.

- Reproducción asexual: la propagación asexual se realiza principalmente por fragmentación del micelio, lo que permite que fragmentos migren y formen nuevos micelios y, eventualmente, nuevos cuerpos fructíferos. En algunas condiciones, también puede ocurrir la formación de esporas asexuales, aunque esta vía es menos frecuente y representa un aporte secundario frente a la reproducción sexual en este género.

En resumen, la capacidad de Cantharellus cibarius para propagarse combina estrategias sexuales que favorecen la diversificación genética y estrategias asexuales que facilitan la rápida colonización de sustratos adecuados cuando las condiciones ambientales son favorables.

Uso culinario

El Cantharellus cibarius, conocido comúnmente como chanterelle, es uno de los hongos comestibles más valorados por su aroma afrutado y sabor suave. A nivel mundial se utiliza para la elaboración de salsas, guisos y platos en los que su textura firme y su color dorado destacan.

- Preparación y conservación: Limpiar con una brocha suave o con un paño húmedo; evitar lavar las setas para no perder aroma y textura. Si se recolectan en abundancia, pueden deshidratarse o congelarse. La rehidratación de setas deshidratadas puede implicar una leve pérdida de aroma, por lo que conviene usar el líquido de rehidratación para enriquecer salsas o caldos.

- Usos en la cocina: Se añade en encebollados con limón y aceite de oliva; también en guisos, risottos, tortillas y revueltos; así como en salsas para pastas o carnes. Macerar en licor puede aportar un toque aromático para tapas o entrantes.

- Conservación a largo plazo: En fresco, se conserva mejor en refrigeración, preferiblemente envuelta en papel o en una bolsa que permita la circulación de aire; se recomienda consumirlos dentro de una semana. Deshidratadas, pueden durar meses si se guardan en un recipiente hermético, en un lugar fresco y oscuro. Congeladas, mantienen su sabor durante varios meses si se han precocinado ligeramente.

- Seguridad y toxicidad: El chanterelle es comestible y seguro cuando se identifica correctamente. No contiene amanitinas; para evitar confusiones, aprenda a distinguirla de imitaciones como la falsa chanterelle. En caso de duda, consulte a un micólogo.

- Sostenibilidad: Su popularidad ha llevado a la recolección en algunas zonas. Practique la recolección moderada, deje ejemplares para la reproducción y, cuando sea posible, apoye prácticas de recolección responsable o cultivo para garantizar la disponibilidad futura.

Relación ecológica y ciclo de vida

Los Cantharellus cibarius forman asociaciones ectomycorrícicas con árboles como pinos, abetos y caducifolios, conectando su micelio con las raíces de estos árboles. Esta relación mutualística facilita la absorción de agua y nutrientes para el árbol y, a cambio, obtiene sustratos y carbohidratos producidos por la planta. El micelio se extiende por el suelo y, a través de las esporas, se dispersa para colonizar nuevos sustratos. En bosques templados, estas asociaciones son clave para la dispersión y supervivencia de la especie, especialmente en ambientes de coníferas y caducifolios maduros. Las esporas pueden adherirse al sustrato y germinar ante las condiciones adecuadas, iniciando un nuevo ciclo de crecimiento.

Confusiones peligrosas

En la recolección de setas, Cantharellus cibarius suele confundirse con especies tóxicas cercanas. La confusión más frecuente es con Hygrophoropsis aurantiaca, a la que también se la conoce como falso rebozuelo.

Existe, además, un conjunto de hongos de gran parecido que crecen a la sombra de árboles o sobre madera, como Omphalotus olearius (seta del olivo). El riesgo radica en que estas especies pueden presentar características muy similares a Cantharellus cibarius, lo que facilita su error y, por tanto, su consumo.

El resultado de estas confusiones puede ir desde molestias gástricas hasta intoxicaciones más serias, dependiendo de la especie y de la dosis. Por ello, ante dudas, es imprescindible abstenerse de consumir cualquier hongo que no esté identificado con certeza.

- Hygrophoropsis aurantiaca — conocida como falso rebozuelo; de color anaranjado-amarillento; sombrero generalmente convexo que, al madurar, tiende a aplanarse; láminas decurrentes, más finas y numerosas que las de Cantharellus cibarius; suele crecer sobre hojarasca y suelos ricos en materia orgánica, a menudo formando grupos. Aunque no se considera extremadamente tóxica, su consumo no es recomendable debido a su sabor poco agradable y a la posibilidad de confusión con especies comestibles.

- Omphalotus olearius — seta del olivo; aparece en racimos sobre madera muerta o a la base de árboles; láminas decurrentes y color entre amarillo y naranja; es tóxica y puede provocar gastroenteritis severa. En algunas regiones se le atribuye bioluminiscencia, visible en condiciones de oscuridad.

Morchella

Entre los ascomicetos destaca un hongo de curiosa forma de colmena, muy cotizado en la gastronomía de España y Francia. Este hongo pertenece al género Morchella.

El público lo conoce por varios nombres: morillas, cagarrias o colmenilla, siendo este último el más popular. Es muy apreciado en platos tradicionales y contemporáneos por su textura delicada y su aroma suave.

Características generales

El sombrero está completamente adherido al tallo a lo largo de toda su base, ocupando incluso sus bordes, lo que confiere una unión sólida al conjunto. La estructura del sombrero recuerda a una colmena hueca: presenta alvéolos irregulares que forman un patrón característico. El sombrero mide entre 6 y 10 cm de diámetro y puede ser esférico, ovalado o cónico. Los tonos del sombrero varían entre miel, pajizo y rosa; la superficie presenta la retícula típica de la morilla. El tallo es blanco por dentro. La carne es delicada y relativamente escasa; su aroma es suave y agradable cuando se cocina.

Hábitat y temporada

Crecen principalmente en primavera, en bosques de hoja caduca o mixtos, frecuentemente entre hojarasca y troncos en descomposición, y a menudo en grupos o colonias. En España y Francia son muy buscadas por su sabor distintivo.

España, Italia y Francia ilustran claramente cómo los climas estacionales influyen en la presencia de este hongo, que se halla con mayor frecuencia en estas zonas. También se observan concentraciones significativas en ciertas áreas de Estados Unidos, como lo demuestra la celebración anual de festivales dedicados a las colmenillas en Minnesota.

Identificación, seguridad y preparación

Seguridad y observaciones: Es fundamental identificarlas correctamente, ya que existen especies similares, incluidas algunas tóxicas. Solo deben recolectarse morillas que estén claramente identificadas como Morchella; si no se está seguro, conviene consultar a un micólogo. No consumir crudas; la cocción ayuda a realzar su sabor y facilita su digestión.

Consejo de seguridad: Morchella es comestible cuando se cocina adecuadamente. Existen especies parecidas, como algunas falsas morillas, que pueden ser tóxicas; nunca consumas morillas crudas o mal cocidas y, ante dudas, evita el consumo. Para forrajeo responsable, consulta guías micológicas confiables o acércate a un grupo de expertos.

- Precauciones de recolección: recolecta con cuidado sin dañar a las plantas y deja parte de la colonia para futuras estaciones. Respeta las normativas locales de conservación y uso de hongos silvestres y evita recolectar en áreas protegidas sin permiso.

- Notas de interés: el epíteto esculenta se usa para señalar su cualidad comestible, y en la práctica se refiere a la Morchella comestible. En la cocina, estas variedades destacan por su textura esponjosa y sabor intenso, lo que las hace valiosas para guisos, purés y salteados.

- Identificación fiable: La Morchella se caracteriza por un sombrero con hendiduras en relieve que forman un patrón de «panal». El interior del sombrero y del tallo es hueco en muchos ejemplares; el tallo suele ser relativamente firme y hueco al cortar.

- Diferenciación de las falsas morillas: Las falsas morillas, como Gyromitra esculenta, suelen presentar una superficie más irregular o lisa y carecen del patrón de panal tan definido. Su interior no presenta la cavidad hueca típica de las Morchella, lo que facilita la identificación cuando se observa con atención.

- Consejos prácticos: recolecta ejemplares sanos y bien desarrollados, sin manchas oscuras ni signos de descomposición. Evita aquellos que estén dañados o extremadamente reblandecidos. Si persiste la duda, desecha el hongo. No confíes en el color o tamaño como único criterio de identificación.

- Preparación y seguridad: cocina las morchella completamente antes de su consumo; el calor reduce posibles toxinas y mejora su digestibilidad. Evita comerlas crudas o poco cocidas. Las personas sensibles a los hongos pueden experimentar reacciones; introduce el consumo de Morchella gradualmente y con moderación.

- Contexto regional: consulta guías locales y, si es posible, participa en actividades de micología con comunidades reconocidas de tu zona para adaptar la identificación a la flora local, ya que la distribución y las especies varían según región y estación.

Variedades

La Morchella presenta una notable variabilidad morfológica y, para su clasificación, se describen variantes según la forma del sombrero y las características de los alvéolos. A continuación se destacan dos variantes habituales que suelen mencionarse en guías de campo.

- Morchella rotunda – Forma aproximadamente esférica. Sus alvéolos son irregulares y las aristas del sombrero pueden estar contorsionadas, lo que confiere a la seta un contorno irregular. Se encuentra tanto en zonas montañosas como en llanuras, en suelos bien drenados y ricos en materia orgánica.

- Morchella rígida (de forma cónica) – De porte cónico y coloración ocre llamativa. Esta variante se desarrolla principalmente en riberas y márgenes de cursos de agua. En esos mismos hábitats puede hallarse la variante esculenta, que se refiere a su cualidad comestible. La morchella de este grupo suele presentar alvéolos irregulares y relativamente gruesos, y una corona plana o ligeramente aplanada.

Notas de interés: el epíteto esculenta se usa para señalar su cualidad comestible, y en la práctica se refiere a la Morchella comestible. En la cocina, estas variedades destacan por su textura esponjosa y sabor intenso, lo que las hace valiosas para guisos, purés y salteados.

Precauciones de recolección: las morchellas auténticas pueden confundirse con las falsas morillas del género Gyromitra. Si no está seguro de la identificación, no consumir y consultar a un micólogo o guía experimentado. Recolecte solo ejemplares sanos, en zonas no contaminadas y lave cuidadosamente antes de cocinarlas. Cocínelas siempre completamente para reducir posibles toxinas y disfrútelas frescas o secas.

Requisitos de crecimiento y distribución

El Morchella prospera en suelos arenosos o removidos y en sustratos ricos en materia orgánica. El substrato debe ser bien drenado y mantener una humedad moderada; un pH ligeramente alcalino puede favorecer su desarrollo. Es típico de la primavera y de las primeras etapas del verano; sin embargo, en algunas regiones también puede aparecer durante el invierno o a mediados de junio, siempre tras periodos de lluvias abundantes.

España, Italia y Francia ilustran claramente cómo los climas estacionales influyen en la presencia de este hongo, que se halla con mayor frecuencia en estas zonas. También se observan concentraciones significativas en ciertas áreas de Estados Unidos, como lo demuestra la celebración anual de festivales dedicados a las colmenillas en Minnesota.

- Condiciones del sustrato: suelos bien drenados con abundante materia orgánica. Suelen asociarse a bosques de hoja caduca y a áreas cercanas a raíces de árboles. En algunas regiones, un contenido moderado de calcio en el sustrato puede favorecer su desarrollo, pero el exceso de cal puede ser perjudicial.

- Clima y temporización: aparición típica en primavera tras lluvias; en zonas templadas puede extenderse a finales del invierno o principios del verano, siempre que la humedad ambiente y la temperatura sean adecuadas.

- Distribución geográfica: mayor presencia en Europa mediterránea y templada, con algunas áreas en Estados Unidos; la presencia estacional a menudo se celebra con festivales micológicos que destacan estas especies.

- Plagas y riesgos de contaminación: las babosas y los caracoles pueden dañar los frutos jóvenes; otros patógenos y polvo pueden adherirse a la superficie de las esporas. Por ello, conviene inspeccionar y limpiar cuidadosamente cada ejemplar antes de su consumo.

- Inspección y limpieza: el tallo de Morchella es hueco y puede alojar pequeños invertebrados. Se recomienda revisar, cepillar y enjuagar con agua corriente; cortar la base adherida al sustrato y desechar las partes dañadas o excesivamente sucias.

Consejo de seguridad: Morchella es comestible cuando se cocina adecuadamente. Existen especies parecidas, como algunas falsas morillas, que pueden ser tóxicas; nunca consumas morillas crudas o mal cocidas y, ante dudas, evita el consumo. Para forrajeo responsable, consulta guías micológicas confiables o acércate a un grupo de expertos.

Riesgos asociados a su consumo

El actual Código Alimentario Español clasifica la morchella en la sección C, destinada a alimentos que requieren un tratamiento específico para su comercialización y consumo.

Estas reservas se deben a la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria en la manipulación y preparación de este hongo. Aunque, si se cocina adecuadamente, la morchella es comestible y apreciada, su ingesta cruda o mal cocinada puede provocar efectos adversos.

- Riesgos gastrointestinales: consumir la morchella cruda o insuficientemente cocinada puede provocar irritación estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. En la mayoría de los casos, los síntomas se resuelven en pocas horas con adecuada hidratación y reposo intestinal.

- Riesgo de intoxicación por confusión de especies: existen hongos parecidos, denominados comúnmente “falsos morales” (Gyromitra spp., Verpa spp.), que contienen toxinas más potentes. La morchella debe identificarse con certeza; ante dudas, no consumirla.

- Precauciones de preparación: se recomienda lavar, cortar y cocer completamente la morchella, preferiblemente en agua hirviendo, durante al menos 10–15 minutos. Descarte el agua de cocción para eliminar impurezas y para reducir el amargor.

- Grupos vulnerables: personas con antecedentes de alergias alimentarias, problemas gastrointestinales, mujeres embarazadas o lactantes y personas con condiciones médicas deben consultar a un profesional de la salud antes de su consumo.

- Adquiera morchella de proveedores confiables y verifique su procedencia y frescura.

- Si la recolección es silvestre, asegúrese de una identificación correcta o acuda a guías especializadas; la recolección de especies no comestibles debe evitarse.

- En la cocina, cocine bien las morchellas y úselas en preparaciones que permitan apreciar su sabor y textura, como salteados, sopas o rellenos; evite consumirlas crudas o deshidratadas sin pre-cocción adecuada.

La morchella en la cocina

Es común preguntarse qué diferencias existen entre las distintas especies al paladar; en la práctica, suelen ser muy sutiles. La morchella ofrece un sabor delicado, elegante y ligeramente terroso, con una textura porosa y firme que resulta muy apreciada en la alta cocina.

Quienes elaboran platos con hongos no pueden resistirse a su aspecto y versatilidad, lo que explica que sus precios sean elevados. El desecado comercial, procedente de América, Europa y Asia, ha contribuido a estabilizar la oferta y facilitar su uso en la gastronomía internacional.

Para garantizar la seguridad alimentaria y obtener todo su potencial, conviene seguir un proceso de preparación adecuado. A continuación se describen los pasos típicos:

- Desecado y conservación: la morchella se deseca por ventilación natural. En condiciones adecuadas, colgadas o ensartadas, puede tardar de 3 a 4 días hasta quedar completamente deshidratada. Una vez seca, se almacena en un lugar fresco y seco.

- Rehidratación: antes de su uso, se rehidratan las piezas desecadas en agua tibia durante 20–30 minutos para recuperar su textura.

- Cocción inicial: para eliminar toxinas naturales y garantizar la seguridad, se cuecen en agua hirviendo durante 10–20 minutos. Si se desea, se puede añadir una pizca de sal; un hervor suave ayuda a preservar el aroma.

- Descartar el agua de cocción: se desecha el agua de cocción para eliminar impurezas y sustancias que puedan afectar el sabor.

- Uso en la cocina: una vez cocidas, las morchellas pueden saltearse en mantequilla o aceite y añadirse a salsas, risottos, cremas o rellenos. Su sabor y aroma se integran bien con hierbas como tomillo, perejil, ajo y vino blanco.

- Precauciones: es fundamental distinguir las morchellas verdaderas (Morchella) de las falsas morillas (Gyromitra), las cuales pueden ser peligrosas si se consumen crudas o mal cocidas. Si hay dudas, conviene adquirirlas a través de proveedores confiables y seguir las recomendaciones de cocción.

Con este protocolo, la morchella está lista para enriquecer platos sofisticados, aportando un toque aromático y una textura singular a salsas, risottos, sopas y rellenos.

Cautela al escogerla

La morchella debe elegirse con extremo cuidado. Se recomienda acudir a un recolector experimentado o a guías micológicas de confianza, especialmente si no se tiene experiencia en la identificación de estos hongos. Su parecido con otros hongos de aspecto muy similar puede conducir a confusiones peligrosas.

- Identificación fiable: La morchella se caracteriza por un sombrero con hendiduras en relieve que forman un patrón de «panal». El interior del sombrero y del tallo es hueco en muchos ejemplares; el tallo suele ser relativamente firme y hueco al cortar.

- Diferenciación de las falsas morillas: Las falsas morillas, como Gyromitra esculenta, suelen presentar una superficie más irregular o lisa y carecen del patrón de panal tan definido. Su interior no presenta la cavidad hueca típica de las Morchella, lo que facilita la identificación cuando se observa con atención.

- Consejos prácticos: recolecta ejemplares sanos y bien desarrollados, sin manchas oscuras ni signos de descomposición. Evita aquellos que estén dañados o extremadamente reblandecidos. Si persiste la duda, desecha el hongo. No confíes en el color o tamaño como único criterio de identificación.

- Preparación y seguridad: cocina las morchella completamente antes de su consumo; el calor reduce posibles toxinas y mejora su digestibilidad. Evita comerlas crudas o poco cocidas. Las personas sensibles a los hongos pueden experimentar reacciones; introduzca el consumo de Morchella gradualmente y con moderación.

- Contexto regional: consulte guías locales y, si es posible, participe en actividades de micología con comunidades reconocidas de su zona para adaptar la identificación a la flora local, ya que la distribución y las especies varían según región y estación.

Trufa blanca

En Istria y en Italia crece de forma subterránea la trufa blanca, Tuber magnatum. Su nombre alude al color de su pulpa, que recuerda al marfil; en ocasiones puede presentar tonalidades pardas.

Se clasifica entre los hongos Ascomicetos, en la familia Tuberaceae. Hasta la fecha, su cultivo en condiciones controladas no se ha logrado de forma fiable; el desarrollo de la trufa blanca es esencialmente silvestre. Esta dificultad, sumada a su disponibilidad limitada, la convierte en una especie altamente valorada por gastrónomos y consumidores.

Características y rasgos distintivos

El micelio produce como fruto la trufa blanca. Este hongo se asocia a las raíces de árboles como el roble, el avellano, el sauce, el chopo o la haya.

La piel de la trufa blanca es de color ocre suave, castaña rojiza o pajiza y presenta una textura aterciopelada.

La temporada de desarrollo es muy breve y depende del clima. Su periodo óptimo se extiende desde finales del verano hasta principios del invierno, siendo más frecuente tras lluvias y con temperaturas moderadas.

Puede medir hasta 12 centímetros de diámetro y pesar alrededor de 500 g, aunque estas dimensiones varían según la edad y las condiciones del hábitat.

Presenta una consistencia firme y un olor inconfundible. Su perfume es intenso y complejo, con notas que suelen recordar al ajo, al queso fermentado y a aromas terrosos; la intensidad puede aumentar con la madurez. En algunas piezas puede resultar ligeramente picante. Sus esporas son de color amarillo claro y tienden a tornarse sepias a medida que madura.

- Usos y preparación en la cocina: se recomienda añadirla al final de la cocción o servirla cruda, para preservar su aroma característico. Se rallan o laminan en platos templados como pastas, risottos, huevos o carnes, aportando un toque aromático intenso.

- Conservación: guárdela en el refrigerador envuelta en papel suave ligeramente húmedo y dentro de una bolsa perforada, para mantener su frescura durante unos pocos días.

- Selección y compra: elige trufas firmes, sin manchas oscuras ni zonas blandas; huelen con intensidad y deben sentirse frescas. Evite ofertas excesivamente baratas y prefiera comercios o mercados de confianza.

- Notas de consumo: para liberar su aroma, comparte la trufa en láminas finas o rallada sobre el plato justo antes de servir; evita cocción prolongada que diluya su fragancia.

Hábitat, ecología y hospedantes

La trufa blanca crece de forma subterránea en bosques templados y se asocia micorrícicamente con raíces de árboles. En la naturaleza establece relaciones con robles y avellanos, entre otros, y puede prosperar en bosques mixtos o plantaciones forestales bien drenadas.

Además de Italia, se halla en Hungría, Eslovenia y Croacia. Prefiere suelos calizos, ricos en marga y calcio, porosos y con buen drenaje; evita suelos rocosos o mal drenados. Su hábitat suele situarse entre 400 y 800 metros de altitud, con climas templados y variaciones estacionales que favorecen la fructificación entre septiembre y noviembre, especialmente tras lluvias.

- Suelos calcáreos y con pH alto (aprox. 7,5–8,5), ricos en calcio y materia orgánica.

- Buen drenaje: evitar suelos arcillosos o con estancamiento de agua.

- Asociaciones arbóreas: robles y avellanos, así como otros árboles de hoja caduca en bosques mixtos o plantaciones adecuadas.

Nota: la trufa blanca es extraordinariamente exigente para su cultivo. Aunque existen ensayos de inoculación de plántulas con Tuber magnatum para establecer bosques micorrícicos, la producción comercial es limitada y depende del terroir, del manejo forestal y de condiciones climáticas estables. En explotación, la recolección se realiza con perros entrenados para detectar su aroma, y la sostenibilidad de la masa trófica requiere prácticas de manejo que minimicen la perturbación del bosque.

Cultivo, recolección y desafíos actuales

La trufa blanca (Tuber magnatum) se forma gracias a una relación micorrícica obligada con las raíces de ciertos árboles. Sin esa simbiosis entre la trufa y el árbol anfitrión, su desarrollo no es viable. Además, exige condiciones muy concretas de suelo y clima que resultan difíciles de replicar fuera de su hábitat natural.

El hallazgo de estas trufas depende de detectar su aroma subterráneo. Tradicionalmente se utilizan perros entrenados para localizar los frutos, y en algunas regiones aún se emplean cerdos que se sienten atraídos por el olor; sin embargo, los cerdos tienden a dañar o comerse parte de la cosecha, por lo que hoy predominan los perros. Cada ejemplar crece enterrado y suele situarse entre capas de tierra y raíces, lo que dificulta enormemente su localización.

Estas particularidades hacen de la trufa blanca un ingrediente extremadamente codiciado en la gastronomía mundial. Su aroma intenso y su rareza la sitúan entre los productos más valorados del mundo gourmet. En el mercado, el kilo puede oscilar entre 3.000 y 6.000 euros, dependiendo del tamaño, la calidad aromática y la temporada.

- Relación micorrícica: forma una asociación simbiótica con raíces de árboles como roble, avellano y haya, lo que la hace imposible de cultivar sin el huésped adecuado.

- Condiciones del suelo y clima: prefiere suelos calizos y bien drenados, con un pH adecuado y climas templados con cierta estacionalidad; pequeñas variaciones pueden impedir su desarrollo.

- Detección y recolección: la búsqueda exige entrenamiento y experiencia; hoy se prefiere el uso de perros de búsqueda por su precisión, mientras que los cerdos, si se emplean, pueden destruir parte de la cosecha.

- Valor y mercado: alta demanda en gastronomía de alta gama; precios variables según temporada y calidad aromática; la oferta es limitada y estacional, principalmente en otoño en el hemisferio norte.

- Investigación y cultivo: se han realizado intentos de cultivo experimental y micorrización de plantaciones, pero no existe una producción comercialmente viable de trufa blanca comparable a la que se obtiene en la naturaleza.

La cocina y sus fragancias

La trufa blanca (Tuber magnatum) es una de las joyas aromáticas de la cocina, apreciada por su aroma intenso y su capacidad para realzar platos simples. Sus usos son variados: puede consumirse cruda, en finas láminas, o añadirse al final de la cocción para perfumar los platos sin dominarlos.

Dado que, al calentarla, su aroma tiende a disminuir, es habitual rallarla o laminarla para acompañar risottos, pastas, huevos, polentas, patatas y carnes ligeras. Es frecuente servirla sobre platos ya terminados, justo antes de presentar, para preservar su fragancia.

La trufa blanca es extremadamente delicada y su vida útil es corta; puede deteriorarse en pocos días. A medida que madura, su aroma se intensifica y puede resultar excesivo para algunos paladares. Se desmenuza con facilidad y debe conservarse entre 3 °C y 6 °C, envuelta y protegida del aire, manteniendo una humedad ligera para evitar que se reseque.

En cuanto a su composición, aproximadamente el 80% de su peso es agua. Un 16% corresponde a proteínas y las grasas rondan el 0,45%.

Origen y temporada: la trufa blanca se cultiva principalmente en el noroeste de Italia, especialmente en la región de Piamonte (famosa por Alba), y también se halla en algunas zonas de Eslovenia y Croacia. Su temporada alta transcurre en el otoño y el inicio del invierno, aproximadamente de octubre a diciembre, con mayor actividad de mercados y venta durante esos meses.

- Adquirirla en mercados o proveedores de confianza que aseguren trazabilidad y frescura.

- El aroma debe sentirse intenso pero equilibrado; evita trufas que parezcan aguadas o con manchas oscuras.

- Conservación: refrigérala entre 3 °C y 6 °C, envuelta en un paño seco o dentro de un recipiente hermético, y manteniendo una humedad ambiental ligera. Una técnica popular es guardarla junto a arroz para que el aroma se transmita al cereal y se aproveche al máximo.

- Una vez adquirida, úsala cuanto antes; su vida útil en casa es de apenas unos días.

Impacto del cambio climático y mercado

La trufa blanca (Tuber magnatum Pico) depende de un delicado equilibrio entre el suelo, las especies hospedantes de árboles y las condiciones meteorológicas propias de cada temporada. El cambio climático ha afectado de forma significativa su producción y, en consecuencia, sus costes de cultivo y comercialización.

En la Feria Internacional de la Trufa Blanca de Alba, la referencia mundial del sector, se han registrado ejemplos que ilustran su valor y su volatilidad. En 2017, una trufa de 850 g se vendió por 75.000 €. El evento celebra ya su octavo año y atrae a decenas de miles de visitantes, destinando sus ingresos a fines caritativos.

Experts señalan una merma notable en los cultivos. En los últimos 25 años, la producción se ha reducido aproximadamente un 30%. En algunas regiones, las trufas han desaparecido por completo, lo cual representa una pérdida considerable para la gastronomía mundial.

Las precipitaciones son cruciales: no solo influyen en el crecimiento del micelio, sino también en la viabilidad de la cosecha. Al desarrollarse bajo la superficie, las trufas requieren condiciones de humedad adecuadas para formarse y para facilitar su extracción sin dañar el ecosistema circundante.

Sin lluvias suficientes y con suelos más secos, la cosecha se vuelve más difícil y el suministro al público se ve comprometido. Esto repercute directamente en la disponibilidad de este manjar en platillos de alta cocina de todo el mundo.

- Impacto económico y social: la volatilidad de precios y la dependencia de condiciones climáticas adversas afectan a productores, mercados y al turismo gastronómico asociado.

- Desafíos de recolección: las trufas crecen adheridas al suelo y a las raíces de árboles; su extracción requiere perros o cerdos adiestrados y técnicas específicas para evitar dañar el micelio.

- Medidas de adaptación: manejo forestal sostenible, riego controlado y selección de suelos y bosques con hospedantes adecuados, junto con investigación en micorrización para mejorar la resiliencia.

- Perspectivas futuras: diversificación de cultivos, apoyo a la investigación y fortalecimiento de ferias regionales que fomenten la economía local y la conservación del hábitat.

Trufa negra

Como trufa se conoce a los hongos del filo Ascomycota, pertenecientes a la familia Tuberaceae y al género Tuber. Se desarrollan bajo la superficie del suelo y forman micorrizas, es decir, establecen una relación simbiótica con las raíces de ciertos árboles. Se han descrito alrededor de 32 variedades, pero la más apreciada y de mayor valor gastronómico es la trufa negra, también llamada trufa de Périgord, cuyo nombre científico es Tuber melanosporum.

- Taxonomía y biología: hongos del filo Ascomycota, familia Tuberaceae y género Tuber; se desarrollan bajo la tierra en asociaciones micorrízicas con árboles.

- Hábitat y hospedantes: suelen encontrarse en suelos calizos de bosques templados; las asociaciones más comunes son con robles (Quercus), avellanos (Corylus avellana) y hayas (Fagus), entre otros.

- Cosecha y aroma: la trufa se recoge principalmente en invierno; para localizarla se utilizan perros o cerdos entrenados que detectan su aroma característico.

- Uso culinario y valor: la trufa negra tiene un aroma intenso y un sabor profundo y terroso. Se utiliza en pequeñas cantidades para realzar platos como risottos, pastas, huevos, carnes y foie. Se conserva mejor en frío, o bien en grasa o aceite neutro para conservar su aroma.

- Variedades destacadas: además de la trufa negra de Périgord (Tuber melanosporum), existen otras variedades apreciadas como la trufa negra de verano (Tuber aestivum) y la trufa blanca de Alba (Tuber magnatum), cada una con perfiles aromáticos diferentes y temporadas distintas.

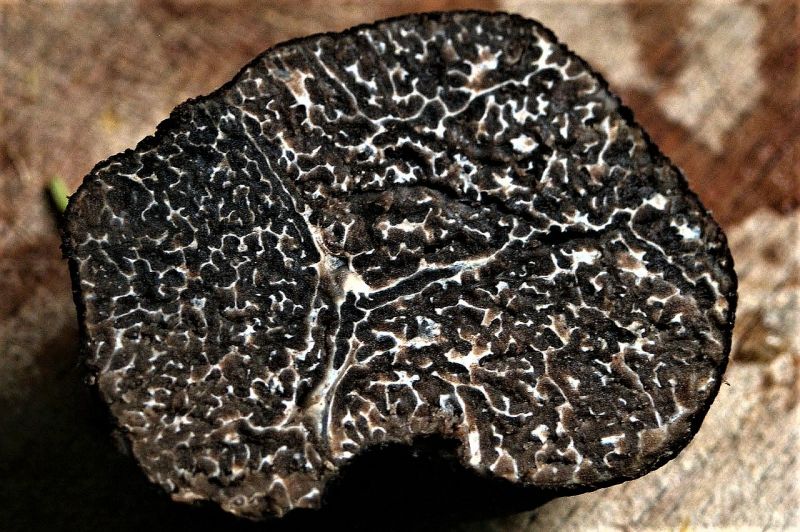

CARACTERÍSTICAS de la trufa negra

La trufa negra, conocida científicamente como Tuber melanosporum, es un hongo hipogeo comestible. Presenta una morfología típica de tubérculo irregular y su aspecto varía según la estación y el entorno de crecimiento. A continuación se detallan sus características más relevantes.

- Tamaño y forma: suele medir entre 3 y 6 cm de diámetro y pesar entre 20 y 200 g. Su contorno es irregular, con una superficie rugosa y protuberancias.

- Superficie y contorno: la piel exhibe prominencias de 3-4 mm y una estructura de seis caras poligonales. Al retirar la arena adherida se pueden apreciar grietas alargadas.

- Color y maduración: al inicio de maduración presenta tonos violáceos o pardo-rojizos; a medida que madura se oscurece y tiende al negro.

- Gleba y textura interna: la gleba es densa y, de blanco, pasa a gris parduzco o violáceo a medida que madura. Al partirla, se observan delgadas venas blancas que, al exponerse al aire, se tornan rosadas.

- Ascas y esporas: en el interior se encuentran las ascas, que contienen esporas elipsoidales de color oscuro, con medidas aproximadamente de 30 a 50 micras de largo por 20 a 30 micras de ancho.

- Aroma: la trufa negra se distingue por un aroma intenso, complejo y penetrante, que evoca tierra húmeda, bosque y notas a nuez. Este perfume es especialmente notable cuando la trufa se ralla o se calienta ligeramente.

Notas de cosecha y uso culinario: la recolección se facilita en climas frescos, principalmente durante el invierno y a comienzos de la primavera, cuando su perfume es más pronunciado. En la cocina se utiliza en cantidades muy pequeñas para realzar platos como risottos, salsas, purés, huevos, pastas y carnes; se recomienda rallar o laminar en el momento de servir para aprovechar su aroma.

Hábitat y asociaciones micorrízicas

La trufa negra (Tuber melanosporum) vive unida a un vegetal huésped mediante una relación simbiótica. Crece en suelos con características específicas: arcilloso-calcáreos, sueltos y permeables, con pendiente adecuada, buen drenaje y poca profundidad. Su pH suele situarse en un rango alcalino, entre 7,6 y 8,0.

El micelio forma una relación micorrízica con árboles compatibles, como alcornoques, robles y avellanos, entre otros. Estas micorrizas aumentan la superficie de absorción de las raíces y permiten que la trufa obtenga nutrientes del árbol huésped. Las hifas se entrelazan con las raíces y rodean la raíz sin dañarla, estableciendo una red que beneficia a ambos organismos.

En las cercanías de los árboles suele observarse la micorrización en el suelo; la vegetación herbácea es escasa, ya que la trufa y sus compuestos metabólicos dificultan el desarrollo de plantas herbáceas al madurar. Además, la superficie del suelo puede presentar un aspecto blanquecino o calcinado, conocido como quemado superficial.

Países europeos donde la trufa negra prospera de forma natural:

- España

- Francia

- Suiza

- Italia

- Portugal

- Alemania

- Hungría

- Bulgaria

- Región de los Balcanes (antigua Yugoslavia)

Además de su presencia natural, la trufa negra se cultiva en abundancia para la comercialización en otros países, especialmente en zonas mediterráneas y en Marruecos; también hay producción en algunas naciones balcánicas.

Reproducción, ciclo de vida y dispersión

La producción de la trufa negra comienza cuando las esporas, contenidas en las ascus de la fructificación, se liberan y germinan. A partir de estas esporas se forma el micelio del hongo, que se manifiesta como hilos muy finos que se extienden por el suelo y establecen asociaciones con las raíces de árboles huéspedes. Estas asociaciones se presentan principalmente como micorrizas ectomicorrízicas, que envuelven las puntas de las raíces y facilitan el intercambio de nutrientes entre el suelo y la planta.

La micorriza representa un órgano de reciprocidad: la planta aporta fotosintatos y el hongo aporta agua, minerales y un acceso más eficiente a nutrimentos presentes en el suelo. En el manto micelial y entre la epidermis y la corteza cortical de la raíz se desarrolla la red de Hartig, característica de las micorrizas ectomicorrízicas, que fortalece la absorción de nutrientes y la tolerancia a estrés hídrico.

Con las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y nutrición, se inicia la formación de la fructificación subterránea: la trufa negra. En su interior se forman las estructuras reproductivas y las esporas se generan en las ascus, dispuestas para su liberación cuando madura la fructificación. La dispersión de las esporas ocurre principalmente cuando animales que detectan el aroma de la trufa consumen la fruta o cuando la estructura se descompone en el suelo.

- Relaciones con las especies hospedantes: la trufa negra forma micorrizas con árboles anfitriones; las asociaciones más habituales se dan con encinas y robles (Quercus spp.), avellanos (Corylus avellana), castaños (Castanea sativa) y hayas (Fagus sylvatica).

- Factores ambientales: se requieren temperaturas moderadas, alta humedad del suelo, buen drenaje y un pH ligeramente ácido (aproximadamente 5,5–6,5). La presencia de materia orgánica y un microambiente estable favorecen la formación de micorrizas y la fructificación.

- Dispersión de esporas: los animales, especialmente perros o cerdos entrenados, detectan el aroma de la trufa madura y la llevan a sus destinos, facilitando la dispersión de las esporas. El aroma característico también atrae a diversas especies faunísticas que contribuyen a su propagación.

- Producción y cultivo: en cultivo, las plantaciones se inoculan con micelio de Tuber melanosporum en plantones y se vigilan las condiciones de crecimiento durante varios años. La fructificación suele tardar en aparecer y puede ocurrir en ciclos estacionales, dependiendo del clima y del manejo del suelo. La recolección se realiza con animales entrenados que detectan el aroma subterráneo de la trufa.

Producción y recolección de la trufa negra

En determinadas regiones y bajo condiciones climáticas favorables, la trufa negra tiende a desarrollarse cuando las temperaturas suben y la desecación del aire es mayor. Estas condiciones favorecen la proliferación del micelio y la fructificación de la trufa en asociación con árboles hospedadores.

El desarrollo del hongo se manifiesta en la formación de botones jóvenes que, con el tiempo, crecen y adquieren la apariencia de carpóforos. Estos cuerpos fructíferos obtienen sus nutrientes del micelio al que están unidos, formando una unión micelial estable. El carpófago se sitúa a una profundidad variable, generalmente entre 5 y 40 cm, conforme a la estructura del suelo, la presencia de raíces y otros factores ambientales.

Uno de los métodos más eficientes para la recolección de la trufa negra es el uso de caninos adiestrados, capaces de detectar el aroma de las trufas sin dañar el micelio. Esta técnica es especialmente difundida en los meses de diciembre a marzo, cuando la maduración suele alcanzar su punto óptimo en muchas zonas productoras.

- Factores que influyen en la producción: presencia de árboles anfitriones (por ejemplo, robles, avellanos, hayas), calidad del suelo, pH, humedad y manejo forestal.

- Profundidad y localización: las trufas crecen bajo tierra a distintas profundidades; su descubrimiento depende de la raigambre de las raíces y de la oxigenación del suelo.

- Técnicas de recolección: caninos adiestrados son la opción más común; en algunas regiones también se utilizan cerdos, aunque su manejo puede ser más complejo para extraer sin dañar el fruto.

- Temporalidad: la temporada varía según la región; en climas templados la fructificación suele concentrarse en invierno y principios de la primavera, con picos entre diciembre y marzo; en zonas cálidas puede extenderse a otros periodos, siempre bajo control de la humedad y la temperatura del suelo.

- Manejo sostenible: prácticas que favorezcan la salud del suelo y las raíces de los árboles hospedadores, como evitar la compactación, gestionar la humedad y respetar periodos de reposo de la zona de cultivo para proteger el micelio.

Un «Condimento» muy valorado

La trufa negra es reconocida por su calidad y por su aroma único. Su valor se incrementa especialmente en la temporada de invierno, cuando su perfil aromático se intensifica y se vuelve más complejo. El olor es profundo y perfumado, con notas terrosas, a nuez y a madera, capaz de realzar platos de forma notable. Por ello se emplea como condimento o ingrediente de acento; suele añadirse en cantidades mínimas para no eclipsar el resto de sabores.

En la gastronomía de España es tradicional la práctica de «trufar» guisos, salsas y huevos para conferirles un toque distintivo. En Italia y Francia la trufa negra es un ingrediente emblemático de la cocina regional, presente en risottos, pastas, tortillas y carnes, así como en quesos curados y curaciones. En las últimas décadas su demanda se ha expandido a China, Corea, Japón y Estados Unidos, donde cada vez se valora más su aroma excepcional y su capacidad para transformar platos simples en experiencias gourmet.

A modo de guía práctica, a continuación se detallan usos, maridajes y consejos de conservación.

- Usos culinarios: laminar o rallar la trufa sobre platos calientes para liberar su aroma; se recomienda añadirla al final de la cocción o como remate para preservar sus aceites esenciales. Es excelente en risottos, pastas, huevos (revueltos o cocidos), purés, patatas, quesos suaves o curados y carnes elevadas.

- Maridajes de sabor: mantequilla, aceite de oliva virgen extra, crema, vinos blancos secos y quesos añejos. Combina especialmente bien con foie gras y con preparaciones que potencian notas terrosas. Un toque de limón o pimienta puede equilibrar su intensidad en ciertos platos.

- Conservación y selección: elegir trufas firmes, con olor intenso y sin manchas. Guardarlas en la nevera, envueltas en un paño de cocina ligeramente húmedo dentro de una bolsa de cierre hermético o en un frasco de vidrio cerrado. No lavarlas antes de su uso para no perder aroma; si es necesario, limpiarlas con un paño húmedo. Se pueden conservar por pocos días o congelar en porciones para usos a largo plazo.

- Consejos para la compra: preferir trufas con aroma pronunciado y textura firme; las trufas negras de invierno (Tuber melanosporum) suelen ser las más valoradas; verificar el origen y la frescura de la temporada correspondiente.

Ascomicetos

El reino Fungi es vasto y diverso, desempeñando un papel crucial tanto en los ecosistemas naturales como en la salud humana. Dentro de este reino, los ascomicetos destacan como uno de los grupos más numerosos y variados, representando aproximadamente el 75% de las especies de hongos conocidas, con alrededor de 30,000 especies descritas hasta la fecha.

Los ascomicetos son hongos eucariotas que carecen de clorofila y, en su mayoría, son saprófitos, es decir, obtienen nutrientes descomponiendo materia orgánica muerta y en descomposición. Esta capacidad los convierte en agentes esenciales para el reciclaje de nutrientes en múltiples ecosistemas. Sin embargo, no todos los ascomicetos son saprófitos estrictos; algunos forman relaciones simbióticas, como los líquenes, o son parásitos de plantas, animales y otros hongos.

Este grupo incluye organismos tan diversos como las levaduras, que son unicelulares y se utilizan ampliamente en la industria alimentaria y biotecnológica, hasta hongos complejos que forman estructuras reproductivas visibles a simple vista. Los ascomicetos habitan en una amplia variedad de ambientes, desde ecosistemas acuáticos hasta terrestres, e incluso en el subsuelo. Un ejemplo notable de ascomicetos subterráneos son las trufas, hongos micorrízicos altamente valorados por su aroma y uso culinario.

Además, algunos ascomicetos tienen importancia médica y económica. Por ejemplo, el género Penicillium es conocido por producir penicilina, el primer antibiótico descubierto, mientras que otros pueden causar enfermedades en plantas y animales, afectando la agricultura y la salud.

Lugar de desarrollo y diversidad

Los ascomicetos suelen proliferar en una amplia variedad de sustratos, siendo la madera uno de los lugares más comunes para su desarrollo. Además, estos hongos pueden crecer sobre materiales que contienen queratina, como uñas, plumas, cuernos y cabello. También se encuentran frecuentemente en excrementos y alimentos, lo que les permite colonizar ambientes diversos. Algunos ascomicetos son parásitos que se adhieren a animales, humanos y plantas, donde pueden causar manchas blancas u otras alteraciones visibles.

La gran diversidad de los ascomicetos abarca numerosas familias y géneros, muchos de los cuales son reconocidos desde hace décadas por su relevancia económica, médica y biotecnológica. Por ejemplo, el género Saccharomyces incluye levaduras utilizadas en la fermentación para la producción de pan, cerveza y vino. Aspergillus es un moho que, si bien es conocido por causar enfermedades en humanos y plantas, también tiene aplicaciones industriales, como en la producción de enzimas y ácidos orgánicos. Por otro lado, Penicillium es famoso por ser la fuente natural de la penicilina, el primer antibiótico descubierto, y por su papel fundamental en la elaboración de diversos quesos, como el roquefort y el camembert.

Además de estos ejemplos, existen muchas otras especies de ascomicetos con funciones ecológicas cruciales, como la descomposición de materia orgánica y la formación de relaciones simbióticas con plantas, lo que resalta la importancia de este grupo en los ecosistemas terrestres.

Reproducción de ascomicetos

Los hongos ascomicetos, junto con los basidiomicetos, forman un grupo conocido como «hongos superiores». Su estructura vegetativa está compuesta por un micelio extenso y ramificado, constituido por hifas septadas protegidas por una pared celular quitinosa. Estas hifas se desarrollan principalmente dentro del sustrato, lo que les permite absorber nutrientes de manera eficiente.

La reproducción de los ascomicetos puede ser tanto sexual como asexual, adaptándose a diferentes condiciones ambientales. En la reproducción sexual, se forman esporas especializadas llamadas ascosporas, que se desarrollan dentro de unas estructuras cerradas denominadas ascas. Estas ascas, generalmente ubicadas en cuerpos fructíferos llamados ascocarpos, son fundamentales para la dispersión y supervivencia de la especie en el medio ambiente.

Por otro lado, la reproducción asexual es muy común en estos hongos y se realiza mediante la producción de propágulos conocidos como conidias. Las conidias se generan en estructuras especializadas llamadas conidióforos, y su formación permite una rápida multiplicación y colonización del sustrato sin necesidad de la fusión de núcleos. Esta vía asexual es especialmente ventajosa en condiciones favorables, facilitando la dispersión y el establecimiento de nuevas colonias.

Como ejemplo, el género Penicillium, conocido por su importancia en la producción de antibióticos, se reproduce predominantemente mediante conidias, lo que explica su rápida proliferación en diversos ambientes. Asimismo, algunos ascomicetos forman ascocarpos visibles, como en el caso de las trufas y las colmenillas, que son apreciadas por su valor gastronómico.

Importancia ecológica

Los hongos ascomicetos desempeñan un papel fundamental en casi todos los ecosistemas terrestres, actuando como agentes clave en el reciclaje de materia orgánica. Al descomponer hojas, tallos y árboles caídos, facilitan la disponibilidad de nutrientes esenciales para una amplia variedad de organismos, incluidos animales detritívoros, saprófagos y otros descomponedores. Este proceso es crucial para mantener la salud y el equilibrio de los ecosistemas, ya que permite que los nutrientes se reintegren al suelo y sean reutilizados por plantas y otros organismos.

Una característica destacada de los ascomicetos es su capacidad para degradar polímeros orgánicos complejos como la lignina y la celulosa, componentes principales de la madera y otras estructuras vegetales. Estas sustancias son difíciles de descomponer para la mayoría de los organismos, por lo que la acción de los ascomicetos es vital para la descomposición y el reciclaje del carbono en la naturaleza. Además, su actividad contribuye significativamente a los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el carbono, procesos esenciales para la fertilidad del suelo y la regulación del clima global.

Otra manifestación importante de la ecología de los ascomicetos es su capacidad para formar micorrizas, asociaciones simbióticas con las raíces de numerosas plantas, especialmente en bosques tropicales lluviosos. A través de esta relación, los hongos micorrízicos facilitan la absorción de agua y nutrientes minerales, como fósforo y nitrógeno, que de otro modo serían inaccesibles para las plantas. A cambio, los hongos reciben carbohidratos y otros compuestos orgánicos producidos por la fotosíntesis de la planta, asegurando así su supervivencia y reproducción.

Este tipo de simbiosis no solo mejora la nutrición y el crecimiento de las plantas, sino que también aumenta la resistencia de los ecosistemas a condiciones adversas, como sequías o suelos pobres en nutrientes. En conjunto, la interacción de los ascomicetos con otros organismos y el ambiente subraya su relevancia ecológica como facilitadores del equilibrio y la productividad en diversos hábitats terrestres.

Importancia económica y sanitaria

Los ascomicetos desempeñan un papel crucial en diversas industrias debido a sus múltiples aplicaciones. En la alimentación, son esenciales para la fermentación de productos como el pan, el vino y la cerveza, procesos que dependen de levaduras ascomicetos como Saccharomyces cerevisiae. Además, varias especies de ascomicetos son altamente valoradas como alimentos gourmet, destacándose las trufas (Tuber spp.) y las colmenillas (Morchella spp.), que son apreciadas por su sabor y textura únicos.

En el ámbito médico, los ascomicetos han tenido un impacto notable, especialmente con el descubrimiento del género Penicillium. En 1928, el bacteriólogo Alexander Fleming identificó la penicilina, un antibiótico derivado de Penicillium notatum, que revolucionó la medicina moderna. La penicilina es un antibiótico de amplio espectro que ha permitido el tratamiento eficaz de numerosas infecciones bacterianas, contribuyendo significativamente a reducir la mortalidad por enfermedades como la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la neumonía.

Gracias a la penicilina y a otros derivados producidos por ascomicetos, se ha avanzado considerablemente en la lucha contra infecciones, lo que ha mejorado la salud pública a nivel mundial. Además, estos hongos continúan siendo fuente de nuevos compuestos bioactivos con potencial terapéutico, lo que los convierte en un objeto de estudio fundamental en biotecnología y farmacología.

Impactos negativos de los ascomicetos

Aunque los hongos ascomicetos desempeñan un papel crucial en los ecosistemas y tienen múltiples aplicaciones beneficiosas, también representan un factor negativo importante. Son responsables de una gran cantidad de plagas y enfermedades que afectan a las plantaciones agrícolas, causando pérdidas significativas en la producción de cultivos.

Para que estas enfermedades se desarrollen, deben concurrir tres condiciones fundamentales: la presencia de un número suficiente de plantas huésped susceptibles, una alta concentración de esporas o conidias del hongo y condiciones climáticas favorables, como humedad y temperatura adecuadas, que propicien el crecimiento y la propagación del hongo.

Entre las enfermedades más comunes causadas por ascomicetos se encuentran los chancros, que producen lesiones necróticas en ramas y troncos; la antracnosis, que afecta hojas, frutos y tallos provocando manchas oscuras y deformaciones; y las llamadas “lepras”, que consisten en pequeñas lesiones superficiales que pueden debilitar gravemente la planta.

Además, algunos hongos ascomicetos forman mohos que pueden afectar no solo a las plantas sino también al ambiente doméstico. Por ejemplo, el moho que aparece en las paredes o alimentos en casa pertenece a esta clase, generando problemas de salud y deterioro de materiales.

Es importante aclarar que, aunque los zigomicetos no pertenecen al grupo de los ascomicetos, también son hongos que causan daños significativos. Por ejemplo, son responsables de la pudrición de frutas y la aparición de moho negro en el pan, fenómenos que ilustran la diversidad de hongos perjudiciales en diferentes contextos.

Simbiosis con animales

Los ascomicetos establecen relaciones simbióticas con diversos animales, desempeñando un papel fundamental en varios ecosistemas. Por ejemplo, especies del género Xylaria forman parte integral de los nidos de hormigas cortadoras en Sudamérica, especialmente aquellas pertenecientes a la tribu Attini. Estas hormigas cultivan activamente los hongos, que a su vez sirven como fuente principal de alimento para la colonia.

De manera similar, en los cultivos de hongos de las termitas (orden Isoptera), los ascomicetos contribuyen a la descomposición de materia vegetal, facilitando la digestión y el aprovechamiento de nutrientes por parte de las termitas. Esta relación mutualista es un ejemplo claro de cómo los hongos y los insectos han coevolucionado para beneficiarse mutuamente.

Se ha observado que estos insectos cultivan los hongos de forma meticulosa, ya que los ascocarpos apenas se desarrollan durante la presencia activa de los insectos, emergiendo con mayor intensidad justo después de que estos se retiran. Este fenómeno es similar a lo que ocurre en algunas especies de Basidiomycota, donde la interacción con insectos también influye en la fructificación fúngica.

Entre los simbiontes más relevantes de los ascomicetos destacan los escarabajos de corteza, pertenecientes a la familia Scolytidae. Las hembras de estos escarabajos actúan como vectores de esporas, transportándolas a nuevas plantas mediante estructuras especializadas llamadas micetangios, localizadas debajo de la capa de quitina en su exoesqueleto.

Además, la hembra excava túneles en el interior de la madera, donde crea pequeñas cámaras o celdillas destinadas a la oviposición. Durante este proceso, también depositan esporas de ascomicetos que germinan para formar hifas capaces de descomponer la madera, facilitando la nutrición de las larvas. Tras la eclosión, las larvas se alimentan de estos hongos y, al transformarse en adultos, continúan transportando esporas, lo que permite la colonización de nuevos árboles y perpetúa el ciclo simbiótico.

Por otro lado, los ascocarpos o cuerpos fructíferos, donde se agrupan las ascas, cumplen una función ecológica adicional, ya que proveen nutrientes a una variedad de animales. Entre estos consumidores se encuentran babosas, caracoles y mamíferos de gran tamaño, como ciervos y pecaríes (chanchos salvajes), que se alimentan de los hongos como complemento en su dieta.

Esta diversidad de interacciones destaca la importancia ecológica de los ascomicetos no solo como descomponedores, sino también como elementos clave en las redes tróficas y en la evolución de mutualismos complejos con diferentes grupos animales.

Amanita phalloides

Amanita phalloides es un hongo micorrizógeno perteneciente a la familia Amanitaceae y al género Amanita. El término phalloides proviene del griego phallos (pene) y eidos (forma), lo que significa «con forma de falo». Esta denominación probablemente se debe al parecido de su basidiocarpo en etapas tempranas de desarrollo con la forma de un falo masculino o con las setas del orden Phallales. En español, esta especie es conocida por diversos nombres comunes, tales como oronja verde, canaleja, oronja mortal, hongo de la muerte y cicuta verde.

Esta seta es una de las más venenosas de Europa, solo superada en peligrosidad por especies como Amanita gemmata. Su consumo ha provocado numerosos casos de intoxicación grave, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta el 90% si no se recibe tratamiento adecuado y oportuno. Ninguna parte de esta seta es comestible, y su toxicidad radica en la presencia de compuestos amatoxinas que afectan principalmente al hígado y pueden causar fallo multiorgánico.

Debido a su apariencia, Amanita phalloides suele confundirse con especies menos peligrosas, como la Amanita citrina, que es inofensiva, o la Russula virescens, que aunque presenta un aspecto similar, carece de anillo y volva, elementos característicos de la oronja verde. Esta confusión es una de las principales causas de envenenamientos accidentales.

La intoxicación provocada por el consumo de Amanita phalloides recibe el nombre de micetismo. Históricamente, ha sido responsable de numerosos envenenamientos mortales, destacando casos famosos como el del Emperador romano Claudio y el Emperador alemán Carlos VI de Habsburgo. Estos episodios ponen de manifiesto la importancia de un conocimiento riguroso y precaución extrema al recolectar setas silvestres.

Características morfológicas

Amanita phalloides es un hongo epigeo con esporocarpo visible, que presenta un cuerpo de fructificación grande e imponente, dotado de un píleo bien desarrollado. Su sombrero, que mide entre 5 y 15 cm de diámetro, inicialmente es redondeado y convexo, pero a medida que envejece se aplana y emite un característico olor dulzón.

El color del sombrero varía desde un amarillo pálido hasta un verde oliva intenso, aunque en algunas ocasiones puede aparecer muy claro, casi blanco, con fibras radiales más oscuras que se extienden hacia los bordes. Las láminas bajo el sombrero y el tallo son blancas, mientras que el tallo presenta un anillo bien definido, similar a una falda, que puede deteriorarse o desaparecer con el tiempo.

El tallo mide entre 8 y 15 cm de largo y de 1 a 2 cm de ancho. Su base se ensancha formando un bulbo característico, protegido por una envoltura blanca llamada volva. Esta volva, distintiva de Amanita phalloides, a menudo se oculta bajo la hojarasca, por lo que es fundamental removerla cuidadosamente para identificarla correctamente.

Esta especie emerge de la tierra envuelta en un velo universal que asemeja un huevo; cuando este se rompe, deja la volva como remanente visible en la base del tallo.

La carne de Amanita phalloides es blanca, con un ligero tono verdoso bajo la cutícula. Su textura no es muy firme y su sabor es suave y dulce en ejemplares jóvenes. Sin embargo, a medida que el hongo envejece, su olor se torna desagradable y repugnante, lo cual puede ser un indicio de su toxicidad.

Es importante destacar que, aunque su apariencia puede resultar atractiva, Amanita phalloides es una de las setas más venenosas del mundo, responsable de numerosas intoxicaciones mortales. Por ello, reconocer sus características morfológicas es esencial para evitar confusiones con especies comestibles.

Hábitat y distribución

Amanita phalloides aparece principalmente durante el otoño, ya que prefiere temperaturas moderadas y no tolera bien el frío intenso. Esta especie crece comúnmente en bosques caducifolios, especialmente bajo árboles como robles y castaños, donde el suelo suele ser ácido o ligeramente ácido, condiciones que favorecen su desarrollo. También se encuentra en áreas de montaña, donde crece cerca de coníferas y en praderas adyacentes a los bosques.

Su presencia puede ser abundante en ciertos años, dependiendo de las condiciones climáticas y la humedad del suelo. Es importante destacar que Amanita phalloides mantiene una relación micorrízica con los árboles, lo que significa que forma una simbiosis esencial para su crecimiento y para la salud del ecosistema forestal.

Además, la distribución de esta especie se ha extendido más allá de su área original en Europa, encontrándose actualmente en América del Norte y otras regiones, donde ha colonizado hábitats similares gracias a la introducción accidental.

Acción tóxica y mecanismos

Amanita phalloides contiene tres grupos principales de toxinas: amatoxinas, faloidinas y falolisinas. Estas sustancias son termorresistentes, lo que significa que no se destruyen mediante la cocción, el marinado ni el secado. Su mecanismo de acción principal consiste en inhibir la ARN polimerasa II, una enzima esencial para la transcripción del ADN y la síntesis proteica, lo que conduce a la muerte celular.

Las toxinas son rápidamente absorbidas en el tracto gastrointestinal y luego circulan a través del sistema enterohepático, siendo excretadas principalmente por los riñones y en menor medida por las heces. Sin embargo, algunos estudios sugieren que las amatoxinas podrían no participar directamente en este proceso de excreción, lo que aún genera debate en la comunidad científica.

La intoxicación por Amanita phalloides, conocida como micetismo, se divide en tres fases clínicas, precedidas por un período asintomático que puede durar entre 6 y 24 horas tras la ingestión, lo que explica su acción tardía y dificulta un diagnóstico temprano.

- Fase gastrointestinal: Se extiende de 12 a 36 horas e inicia con síntomas como dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos y diarrea profusa. En algunos casos, la diarrea puede contener moco sanguinolento, lo que provoca una rápida deshidratación y puede desencadenar un estado de shock con alteraciones hidroelectrolíticas graves.

- Fase de mejoría aparente: Dura entre 12 y 24 horas, durante la cual los síntomas gastrointestinales parecen remitir. Sin embargo, en esta etapa comienza el daño hepático subyacente, evidenciado por el aumento progresivo de las enzimas hepáticas, aunque el paciente aún puede sentirse relativamente mejor.

- Fase hepatorenal: Se manifiesta entre 2 y 4 días después de la ingestión. En esta etapa, se observan signos claros de hepatotoxicidad, incluyendo elevación de bilirrubina y transaminasas, alteraciones en el perfil de coagulación, hipoglucemia y acidosis metabólica. Además, puede desarrollarse insuficiencia renal por daño tóxico directo o secundario a la deshidratación severa. Si no se recibe tratamiento oportuno y adecuado, esta fase puede culminar en la muerte por insuficiencia hepatorenal.

Es importante destacar que la gravedad de la intoxicación depende de la dosis ingerida, la rapidez del diagnóstico y la eficacia del tratamiento. Actualmente, el manejo incluye soporte vital, corrección de desequilibrios hidroelectrolíticos, y en casos severos, el trasplante hepático puede ser la única opción para salvar la vida del paciente. Además, investigaciones recientes exploran el uso de tratamientos específicos como la silibinina y la penicilina benzatina para bloquear la captación hepática de amatoxinas, mejorando el pronóstico.

Manifestaciones clínicas de la intoxicación

Es importante destacar que un solo ejemplar de Amanita phalloides puede causar una intoxicación grave en una persona. A pesar de los avances médicos que han reducido las tasas de mortalidad, el riesgo de fallecimiento sigue siendo elevado debido a la potencia de sus toxinas.

El cuadro clínico típico de la intoxicación por Amanita phalloides se desarrolla en varias fases bien definidas: inicialmente, hay un período asintomático que puede durar entre 6 y 24 horas, durante el cual la persona no presenta síntomas aparentes. Esta fase es seguida por una primera etapa gastrointestinal, caracterizada por náuseas intensas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, que generalmente dura de 24 a 48 horas y puede llevar a una deshidratación severa.

Tras esta etapa, se presenta una fase de latencia o aparente mejoría clínica, donde los síntomas gastrointestinales disminuyen temporalmente, engañando tanto al paciente como a los médicos sobre la gravedad de la intoxicación. Sin embargo, esta mejoría es engañosa, ya que en el interior del organismo las toxinas continúan dañando los órganos.

Finalmente, surge la fase hepatorrenal, en la cual el veneno afecta principalmente al hígado y a los riñones, provocando insuficiencia hepática aguda y daño renal severo. Este daño puede ser irreversible y, en muchos casos, requiere un trasplante hepático urgente para salvar la vida del paciente.

Las toxinas principales, como las amatoxinas, inhiben la síntesis de ARN en las células hepáticas, causando la muerte celular masiva. Esta acción lenta y prolongada dificulta la identificación temprana de la intoxicación, aumentando la gravedad del envenenamiento. Por ello, es fundamental extremar las precauciones y no confundir Amanita phalloides con otras setas comestibles, pues su apariencia puede ser similar a especies inocuas.

Además, la intoxicación puede presentar complicaciones adicionales como coagulopatías, encefalopatía hepática y fallo multiorgánico. El diagnóstico precoz y la intervención médica inmediata, incluyendo la administración de tratamientos específicos como la silimarina o el uso de carbón activado, son cruciales para mejorar el pronóstico.

Basidiomicetos

Los Basidiomicetos constituyen una división del Reino Fungi que agrupa hongos capaces de producir estructuras reproductoras denominadas basidios, en las cuales se generan las basidiosporas. Esta división incluye principalmente hongos macroscópicos con sombrero, que abarcan una gran variedad de formas y funciones ecológicas. Dentro de este grupo se encuentran hongos comestibles de gran importancia gastronómica, como los champiñones (Agaricus bisporus), así como hongos tóxicos y alucinógenos, que han sido objeto de estudio tanto por sus efectos farmacológicos como por su impacto en la salud humana. Además, los Basidiomicetos incluyen fitopatógenos relevantes, como las royas y tizones, que afectan cultivos agrícolas y provocan pérdidas económicas significativas.

Este grupo es muy diverso y comprende aproximadamente 25,000 especies descritas, aunque se estima que el número real podría ser mucho mayor debido a la existencia de especies aún no clasificadas. La taxonomía de los Basidiomicetos ha sido objeto de múltiples revisiones y varía según los criterios utilizados por diferentes autores. Sin embargo, el consenso general establece la existencia de entre tres y cuatro clases principales dentro de esta división. La clase más conocida y diversa es la Agaricomycetes, que incluye alrededor de 20,000 especies, entre ellas muchos hongos con sombrero y setas comestibles, además de especies con roles ecológicos clave en la descomposición de materia orgánica y formación de micorrizas.

A pesar de los avances en su clasificación, la taxonomía de los Basidiomicetos continúa siendo un campo en evolución. La incorporación de técnicas moleculares y genómicas ha revelado relaciones filogenéticas complejas, lo que ha llevado a la creación de grupos taxonómicos parafiléticos que agrupan hongos con características morfológicas similares pero que no reflejan relaciones evolutivas precisas. Este desafío taxonómico subraya la necesidad de un estudio continuo para comprender mejor la diversidad y evolución de los Basidiomicetos, así como su importancia ecológica y económica.

Características de los Basidiomicetos

Los Basidiomicetos, junto con los Ascomicetos, forman uno de los filos más evolucionados dentro del reino Fungi. Se caracterizan principalmente por desarrollar un cuerpo fructífero bien definido, comúnmente conocido como seta, que está compuesto por un pie y un sombrero, estructuras especializadas para la dispersión de esporas.

Una característica distintiva de los Basidiomicetos es la presencia de células dicarióticas en sus hifas, es decir, cada célula contiene dos núcleos haploides coexistentes. Aunque esta fase dicariótica es común en muchos hongos, en los Basidiomicetos tiene una duración más prolongada y un papel crucial en su ciclo de vida, ya que favorece la formación eficiente de esporas sexuales. Por ejemplo, el basidio, que es la célula esporífera característica de este grupo, produce cuatro esporas en su superficie tras completar la meiosis, las cuales serán liberadas para iniciar un nuevo ciclo de vida.

Además, las hifas que constituyen el micelio de estos hongos son tabicadas o septadas, presentando paredes transversales que dividen las células pero con poros que permiten la comunicación entre ellas. En los Basidiomicetos, estos poros se denominan dolíporos y poseen una estructura más compleja y especializada que los poros de los Ascomicetos. Esta complejidad permite una regulación más precisa del intercambio de citoplasma, organelos y señales entre las células, lo cual es fundamental para la coordinación del crecimiento y desarrollo del hongo.

Adicionalmente, los Basidiomicetos incluyen una gran diversidad de especies que desempeñan roles ecológicos vitales, como descomponedores de materia orgánica, simbiontes ectomicorrízicos con plantas, e incluso algunos patógenos de plantas y animales. Ejemplos representativos de este grupo son los géneros Amanita, Boletus y Ganoderma, que presentan setas visibles y tienen importancia ecológica, económica y medicinal.

Reproducción de los Basidiomicetos

La reproducción sexual en los hongos incluye un proceso llamado plasmogamia, que consiste en la fusión del citoplasma de dos células. Este proceso se lleva a cabo mediante estructuras especializadas denominadas progametangios, que originan gametangios separados por un tabique. Al disolverse este tabique, ocurre la fusión citoplasmática propiamente dicha. Es importante destacar que este tipo de gametangios es característico de los hongos imperfectos, como las royas.

Contrariamente a lo mencionado en algunos textos, la reproducción de los Basidiomicetos no es exclusivamente asexual. De hecho, su reproducción sexual es la más característica y compleja entre los hongos, y se realiza a través de la formación de basidiosporas en estructuras especializadas llamadas basidios, ubicadas en las superficies fértiles del hongo, como las láminas de los hongos macroscópicos.

Los Basidiomicetos presentan estructuras denominadas esterigmas, que son pequeñas proyecciones en las que se forman y liberan las basidiosporas. Un mecanismo conocido como astricción permite la eyección activa de estas esporas, facilitando su dispersión en el ambiente. Las basidiosporas, al germinar, inician el ciclo reproductivo del hongo.

En términos más específicos, la reproducción sexual de los Basidiomicetos se desarrolla en tres etapas principales:

- Germinación de la basidiospora: La basidiospora germina y da origen a un micelio primario, que es tabicado y monocariótico, es decir, cada célula contiene un solo núcleo haploide. Estos núcleos se clasifican en dos tipos compatibles, designados como “+” y “-”.

- Fusión de micelios: El micelio primario tiene una vida corta, suficiente para que las hifas de signos opuestos se encuentren. En ese momento, las células forman una estructura llamada fíbula o clamp, que facilita la transferencia de un núcleo a la célula vecina, asegurando que cada célula del micelio secundario contenga dos núcleos compatibles (dicariota).