Otros 78

Araña roja

La araña roja, cuyo nombre científico es Tetranychus urticae, es un ácaro fitófago común en ambientes secos y cálidos. Con más de 60 nombres comunes en distintas regiones, esta especie es reconocida como una plaga agrícola importante por su capacidad para dañar una gran variedad de cultivos, desde hortalizas hasta plantas ornamentales y frutales.

Marqus (licencia)Miembro de la familia Tetranychidae, este ácaro se distingue por tejer finas telarañas sobre las hojas y tallos de las plantas, lo que frecuentemente lleva a confundirlo con una araña. A pesar de su diminuto tamaño, menor a 0.5 mm, puede observarse a simple vista como pequeños puntos rojizos que se agrupan en los tallos y hojas.

En las primeras etapas de infestación, la araña roja provoca manchas amarillas o blanquecinas en las hojas. A medida que su población crece, estos ácaros forman colonias densas cubiertas por telarañas, dificultando la respiración y la fotosíntesis de la planta. El daño acumulado puede causar el secado y la caída prematura de las hojas, afectando tanto la salud como la apariencia estética de la planta, que se torna opaca y amarillenta.

La reproducción y proliferación de la araña roja se ven favorecidas en condiciones de baja humedad y altas temperaturas, típicas del verano. Por ello, una medida preventiva eficaz consiste en mantener una adecuada humedad ambiental mediante riego foliar, pulverizando agua sobre las hojas para dificultar su desarrollo. Además, es fundamental implementar un manejo integrado que incluya monitoreo constante, control biológico mediante depredadores naturales y, cuando sea necesario, el uso responsable de acaricidas.

Características de la araña roja

Al alcanzar la etapa adulta, la araña roja mide aproximadamente 0,5 mm. Aunque su color predominante es rojo, durante el verano puede presentar tonalidades marrón verdosas con manchas más oscuras en los laterales, variando según la población y las condiciones ambientales.

En invierno, su color tiende a intensificarse hacia un rojo más vivo. Sin embargo, esta variabilidad cromática no es uniforme, ya que en algunas poblaciones los individuos mantienen un tono verdoso todo el año, mientras que en otras predominan los tonos rojizos. Esta diferencia ha llevado a la clasificación de diversas variedades o biotipos dentro de la especie, aspecto relevante para su identificación y manejo.

Las arañas rojas suelen vivir agrupadas en colonias densas, principalmente en el envés de las hojas, donde producen grandes cantidades de seda. Esta seda les brinda protección contra depredadores naturales y dificulta la acción de acaricidas, complicando su control en cultivos y jardines.

Debido a su diminuto tamaño, la observación detallada requiere lupas o microscopios para un estudio más minucioso, herramientas esenciales para la identificación precisa y la evaluación de su presencia en plantas infestadas.

Síntomas de infestación

La araña roja se encuentra principalmente en zonas tropicales y subtropicales, extendiendo una fina telaraña sobre y debajo de las hojas, lo que facilita su identificación. Es un ácaro polífago con una alimentación muy variada, capaz de afectar cientos de especies vegetales. Entre las plantas más afectadas se encuentran cultivos agrícolas importantes como pimiento, tomate, patatas, alubias, maíz y fresas, además de plantas ornamentales como las rosas.

Estos ácaros perforan las células epidérmicas de las hojas para succionar su contenido, provocando pequeñas manchas blanquecinas o amarillentas que contrastan con el verde natural de las hojas. Aunque individuales son diminutas, estas lesiones pueden ser extremadamente numerosas, ya que una sola planta puede albergar millones de ácaros simultáneamente.

La acumulación de estas lesiones afecta gravemente la capacidad fotosintética de la planta, reduciendo la producción de nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo. Esta disminución puede provocar un debilitamiento generalizado, afectando el rendimiento y la calidad de los frutos. En casos severos, la infestación puede llevar a la defoliación y, eventualmente, a la muerte de la planta.

Además, la telaraña que generan dificulta la transpiración y ventilación foliar, creando un microambiente propicio para enfermedades secundarias como hongos y bacterias. Por ello, la detección temprana de estos síntomas es crucial para implementar medidas de control oportunas y evitar daños económicos significativos.

Marqus (licencia)Daños ocasionados por la araña roja

La araña roja es especialmente problemática en cultivos de tomate, donde su presencia se intensifica durante las etapas de floración y cuajado. Sin embargo, su impacto no se limita a este cultivo; afecta una amplia variedad de plantas de importancia agrícola y económica.

Cuando la infestación alcanza niveles graves, provoca la desecación de los tejidos foliares y, en casos extremos, la defoliación completa de las plantas. Estos daños reducen significativamente la capacidad fotosintética, afectando el desarrollo y producción del cultivo.

Además del tomate, la araña roja representa una amenaza para cultivos fundamentales como maíz, algodón, cítricos, diversos frutales y plantas ornamentales. Su capacidad para afectar múltiples especies hace que su control sea una prioridad en la agricultura mundial.

El potencial destructivo radica en su alta tasa reproductiva y rápido desarrollo, lo que le permite colonizar y devastar una plantación en poco tiempo. Su dispersión eficiente, tanto por el viento como por el movimiento humano, facilita su rápida expansión y complica las labores de manejo y control.

Por ejemplo, en cultivos de cítricos, la infestación puede causar una disminución considerable en calidad y cantidad de producción, afectando directamente la rentabilidad. En plantaciones de algodón, reduce el rendimiento y la calidad de la fibra, generando pérdidas económicas significativas.

Control y tratamiento de la araña roja

El control de la araña roja puede realizarse mediante métodos químicos y biológicos, siempre buscando minimizar impactos negativos en el medio ambiente y en organismos beneficiosos. Este ácaro es sensible a factores naturales como la lluvia y la acción de sus enemigos naturales, que incluyen diversos organismos vegetales y animales.

Entre sus principales depredadores se encuentran ácaros fitoseidos de los géneros Amblyseius y Neoseius, insectos antocóridos del género Orius, así como algunos tisanópteros y dípteros cecidómidos.

Gud Aidia! (licencia)Control biológico

El control biológico es una estrategia eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Uno de los depredadores más utilizados es el ácaro fitoseido Phytoseiulus persimilis, que se introduce directamente en las hojas de cultivos afectados. Este método es común en invernaderos, permitiendo un control localizado y sin residuos químicos.

Otra alternativa es el uso del ácaro Amblyseius californicus, que se alimenta no solo de araña roja sino también de polen de diferentes flores, lo que le permite sobrevivir durante períodos prolongados y mantener bajo control poblaciones iniciales.

Fomentar la presencia de enemigos naturales mediante prácticas como la reducción del uso de pesticidas y la diversificación de cultivos contribuye a mantener equilibradas las poblaciones de araña roja de forma natural.

Control químico

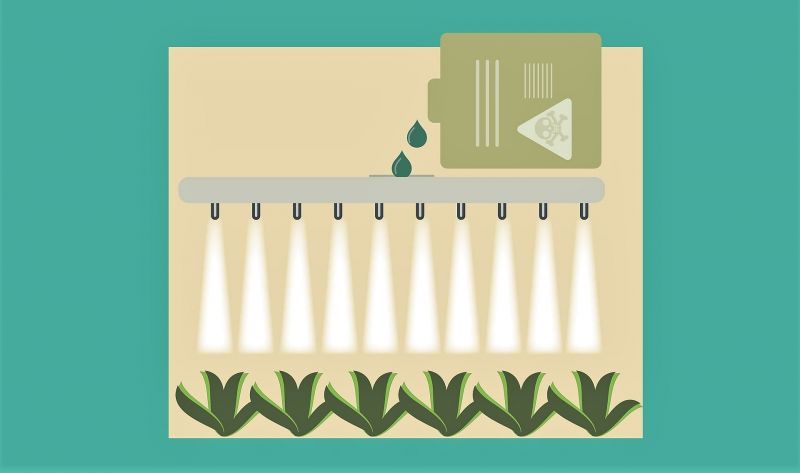

El control químico implica el uso de acaricidas específicos aplicados con precaución para minimizar impactos ambientales y en otros organismos beneficiosos. Entre los productos más comunes están Amitraz, Abamectina, Propargita y Dicofol. Es fundamental contar con asesoramiento técnico para elegir el producto adecuado y aplicar las dosis recomendadas, focalizando el tratamiento en áreas afectadas para evitar resistencia y contaminación de cultivos no afectados.

Como complemento, aunque no estrictamente químico, la pulverización con infusiones naturales de plantas como piel de cebolla, cola de caballo, helechos y ortigas secas puede ayudar a repeler o disminuir la presencia de la araña roja. Estas soluciones caseras son útiles en cultivos orgánicos o en etapas iniciales de infestación.

Además, es esencial eliminar malas hierbas alrededor de los cultivos y evitar el exceso de fertilizantes nitrogenados, ya que estos favorecen el desarrollo y reproducción acelerada de la araña roja.

Glifosato

El glifosato es uno de los herbicidas de espectro más amplio y eficaz en el control de malezas. Su desarrollo y aplicación están dirigidos principalmente a la eliminación de hierbas y arbustos, especialmente aquellos de carácter perenne, que suelen ser más difíciles de erradicar.

Este herbicida es el más utilizado a nivel mundial, lo que ha generado tanto su popularidad como una considerable controversia. Durante varias décadas, el glifosato estuvo estrechamente asociado con la empresa Monsanto, ya que es el ingrediente activo de su producto Roundup. La patente de este producto expiró en el año 2000, lo que permitió la aparición de múltiples versiones genéricas en el mercado.

La utilización del glifosato trascendió el ámbito estrictamente científico debido a su vinculación con organismos genéticamente modificados (OGM). Esta relación ha dado lugar a debates que involucran aspectos sociales, económicos y políticos, además de las consideraciones ambientales y de salud.

El glifosato fue sintetizado por primera vez en la década de 1950, pero fue hasta 1970 cuando John E. Franz, químico de Monsanto, descubrió sus potentes efectos herbicidas. A partir de 1974 comenzó a comercializarse bajo la marca Roundup. No obstante, su verdadera expansión se dio en 1994, cuando Monsanto introdujo cultivos genéticamente modificados resistentes al glifosato. Esto permitió aplicar el herbicida en grandes cantidades para controlar malezas sin dañar los cultivos, revolucionando así la agricultura moderna.

Además de su uso en la agricultura, el glifosato también se emplea en la gestión de áreas verdes urbanas, mantenimiento de infraestructuras y control de malezas en terrenos no agrícolas. Sin embargo, su amplio uso ha generado preocupación por posibles impactos en la biodiversidad, la salud humana y la aparición de malezas resistentes, lo que ha impulsado investigaciones y regulaciones más estrictas en varios países.

Mecanismo de acción y efectos ambientales

El glifosato actúa inhibiendo la ruta metabólica conocida como la biosíntesis de aminoácidos aromáticos, específicamente al bloquear la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS). Esta ruta es esencial para la producción de aminoácidos como la fenilalanina, tirosina y triptófano, que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Dado que esta vía metabólica no existe en animales, el glifosato presenta una baja toxicidad directa sobre ellos.

Una característica importante del glifosato es su vida media relativamente corta en el ambiente, que suele ser de aproximadamente 22 días, dependiendo de factores como el tipo de suelo, la temperatura y la humedad. Esta rápida degradación reduce la probabilidad de acumulación significativa en el medio ambiente a mediano y largo plazo.

No obstante, su uso intensivo y repetido puede causar alteraciones en el ecosistema donde se aplica. Aunque no es altamente tóxico para organismos no objetivo, su presencia puede afectar la microfauna del suelo, la biodiversidad vegetal y la salud de organismos acuáticos cercanos. Por ejemplo, estudios han observado cambios en la composición de comunidades bacterianas y la disminución de ciertas especies de insectos y plantas que dependen de la diversidad ambiental.

En resumen, el glifosato es un herbicida selectivo que actúa específicamente sobre las plantas mediante la inhibición de una ruta metabólica exclusiva de ellas, con una biodegradación relativamente rápida. Sin embargo, su impacto ambiental depende en gran medida de la intensidad y frecuencia de su aplicación, lo que hace importante su manejo responsable y regulado para minimizar efectos negativos en los ecosistemas.

Peligros y consecuencias del glifosato

Numerosos estudios han demostrado que el glifosato puede tener impactos negativos significativos sobre el medio ambiente. Países como Argentina, Colombia y Brasil han registrado consecuencias ecológicas y sanitarias derivadas de su uso extensivo, que afectan tanto a los ecosistemas como a las comunidades humanas.

Entre los principales efectos ambientales se encuentra la contaminación de fuentes de agua, lo que puede poner en riesgo la supervivencia de diversas especies acuáticas y terrestres, incluyendo artrópodos esenciales para el equilibrio ecológico. Además, el glifosato no se utiliza únicamente para el control de malezas en cultivos legales, sino que también se aplica en plantaciones ilegales, lo que ha generado preocupación entre organizaciones humanitarias y ambientales debido a la falta de regulación y control en su uso.

Un problema social relevante asociado con la utilización del glifosato es el desplazamiento forzado de comunidades rurales e indígenas, que deben abandonar sus territorios para evitar la exposición a los efectos tóxicos del herbicida. Esta situación agrava la vulnerabilidad social y económica de estas poblaciones, afectando su salud, cultura y modos de vida tradicionales.

Además, diversas investigaciones han sugerido que la exposición prolongada al glifosato podría estar vinculada a problemas de salud como enfermedades respiratorias, trastornos dermatológicos y posibles efectos carcinogénicos, aunque el debate científico continúa en torno a estos aspectos.

- Contaminación ambiental: afectación de suelos, aguas y biodiversidad.

- Impacto en la salud humana: riesgos para trabajadores agrícolas y comunidades cercanas.

- Consecuencias sociales: desplazamiento de poblaciones y pérdida de medios de subsistencia.

Estudios científicos sobre los efectos del glifosato

El glifosato está incluido en la lista de posibles cancerígenos elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según esta organización, existe evidencia científica que sugiere que la exposición a este herbicida podría estar relacionada con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, la relación directa entre el glifosato y el cáncer aún no ha sido plenamente confirmada, en parte debido a limitaciones metodológicas en algunos estudios y a la complejidad inherente a la evaluación de riesgos en sustancias químicas.

Por otro lado, diversos estudios in vitro han demostrado que el glifosato puede afectar la producción de progesterona en células de diferentes mamíferos, lo cual indica un posible impacto sobre el sistema endocrino. Aunque el efecto observado es significativamente menor en comparación con otros pesticidas conocidos por alterar el equilibrio hormonal, la inclusión del glifosato en la lista de disruptores endocrinos sigue siendo objeto de debate en la comunidad científica.

Además, investigaciones recientes han explorado otros posibles efectos nocivos del glifosato, como su impacto en la microbiota intestinal y su potencial para inducir estrés oxidativo en células. Estos hallazgos sugieren la necesidad de continuar evaluando sus riesgos a largo plazo, especialmente en poblaciones expuestas de manera crónica, como agricultores y trabajadores agrícolas.

Epidemiología y riesgos para la salud humana

Un estudio realizado por una universidad italiana concluyó que el glifosato tiene efectos directamente perjudiciales para la salud. Esta investigación se basó en la observación de la formación de micronúcleos, indicadores de estrés o daño en el material genético, y evidenció que el glifosato puede inducir muerte celular y alteraciones hormonales significativas.

Además, otros análisis han señalado la actividad pro-tumoral tanto del glifosato como de sus adyuvantes. Por ejemplo, el adyuvante no iónico X-77, comúnmente utilizado para mejorar la eficacia del glifosato, ha demostrado provocar la proliferación de células que pueden originar tumores mamarios. Estos adyuvantes son sustancias químicas añadidas para facilitar la penetración del glifosato en las hojas de las plantas, aumentar su dispersión y reducir el tamaño de las gotas, lo que permite una cobertura más uniforme en los cultivos.

Las investigaciones sobre los efectos del glifosato y sus adyuvantes no solo alertan sobre riesgos ambientales, sino también sobre posibles impactos en la salud humana, especialmente en quienes consumen productos derivados de plantas genéticamente modificadas tratadas con este herbicida. Por ello, numerosos expertos y organismos científicos han sugerido la necesidad urgente de implementar una moratoria en su uso.

En respuesta a estas preocupaciones, diversas organizaciones ambientales y de salud pública han intensificado su demanda para prohibir el uso de pesticidas que contienen glifosato, así como de cultivos transgénicos asociados, con el objetivo de proteger tanto la salud de la población como el equilibrio ecológico.

Regulación y perspectivas futuras

Actualmente, varios países de América Latina y Europa están desarrollando y evaluando protocolos regulatorios destinados a la restricción o prohibición total del glifosato y de los productos que lo contienen. Estas iniciativas buscan mitigar riesgos potenciales a largo plazo y promover alternativas agrícolas más sostenibles y seguras.

La creciente preocupación por los efectos ambientales y en la salud humana ha impulsado el desarrollo de nuevas políticas que buscan equilibrar la necesidad de controlar las malezas con la protección del medio ambiente y las comunidades. En este contexto, se fomenta la investigación de métodos alternativos de manejo integrado de plagas y la promoción de prácticas agrícolas que reduzcan la dependencia de herbicidas químicos.

Fungicidas

Los fungicidas son un grupo de sustancias químicas diseñadas para inhibir o eliminar el crecimiento de hongos y mohos en diversos cultivos. Estas sustancias juegan un papel fundamental en la agricultura moderna, ya que protegen las plantas de enfermedades fúngicas que pueden afectar la calidad y cantidad de la producción. Sin embargo, es importante destacar que los fungicidas pueden resultar perjudiciales no solo para los hongos, sino también para los seres humanos, animales y las propias plantas si no se manejan adecuadamente.

El uso de fungicidas puede clasificarse en dos grandes categorías: como método preventivo y como técnica de erradicación. En el enfoque preventivo, se aplican antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad, con el objetivo de evitar la infección. En cambio, la técnica de erradicación se utiliza cuando la enfermedad ya está presente, buscando eliminar el hongo para minimizar el daño. Esta distinción es crucial para aplicar el tratamiento adecuado y evitar la resistencia de los hongos a los productos químicos.

Una característica esencial de los fungicidas es que, aunque sean altamente efectivos, su uso excesivo puede provocar efectos adversos significativos. Entre los posibles daños se incluyen alteraciones fisiológicas en las plantas, toxicidad para los humanos y animales, y contaminación ambiental. Por ejemplo, la acumulación de residuos químicos en el suelo puede afectar la biodiversidad microbiana y la salud del ecosistema en general.

Compost orgánico

Para obtener un abono ecológico, económico y eficaz de manera sencilla, es fundamental comprender qué es el compost orgánico. Este material es un tipo de tierra enriquecida que permite conservar y mejorar la fertilidad del suelo, logrando resultados óptimos en el rendimiento de los cultivos.

El término compost proviene del latín compositus, que significa «poner junto». Esto hace referencia al proceso mediante el cual se agrupan diversos restos orgánicos que, al someterse a un proceso controlado de descomposición y fermentación, se transforman en un abono natural rico en nutrientes. Este abono es ampliamente utilizado en agricultura y jardinería para mejorar la estructura y calidad del terreno. Además, tiene aplicaciones importantes en el paisajismo, el control de la erosión, y en la recuperación y protección de suelos degradados.

El compostaje no solo contribuye a la salud del suelo, sino que también es una práctica sostenible que reduce la cantidad de residuos orgánicos enviados a los vertederos, disminuyendo así la emisión de gases de efecto invernadero. Para lograr un compost de calidad, es esencial mantener un equilibrio adecuado entre materiales ricos en carbono (como hojas secas y ramas pequeñas) y materiales ricos en nitrógeno (como restos de frutas, verduras y césped), así como asegurar una adecuada aireación y humedad durante el proceso.

Agroquímicos

Un agroquímico es una sustancia producida de manera sintética que se utiliza para mejorar el rendimiento y la calidad de la producción agrícola. Estos compuestos desempeñan un papel fundamental en la protección de los cultivos, ya que permiten disminuir, controlar y erradicar plagas, así como cualquier organismo patógeno que pueda afectar el desarrollo y la salud de las plantas. Además, algunos agroquímicos contribuyen al crecimiento acelerado y vigoroso de los cultivos, optimizando así la productividad agrícola.

Históricamente, los agricultores han enfrentado el desafío constante de aumentar y proteger sus cosechas para asegurar su subsistencia y estabilidad económica. Para ello, han empleado diversos métodos y productos químicos con el fin de combatir plagas, repeler o eliminar insectos y otros organismos nocivos, y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas que pueden afectar tanto a las plantas como a la salud pública. Este esfuerzo ha sido crucial para mantener la seguridad alimentaria y la economía rural.

El avance significativo de la industria química durante el siglo XX permitió el desarrollo de agroquímicos cada vez más efectivos y específicos. Estos productos se han convertido en aliados indispensables para la agricultura moderna, debido a su capacidad para proteger los cultivos sin comprometer la calidad de los alimentos ni el equilibrio del ecosistema, siempre y cuando se utilicen de manera responsable. Entre los agroquímicos más comunes se encuentran los insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes, cada uno diseñado para cumplir funciones específicas dentro del manejo integrado de cultivos.

Acaricidas

Los acaricidas son plaguicidas específicos diseñados para controlar, eliminar o prevenir la presencia y actividad de los ácaros mediante una acción química dirigida. Los ácaros, pertenecientes a la clase de los arácnidos, son organismos diminutos con un cuerpo de forma ovalada en el que la cabeza, el tórax y el abdomen están fusionados en una estructura no segmentada. Al igual que la mayoría de los arácnidos, su respiración es traqueal, y se encuentran distribuidos en diversos hábitats tanto terrestres como acuáticos, adaptándose a condiciones ambientales muy variadas.

Herbicida

Las malas hierbas son eliminadas mediante el uso de herbicidas. El término herbicida proviene del latín: herba, que significa hierba, y cida, que significa matador o exterminador. Estos productos fitosanitarios se emplean para impedir el crecimiento y desarrollo de plantas no deseadas que compiten con los cultivos en terrenos agrícolas o en áreas próximas a ser cultivadas. Las malas hierbas son consideradas perjudiciales por su capacidad para extenderse rápidamente, lo que dificulta su control y afecta negativamente la producción agrícola.

Los herbicidas pueden clasificarse en químicos y no químicos. Los herbicidas químicos son compuestos sintéticos diseñados para eliminar o inhibir el crecimiento de las malas hierbas de manera selectiva o total, dependiendo de su formulación. Por otro lado, los métodos no químicos incluyen técnicas como el control mecánico (labranza, deshierbe manual), el uso de cubierta vegetal y prácticas culturales que reducen la proliferación de malezas.

En la agricultura moderna, el control químico a través de herbicidas es una de las herramientas más utilizadas debido a su alta eficacia y rapidez en el manejo de la maleza. La presencia de malas hierbas en los cultivos provoca pérdidas significativas en la productividad, reduce la calidad de las cosechas y aumenta los costos de producción debido a las labores adicionales necesarias para su control. Además, las malezas pueden albergar plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, incrementando aún más los riesgos para la agricultura.

Es importante destacar que el uso responsable y adecuado de herbicidas contribuye a minimizar impactos ambientales negativos y a preservar la salud del suelo y los ecosistemas circundantes. Por ello, se promueven prácticas integradas de manejo de malezas, que combinan métodos químicos, biológicos y culturales para lograr un control eficiente y sostenible.

Biorremediación

Cuidar el delicado equilibrio de los ecosistemas es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por prevenir la contaminación, no siempre es posible evitar que ciertos agentes contaminantes afecten negativamente el medio ambiente. En este contexto, la biorremediación se presenta como una alternativa efectiva y sostenible para acelerar la biodegradación y detoxificación de estos contaminantes.

La biorremediación consiste en potenciar la capacidad natural de ciertos microorganismos, como bacterias, hongos y enzimas derivadas, para transformar, descomponer y reducir la toxicidad de compuestos contaminantes. Este proceso biológico permite recuperar la calidad del suelo, agua o aire en ambientes afectados, restaurando sus condiciones originales y minimizando el impacto ambiental.

También conocida como “biocorrección”, la biorremediación se aplica en diferentes matrices ambientales, principalmente en suelos y cuerpos de agua contaminados. Para ello, se introducen cepas específicas de microorganismos adaptados para degradar ciertos contaminantes, como los hidrocarburos derivados de derrames petroleros, pesticidas, metales pesados y otros compuestos orgánicos persistentes.

Tipos y técnicas de biorremediación

La biorremediación es un proceso versátil y efectivo para eliminar contaminantes degradables o transformables por organismos vivos. Puede aplicarse a diferentes estados de la materia, como suelos, aguas y sedimentos, adaptándose a diversas condiciones ambientales y tipos de contaminación.

Existen diferentes técnicas dentro de la biorremediación, que pueden clasificarse en:

- Biorremediación in situ: se realiza directamente en el lugar contaminado, sin necesidad de remover el suelo o agua. Ejemplos incluyen la bioestimulación, que consiste en añadir nutrientes para favorecer el crecimiento microbiano, y la bioaumentación, que implica la inoculación de microorganismos especializados.

- Biorremediación ex situ: implica la extracción del material contaminado para su tratamiento en un lugar controlado, como biorreactores o compostaje, donde las condiciones ambientales pueden ser optimizadas para acelerar la degradación.

Además, se reconocen tres métodos principales para llevar a cabo la biorremediación:

- Degradación enzimática: Este método utiliza enzimas específicas, aplicadas directamente en el sitio contaminado, para descomponer los compuestos tóxicos en sustancias menos dañinas. Las enzimas empleadas generalmente provienen de bacterias modificadas genéticamente por empresas biotecnológicas especializadas, lo que permite optimizar su actividad y especificidad frente a ciertos contaminantes. Este enfoque es especialmente útil cuando se requiere una acción rápida y localizada.

- Remediación microbiana: Consiste en la introducción de microorganismos en el área afectada para acelerar la degradación de contaminantes. Estos microorganismos pueden ser autóctonos o exógenos; en el caso de ser externos, deben ser inoculados cuidadosamente para evitar desequilibrios ecológicos. Además, frecuentemente se suministran nutrientes complementarios, como fósforo y nitrógeno, para favorecer el crecimiento microbiano y mejorar la eficiencia del proceso. Esta técnica es ampliamente utilizada en la descontaminación de suelos y aguas residuales.

- Fitorremediación: Utiliza plantas para extraer, estabilizar o degradar contaminantes del suelo y del agua. Aunque aún se encuentra en fases de investigación para muchos casos, la fitorremediación muestra un gran potencial, pues ciertas especies vegetales pueden absorber metales pesados, compuestos orgánicos e incluso radionúclidos. Entre sus ventajas destacan su bajo costo, bajo impacto ambiental y la capacidad de restaurar ecosistemas degradados. Ejemplos de plantas utilizadas incluyen Brassica juncea (mostaza india) para metales pesados y Helianthus annuus (girasol) para hidrocarburos.

Microorganismos clave en procesos de biorremediación.

Acción de hongos y bacterias en la biorremediación

Existen diversas bacterias y hongos capaces de descomponer la estructura del petróleo y sus derivados, utilizándolos como fuente de carbono tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Estos microorganismos desempeñan un papel fundamental en la biorremediación, ya que pueden transformar compuestos contaminantes complejos en sustancias menos tóxicas o inofensivas para el medio ambiente.

Además del petróleo, ciertos hongos y bacterias tienen la capacidad de degradar parcialmente otros contaminantes persistentes, como los bifenilos policlorados (PCB) y metaloides como el arsénico, contribuyendo a la reducción de la toxicidad en suelos y aguas contaminadas.

En cuanto a los metales pesados, como el uranio, cadmio o mercurio, estos no son biodegradables, ya que no pueden ser descompuestos químicamente por los microorganismos. Sin embargo, algunas bacterias poseen mecanismos para inmovilizar estos metales, aislándolos y concentrándolos en formas menos móviles o bioacumulables. Este proceso facilita su posterior extracción o tratamiento, minimizando el impacto ambiental de estos contaminantes.

Un ejemplo notable es el uso de bacterias del género Shewanella o Geobacter, que pueden reducir metales pesados y radionúclidos, alterando su solubilidad y movilidad en el ambiente. Asimismo, hongos como los del género Phanerochaete han demostrado capacidad para degradar compuestos complejos mediante enzimas como la lignina peroxidasa, ampliando el rango de contaminantes susceptibles de biorremediación.

Ejemplo de plantas empleadas en procesos de fitorremediación.

Ventajas y desventajas de la biorremediación

La biorremediación ofrece una solución eficiente para tratar suelos contaminados, incluso en áreas remotas o de difícil acceso, sin necesidad de excavaciones extensas. Por ejemplo, en caso de un derrame petrolero que ha sido absorbido por el suelo y amenaza con contaminar el acuífero subterráneo, la aplicación de biorremediación resulta más económica y menos invasiva que alternativas como la incineración o la excavación mecánica, que además pueden causar daños adicionales al ecosistema.

Una de las estrategias más efectivas dentro de la biorremediación es el uso de desechos orgánicos como aditivos o enmiendas para mejorar la calidad del suelo a través del compostaje. Estos materiales aportan nutrientes esenciales que favorecen el desarrollo y la proliferación de comunidades microbianas capaces de degradar contaminantes. Este enfoque no solo mejora la salud del suelo, sino que también reutiliza residuos orgánicos, promoviendo un ciclo sostenible.

Además, la biorremediación es una técnica no intrusiva que no requiere de infraestructura pesada ni maquinaria compleja, lo que reduce costos y minimiza el impacto ambiental durante su aplicación. Su naturaleza adaptativa permite utilizar microorganismos autóctonos o introducidos para optimizar la degradación de contaminantes específicos, aumentando la eficacia del proceso.

No obstante, este método presenta ciertas limitaciones que deben considerarse cuidadosamente. Un manejo inadecuado o incompleto del proceso puede generar compuestos intermedios que, en algunos casos, resultan ser tan tóxicos o incluso más contaminantes que las sustancias originales. Por ello, es fundamental un monitoreo continuo para asegurar la completa mineralización de los contaminantes.

Asimismo, algunos compuestos químicos, como ciertos metales pesados o contaminantes sintéticos recalcitrantes, son altamente resistentes a la biodegradación, lo que dificulta su tratamiento mediante biorremediación. Además, controlar la velocidad y el tiempo del proceso puede ser complejo debido a factores ambientales variables como temperatura, pH, disponibilidad de oxígeno y nutrientes, que afectan la actividad microbiana.

En algunos casos, el procedimiento puede generar residuos secundarios que requieren una disposición adecuada para evitar impactos ambientales adicionales. También es importante considerar que los fluidos utilizados para facilitar la extracción o movilización de contaminantes pueden incrementar la dispersión de estos hacia otras áreas, complicando la remediación.

Finalmente, es esencial verificar la toxicidad y compatibilidad de los productos y aditivos empleados, asegurando que favorezcan el crecimiento y la actividad de los microorganismos degradadores. La selección adecuada de cepas microbianas y condiciones óptimas de operación son clave para maximizar la eficiencia y minimizar riesgos ambientales.

Aplicaciones actuales y perspectivas futuras

La biorremediación ha trascendido su función original de controlar contaminantes en los ecosistemas, consolidándose como una herramienta fundamental en diversas áreas biotecnológicas. Este proceso no solo facilita la limpieza ambiental, sino que también ha impulsado avances en la biominería, donde bacterias especializadas extraen metales valiosos de minerales de manera más sostenible y eficiente.

Además, la biorremediación ha abierto caminos en la producción de bioplásticos y biopolímeros, materiales biodegradables que representan una alternativa ecológica frente a los plásticos tradicionales derivados del petróleo. Estas innovaciones contribuyen significativamente a la reducción de residuos y la contaminación ambiental.

En el ámbito farmacológico, las bacterias utilizadas en biorremediación han despertado interés por su capacidad para sintetizar sustancias con aplicaciones médicas, así como por su potencial en la producción de enzimas que optimizan procesos químicos, haciéndolos más eficientes y menos dañinos para el medio ambiente.

Otro campo en crecimiento es el desarrollo de biosensores basados en microorganismos, que permiten la detección rápida y precisa de contaminantes y sustancias irregulares. Estos biosensores superan en muchos casos a los métodos químicos tradicionales debido a su sensibilidad, especificidad y menor costo, facilitando la monitorización ambiental en tiempo real.

Biorreactores utilizados para tratamiento ex situ en biorremediación.

Con los constantes avances tecnológicos, la biorremediación se posiciona como una estrategia clave para mitigar los efectos de accidentes ambientales que amenazan la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Por esta razón, las investigaciones y análisis continúan ampliando sus aplicaciones en diversos contextos, desde la restauración de suelos contaminados hasta la descontaminación de cuerpos de agua y la rehabilitación de áreas afectadas por derrames industriales.

Plaguicidas

Plaguicida es el término genérico que se asigna a cualquier sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para controlar las plagas que afectan los cultivos o a los insectos que actúan como vectores de enfermedades. El uso de plaguicidas se remonta a épocas ancestrales, cuando los primeros pobladores observaron que quemar ciertas hierbas ahuyentaba mosquitos y otros insectos nocivos. Aunque los plaguicidas no son inherentemente dañinos, su uso indebido puede generar toxicidad en personas, animales y el medio ambiente.

Actualmente, la mayoría de los plaguicidas son elaborados de forma sintética, por lo que se les conoce como plaguicidas sintéticos. Entre ellos, el primer compuesto sintetizado fue el diclorodifeniltricloroetano (DDT), cuyas propiedades insecticidas fueron descubiertas por el químico Paul Hermann Müller en 1939, hecho que revolucionó el control de plagas y le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1948.

Las plagas susceptibles a ser controladas con plaguicidas incluyen una amplia variedad de organismos, tales como:

- Insectos (como pulgones, moscas blancas y langostas).

- Hierbas no deseadas o malezas que compiten por nutrientes y espacio.

- Pájaros que dañan cultivos o almacenamientos de granos.

- Mamíferos pequeños que afectan la producción agrícola.

- Moluscos, como caracoles y babosas, que atacan plantas.

- Peces invasores en sistemas acuáticos controlados.

- Nematodos que afectan raíces y tejidos vegetales.

- Microorganismos patógenos que causan enfermedades en plantas y animales.

Estas plagas compiten con los humanos por recursos alimenticios, dañan propiedades, transmiten enfermedades o generan molestias, por lo que el uso adecuado de plaguicidas resulta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública. No obstante, es imprescindible manejar estas sustancias con responsabilidad para minimizar riesgos ambientales y proteger la biodiversidad.

Usos de los Plaguicidas

Los plaguicidas, también conocidos como pesticidas, son sustancias químicas diseñadas para prevenir, controlar, atraer o repeler plagas, que incluyen especies no deseadas de plantas y animales. Su aplicación abarca diversas etapas, como la producción, almacenamiento, transporte, distribución y procesamiento de alimentos o insumos agrícolas. Además, algunos plaguicidas se utilizan en la medicina veterinaria para eliminar ectoparásitos en animales, contribuyendo así a la salud animal y humana.

Entre los usos más comunes de los plaguicidas se encuentra la erradicación de vectores de enfermedades, como ratas y mosquitos, responsables de afecciones graves como la fiebre amarilla, el dengue, la malaria y el virus del Zika. Estos compuestos también son esenciales para proteger cultivos agrícolas de insectos, hongos, malezas y otros organismos que afectan la producción y calidad de los alimentos.

Sin embargo, el uso de plaguicidas implica riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente, por lo que su manejo debe realizarse con estrictas medidas de seguridad. Cuando se aplican adecuadamente, siguiendo las recomendaciones técnicas y normativas vigentes, estos riesgos se reducen a niveles considerados aceptables por organismos reguladores internacionales. Entre estas entidades destacan la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Agencia Reguladora del Manejo de Pestes (PMRA) de Canadá, que establecen estándares rigurosos para el registro, uso y monitoreo de plaguicidas, garantizando su eficacia y seguridad.

Además, en la actualidad se promueve el uso integrado de plaguicidas junto con métodos biológicos y culturales en un enfoque conocido como Manejo Integrado de Plagas (MIP), que busca minimizar el impacto ambiental y la resistencia de las plagas, optimizando así la sostenibilidad en la agricultura y la salud pública.

Clasificación de los Plaguicidas

Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar organismos considerados perjudiciales para los cultivos, la salud o el ambiente. Su clasificación puede realizarse desde diferentes perspectivas, según sus propiedades químicas, su modo de acción o el tipo de organismos que combaten. A continuación, se detallan las principales formas de clasificar los plaguicidas:

- Según su toxicidad: Los plaguicidas pueden categorizarse en función del riesgo que representan para la salud humana y el medio ambiente. Estas categorías incluyen plaguicidas extremadamente peligrosos, altamente peligrosos, moderadamente peligrosos y ligeramente peligrosos. La toxicidad se evalúa mediante pruebas que miden la dosis letal media (DL50) para diferentes organismos.

- De acuerdo con su vida media o persistencia: Esta clasificación se basa en el tiempo que un plaguicida permanece activo en el ambiente antes de degradarse. Se distinguen plaguicidas permanentes o muy persistentes (que pueden permanecer años en el suelo o agua), persistentes, moderadamente persistentes y no persistentes, que se descomponen rápidamente. La persistencia influye en el impacto ambiental y en la posibilidad de acumulación en organismos.

- Por su estructura química: Los plaguicidas se agrupan en diferentes familias químicas según su composición y modo de acción. Entre las principales se encuentran los compuestos organo-clorados (como el DDT), los organofosforados (como el malatión), los carbamatos (como el carbaryl) y los piretroides (como la permetrina). Cada grupo presenta características específicas en cuanto a toxicidad, persistencia y mecanismo de acción.

- Según el organismo al que están dirigidos: Esta clasificación se basa en el tipo de plaga o enemigo que controlan. Los plaguicidas pueden ser insecticidas (contra insectos), acaricidas (contra ácaros), herbicidas (contra plantas no deseadas o malezas), fungicidas (contra hongos), rodenticidas (contra roedores), nematicidas (contra nematodos o gusanos), molusquicidas (contra moluscos) y bactericidas (contra bacterias). También existen fumigantes, que son plaguicidas gaseosos utilizados para el control en espacios cerrados o en productos almacenados.

Entender estas clasificaciones es fundamental para una aplicación adecuada de los plaguicidas, minimizando riesgos para la salud humana y el medio ambiente, además de maximizar su eficacia en el control de plagas.

Efectos Ambientales

El desarrollo de los plaguicidas ha sido clave para el crecimiento y la modernización de la agricultura a nivel mundial. Gracias a su alta efectividad y bajo costo, estos compuestos han permitido, desde la década de los 1980, proteger los cultivos contra una amplia variedad de amenazas bióticas, como insectos, malezas y hongos patógenos. Sin embargo, el uso indiscriminado y excesivo de plaguicidas ha demostrado tener consecuencias negativas significativas para el medio ambiente, además de contribuir a la aparición de plagas resistentes.

Se estima que más del 98% de los insecticidas aplicados y aproximadamente el 95% de los herbicidas no llegan a su objetivo específico. Estos residuos terminan afectando otras especies vegetales y animales, así como contaminando el aire, el agua, los sedimentos de ríos y mares, e incluso los alimentos que consumimos. Esta dispersión no deseada provoca desequilibrios ecológicos que pueden afectar la biodiversidad y la salud humana.

La deriva de plaguicidas ocurre cuando las partículas suspendidas en el aire son transportadas por el viento hacia áreas lejanas a las parcelas tratadas, generando contaminación atmosférica y acuática. Esta contaminación puede acumularse en cuerpos de agua, afectando organismos acuáticos y alterando cadenas tróficas, además de contaminar suelos y aguas subterráneas.

El uso descontrolado de plaguicidas químicos también fomenta la resistencia de insectos, plantas y hongos, lo que dificulta el control efectivo de las plagas a largo plazo. Los insectos, por ejemplo, desarrollan mecanismos bioquímicos que les permiten sobrevivir a dosis que inicialmente serían letales, y estas capacidades pueden transmitirse a generaciones futuras, dando lugar a poblaciones resistentes que requieren tratamientos más intensivos o el desarrollo de nuevos compuestos.

Por ello, es fundamental promover prácticas agrícolas sostenibles que integren el manejo integrado de plagas (MIP), el uso responsable de plaguicidas y alternativas como el control biológico, la rotación de cultivos y la selección de variedades resistentes. Estas estrategias contribuyen a minimizar los impactos ambientales negativos, proteger los ecosistemas y garantizar la productividad agrícola a largo plazo.

Plaguicidas Naturales

En varios países, el uso de plaguicidas sintéticos está restringido o prohibido debido a su persistencia en el ambiente, su baja biodegradabilidad y su capacidad para acumularse en la cadena alimentaria, afectando finalmente a los seres humanos. Como alternativa sostenible, se han desarrollado y promovido los bioplaguicidas o plaguicidas naturales, que son productos derivados de organismos vivos o de sustancias naturales con propiedades insecticidas, fungicidas o nematicidas. Estos plaguicidas presentan menor toxicidad para el medio ambiente y la salud humana, y suelen descomponerse más rápidamente.

Entre los plaguicidas naturales más utilizados destacan:

- NIM (Azadirachta indica): Árbol originario de la India, conocido mundialmente por sus propiedades fungicidas, plaguicidas, nematicidas y bactericidas. El nim contiene azadiractina, un compuesto que imita hormonas insectiles, interfiriendo en su desarrollo y alimentación, lo que logra repeler y controlar diversas plagas sin afectar a otros organismos beneficiosos.

- CHILE (Capsicum frutescens): Utilizado como plaguicida natural para prevenir la infestación de gusanos, hormigas, picudo del arroz y mariposas del repollo. Los compuestos picantes del chile actúan como repelentes, dificultando que los insectos se alimenten de las plantas tratadas.

- TABACO (Nicotiana tabacum): La nicotina extraída del tabaco es un potente insecticida natural que controla insectos como moscas, gusanos y pulgas. Sin embargo, debido a su alta toxicidad para humanos y animales, su uso debe ser cuidadoso y preferentemente aplicado en las primeras horas de la mañana para minimizar la volatilidad y exposición.

- AJO (Allium sativum): Las preparaciones a base de ajo poseen propiedades repelentes que pueden prevenir una amplia variedad de plagas. Además, el ajo contiene compuestos sulfurados que actúan como fungicidas naturales, contribuyendo a la salud general de las plantas.

- RICINO (Ricinus communis): Se emplean tallos, semillas y hojas para elaborar soluciones que no solo repelen insectos, sino que también tienen efectos fungicidas y nematicidas. Es importante manejar con precaución esta planta, ya que contiene ricina, una sustancia tóxica para humanos y animales si se ingiere.

Además de estos ejemplos, existen otros bioplaguicidas basados en microorganismos como Bacillus thuringiensis, hongos entomopatógenos y extractos vegetales que ofrecen alternativas efectivas para el manejo integrado de plagas, promoviendo una agricultura más amigable con el medio ambiente y la salud pública.

Plaguicidas Orgánicos y Otros Productos Naturales

Además de los plaguicidas naturales derivados directamente de plantas específicas, existe una amplia variedad de arbustos y plantas que se utilizan como plaguicidas orgánicos debido a sus propiedades repelentes o insecticidas. Entre ellos destacan la buganvilla, anona, guanábana, espinaca, piretro, menta, dalia y ginkgo. Asimismo, plantas aromáticas como la lavanda, eficaz para evitar las hormigas; el romero, conocido por alejar diversos insectos; la salvia, que espanta moscas; y la ruda, que combate pulgones.

Otras plantas con propiedades plaguicidas importantes incluyen el ajenjo, que repele gorgojos, ácaros y orugas; la manzanilla, que actúa contra pulgones; la albahaca, cuyo perfume disuade insectos como chinches y pulgones; el orégano, utilizado para controlar hormigas; y el madero negro. La lista de plantas con propiedades insecticidas es extensa, evidenciando el potencial de la naturaleza para el manejo integrado de plagas.

Una de las principales ventajas de los plaguicidas naturales es su bajo costo económico, ya que se elaboran con productos disponibles en el entorno y no requieren procesos industriales complejos. Esta característica los hace accesibles para pequeños agricultores y comunidades rurales, contribuyendo además a la reducción del impacto ambiental asociado al uso de plaguicidas sintéticos.

Además de las plantas, existen otros productos naturales que se emplean como insecticidas. Entre estos se encuentran la cal, el aceite mineral, la leche de vaca y la orina humana o de animales. Estos materiales, aunque no son vegetales, poseen propiedades que interfieren con el desarrollo o la supervivencia de ciertas plagas, y son valorados en prácticas agrícolas sostenibles y agroecológicas.

El uso de plaguicidas naturales, cuando se aplica correctamente, puede formar parte de estrategias integradas de manejo de plagas, reduciendo la dependencia de químicos sintéticos, protegiendo la biodiversidad y promoviendo sistemas agrícolas más saludables y sustentables.

Hoja

La hoja es el órgano vegetativo fundamental de las plantas vasculares y, por lo general, presenta una forma aplanada que facilita la captación de luz para la fotosíntesis. Su desarrollo comienza a partir de los primordios foliares, estructuras originadas por la actividad del meristemo apical, un grupo de células meristemáticas ubicadas en el extremo del tallo o la raíz. Estas células se dividen activamente, permitiendo el crecimiento y la formación de nuevos tejidos.

La estructura de la hoja puede presentar variaciones significativas, las cuales reflejan adaptaciones evolutivas a diferentes condiciones ambientales o modificaciones funcionales. Por ejemplo, en ambientes áridos, las hojas pueden reducirse a espinas, como en los cactus, para minimizar la pérdida de agua. En otras plantas, las hojas pueden desarrollar una cutícula gruesa o tricomas (pelos) para protegerse de la radiación solar intensa o para reducir la transpiración.

Además, la diversidad morfológica de las hojas abarca desde hojas simples, con una sola lámina, hasta hojas compuestas, divididas en varios folíolos, como ocurre en el caso de la acacia o la vid. La estructura interna de la hoja incluye tejidos especializados como el mesófilo, donde se realiza la fotosíntesis, y los sistemas vasculares (xilema y floema), encargados del transporte de agua, minerales y nutrientes.

Estas adaptaciones estructurales y funcionales permiten que la hoja no solo cumpla con la fotosíntesis, sino que también participe en procesos esenciales como la transpiración, la respiración y, en algunos casos, la defensa contra herbívoros o la reproducción vegetativa.