Estafiate

La Artemisia ludoviciana, comúnmente conocida como estafiate, es una planta con múltiples aplicaciones en la medicina natural tradicional. Se trata de un arbusto perenne que pertenece a la familia Asteraceae, un grupo botánico que comprende aproximadamente 23,000 especies distribuidas en alrededor de 1,600 géneros. Esta diversidad refleja la amplia adaptabilidad y utilidad de sus miembros en distintos ecosistemas y culturas.

La estafiate cuenta con una variedad de nombres populares que varían según la región y el uso cultural, entre los cuales destacan ajenjo del país, cola de zorrillo, hierba maestra, incienso verde y azumate de Puebla. Esta diversidad de denominaciones ilustra la importancia de la planta en distintas tradiciones locales, especialmente en México y partes del suroeste de Estados Unidos.

En su hábitat natural, la Artemisia ludoviciana se clasifica en tres subespecies principales: candicans, incompta y ludoviciana. Cada una presenta características específicas en cuanto a morfología y distribución geográfica, adaptándose a diferentes condiciones climáticas y de suelo. Por ejemplo, la subespecie candicans suele encontrarse en zonas más elevadas y áridas, mientras que incompta prospera en áreas más húmedas y bajas.

Además de su uso medicinal, la estafiate tiene aplicaciones en la cultura popular y en prácticas tradicionales como la limpieza espiritual, donde sus hojas se queman para purificar espacios y alejar energías negativas. Su aroma característico, similar al del ajenjo, se ha valorado también en la elaboración de productos aromáticos y en la gastronomía regional.

Matt Lavin (licencia)Características del Estafiate

El estafiate es una planta que crece de forma vertical, alcanzando hasta un metro de altura. Sus ramas presentan tonos grisáceos o blanquecinos, lo que le confiere un aspecto distintivo y atractivo. Las hojas del estafiate están divididas en tres segmentos, con un dorso cubierto de finos vellos que le dan una textura peluda y un brillo nacarado, mientras que su superficie superior exhibe un tono verdoso intenso. Esta combinación de colores y texturas hace que el estafiate destaque especialmente en jardines urbanos y espacios naturales.

La floración del estafiate comienza en verano y se extiende hasta el otoño. Sus flores, pequeñas y de un vibrante color amarillo, brotan en racimos y son conocidas por liberar una fragancia muy particular cuando se estrujan, un aroma que ha sido valorado tradicionalmente en diversas culturas por sus propiedades medicinales y aromáticas. Además, esta planta es resistente a condiciones áridas y es común encontrarla en regiones semidesérticas, donde contribuye a la biodiversidad local.

Clima idóneo y hábitat

El estafiate se desarrolla principalmente en suelos de Estados Unidos, México y Guatemala. Esta planta es adaptable a diversas condiciones climáticas, prosperando en ambientes tropicales, semitropicales, semiáridos y templados. Su capacidad de adaptación le permite crecer desde zonas con alta humedad hasta regiones con períodos prolongados de sequía.

Es común encontrar el estafiate tanto en jardines domésticos donde se cultiva por sus propiedades medicinales y aromáticas, como en áreas silvestres donde crece de manera natural. Suele prosperar en terrenos descuidados, bordes de caminos y áreas abiertas dentro de ecosistemas variados, incluyendo bosques caducifolios, perennifolios y espinosos. Además, es habitual en bosques de encino, pino y junípero, donde la combinación de sombra parcial y suelos bien drenados favorece su crecimiento.

La versatilidad del estafiate para adaptarse a diferentes tipos de suelo y climas lo convierte en una planta resistente y ampliamente distribuida, lo que facilita su recolección y cultivo en diversas regiones.

Cuidados y propagación

El estafiate es una planta de rápido crecimiento, por lo que se recomienda realizar un trasplante anual para asegurar su desarrollo óptimo. En cuanto a la poda, no requiere cuidados exhaustivos; basta con eliminar las hojas secas durante el mes de abril para mantener una apariencia compacta y saludable.

Prefiere suelos con un pH neutro o ligeramente ácido, con textura arenosa, ya que estas condiciones favorecen su crecimiento y floración. Además, es fundamental que el terreno cuente con un buen drenaje para evitar el encharcamiento, ya que el exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces y comprometer la salud del arbusto.

En cuanto al riego, el estafiate no es una planta exigente. Generalmente, basta con suministrar agua una vez por semana para mantenerla en buen estado. Sin embargo, es importante ajustar la frecuencia y cantidad de riego según factores ambientales como la humedad relativa, las temperaturas y la exposición solar. En climas más secos o durante temporadas calurosas, puede requerir un riego más frecuente para evitar el estrés hídrico.

Finalmente, para estimular una floración abundante y vigorosa, se recomienda situar la planta en lugares con buena exposición solar, preferentemente a pleno sol o con sombra parcial durante las horas más intensas del día.

La propagación más efectiva del estafiate se realiza mediante el uso de sus raíces. Esta planta puede sembrarse en áreas que reciban luz solar directa durante gran parte del día o en zonas con sombra parcial, ya que tiene la capacidad de sobrevivir y desarrollarse en ambas condiciones ambientales.

Matt Lavin (licencia)Es fundamental considerar que el estafiate es una especie invasiva, lo que significa que puede competir y afectar el crecimiento de arbustos y otras plantas cercanas. Por esta razón, se recomienda mantenerlo separado del resto de la vegetación para evitar interferencias en el desarrollo de otras especies.

Una característica notable del estafiate es su alta resistencia a plagas, lo que facilita su cultivo y reduce la necesidad de tratamientos constantes. Sin embargo, esta planta es vulnerable a enfermedades fúngicas, por lo que es esencial estar atentos a signos de infección para intervenir a tiempo.

Con la llegada de la primavera, los riesgos de infestación fúngica aumentan considerablemente debido a las fluctuaciones de temperatura y la mayor humedad ambiental. Para proteger al estafiate, se recomienda aplicar fungicidas de manera preventiva o al primer indicio de infección, garantizando así su salud y vigor.

Además, el estafiate tiene un valor cultural y medicinal significativo en diversas regiones de México, donde se utiliza tradicionalmente para tratar afecciones digestivas y respiratorias, lo que añade un interés adicional para su cultivo y conservación.

Propiedades medicinales y beneficios

En la tradición mexicana, el estafiate ha sido considerado una planta sagrada y de origen divino, debido a su amplia gama de propiedades curativas. Desde tiempos ancestrales, su uso ha sido valorado para tratar diversas dolencias, lo que ha consolidado su lugar en la medicina popular.

Uno de los usos más comunes del estafiate es en el tratamiento de trastornos gastrointestinales. Se recomienda su consumo en casos de diarrea, preparando una infusión con agua hervida y algunas ramas de la planta. Esta preparación puede enriquecerse con flores de manzanilla, conocidas por sus propiedades calmantes, para potenciar el efecto terapéutico. Este mismo remedio es efectivo para tratar la disentería, un trastorno inflamatorio del intestino que provoca dolor y evacuaciones frecuentes.

Para niños menores de un año y adultos que presentan síntomas de empacho, se sugiere preparar la infusión y añadir pequeñas cantidades de carbonato, lo que ayuda a aliviar las molestias digestivas y facilita la digestión.

En prácticamente todo el territorio mexicano, el estafiate es ampliamente utilizado para aliviar malestares estomacales como cólicos y espasmos abdominales. Además, es eficaz para reducir la inflamación en la región del esófago, mejorando la sensación de ardor o irritación en esta área.

Más allá de sus beneficios digestivos, el estafiate es reconocido por sus propiedades tónicas y estimulantes. Se emplea para regular el flujo menstrual y para tratar casos de amenorrea, gracias a su acción antiespasmódica que ayuda a relajar el útero y aliviar los dolores asociados.

También se ha documentado su eficacia en el tratamiento de afecciones relacionadas con la salud mental, como la neurastenia —caracterizada por fatiga crónica y debilidad nerviosa— y la histeria, un trastorno que antiguamente se relacionaba con desequilibrios emocionales.

Además, el estafiate es utilizado para aliviar dolencias hepáticas, reumatismo, problemas biliares, mareos, así como malestares en los oídos y cefaleas. Su amplio espectro de acción convierte a esta planta en un recurso valioso dentro de la medicina tradicional mexicana.

Es importante destacar que, aunque el estafiate cuenta con numerosos beneficios, su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud, especialmente en casos de condiciones crónicas o en mujeres embarazadas, para evitar posibles contraindicaciones.

Otras aplicaciones del estafiate

En el ámbito agrícola, la estafiate se utiliza como pesticida natural, siendo especialmente eficaz para combatir plagas como los gusanos cogolleros, que afectan gravemente a cultivos como el maíz. Su uso contribuye a un manejo integrado de plagas más sostenible, reduciendo la dependencia de productos químicos sintéticos.

Además de su función agrícola, la estafiate tiene un lugar destacado en la gastronomía tradicional, donde se emplea para facilitar la digestión después de comidas abundantes o pesadas. Sus propiedades carminativas y antiinflamatorias ayudan a aliviar molestias estomacales, promoviendo una mejor absorción de los nutrientes.

En algunas regiones de México, la estafiate también se utiliza en infusiones medicinales para tratar afecciones respiratorias y como antiinflamatorio natural. Su uso ancestral refleja la importancia de esta planta en la medicina tradicional, valorizando sus múltiples beneficios más allá de la cocina y la agricultura.

Matt Lavin (licencia)Precauciones y recomendaciones en su ingesta

El estafiate ofrece una amplia variedad de beneficios para la salud, razón por la cual es comúnmente cultivado como planta medicinal. No obstante, su consumo está desaconsejado en mujeres embarazadas o que sospechen estarlo, debido a que podría ocasionar efectos adversos en el desarrollo del feto.

Se recomienda limitar la ingesta de estafiate a un máximo de seis días consecutivos. Tras este periodo, es necesario suspender su consumo durante otros seis días antes de retomar el tratamiento, repitiendo este ciclo hasta que la afección haya sido completamente tratada. Este esquema permite aprovechar al máximo sus propiedades terapéuticas, minimizando el riesgo de efectos secundarios.

Además, aunque el estafiate sea una planta con propiedades beneficiosas, es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento con esta hierba, especialmente si se planea usarla en formas concentradas o prolongadas. Un especialista podrá evaluar las condiciones individuales y evitar posibles interacciones con otros medicamentos o contraindicaciones.

Reino Fungi

Muchos organismos vivos son utilizados en la actualidad para la producción de medicamentos y alimentos, debido a la facilidad con la que pueden modificarse sus estructuras para diversos fines, incluyendo la mejora y conservación del medio ambiente. En este contexto, los hongos adquieren una relevancia fundamental para los seres humanos. Durante mucho tiempo, fueron clasificados erróneamente dentro del Reino Plantae; sin embargo, investigaciones científicas avanzadas han demostrado diferencias significativas que justifican su clasificación en un reino propio: el Reino Fungi.

Rebozuelo

Conocido comúnmente como rebozuelo, anacate o chantarela, Cantharellus cibarius es un hongo basidiomiceto perteneciente a la familia Cantharellaceae. Este género, Cantharellus, agrupa alrededor de 50 especies comestibles, ampliamente valoradas tanto por su sabor como por su textura. La rebozuelo es una seta fácilmente reconocible gracias a su distintiva forma, que recuerda a una copa o trompeta, y su característico color amarillo uniforme, que puede variar desde tonos dorados hasta amarillos más pálidos.

Una de sus características morfológicas más notables son los pliegues estrechos, apretados y ramificados que se extienden desde la base o tallo hacia el borde del sombrero, a diferencia de las láminas típicas de otros hongos. Estos pliegues no solo le confieren una apariencia única, sino que también facilitan su identificación en el campo.

Además, el rebozuelo suele crecer en bosques de coníferas y caducifolios, formando micorrizas con árboles como pinos, abetos y robles. Este hongo desempeña un papel ecológico fundamental al establecer relaciones simbióticas que benefician tanto a él como a las plantas asociadas.

Por su valor culinario, el rebozuelo es muy apreciado en diversas gastronomías alrededor del mundo, especialmente en la cocina europea. Su aroma suave y afrutado, junto con su sabor delicado, lo convierten en un ingrediente ideal para sopas, guisos, salsas y platos a la parrilla. Además, es una fuente natural de vitaminas y minerales, como vitamina D y potasio, lo que añade un valor nutricional significativo.

Clasificación y Diversidad del Rebozuelo

El rebozuelo es un hongo que pertenece a la familia Cantharellaceae, dentro del orden Cantharellales y la clase Agaricomycetes, que forma parte de la división Agaricomycotina. Esta clasificación refleja su posición taxonómica dentro del reino Fungi, destacando sus características micológicas y evolutivas.

Recientemente, en Mallorca (España), se descubrió una nueva especie de rebozuelo, denominada Cantharellus lilacinus pruinatus. Esta especie se distingue por presentar un característico borde lila en el sombrero, un rasgo inusual que la diferencia de otras especies conocidas del género Cantharellus. Este hallazgo amplía el conocimiento sobre la diversidad y distribución geográfica de los rebolluelos, además de ofrecer nuevas oportunidades para el estudio de su ecología y potencial uso gastronómico.

Características del Rebozuelo

El rebozuelo es un hongo comestible muy apreciado en la gastronomía por su sabor y aroma distintivos. Su nombre científico, Cantharellus, proviene del latín y es un diminutivo de «copa», haciendo referencia a la forma característica de su sombrero, que suele asemejarse a una pequeña copa o trompeta.

La tonalidad del rebozuelo puede variar según las condiciones del suelo y el entorno donde crece, aunque lo más común es encontrarlo en tonos que van desde un amarillo pálido o blanquecino hasta un vibrante amarillo anaranjado. El tamaño del sombrero suele oscilar entre 6 y 10 cm de diámetro.

En su etapa juvenil, el sombrero del rebozuelo presenta una forma convexa y ligeramente plana. A medida que madura, el centro se hunde y el sombrero adopta una forma de trompeta, con bordes lobulados, sinuosos y levemente enrollados hacia abajo, lo que contribuye a su apariencia distintiva. El pie es sólido, pequeño y cilíndrico, con una base más delgada que la parte superior, y carece de anillo, a diferencia de otros hongos.

La carne del rebozuelo es blanca, gruesa en el centro del sombrero y se vuelve más delgada hacia los bordes. Destaca por su aroma afrutado, que recuerda al durazno, y su sabor es dulce y delicado, características que lo convierten en un ingrediente muy valorado en la cocina. Además, su textura firme y carnosa permite que se utilice en una amplia variedad de preparaciones, desde guisos y sopas hasta platos sofisticados que resaltan su fragancia única.

El rebozuelo también es conocido por sus propiedades nutricionales, siendo una buena fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que añade un valor adicional a su consumo.

Hábitat y Ecología

El rebozuelo es un hongo ampliamente distribuido por toda Europa, con especial presencia en países como España, Italia, Alemania e Inglaterra. Su aparición suele ocurrir a finales de la primavera o principios del verano en zonas con lluvias frecuentes, así como al inicio del otoño tras las primeras precipitaciones importantes.

Este hongo se desarrolla principalmente en entornos boscosos, donde se encuentra tanto en coníferas como en bosques de árboles de hoja ancha. Es común hallarlo bajo la sombra de encinas, alcornoques y robles, donde las condiciones de humedad y sombra favorecen su crecimiento. Prefiere crecer en suelos silíceos y ácidos, resultantes de la descomposición de rocas como cuarcitas, areniscas, granitos, gneis, pizarras y esquistos, que proporcionan el pH y la textura adecuados para su desarrollo.

Para fructificar, el rebozuelo requiere de una elevada humedad ambiental, aunque una vez formado, muestra una notable resistencia a la sequía, lo que le permite persistir y mantenerse en condiciones menos favorables. Esta capacidad de hidratación le facilita sobrevivir varios días incluso en condiciones de calor extremo, aumentando así la ventana temporal en la que puede ser recolectado.

Además, el rebozuelo establece relaciones micorrízicas con los árboles que lo rodean, formando una simbiosis beneficiosa tanto para el hongo como para el hospedante, lo que contribuye a la salud del ecosistema forestal donde habita.

Producción y Sostenibilidad

La producción del rebozuelo puede variar considerablemente, aunque generalmente es bastante abundante en bosques maduros de roble, haya o pino. Se ha observado que esta especie micológica prefiere bosques con más de 40 años de antigüedad, ya que su presencia es escasa en arbolados jóvenes. Además, el rebozuelo se desarrolla óptimamente en suelos ácidos, con un pH que oscila entre 4,5 y 5,5, lo que favorece su fructificación.

En condiciones ideales, la producción puede alcanzar hasta 50 kg por hectárea en años especialmente favorables. En años menos productivos, la cosecha suele situarse entre 10 y 17 kg por hectárea. Durante temporadas desfavorables, la recolección puede disminuir drásticamente, llegando a valores mínimos de 2 a 7 kg por hectárea, e incluso en ocasiones puede ser nula.

Es importante destacar que la variabilidad en la producción también está influenciada por factores climáticos, como la humedad y la temperatura, así como por el manejo forestal y la conservación del ecosistema. Por ello, la planificación de la recolección y el respeto por los ciclos naturales son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de esta valiosa fuente alimentaria.

Usos Gastronómicos

Todas las variedades del género Cantharellus son muy apreciadas en la gastronomía mundial, y el rebozuelo destaca como una de las especies más valoradas. Se comercializa tanto fresco como seco, ya que posee una notable resistencia a la descomposición. Además, no suele ser atacado por larvas, lo que facilita su conservación y transporte. Su fácil secado permite mantener sus cualidades organolépticas por períodos prolongados, convirtiéndolo en un producto muy versátil.

En la cocina, el rebozuelo es apreciado por su sabor delicado y afrutado, con matices que recuerdan al albaricoque, y por su textura firme que aporta un agradable contraste en diversos platos. Se utiliza comúnmente en guisos, salsas, risottos y conservas, así como en preparaciones secas que permiten preservar su aroma y sabor intensos. Una de sus grandes ventajas es que, una vez seco, puede almacenarse hasta un año a temperatura ambiente sin perder sus propiedades, lo que lo convierte en un ingrediente accesible durante todo el año.

Su versatilidad también se refleja en su capacidad para acompañar distintos tipos de carnes, especialmente aves y caza, realzando los sabores y aportando un toque terroso y elegante. Además, es habitual encontrarlo en platos vegetarianos y veganos, donde su sabor umami aporta profundidad y complejidad.

Debido a su alta demanda en la gastronomía internacional, la recolección indiscriminada y a gran escala del rebozuelo está generando preocupación en algunos países de Europa Central, donde se encuentra amenazado por el riesgo de sobreexplotación. Esto ha llevado a que se implementen normativas para regular su recolección y fomentar prácticas sostenibles que aseguren su conservación a largo plazo, protegiendo así tanto el ecosistema como la biodiversidad micológica.

Especies Similares y Precauciones

El rebozuelo a menudo se confunde con Hygrophoropsis aurantiaca, conocida como falso rebozuelo. Aunque esta especie también es comestible, su calidad es inferior. Su carne es escasa, con una textura blanda en el sombrero y fibrosa o tenaz en el pie. Presenta un color similar al del rebozuelo auténtico, en tonos amarillos o anaranjados, pero su olor es casi imperceptible y su sabor suele ser ligeramente amargo, lo que la distingue del verdadero rebozuelo.

Otra especie que suele confundirse con el rebozuelo es la llamada comoseta del olivo, Omphalotus olearius, que crece en grupos bajo troncos y es considerada venenosa. Esta seta aparece principalmente a los pies de olivos, robles y castaños durante el otoño y el verano, en regiones con clima mediterráneo. La ingestión de esta especie puede causar intoxicaciones severas, por lo que es fundamental identificarla correctamente para evitar riesgos.

Por último, el Cantharellus subpruinosus es otra especie similar que se diferencia por presentar tonos blanquecinos en la cutícula. Su carne es densa en el sombrero y más delgada en los bordes. De color amarillento, posee un aroma agradable y un sabor ligeramente picante. Esta seta suele aparecer a finales de la primavera y principios del otoño, habitando principalmente bajo pinares, jaras y encinares.

Cloroplastos

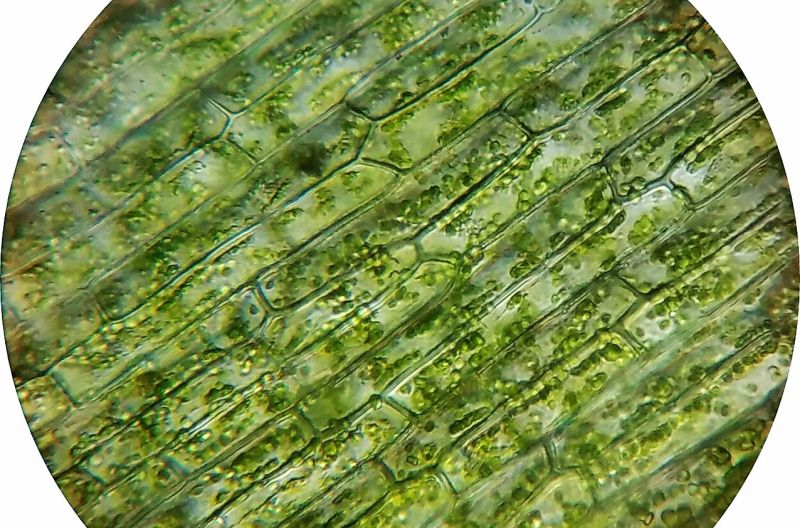

El término cloroplasto proviene del vocablo griego chloros, que significa «verde». Los cloroplastos son orgánulos celulares presentes exclusivamente en las células vegetales y en algunos protistas fotosintéticos, constituyendo una de las tres principales clases de plástidos o plastidios que se encuentran en estas células, pero ausentes en animales y hongos. Estos orgánulos desempeñan un papel fundamental en la generación de energía metabólica, similar a las mitocondrias en células animales. Además, poseen su propio ADN y ribosomas, lo que les permite replicarse de manera autónoma mediante un proceso de división binaria.

Los cloroplastos son esenciales para el proceso de la fotosíntesis, en el cual el pigmento clorofila, presente en sus membranas internas, captura la energía lumínica. Esta energía es utilizada para fijar dióxido de carbono (CO2) y convertirlo en azúcares y otros compuestos orgánicos que sirven como fuente de energía y materia prima para el crecimiento y desarrollo de las plantas. En términos simples, los cloroplastos transforman la energía solar en energía química, sustentando no solo la vida vegetal sino también la de muchos otros organismos a través de las cadenas tróficas.

Además de la clorofila, los cloroplastos contienen otros pigmentos accesorios, como los carotenoides, que amplían el espectro de luz absorbida y protegen al orgánulo de daños causados por la luz excesiva. Estructuralmente, los cloroplastos están formados por una doble membrana externa y un sistema interno de membranas llamado tilacoides, organizados en pilas denominadas grana, donde se llevan a cabo las reacciones luminosas de la fotosíntesis.

Este orgánulo no solo es crucial para la fotosíntesis, sino que también participa en otros procesos metabólicos, como la síntesis de ácidos grasos, aminoácidos y la regulación del equilibrio redox celular. La capacidad de los cloroplastos para replicarse y mantener su propio material genético también ha sido fundamental para comprender la teoría endosimbiótica, que explica su origen a partir de antiguas bacterias fotosintéticas que fueron incorporadas a células eucariotas ancestrales.

Morfología

En las plantas superiores, los cloroplastos suelen presentar formas ovoides o lenticulares. Sin embargo, en ciertas algas se observan morfologías distintas. Por ejemplo, en Spirogyra se encuentran uno o dos cloroplastos con forma de hélice, mientras que en Chlamydomonas existe un único cloroplasto con forma de cáliz, adaptado a las necesidades específicas de estas células.

El número de cloroplastos por célula varía según el tipo celular y la especie. En células parenquimáticas clorofílicas, que son las células fundamentales encargadas de la fotosíntesis, lo común es encontrar entre 20 y 40 cloroplastos. Sin embargo, existen casos excepcionales, como en las células foliares de Ricinus communis, donde se han registrado hasta 400,000 cloroplastos por milímetro cuadrado, lo que evidencia una gran capacidad fotosintética adaptada a sus condiciones ambientales.

En cuanto al tamaño, los cloroplastos presentan una considerable variabilidad entre especies y tejidos. En promedio, miden entre 2 y 6 micrómetros de diámetro y de 5 a 10 micrómetros de longitud, aunque estas dimensiones pueden fluctuar dependiendo del estado fisiológico y del desarrollo celular.

Los cloroplastos son orgánulos altamente dinámicos dentro de la célula vegetal. No solo se mueven activamente dentro del citoplasma, sino que también pueden cambiar su posición para optimizar la captación de luz, un proceso conocido como movimiento cloroplástico. Este comportamiento está influenciado por factores ambientales, principalmente la intensidad y calidad de la luz, que modulan la orientación y distribución de los cloroplastos para maximizar la eficiencia fotosintética y minimizar daños por exceso de radiación.

Además, los cloroplastos pueden multiplicarse mediante división propia, asegurando así la continuidad funcional durante el crecimiento celular. Su distribución dentro del citoplasma suele ser homogénea, aunque en algunas células se observan agrupaciones específicas alrededor del núcleo o próximas a la membrana plasmática, lo que podría estar relacionado con funciones metabólicas o señalización celular integradas.

Estructura de los Cloroplastos

La estructura de los cloroplastos es compleja y altamente especializada para cumplir con su función principal: la fotosíntesis. Cada cloroplasto está rodeado por una doble membrana, externa e interna, conocida como envoltura cloroplástica. El espacio que existe entre estas dos membranas se denomina espacio intermembranoso.

La membrana interna delimita una región interna llamada estroma, un fluido gelatinoso y esponjoso que contiene una matriz rica en agua, enzimas, hierro, glúcidos, lípidos y pigmentos como el caroteno y la xantofila. En el estroma se encuentra el ADN propio del cloroplasto, así como ribosomas, lo que permite la síntesis de algunas de sus proteínas de manera autónoma. Asimismo, en el centro del estroma suele observarse una vacuola que contiene agua, proteínas y glúcidos, contribuyendo al equilibrio osmótico y almacenamiento de sustancias.

Dentro del estroma se encuentra un sistema membranoso continuo denominado membrana tilacoidal, que forma un conjunto de estructuras aplanadas y plegadas llamadas tilacoides. Estos tilacoides se agrupan en pilas semejantes a monedas apiladas, conocidas como grana (singular: granum). Cada grana está compuesta por múltiples tilacoides superpuestos, que contienen pigmentos fotosintéticos como la clorofila, xantofila y caroteno, además de proteínas esenciales para los procesos de captura de luz y transporte electrónico.

Los tilacoides están integrados por capas proteicas alternadas con membranas ricas en pigmentos, conectadas entre sí mediante lamelas o membranas tilacoidales intergrana, que facilitan la comunicación y transferencia de energía entre las grana. Esta organización permite optimizar la captación de luz solar y la eficiencia en la conversión de energía luminosa en energía química.

En resumen, los cloroplastos presentan tres membranas diferenciadas: la externa, la interna y la tilacoidal, así como tres compartimentos internos claramente delimitados: el espacio intermembranoso, el estroma y el espacio tilacoidal. Esta compleja arquitectura es fundamental para el correcto funcionamiento de la fotosíntesis y para la autonomía genética parcial que poseen estos organelos en las células vegetales.

Fotosíntesis y Cloroplastos

La fotosíntesis es un proceso fundamental dividido en dos etapas principales: la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa ocurre en la membrana tilacoidal de los cloroplastos, donde la energía solar se convierte en energía química mediante la producción de ATP y NADPH. Por otro lado, la fase oscura, también conocida como ciclo de Calvin, tiene lugar en el estroma del cloroplasto y utiliza la energía generada para sintetizar glucosa a partir de dióxido de carbono y agua.

En las plantas, los cloroplastos se originan a partir de proplastos, que son orgánulos pequeños e incoloros presentes en las células jóvenes. A medida que la planta crece, las células se dividen y, simultáneamente, los proplastos también se reproducen por fisión, asegurando que las células hijas hereden la capacidad de realizar la fotosíntesis mediante la formación de nuevos cloroplastos funcionales.

En contraste, en muchas algas los cloroplastos no se desarrollan a partir de proplastos, sino que se dividen de manera autónoma dentro de la célula. Esta capacidad de los cloroplastos para reproducirse independientemente, manteniendo una gran semejanza estructural y funcional, respalda la teoría endosimbiótica. Según esta teoría, los cloroplastos fueron en algún momento organismos independientes que establecieron una relación simbiótica con células eucariotas primitivas, evolucionando hasta convertirse en los orgánulos esenciales para la fotosíntesis en plantas y algas.

Además, los cloroplastos contienen su propio ADN y maquinaria genética, lo que les permite sintetizar algunas de sus proteínas de manera autónoma. Esta característica es una evidencia adicional que respalda su origen endosimbiótico y destaca su importancia en la evolución celular y en la capacidad de las plantas para transformar la energía solar en energía química.

Función de los Cloroplastos

Los cloroplastos son orgánulos esenciales en las células eucariotas de las plantas y algunos protistas, y desempeñan funciones fundamentales para la vida vegetal. Son los únicos plastidios que llevan a cabo procesos bioquímicos complejos y vitales, siendo protagonistas de la fotosíntesis, el proceso mediante el cual la energía luminosa se convierte en energía química utilizable por la célula.

En presencia de luz, la clorofila, el pigmento principal contenido en los cloroplastos, captura la energía lumínica. Esta energía es transformada en adenosín trifosfato (ATP) y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido (NADPH) a través de una serie de reacciones fotoquímicas que ocurren en las membranas tilacoides, organizadas en estructuras llamadas grana. Estos compuestos energéticos son fundamentales para las etapas posteriores de la fotosíntesis.

Además, los cloroplastos llevan a cabo reacciones independientes de la luz, también conocidas como reacciones oscuras o ciclo de Calvin, en las cuales el dióxido de carbono (CO2) se fija y se convierte en carbohidratos como la glucosa. Este proceso es vital para la producción de materia orgánica que sirve como fuente de energía y estructura para la planta.

Más allá de la fotosíntesis, los cloroplastos participan en otras rutas metabólicas importantes. Por ejemplo, sintetizan ácidos grasos utilizando el ATP y NADPH generados, contribuyen a la reducción de nitritos a amoníaco, un paso crucial para la incorporación de nitrógeno en la síntesis de aminoácidos y nucleótidos, componentes esenciales de proteínas y ácidos nucleicos.

En conjunto, estas funciones confirman la importancia central de los cloroplastos en la producción y almacenamiento de energía química derivada de la luz solar, que es fundamental para el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las plantas. Además, su actividad impacta directamente en los ecosistemas, ya que sustentan la base de la cadena alimentaria y contribuyen al equilibrio atmosférico mediante la liberación de oxígeno.

Importancia Evolutiva y Biológica

La capacidad de los cloroplastos para replicarse y mantener su propio material genético ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría endosimbiótica, que postula que estos orgánulos se originaron a partir de antiguas bacterias fotosintéticas que fueron incorporadas a células eucariotas ancestrales. Este evento evolutivo permitió la integración de la fotosíntesis en organismos eucariotas, lo que resultó en la diversificación y éxito evolutivo de las plantas y algas.

Esta relación simbiótica no solo marcó un hito en la evolución celular, sino que también tuvo un impacto profundo en la biosfera, ya que la fotosíntesis realizada por los cloroplastos es responsable de la producción de oxígeno y la fijación de carbono, procesos esenciales para la vida tal como la conocemos.

Efecto invernadero

Preservar la vida en el planeta es una tarea compleja que, con el paso del tiempo, enfrenta desafíos cada vez mayores. El efecto invernadero, un fenómeno natural indispensable para mantener temperaturas adecuadas para la vida, se ha convertido en una amenaza debido a su intensificación, lo que genera un aumento alarmante en la temperatura global y contribuye al calentamiento climático.

El efecto invernadero funciona atrapando parte de la radiación infrarroja que la Tierra emite tras recibir la energía solar, impidiendo que esta energía escape rápidamente al espacio. Esto permite que el planeta mantenga una temperatura estable, creando condiciones propicias para la existencia de los ecosistemas. Sin embargo, la actividad humana ha alterado este equilibrio natural.

Si bien el efecto invernadero ocurre de forma natural debido a gases como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el vapor de agua presentes en la atmósfera, la emisión excesiva de estos gases por actividades humanas —como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura intensiva y la ganadería— ha intensificado significativamente este fenómeno.

Estudios científicos recientes advierten que el aumento continuo en la concentración de gases de efecto invernadero está alterando los sistemas climáticos globales, provocando no solo el calentamiento global, sino también cambios en los patrones de lluvia, el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar. Estos impactos tienen consecuencias directas en la biodiversidad, la agricultura y la salud humana, haciendo urgente la adopción de medidas para reducir las emisiones y mitigar sus efectos.

- Dióxido de carbono (CO2): Principal gas responsable del efecto invernadero causado por actividades industriales, transporte y deforestación.

- Metano (CH4): Emitido principalmente por la agricultura, ganadería y la descomposición de residuos orgánicos.

- Óxidos de nitrógeno: Provienen del uso de fertilizantes y procesos industriales, contribuyendo también al calentamiento.

En conclusión, comprender la naturaleza y el impacto del efecto invernadero es fundamental para promover políticas ambientales efectivas y fomentar prácticas sostenibles que aseguren la estabilidad climática y la supervivencia de las generaciones futuras.

Datos históricos sobre el efecto invernadero

El estudio del efecto invernadero tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando se comenzaron a comprender los mecanismos que regulan la temperatura de la Tierra. En 1824, el científico francés Joseph Fourier publicó el ensayo titulado Observaciones generales sobre las temperaturas de la Tierra y los espacios planetarios, en el que planteó que nuestro planeta mantiene una temperatura templada gracias a la capacidad de la atmósfera para retener el calor, de manera similar a cómo un invernadero atrapa la energía solar bajo un cristal. Fourier fue pionero en establecer esta analogía, que más tarde daría nombre al fenómeno.

Posteriormente, en 1859, el físico irlandés John Tyndall realizó experimentos fundamentales que demostraron que ciertos gases atmosféricos, como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el vapor de agua (H2O), tienen la capacidad de absorber y bloquear la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre. Este descubrimiento fue crucial para entender cómo estos gases contribuyen a la retención del calor en la atmósfera, sentando las bases científicas para el concepto de calentamiento global.

Estos avances marcaron un hito en la climatología y abrieron el camino para investigaciones posteriores, incluyendo los estudios de Svante Arrhenius a finales del siglo XIX, quien cuantificó el impacto del CO2 sobre la temperatura global y advirtió sobre las posibles consecuencias del aumento de este gas debido a la actividad humana. Así, el conocimiento histórico sobre el efecto invernadero no solo explica un fenómeno natural fundamental, sino que también subraya la importancia de la acción humana en el cambio climático contemporáneo.

Causas y gases del efecto invernadero

El efecto invernadero es un fenómeno natural esencial para la vida en la Tierra, ya que permite que el planeta mantenga una temperatura adecuada para el desarrollo de los ecosistemas. Sin embargo, el aumento excesivo de ciertos gases en la atmósfera ha alterado este equilibrio, generando un calentamiento global preocupante.

Entre los principales gases de efecto invernadero se encuentran el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el vapor de agua, el óxido nitroso (N2O), los clorofluorocarbonos (CFC) y el ozono (O3). Aunque algunos de estos gases, como el vapor de agua y el ozono, son naturales y cumplen funciones importantes en la atmósfera, su concentración ha aumentado debido a actividades humanas, especialmente desde la Revolución Industrial.

La quema masiva de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura intensiva y la producción industrial han incrementado considerablemente las emisiones de estos gases. Por ejemplo, el dióxido de carbono se libera principalmente por la combustión de carbón, petróleo y gas natural, mientras que el metano proviene de la ganadería, los arrozales y los vertederos de residuos orgánicos.

Este desequilibrio afecta el balance energético del planeta: la Tierra recibe energía solar y, en condiciones normales, emite una cantidad similar de energía hacia el espacio para mantener una temperatura estable. Sin embargo, el exceso de gases de efecto invernadero atrapa más radiación infrarroja, impidiendo su escape y provocando un aumento gradual de la temperatura atmosférica.

Este fenómeno ha tenido consecuencias significativas, como el derretimiento acelerado de los glaciares, el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones climáticos y una mayor frecuencia de eventos extremos, como huracanes e inundaciones. Por ello, entender las causas y controlar las emisiones de estos gases es fundamental para mitigar el impacto del cambio climático y preservar el equilibrio ambiental del planeta.

Consecuencias del efecto invernadero

El efecto invernadero genera cambios significativos y a menudo drásticos en el clima y en el entorno natural que afectan directamente a los seres humanos y a la biodiversidad global. Uno de los impactos más evidentes es el deshielo acelerado de los casquetes polares y glaciares, provocando un aumento considerable en los niveles del mar. Este fenómeno representa una amenaza directa para poblados costeros y ciudades bajas, incrementando el riesgo de inundaciones, erosión costera y pérdida de hábitats.

Además, la desertización es una consecuencia grave vinculada al efecto invernadero. Las altas temperaturas combinadas con la reducción de las precipitaciones alteran los ciclos hidrológicos, afectando la disponibilidad de agua y la fertilidad del suelo. Esto dificulta el desarrollo agrícola, especialmente la producción de cultivos, lo que no solo impacta negativamente la economía local y global, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas.

Los ecosistemas y la fauna también sufren las consecuencias del calentamiento global. Las alteraciones en el clima modifican los patrones estacionales, afectando los ciclos de migración, reproducción y alimentación de numerosas especies. Por ejemplo, algunas aves cambian sus rutas migratorias o adelantan su llegada a ciertas zonas, mientras que otros animales enfrentan dificultades para adaptarse a los cambios rápidos en su hábitat, lo que puede conducir a la disminución o extinción de ciertas poblaciones.

El cambio climático, impulsado en gran parte por el efecto invernadero, representa una amenaza para la estabilidad del planeta, el único hogar conocido para los seres humanos y otras formas de vida. En el último siglo, la temperatura promedio global ha aumentado aproximadamente 0,7 °C, y las proyecciones científicas indican que podría incrementarse hasta 3 °C o más en las próximas décadas si no se toman medidas efectivas. Un aumento de esta magnitud implicaría transformaciones ambientales sin precedentes, dificultando la adaptación de muchos ecosistemas y especies, y generando consecuencias irreversibles para la biodiversidad y las condiciones de vida humanas.

Adicionalmente, estos cambios climáticos intensifican fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes más fuertes, olas de calor prolongadas, sequías severas e inundaciones repentinas. Estos eventos no solo afectan la naturaleza, sino que también generan impactos sociales y económicos significativos, exacerbando la vulnerabilidad de las comunidades más desfavorecidas y poniendo en riesgo la salud pública y la estabilidad global.

Impacto en la salud humana

El efecto invernadero no solo contribuye al calentamiento global, sino que también tiene un impacto significativo en la salud humana. La presencia de ciertos gases contaminantes en la atmósfera puede provocar irritaciones en la mucosa nasal, dificultades respiratorias y diversas afecciones pulmonares, especialmente en personas con condiciones preexistentes como el asma o la bronquitis crónica.

En particular, el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) son gases que, además de contribuir al efecto invernadero, son responsables de la formación de lluvia ácida. Esta lluvia no solo afecta los ecosistemas al dañar la vegetación y los cuerpos de agua, sino que también tiene efectos directos sobre la salud humana. La exposición prolongada a estos contaminantes puede provocar tos, irritación de las vías respiratorias, y aumentar la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Además, la lluvia ácida puede lixiviar metales pesados y otros compuestos tóxicos presentes en las rocas y suelos, que luego contaminan los sistemas de agua potable. Esto eleva el riesgo de intoxicaciones y problemas de salud derivados del consumo de agua contaminada, como trastornos gastrointestinales y envenenamiento por metales pesados, afectando especialmente a comunidades vulnerables.

Por estas razones, es fundamental implementar políticas ambientales que reduzcan la emisión de estos gases y promuevan el monitoreo constante de la calidad del aire y del agua, protegiendo así la salud pública y el equilibrio del ecosistema.

Acción conjunta internacional

En 1992, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado internacional que invitó a los países firmantes a comprometerse en la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con el fin de evitar un calentamiento excesivo de la atmósfera.

Esta convocatoria logró captar el interés inicial de 42 naciones, cuyo objetivo principal fue establecer límites claros a la emisión de GEI, buscando mitigar sus impactos negativos en el sistema climático global. La meta era fijar un nivel de emisiones que permitiera a los ecosistemas adaptarse de manera natural a los cambios climáticos, al mismo tiempo que se garantizara la seguridad alimentaria y el desarrollo económico sostenible de cada país.

Para ello, los países miembros se comprometieron a elaborar inventarios precisos y periódicos sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales deben ser actualizados de manera constante para monitorear los avances y ajustar las políticas ambientales según sea necesario. Sin embargo, la implementación efectiva de este acuerdo ha enfrentado numerosos desafíos, ya que la Convención reconocía que se trataba de un marco inicial que requería perfeccionamiento y medidas más concretas para alcanzar objetivos tangibles contra el calentamiento global.

En respuesta a esta necesidad, en 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto, un tratado internacional que estableció compromisos específicos y vinculantes para la reducción de emisiones de GEI entre los países industrializados. Este protocolo representó un avance significativo al definir metas cuantificables y mecanismos de seguimiento. No obstante, su aplicación ha sido objeto de controversia, ya que varios países se han resistido a adoptarlo plenamente, argumentando que podría afectar negativamente sus economías y competitividad en el mercado global.

Además, el Protocolo de Kioto estableció mecanismos innovadores como el comercio de emisiones, proyectos de desarrollo limpio y mecanismos de implementación conjunta, que buscan facilitar el cumplimiento de los compromisos mediante la colaboración internacional y la inversión en tecnologías más limpias. A pesar de estas iniciativas, la lucha contra el cambio climático continúa enfrentando obstáculos políticos, económicos y sociales que requieren una cooperación global más amplia y efectiva.

Acciones individuales para reducir el efecto invernadero

La responsabilidad de mitigar el efecto invernadero no recae únicamente en gobiernos y grandes industrias; cada persona puede aportar significativamente a través de acciones cotidianas. Adoptar hábitos sostenibles y conscientes contribuye a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y a proteger el medio ambiente. Algunas de las medidas que pueden implementarse a nivel individual incluyen:

- Reducir el uso de vehículos motorizados privados y optar por medios de transporte alternativos como la bicicleta, el transporte público o caminar, lo que además promueve un estilo de vida más saludable.

- Utilizar motores y tecnologías que empleen combustibles menos contaminantes, como el gas natural, el hidrógeno o la electricidad. Actualmente, los vehículos eléctricos y los híbridos están ganando popularidad debido a su menor impacto ambiental.

- Realizar mantenimiento regular a los vehículos para optimizar su rendimiento y reducir la emisión de gases contaminantes, así como considerar modificaciones tecnológicas que permitan un consumo más eficiente de combustible.

- Fomentar el uso de zonas peatonales y espacios públicos diseñados para el tránsito a pie, lo que contribuye a reducir la congestión vehicular y la contaminación atmosférica.

Azucena

La azucena es una planta herbácea perteneciente a la familia Liliáceas. Aunque su origen se sitúa en los países árabes, en la actualidad se encuentra distribuida en diversas regiones de Asia, Europa y otros continentes, predominando en zonas de clima templado. Científicamente conocida como Lilium, este género incluye numerosas especies valoradas tanto por su belleza ornamental como por su fragancia característica.

Además de su importancia estética, la azucena ha sido utilizada a lo largo de la historia en la medicina tradicional y en diversas prácticas culturales. Su cultivo requiere condiciones específicas, preferentemente suelos bien drenados y exposición a la luz solar indirecta, que facilitan su desarrollo y floración. Entre sus variedades más comunes destacan la azucena blanca, símbolo de pureza, y otras con tonalidades que van desde el amarillo hasta el naranja y rojo, cada una con características particulares en cuanto a tamaño y forma de la flor.

Características de la Azucena

El tallo de la azucena se bifurca en dos partes principales: una subterránea, en forma de bulbo escamoso, de donde emergen las raíces y se generan los nuevos brotes de la planta; y otra aérea, que crece erecta sobre la superficie y puede alcanzar hasta dos metros de altura. De este tallo superior brotan hojas verdes lanceoladas, y en su extremo se despliega un ramillete de flores llamativas, generalmente entre ocho y doce por planta.

La flor de la azucena es hermafrodita, lo que significa que posee tanto estambres como pistilos. Está compuesta por seis pétalos idénticos, pero independientes entre sí, dotados de nectarios que se abren formando una estructura en forma de trompeta o estrella, con las puntas ligeramente curvadas hacia atrás. Existen numerosas especies y variedades con variados colores, aunque una de las más emblemáticas es Lilium candidum, reconocida por su blancura y elegancia, y considerada un símbolo de pureza, majestuosidad y amor verdadero.

Gracias a su singular belleza, durabilidad y facilidad de cultivo, las flores de azucena son ampliamente utilizadas en la decoración de interiores, en la confección de arreglos florales e incluso en la elaboración del tradicional bouquet o ramo de novia. Entre las especies más comercializadas por los floricultores destacan Lilium candidum, Lilium amabile, Lilium cernuum y Lilium martagon, esta última conocida también como lirio llorón o azucena silvestre, reconocida por sus flores colgantes y su aspecto delicado.

La mayoría de las azucenas desprenden un aroma exquisito y suave, que se intensifica durante la noche, convirtiéndolas en una fuente valiosa para la industria cosmética, donde su fragancia se emplea en la elaboración de cremas, tónicos y perfumes. Este particular aroma ha fascinado a la humanidad desde tiempos remotos, motivo por el cual las azucenas han sido representadas en esculturas y pinturas tanto medievales como de épocas anteriores, simbolizando belleza, espiritualidad y pureza.

Cultivo de la Azucena

El bulbo de la azucena se planta preferentemente en otoño, enterrándolo a una profundidad de dos o tres veces su tamaño. Es importante cubrirlo con suficiente tierra, idealmente en un suelo de composición ácida y enriquecido con estiércol bien descompuesto. Para asegurar un desarrollo óptimo, se debe respetar una distancia mínima de 20 centímetros entre bulbo y bulbo, evitando así la competencia por nutrientes y espacio.

La azucena prefiere ubicaciones frescas, aunque no excesivamente frías, y requiere una exposición adecuada al sol para florecer correctamente. En cuanto al riego, el sustrato debe mantenerse húmedo pero nunca encharcado, ya que el exceso de agua puede dañar el bulbo y favorecer enfermedades. Durante el período de crecimiento, desde la aparición de los brotes hasta la floración, se recomienda aplicar un fertilizante mineral diluido en agua cada 12 a 15 días para promover un desarrollo vigoroso.

Tras la floración, la planta entra en un proceso natural de marchitamiento; aunque la parte aérea muere, el bulbo permanece bajo tierra, donde se reproduce y da origen a nuevas plantas. Cada dos o tres años, es conveniente desenterrar los bulbos para separar los bulbillos o hijos, que deben ser cultivados individualmente en un suelo rico en minerales y bien drenado, similar al de la planta madre.

La azucena también puede cultivarse en macetas dentro del jardín, siempre y cuando se controle cuidadosamente el riego, la exposición a la luz y la sombra. Este método es especialmente útil en climas donde las condiciones del suelo no son ideales o para quienes desean embellecer espacios pequeños.

Sin embargo, la azucena es susceptible a plagas como pulgones, trips y ácaros, que se alimentan de sus hojas y pueden transmitir hongos, virus y bacterias. Por ello, es fundamental mantener el suelo bien nutrido y controlar el riego, además de aplicar tratamientos químicos o naturales según sea necesario para prevenir infestaciones.

Un problema común asociado al exceso de humedad es la botritis, también conocida como moho gris. Esta enfermedad fúngica se manifiesta inicialmente con cambios en el color y la textura de la planta: las hojas presentan necrosis que se seca rápidamente, mientras que los tallos se tornan marrones, frágiles y ulcerados, debilitando considerablemente la planta. La detección temprana y el manejo adecuado del riego y la ventilación son clave para evitar su proliferación y preservar la salud de la azucena.

Propiedades Medicinales y Usos Terapéuticos

La azucena contiene como principios activos polisacáridos solubles y flavonoides, entre ellos el ácido gamma-metil glutámico, compuestos que le confieren propiedades antiinflamatorias, analgésicas, expectorantes y diuréticas. Debido a estas características, se emplea tradicionalmente como tratamiento tópico para diversas afecciones de la piel, tales como úlceras, forúnculos, quemaduras, irritaciones, heridas, eczemas e inflamaciones.

El bulbo de la azucena es especialmente valorado en la medicina popular. Se utiliza en forma de cataplasma caliente para eliminar panadizos, verrugas y forúnculos. La preparación tradicional consiste en lavar el bulbo con abundante agua, asarlo sobre cenizas y cortarlo en láminas que se aplican directamente sobre la zona afectada. Además, hervido en agua o leche, el bulbo actúa como un eficaz callicida, ayudando a eliminar callos y durezas.

Por otro lado, las flores de azucena remojadas en aguardiente se emplean en el tratamiento de desgarros musculares y contusiones, aprovechando sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Cuando se maceran en aceite, sus extractos se utilizan para aliviar dolores de oído y también se aplican para atenuar estrías en las mamas, gracias a su capacidad para mejorar la elasticidad y regeneración de la piel. Además, sus pétalos son reconocidos por ser un remedio natural contra la tos, actuando como un expectorante suave que ayuda a calmar las vías respiratorias.

Existen indicios de que la azucena podría ser efectiva en el tratamiento de ciertas afecciones ginecológicas, aunque esta aplicación requiere mayor investigación científica. En la práctica tradicional, se preparan infusiones hirviendo tres gramos de bulbo en 100 mililitros de agua, que se consumen bajo supervisión médica para tratar síntomas específicos relacionados con la salud femenina.

Es importante destacar que, aunque la azucena posee múltiples beneficios, su consumo no debe combinarse con medicamentos sin la aprobación del médico tratante, debido a posibles interacciones o contraindicaciones. Siempre se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento con plantas medicinales.

Tallo

El tallo, que puede ser de color verde o incoloro, y presentar formas variadas como derecho, rastrero o trepador, es una de las estructuras más esenciales de la planta. Desempeña funciones vitales, tales como mantener la circulación de nutrientes entre las raíces y las hojas, almacenar agua para su uso en períodos de escasez, y facilitar la captación de luz solar necesaria para el crecimiento y desarrollo adecuados.

Dependiendo de la especie, el tallo puede poseer hojas o carecer de ellas. En este último caso, el tallo asume la función de realizar la fotosíntesis, contribuyendo directamente a la producción de energía para la planta. Además, durante el proceso reproductivo, el tallo sostiene las flores y frutos, actuando como soporte y facilitando su desarrollo y dispersión.

Los tallos pueden ser aéreos o subterráneos, adaptándose a diversas condiciones ambientales. Los tallos subterráneos, como los rizomas y tubérculos, almacenan nutrientes y permiten la propagación vegetativa. Una función fundamental del tallo es fomentar el desarrollo de nuevas plantas a partir de las yemas, que son los puntos de inserción de las hojas y brotes. Estas yemas pueden originar ramas, hojas o flores. Además, el tallo garantiza el transporte eficiente de la savia bruta (agua y minerales absorbidos por las raíces) hacia las hojas, y de la savia elaborada (azúcares producidos en la fotosíntesis) hacia el resto de la planta, asegurando así su nutrición y crecimiento equilibrado.

Formación del tallo

En las cormofitas, plantas que presentan órganos diferenciados como raíz, tallo y hojas, la parte aérea que emerge del suelo se denomina brote. Este brote cumple una función fundamental al proporcionar soporte y sostén a diversas estructuras aéreas, tales como hojas, ramificaciones y flores, permitiendo así el desarrollo y la reproducción de la planta.

El tallo crece orientándose hacia la luz, fenómeno conocido como fototropismo positivo, y exhibe geotropismo negativo, lo que significa que crece en dirección opuesta a la fuerza de gravedad, alejándose del suelo. Esta característica contrasta con la raíz, que presenta geotropismo positivo, creciendo hacia abajo, en la misma dirección que la gravedad.

El crecimiento del tallo se origina principalmente en el meristemo apical, una zona de células jóvenes y activas situada en la punta del tallo. Este meristemo está protegido por estructuras especializadas llamadas catafilos y hojas jóvenes, que suelen carecer de pigmentación y actúan como una cubierta protectora para la yema floral y las células meristemáticas subyacentes.

El alargamiento longitudinal del tallo es impulsado por los meristemos primarios intercalares, ubicados en los entrenudos, es decir, las zonas entre los puntos donde se insertan las hojas. Estos meristemos permiten que el tallo se extienda y aumente su longitud a medida que la planta crece. En especies donde los meristemos intercalares están ausentes o poco desarrollados, el crecimiento del tallo se ve limitado, lo que provoca que las hojas se dispongan en una roseta, una formación compacta y cercana al suelo que favorece la captación de luz y la protección contra condiciones ambientales adversas.

Además del crecimiento longitudinal, algunos tallos pueden experimentar crecimiento secundario, que implica el engrosamiento del tallo a través de la actividad del cambium vascular, permitiendo a la planta aumentar su resistencia estructural y capacidad de transporte de agua y nutrientes.

Partes del tallo

El tallo está compuesto por varias partes fundamentales que cumplen funciones específicas en el crecimiento y desarrollo de la planta. Estas son:

- Cuello: Es la zona de transición entre la raíz y el inicio del tallo. Actúa como un punto de conexión vital para el transporte de agua y nutrientes.

- Nudos: Son pequeños engrosamientos visibles a lo largo del tallo, desde donde emergen las hojas, ramas y yemas. Los nudos son esenciales para el crecimiento lateral y la formación de nuevos órganos.

- Entrenudos: Secciones del tallo situadas entre dos nudos consecutivos. La longitud de los entrenudos puede variar según la especie y las condiciones ambientales, influyendo en la altura y estructura de la planta.

- Axila: Es el ángulo formado entre el tallo y la base de una hoja o rama. En este punto se encuentran las yemas axilares, responsables del desarrollo de nuevas ramas o flores.

- Ápice vegetativo: Ubicado en el extremo superior del tallo, contiene células meristemáticas que se dividen continuamente, permitiendo el crecimiento en longitud. Este ápice está protegido por un conjunto de hojas jóvenes denominadas yema terminal, que resguardan las células en desarrollo.

- Yemas: Pequeños brotes ubicados en las axilas de las hojas que facilitan el surgimiento de nuevas ramas, hojas o flores. Se clasifican en:

- Yemas terminales: Situadas en el extremo superior del tallo, controlan el crecimiento vertical de la planta.

- Yemas laterales: Localizadas en los nudos a lo largo del tallo, regulan el crecimiento lateral y la formación de ramas.

- Yemas adventicias: Pueden originarse en cualquier parte del órgano vegetal, como tallos, raíces o hojas, y son fundamentales para la regeneración y propagación vegetativa.

Clasificación del tallo

Los tallos de las plantas pueden clasificarse según el medio en el que se desarrollan: aéreos, subterráneos o acuáticos. La mayoría son tallos aéreos, que crecen por encima del suelo y suelen extenderse verticalmente. Por otro lado, los tallos subterráneos crecen debajo de la superficie del suelo y desempeñan funciones importantes como la reserva de nutrientes. Algunos tallos, debido al peso de las hojas o a su estructura, pueden mantenerse a nivel del suelo o incluso trepar por otras plantas u objetos.

Además, los tallos pueden clasificarse atendiendo a diversas características:

- Presencia en la planta:

- Plantas acaules: Tienen un tallo muy rudimentario o prácticamente ausente. Un ejemplo típico es la lechuga, donde el tallo es casi imperceptible.

- Plantas caulinares: Poseen un tallo claramente visible y desarrollado, característica común en la mayoría de las plantas.

- Consistencia:

- Tallos herbáceos: Suaves, flexibles y generalmente de color verde. Son característicos de plantas jóvenes o anuales.

- Tallos semileñosos: Presentan una base leñosa, mientras que la parte superior suele ser más blanda y arbustiva, como sucede en algunos arbustos jóvenes.

- Tallos leñosos: Tienen una estructura dura y rígida, impregnada de lignina o corcho, lo que les proporciona resistencia. Ejemplos comunes son los tallos de rosales y árboles.

- Tallos carnosos: De consistencia semisólida, contienen tejidos parenquimáticos con alto contenido de agua, lo que les permite almacenar líquidos. Son característicos de plantas suculentas y cactus.

- Hábitat:

- Tallos acuáticos: Se desarrollan en ambientes acuáticos o en suelos fangosos, adaptándose a la humedad constante. Un ejemplo son las plantas de nenúfar.

- Tallos aéreos: Crecen sobre el suelo y pueden subdividirse en:

- Erguidos: Crecen verticalmente sin necesidad de soporte externo.

- Rastreros: Se extienden horizontalmente y suelen ser flexibles, como los tallos de las calabazas.

- Trepadores: Se apoyan en otras plantas u objetos para crecer, utilizando estructuras como zarcillos o espinas.

- Volubles: Son delgados y débiles, y se enrollan en espiral alrededor de soportes para sostenerse.

- Tallos subterráneos: También conocidos como terrestres, crecen bajo tierra y cumplen funciones de almacenamiento y propagación. Se clasifican en:

- Tubérculos: Son tallos engrosados y cortos que almacenan sustancias de reserva. Poseen hendiduras llamadas “ojos” que pueden originar nuevos brotes. Un ejemplo típico es la papa.

- Rizomas: Crecen de forma horizontal y paralela a la superficie del suelo. De ellos emergen hojas y raíces, pero el tallo permanece oculto. La grama o césped es un ejemplo común.

- Bulbos: Tienen forma de disco y están formados por hojas modificadas llamadas catáfilas que almacenan nutrientes. Son característicos de plantas como la cebolla y el tulipán.

- Ramificación: Existen dos tipos principales:

- Ramificación monopódica: La rama principal crece continuamente sin interrupciones, mientras que las ramas laterales se desarrollan a lo largo de ella. Es típica en árboles como el pino.

- Ramificación simpódica: La rama principal detiene su crecimiento y son las ramas laterales las que continúan creciendo, reemplazando a la principal. Este tipo de ramificación es común en arbustos y plantas con crecimiento más compacto.

Fitorremediación

Con el avance constante de las nuevas tecnologías y el crecimiento de actividades agrarias, industriales, mineras y urbanas, se ha incrementado la liberación de sustancias contaminantes que afectan gravemente la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas. Ante esta realidad, se vuelve imprescindible desarrollar y aplicar alternativas efectivas que permitan mitigar el impacto ambiental de estos contaminantes. En este contexto surge la fitorremediación, una técnica innovadora que utiliza las propiedades naturales de las plantas para prevenir, controlar y restaurar ambientes afectados por la contaminación.

La fitorremediación no es un concepto reciente; de hecho, hace más de 3000 años, diversas culturas ya reconocían y aprovechaban la capacidad de ciertas plantas para purificar el suelo y el agua, aunque de manera empírica. Sin embargo, fue en la década de 1970 cuando esta práctica comenzó a consolidarse científicamente y a ganar relevancia como una estrategia ambiental sostenible y económicamente viable.

Esta técnica se basa en la utilización de especies vegetales específicas que pueden absorber, acumular, transformar o estabilizar contaminantes presentes en su entorno, como metales pesados, compuestos orgánicos tóxicos, pesticidas y otros residuos peligrosos. La ventaja de la fitorremediación radica en su bajo costo, su impacto mínimo en el ecosistema y su capacidad para restaurar áreas contaminadas sin necesidad de procesos químicos o mecánicos invasivos.

La fitorremediación se basa en el uso de plantas para recuperar ambientes contaminados.

Además, la fitorremediación ofrece beneficios adicionales, como la mejora de la biodiversidad local, la promoción de hábitats para fauna, y la recuperación de la calidad del aire y el agua. Ejemplos destacados incluyen el uso de Helianthus annuus (girasol) para extraer metales pesados del suelo, y de Typha latifolia (totora) para tratar aguas residuales en humedales artificiales.

En resumen, la fitorremediación representa una alternativa prometedora dentro de las estrategias de rehabilitación ambiental, que combina conocimientos ancestrales con avances científicos para enfrentar los retos que plantea la contaminación en el mundo moderno.

¿Qué significa fitorremediación?

El término fitorremediación proviene del griego: phyto, que significa planta, y remedium, que se traduce como recuperar o restaurar el equilibrio. Esta técnica utiliza plantas para tratar suelos, aire y aguas contaminadas, aprovechando procesos naturales que ocurren entre las plantas y las bacterias rizosféricas asociadas a sus raíces. Estas interacciones permiten degradar, estabilizar o extraer contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el entorno.

La fitorremediación se presenta como una alternativa sostenible frente a los métodos tradicionales de descontaminación, que suelen ser costosos, invasivos y pueden alterar negativamente las propiedades del suelo y el equilibrio del ecosistema. Además, esta técnica contribuye a la recuperación ambiental sin generar residuos tóxicos adicionales y mejora la calidad del hábitat para diversas formas de vida.

Existen diferentes mecanismos de fitorremediación, entre los que destacan:

- Fitoextracción: las plantas absorben contaminantes del suelo y los almacenan en sus tejidos, permitiendo su posterior cosecha y eliminación segura.

- Fitodegradación: las plantas y sus microorganismos asociados transforman compuestos tóxicos en sustancias menos dañinas.

- Fitoestabilización: las plantas inmovilizan los contaminantes en el suelo, evitando su dispersión y disminuyendo su biodisponibilidad.

- Fitovolatilización: las plantas absorben contaminantes y los liberan al ambiente en forma gaseosa, tras su transformación.

Por ejemplo, especies como el girasol (Helianthus annuus) y el pasto vetiver (Chrysopogon zizanioides) son ampliamente utilizadas para remediar suelos contaminados con metales pesados como el plomo y el cadmio. Asimismo, humedales construidos con plantas acuáticas pueden depurar aguas residuales, eliminando nutrientes y compuestos tóxicos.

Métodos de fitorremediación: Contención y Eliminación

La fitorremediación emplea diversos métodos que se agrupan en dos categorías principales: contención y eliminación de contaminantes. Estos métodos se seleccionan según el tipo de contaminante, las características del sitio y los objetivos de la remediación.

Métodos de contención

Los métodos de contención se utilizan para limitar la propagación de contaminantes en el ambiente, evitando que estos se dispersen y causen mayores daños. Entre los métodos de contención más comunes se encuentran la rizofiltración, la fitoestabilización y el bombeo biológico.

- Rizofiltración o fitofiltración: Se aplica principalmente para la descontaminación de aguas subterráneas y superficiales. Consiste en hacer pasar el agua contaminada a través de las raíces de plantas cultivadas hidropónicamente, donde las sustancias tóxicas disueltas son adsorbidas y acumuladas por las raíces. Usualmente se emplean plantas acuáticas o terrestres que desarrollan un sistema radicular extenso y eficiente, como Salvinia, Typha o Helianthus annuus. Cuando las plantas alcanzan su capacidad máxima de acumulación, se recolectan cuidadosamente para evitar la liberación de contaminantes nuevamente al ambiente. La rizofiltración es especialmente útil para tratar aguas contaminadas con metales pesados, pesticidas y otros compuestos orgánicos.

- Fitoestabilización o fitoinmovilización: Utiliza plantas que disminuyen la movilidad y biodisponibilidad de los contaminantes en el suelo mediante la absorción, precipitación o adsorción en las raíces, o por la formación de compuestos insolubles en la rizosfera. Los contaminantes, generalmente metales pesados como plomo, cadmio o arsénico, quedan inmovilizados, reduciendo su toxicidad y evitando su traslado a otras áreas, acuíferos o la cadena alimentaria. Aunque la contaminación no se elimina del sitio, la fitoestabilización es una estrategia efectiva para prevenir la dispersión y minimizar los riesgos ambientales a largo plazo.

- Bombeo biológico o control hidráulico de contaminantes: Aprovecha plantas con alta tasa de evapotranspiración, como ciertos árboles de rápido crecimiento (Populus, Salix), para interceptar aguas subterráneas contaminadas y evitar que los contaminantes alcancen acuíferos o cuerpos de agua superficiales. Estos árboles actúan como una barrera natural, extrayendo el agua contaminada a través de sus raíces y liberándola a la atmósfera mediante la evapotranspiración. Este proceso funciona como una bomba hidráulica natural impulsada por la energía solar, contribuyendo a la contención de contaminantes en zonas críticas y reduciendo la necesidad de intervenciones mecánicas o químicas.

La fitoextracción permite acumular contaminantes en las plantas para su posterior remoción.

Métodos de eliminación

En esta categoría se emplean diversas estrategias para eliminar contaminantes del suelo, agua y aire a través de plantas. Entre los métodos más destacados se encuentran la fitodegradación, la fitoextracción y la fitovolatilización, cada una con mecanismos específicos para tratar diferentes tipos de contaminantes:

- Fitotransformación o fitodegradación: Ciertas plantas, mediante sus procesos metabólicos internos o interacciones con microorganismos asociados, producen enzimas catalizadoras que descomponen o transforman contaminantes en compuestos menos tóxicos o inertes. Es especialmente eficaz para la degradación de contaminantes orgánicos y xenobióticos, tales como plaguicidas, hidrocarburos derivados del butano, compuestos clorados y otros residuos industriales. Además, este método puede involucrar la acción conjunta de la rizósfera, donde microorganismos promueven la descomposición bioquímica de los contaminantes.

- Fitoextracción o filtroacumulación: Consiste en la absorción y acumulación de contaminantes, principalmente metales pesados y radionucleidos, a través de las raíces y su posterior transporte hacia hojas y tallos. Se emplean plantas hiperacumuladoras, capaces de tolerar altas concentraciones de estos elementos tóxicos y concentrarlos en sus tejidos. Una vez que las plantas han acumulado una cantidad significativa de contaminantes, se cosechan para evitar su dispersión y se someten a procesos como la incineración controlada, donde las cenizas resultantes pueden ser depositadas en sitios especializados o procesadas para recuperar metales valiosos mediante la fitominería. Este método también puede aplicarse a ciertos contaminantes orgánicos persistentes, ampliando su alcance.

- Fitovolatilización: Las plantas absorben agua contaminada o compuestos presentes en el suelo y, mediante procesos metabólicos, transforman estos contaminantes en sustancias volátiles menos nocivas. Estas sustancias son liberadas a la atmósfera a través de la transpiración foliar. Un ejemplo común es la reducción de metales como el selenio o mercurio, que las plantas volatilizan evitando su acumulación en el suelo, aunque es importante monitorear la posible contaminación atmosférica resultante. Este método ofrece una vía alternativa para la descontaminación, especialmente en áreas donde la extracción física del suelo no es viable.

Ventajas de la fitorremediación

La fitorremediación es una técnica adaptable según el tipo de contaminante y las características del sustrato presente en el sitio afectado. Además de contribuir significativamente a la restauración del equilibrio ambiental y mitigar los impactos negativos de la contaminación, ofrece múltiples ventajas que la hacen una opción atractiva y sostenible para la rehabilitación de suelos y aguas contaminadas. Entre sus beneficios más destacados se encuentran:

- Fácil implementación y mantenimiento: Utiliza maquinarias, técnicas y equipos comúnmente empleados en la agricultura, lo que facilita su aplicación y reduce costos operativos.

- Impacto ambiental mínimo: No deteriora el medio ambiente ni el suelo, preservando la biodiversidad local y las condiciones naturales del ecosistema.

- Restauración acelerada: Favorece la recuperación y reinstauración de comunidades vegetales nativas, promoviendo la regeneración natural del área afectada.

- Bajo costo económico: No requiere grandes inversiones iniciales ni gastos elevados en insumos o maquinaria especializada.

- Versatilidad en contaminantes: Puede aplicarse a una amplia gama de contaminantes, tanto orgánicos (como hidrocarburos y pesticidas) como inorgánicos (metales pesados y radionúclidos).

- Tratamiento in situ: Se realiza directamente en el lugar contaminado, evitando la necesidad de excavaciones extensas y el traslado de suelo contaminado, lo que minimiza riesgos de dispersión.

- Mejora estética y paisajística: La presencia de vegetación contribuye a embellecer el entorno, ofreciendo beneficios visuales y recreativos a la comunidad.

- No genera contaminantes secundarios: A diferencia de otros métodos químicos o físicos, no produce residuos tóxicos adicionales que requieran manejo especial.

- Reducción del uso de vertederos: Disminuye la necesidad de transportar y disponer residuos contaminados en sitios de confinamiento, evitando la saturación de vertederos y posibles filtraciones.

- Escalabilidad: Puede adaptarse a diferentes tamaños de terreno, desde pequeñas parcelas hasta grandes extensiones, facilitando su aplicación en diversos contextos.

- Bajo consumo energético: Su funcionamiento depende principalmente de la energía solar para los procesos fisiológicos de las plantas, lo que reduce significativamente la huella energética y los costos asociados.

Adicionalmente, la fitorremediación contribuye a la captura de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático, y fomenta la recuperación de hábitats para fauna local, lo que la convierte en una estrategia integral para la restauración ambiental.

Desventajas y limitaciones de la fitorremediación

- La eficacia de la fitorremediación depende en gran medida de la tolerancia de las plantas a los contaminantes presentes, lo que limita su uso en ambientes altamente tóxicos.

- Está limitada a la profundidad que pueden alcanzar las raíces, generalmente hasta 0,5 metros en hierbas y aproximadamente 3 metros en árboles, lo que dificulta la remediación de contaminantes más profundos.

- Muchas de las técnicas de fitorremediación aún están en fase experimental o en desarrollo, lo que implica incertidumbre sobre su aplicación a gran escala y en distintos tipos de suelos y contaminantes.

- El proceso requiere tiempos prolongados para lograr una remediación efectiva, por lo que no es adecuado para situaciones que demandan una recuperación rápida del ambiente.

- La velocidad de recuperación de las áreas tratadas depende en gran medida de factores climáticos y estacionales, como la temperatura, la humedad y la luz solar, más que de la efectividad intrínseca de las plantas y microorganismos involucrados.

- En muchos casos, la toxicidad del medio limita el crecimiento y desarrollo de las plantas utilizadas, lo que reduce la efectividad del proceso y puede requerir la selección cuidadosa de especies resistentes.

- Se necesitan estudios detallados que proporcionen información sobre la naturaleza y concentración de los contaminantes, las características del suelo, y la interacción entre los vegetales y los microorganismos, para diseñar estrategias de remediación óptimas y seguras.

- Además, la acumulación de contaminantes en la biomasa vegetal puede generar residuos peligrosos, por lo que se deben implementar métodos adecuados para la disposición o tratamiento posterior de las plantas contaminadas.

Deforestación

La deforestación se define como la destrucción o eliminación de los árboles y bosques naturales debido a diversas actividades humanas. En esencia, implica la pérdida de cobertura forestal para destinar las tierras a otros usos, como la agricultura, la ganadería, la urbanización o la explotación industrial. El término proviene del inglés deforestation, que describe la acción y el efecto de eliminar la vegetación arbórea de un área determinada.

La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) estima que aproximadamente 7,3 millones de hectáreas de bosques desaparecen anualmente en el mundo como resultado de la deforestación. Esta pérdida tiene consecuencias ambientales significativas, incluyendo la disminución de la biodiversidad, la alteración de los ciclos hidrológicos y la contribución al cambio climático debido a la liberación de carbono almacenado en la biomasa forestal.

Ejemplo de deforestación en un área tropical.

Además, la deforestación afecta directamente a las comunidades locales y pueblos indígenas, quienes dependen de los bosques para su sustento, cultura y bienestar. Los principales impulsores de esta problemática son la expansión agrícola, la tala ilegal, la construcción de infraestructuras y la minería a cielo abierto.